热门问题

时间线

聊天

视角

市政局 (香港)

1883-1999年的港九市政機構 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

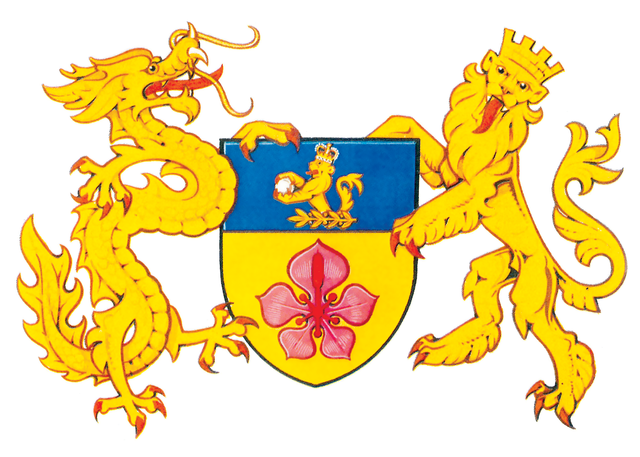

市政局(英語:Urban Council,縮寫:UrbCo)是香港在1883年至1999年間運作的市政機構,自1936年起成員開始以民選方式產生。該局自1985年主管市區(香港島和九龍)的食物衞生、文娛康樂兩大政策,該等政策的決策權在民選議員組成的市政局[1],執行權在非選舉產的政府部門市政總署。1999年香港行政長官董建華欲收回該等決策權,新成立政府部門食物環境衛生署和康樂及文化事務署,市政局於同年12月31日被廢除,史料常稱「殺局」。廢除後,香港區議會僅繼承部分職權,但無權決策[2]。

市政局前身是潔淨局(英語:Sanitary Board),於1883年4月18日年成立。1896年港督威廉·羅便臣舉行潔淨局組成辦法公投,1936年香港市政局選舉選出首位民選議員[3],是香港最早有民選議席的議會,並成為香港三級議會的一部份(第一級為全港性的立法會、第二級為區域性的市政局/區域市政局、第三級為地區性的區議會)[2]。市政局在1960年至1985年間也為新界提供服務,直至區域市政局及區域市政總署成立,市政總署署長同時擔當市政局行政總裁。

市政局總部原址為香港大會堂左方的展城館,口號為「理想都市攜手創」,雖然市政局的標誌在2000年後紛紛被特區政府移除,然而因為香港市花是由市政局於1964年提議設立及甄選[4],並於1965年由當時的香港政府宣布採納市政局的提議將洋紫荊定為香港市花[5][6],洋紫荊此後不但成為市政局的標誌,後來更使用於香港硬幣及旗幟上,故此市政局的成果至今仍然隨處可見[1]。

Remove ads

歷史

英國政府特派專員查維克(Osbert Chadwick)全面檢討香港居住的衛生環境及供水設施[7][8],直接導致市政局的前身潔淨局(Sanitary Board)於1883年成立[9][10],負責清洗街道等衛生工作。1935年根據立法局通過《1935年市政局條例》,於1936年1月1日,新成立市政衞生局[11],1953年8月26日起,因應管轄範圍增加,市政衞生局更名為市政局,潔淨局則改稱市政事務署[12][13],市政局主席兼任市政事務署署長,但存在相關名稱沿用至1971年的情況[14][15]。負責的工作範疇亦不斷增加,並接納從不同界別選舉的代表進入市政局。市政局每月舉行公開會議,處理服務相關法律修訂和財政事務等。市政局是香港首個有民選議員參與決策的公共機構,戰前原有兩個民選議席,二次大戰剛結束時民選議席廢除,到1952年才恢復兩名民選議席,戰後首屆市政局選舉於5月30日舉行,最後由貝納祺及雷瑞德當選,任期一年。民選議席逐步增加,1953年名額4位,得票較高者任期改為兩年,1956年再增到8位,同時任期全面改為4年,1965年進一步增加到10位。由於每次選舉均只選出一半議席的議員,故此改選每兩年舉行一次,選民每票最多得圈選兩名候選人。然而選民登記資格複雜,全體選民只有幾萬人,與當時不斷增加的人口,形成強大對比。

Remove ads

政府的地方行政政府工作小組在1966年11月發表報告書,建議成立數個地方市議會或區議會,具有廣泛的行政與諮詢職能。議會內民選議員與委任議員的比例會是三比一或三比二,每個議會共有議員30至40人。而市政局地方政制委員會在1969年3月發表的《地方政制改革報告書》,建議分階段擴大市政局的職權範圍、修訂選民資格和增加民選議員數目。但是市政局的建議,在當時並未有全部落實,至1973年市政局改組前,民選議席維持10個。

1973年4月1日市政局改組,正式確立了該局自1935年起逐步承擔的公眾衞生和文康服務的功能。改組的依據和方式,見1971年10月發表的一份白皮書。市政局議員的人數定為24人,其中12人在一個有限度選舉權的制度下以全港為單一個選區經投票選出,另外12人為委任議員,並沒有官守議員。議員又推行一套會見市民計劃。市政局享有財政自主權,其收入主要來自差餉,其次是來自牌照費、租金和各類收費;市政事務署仍舊是市政局的執行部門,但保留作為政府部門的角色。市政局主席原由市政事務署(市政總署前身)署長兼任,1973年市政局成為法定機構,並在同年推出洋紫荊局徽,主席改由議員互選產生[16]。

1983年起,市政局的選舉中合資格的選民,包括凡21歲或以上同時居港至少滿7年的人。候選人必須居港滿10年。選區按人口和地理因素來劃分。選舉以「票數領先者取勝」。市政局的選民則局限於居住在市政局轄區內的人,即市區主要範圍的居民才合資格,但議員人數亦同時增加至30,包括15名民選及15名委任議員。1985年9月,立法局56名議員中,12名是由市政局、區域市政局及區議會全體成員組成的選舉團選出,選舉團成員須已登記為選民,並已在香港居住最少10年。1991年,市政局則轉為功能界別,選出一名成員進入立法局。1992年最後一任港督彭定康上任後開始取消所有議會之委任議席,以及將投票年齡由21歲降低至18歲;1995年之市政局選舉,除區議會代表外,所有地方選區議員均以「單議席單票制」和「票數領先者取勝」的選舉辦法選出。市政局共有41名議員,其中32名是由地方選區選出。[17][18]

1999年12月2日,香港特區政府廢除兩個民選香港市政局、區域市政局[19],當時香港市政局和區域市政局有自主財政實權及土地使用權[17][18][20],時任香港行政長官董建華以推行「市政服務改革」為理由,宣布解散市政局,並與負責新界地區市政服務的同類機構區域市政局同步解散,兩局原負責的食物環境衛生及康樂文化決策分別由新成立的環境食物局及原有的民政事務局接管;兩個執行服務部門經統合後由康樂及文化事務署和食物環境衞生署取代,由特區政府委任的民政事務專員任各區民政事務處的主管,及香港特區政府的代表;直接監督地方行政計劃在區內的運作;負責落實及統籌地區計劃的實施。[21]

由於市政局議員大部分是民選產生,而新成立的局署並未有任何民間代表參與及監察,董建華將兩個市政局強行解散的決定,被泛民主派視為香港民主的大倒退,當中三位民建聯立法會議員臨陣忽然轉軚構成殺局之局面。

解散兩個市政局的原因很多,包括市政局權力過大,是一個擁有獨立財政、土地使用權和政府部門市政總署執行其決策的獨立王國。長期以來,其他政府部門、主要官員都對兩個市局產生不滿;當時民主黨在市政局擁有較多議席,威脅香港政府的管治。大部份民主黨的第二梯隊(少壯派)都是兩個市政局的成員。特區政府為了打擊民主黨,故取締兩個市政局。不少民主黨派第二梯隊青黃不接,如民主黨十多名市政局議員被認為是黨內第二梯隊。於廢除市政局後因議席問題,民主黨曾出現黨內分裂危機,民建聯的第二梯隊成員也發展受阻。解散兩個市政局,扼殺政黨發展,妨礙政黨的培育土壤,而政府並無按照當年承諾把市政局權力轉予區議會。

而在香港主權移交前後期間,市政機構不斷出現治理醜聞,使之成為被當局及別有用心之徒,製造成為取締市政機構的原因,計有:香港中央圖書館新建工程雙胞案,導致市政局主席梁定邦和市政總署署長鍾麗幗,先後在市政局定期大會及電視直播節目公開指罵、市政總署小販管理隊,在深水埗市集胡亂拘捕原在購物、而被誣指非法擺賣的知名足球評述員鍾志光母親一案、由時任市政局主席梁定邦家族控股的廣安銀行在港交所上市,橫誇所有政治光譜的市政局議員均有涉入其股票內部認購,而指涉利益輸送一案、三名民建聯及一名民協區域市政局議員於廣東東莞交流活動期間,「跨黨派」集體嫖娼醜聞等,都大大打擊以高舉創建理想都市為口號的市政機構管理質素及威信。

2015年11月,民建聯立法會議員、曾任市政局議員的鍾樹根在區議會選舉敗選後接受傳媒訪問時,承認「殺局」是當年董建華打擊民主黨的手段,並透露當年建制派最後支持的原因:「當時形勢上我們一定要支持殺局,因為連民主黨也一併殺了,他們在局內人多,我們想他們死,所以要殺局,連自己都賠上了,自己前途都堵塞了。」[22]

Remove ads

前市政局為紀念香港主權移交中國,1997年6月在香港大會堂紀念花園埋放時間囊。

適逢香港大會堂落成50周年,2012年3月28日下午3時,由前市政局主席梁定邦主持了前市政局時間囊開啟儀式,出席嘉賓除了約三十名前市政局議員或其代表,還包括康樂及文化事務署署長馮程淑儀及食物環境衞生署署長梁卓文。時間囊收藏了由當年議員提供的個人物品,還有前市政局年報、五年計劃和其他發展項目與大型計劃的圖則和繪圖等。

另外,政府在1999年年底取消市政局和區域市政局,當年在「殺局」前幾天舉行一項文物時間囊安放儀式。時間囊埋藏在荔枝角公園[23],在二十年到期當日,荔枝角公園當地所屬深水埗區議會美孚北選區議員李俊晞,及有份將物件放入其中,當時為區域市域局屯門東選區議員、時任屯門區議會主席陳樹英,獲媒體邀請到場揭開時間囊,但被當局以疫情嚴重防止聚集為由阻止,及後到2020年12月29日由康文署人員打開[24]。

Remove ads

歷屆議會構成

Remove ads

1946年至1983年間的市政局議員名單

Remove ads

實行地方行政計劃改革後第一屆市政局

當屆市政局任期由1983年4月1日至1986年3月31日止。

第一屆市政局議員名單

Remove ads

當屆任期由1986年4月1日至1989年3月31日止。

第二屆市政局議員名單

當屆任期由1989年4月1日至1991年5月31日止。

第三屆市政局議員名單

當屆任期由1991年6月1日至1995年3月31日止。

第四屆市政局議員名單

當屆任期由1995年4月1日至1997年6月30日止。

第五屆市政局議員名單

1997年7月1日,英國將香港主權移交中國,中英兩國政府無法就議員過渡問題達成共識,行政長官委任全體原有41位議員及另外九名新議員組成成臨時市政局。若扣除委任議員,民主派在臨時市政局佔有多數民選議席。

臨時市政局議員名單

選舉

- 改制後

香港市政局旗

1964年,市政局議員在會議中提議香港應要有自己的代表性花卉,並提出多種生長於香港的花卉以供甄選[28],經過半年多的甄選及開會討論,市政局常務會議一致通過,建議選用洋紫荊,之後提交香港政府考慮,香港政府於1965年1月19日宣布接納提議,洋紫荊自此成為香港市花[29],市政局其後也選用洋紫荊作為該局的象徵,並在1973年成為市政局徽章及旗幟的主體。

市政局旗縱橫比例為1:2,洋紫荊紫作為使用色代表神聖、尊貴、慈愛,同時寓意香港華洋和平友好,共同相處。中間繪有一片非寫實化香港市花洋紫荊[30]五片花瓣標誌圖案,以展現全世界和平友好,圖案的花瓣組合緊密而有序,象徵著香港人的團結和互助的精神。香港市政局旗是香港人希望和理想的象徵,這是屬於香港的象徵。她帶給香港人自尊、自重、自豪和榮耀,也能增強香港人對香港的熱愛、忠誠、認同感、歸屬感。

由於洋紫荊貌似蘭花,因此別名香港蘭(英語:Hong Kong Orchid Tree),是於香港首先發現的花種,在1880年左右於香港島薄扶林鋼綫灣為一名巴黎外方傳教會神父發現,並以插技方式移植至薄扶林道一帶的伯大尼修道院。1908年,當時的植物及林務部總監鄧恩 (S.T. Dunn) 判定洋紫荊為新物種,並於 《植物學報》 (英國及外國) 第46卷,324至326頁 (Journal of Botany) 發表有關資料。洋紫荊的拉丁文學名的種加詞命名為 'Blakeana',以紀念熱愛研究植物的第12任香港總督卜力(Sir Henry Arthur BLAKE)伉儷。現存於漁農自然護理署香港植物標本室編號 Hong Kong Herb. No.1722 的模式標本相信是最初發現的原樹標本。由於洋紫荊是混種植物,不能自行繁殖,這亦即是表示,現時香港所有的洋紫荊都是該棵於1880年首次於野外發現 (亦是唯一一次於野外發現) 的洋紫荊的複製品。洋紫荊獲被定為香港市花,以及被繪畫於香港市政局旗上的圖案,寓意香港這個遠東海港,有如該棵於1880年唯一一次於野外發現的洋紫荊一樣唯一和珍貴。

此特有種在1967年引入台灣,並在1984年成為嘉義市的市花及市樹。台灣的國立中正大學及國立臺灣科技大學也是使用洋紫荊作為校花。1997年後香港特別行政區繼續採納洋紫荊花的元素作為區徽、區旗及硬幣[31]的設計圖案。雖然洋紫荊原為紫紅色,區旗只用紅白兩色,故洋紫荊圖案改成白色。

洋紫荊是香港法定代表花卉。在撰寫《香港基本法》時,起草委員會略去洋紫荊的「洋」字,誤稱為「紫荊花」[32],中國大陸媒體也依照「紫荊花」來宣傳[33],故中國大陸民眾多稱香港市花為「紫荊花」,與一般意義上的「紫荊花」(即豆科紫荊屬的紫荊Cercis chinensis)相混淆,有評論指這是出於「政治正確」的考慮而略去「洋」字。雖然基本法曾有公眾諮詢,但諮詢時區旗區徽未定,故此基本法草案中,第十條此段未撰,僅標示為「待擬」。在諮詢完結後,1990年2月香港基本法起草委員會第九次全體會議,對基本法作出最後修訂時,便使用了「紫荊花」一詞。[34]其實,香港區旗區徽圖案評選委員會,向該次會議所提交的工作報告,使用的是「洋紫荊花」:「圖案均以動態的洋紫荊花、五角星和紅色為基礎。動態形象的洋紫荊花,象徵著有活力而繁榮的香港;五角星和紅色,象徵著香港屬於中國。」[35]基本法英文翻譯版本無此謬誤,仍稱作bauhinia,而不是redbud。基本法公布後不久,已經有學者指出這個錯誤。[36]事實上,洋紫荊與紫荊是兩種截然不同的物種,洋紫荊為豆科蘇木亞科羊蹄甲屬的有花植物,是兩種羊蹄甲花的混種,只能靠人工培植,與豆科紫荊屬的紫荊(redbud)為同科不同屬的,而且兩者外形也並無相似之處,論外觀品種都與紫荊花分別極大[26]。前立法會主席曾鈺成曾在專欄文章提及此問題,指《基本法》中文條文說是「紫荊花」,可能是為了去殖民化,但這樣的話特區的區旗和區徽便不符合基本法[27]。

主要的權力和職責

- 市政局可行使任何權力以執行市政條例[38]

- 市政局可強制行政機關執行其決議(行政命令)[39][40]

- 市政局可懲罰拒絕執行其決議的單位[41]

- 市政局決議執行者有法律免責權[42]

- 市政局財政獨立[43][44][45][46][47][48][49]

- 市政局擁有土地使用權[50]

- 清掃街道及收集垃圾

- 監管食物衛生、管理街市與販商事務

- 興建和管理墳場及火葬場

- 興建和管理博物館、圖書館和大型表演場地

- 興建和管理體育設施(例如游泳池、球場、運動場及室內運動場等)、泳灘、公園和遊樂場等

- 提供、推廣、贊助以下活動——

- 任何種類的舞蹈、音樂、戲劇或劇場表演

- 電影放映

- 文學、歷史、藝術、科學或其他文化方面的展覽或比賽

- 體育示範、表演、比賽及訓練

- 提供康樂及文化活動

市政局轄下架構

該局轄下的十二個專責委員會及常務委員會轄下的三個工作小組:[52]

- 政務委員會

- 建設工程委員會

- 文化委員會

- 娛樂委員會

- 財務委員會

- 圖書館委員會

- 酒牌局

- 街市及販商事務委員會

- 康樂委員會

- 覆檢委員會

- 臨時市政局津貼事宜小組委員會

- 綠化香港工作小組委員會

- 文化活動小組

- 演藝團體小組

- 兩個臨時市政局聯合管理音樂事務委員會

- 檢討臨時市政局會議常規小組委員會

- 香港大球場董事局

- 帳目委員會

日常運作

該局有議員50名,每月舉行會議一次,以通過各項與局務有關的附例和正式動議。

臨時市政局全局常務委員會每月舉行會議兩次,處理該局的日常事務;其轄下14個專責委員會,則通常每月舉行會議一次。此外,該局轄下還設有三十多個小組委員會和工作小組,處理特定事務。除敏感議題須閉門討論外,所有臨時市政局會議均公開舉行。[53]

市政總署署長是臨時市政局的首席行政人員,也是市政總署的首長。該署職員約16800人,是香港特別行政區政府架構中最龐大的文職部門。市政總署署長的職責包括策劃和督導市政總署各方面的工作,以及制訂政策方案供臨時市政局考慮。政策獲通過後,便由作為臨時市政局執行機構的市政總署予以推行。[53]

臨時市政局在港九各區設立會見市民辦事處,供議員接見市民。港九居民也可通過議員輪值制度,向臨時市政局表達意見 。按照該制度,臨時市政局安排議員輪值接見已預約的市民,每周兩次。[53]

1948年,市政局開始在人行道設置垃圾桶[54],以改善城市衛生。1997年的臨時市政局負責為大約350萬市區居民,即全港52%的人口提供市政服務。該局的職責包括保障環境衞生和公眾健康,以及提供文娛服務和場地、康樂活動和設施。[53]

市政局物品及裝備

- 特種車(車牌字頭為「UC」,市政局解散後於2016年5月改為民用車牌)

- 員工車輛

市政局的城市文康建設

市政局主要負責香港大部分市政、衛生及康體設施的管理,包括博物館、市政大廈、圖書館、公園、體育館、公共游泳池及室內運動場等。區域市政局成立後,位於新界的設施轉交區域市政局管理。

- 市政局百周年紀念公園

- 香港動植物公園

- 九龍公園(尖沙咀)

- 香港大會堂

- 香港體育館

- 伊利沙伯體育館(灣仔)

- 香港太空館

- 香港文化中心

- 九龍寨城公園(法定古蹟)

- 羅屋民俗館(柴灣,法定古蹟)

- 茶具文物館(金鐘,法定古蹟)

- 鯉魚門公園及度假村

- 香港公園

- 香港中央圖書館

- 維多利亞公園

- 鰂魚涌公園

- 摩士公園

- 奧運公園

- 香港大球場

- 高山劇場

- 麥花臣球場

- 柴灣公園

- 龍翔道公園

-

銅門上皇家香港軍團紋章上面的拉丁語意為「冠絕東方」

參見

備註

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads