热门问题

时间线

聊天

视角

火星的表面特徵

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

火星表面常見特徵包括暗坡條紋、塵暴痕跡、沙丘、梅杜莎槽溝層、銳蝕地形、岩層、沖溝、冰川、扇形地形、混沌地形、可能的古河道、底座形撞擊坑、腦紋地形和環形模具隕石坑等。

暗坡條紋

火星勘測軌道飛行器上的高解析度成像科學設備相機發現了一種被稱為斜坡條紋的新現象,這些特徵出現在隕石坑壁和其他斜坡上,它們很薄,長約數百米。據觀察,這些條紋總是從某一源點開始,然後在一年左右的時間裡緩慢增長。新形成的條紋顏色較深,但隨著時間的推延會逐漸褪色,直至變成白色。其原因不得而知,但理論範圍包括從乾燥塵埃崩塌(最被接受的理論)到滷水滲漏等成因[1]。

火星不同地區的暗坡條紋如下所示,點擊圖片可獲得更好的視圖。

Remove ads

復發性坡線

塵暴痕跡

火星上許多地區都經歷過巨大塵暴過境,火星表面大部分地方都布滿一層薄薄的淺色塵埃。當塵暴經過時,會吹走塵埃層並暴露出下方深色的表面。從地面和軌道上都可看到這些塵暴,它們甚至還吹掉了「勇氣號」和「機遇號」火星探測車太陽能電池板上的塵埃,大大延長了它們的運行壽命[6]。 兩台火星探測車的原設計壽命為3個月,但勇氣號持續運行了6年77天,而機遇號則持續了更驚人的14年136天。已顯示塵暴在地面留下的痕跡形狀每數月就會發生一次改變[7]。

-

火星軌道器相機公共目標計劃下看到由巨型塵暴形成的大小痕跡圖案。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的塵暴痕跡。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的塵暴痕跡。

-

高解析度成像科學設備顯示的羅素撞擊坑中的塵暴變化,點擊圖片可查看到短短3個月內塵暴痕跡的變化。

岩層

火星許多地方都有分層重疊的岩石,岩石可通過火山、風或水等多種作用方式形成岩層[8]。在《火星沉積地質學》中,可找到許多關於火星分層的詳細討論[9]。地層可通過地下水的作用而變硬,火星地下水可能移動了數百公里,在此過程中,它將會溶解所經過岩石中的許多礦物質。當地下水在含有沉積物的低洼區湧出時,水在稀薄大氣中蒸發,留下礦物質作為沉積物和/或膠結物。由於塵埃層被膠結在一起的,因此,以後不會被輕易地侵蝕掉。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的丹尼爾森隕擊坑內的層狀丘。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備所拍攝的丹尼爾森隕擊坑內岩層和深色塵埃的近距離彩照。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的丹尼爾森隕擊坑地表上岩層和深色塵埃的彩色近景圖,在圖中可看到巨石。

-

iWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的丹尼爾森隕擊坑底部岩層近景,在圖像中可以看到一些斷層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的菲爾索夫隕擊坑中的岩層,註:圖像區域可在前一幅火星勘測軌道飛行器背景相機拍攝的菲爾索夫隕擊坑內岩層的圖像中找到。

-

高解析度成像科學設備顯示的菲爾索夫隕坑內岩層特寫,註:這是前面圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的菲爾索夫隕擊坑內的斷層和岩層,箭頭指示了斷層位置。

-

放大的前一幅顯示斷層和岩層的圖像,由HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝。

-

菲爾索夫隕擊坑的岩層,方框顯示了HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的足球場大小的區域照片。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的菲爾索夫隕擊坑內的斷層和岩層,箭頭指示了一條較大的斷層,但圖中還有其他更小的斷層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備放大顯示的白色孤峰,方框顯示了足球場大小的區域

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的白色孤峰頂部近景,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的白色孤峰頂部,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃俄利斯區中的層狀地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的層狀丘近景,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的層狀丘近景,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的吉洪拉沃夫撞擊坑內一座底座形撞擊坑的冠岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的底座形撞擊坑冠岩下方的一些岩層特寫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的阿拉伯區一座地垛中的岩層

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的阿拉伯區中的岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的歐克西亞沼區克羅姆林隕擊坑中的地層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的歐克西亞沼區克羅姆林隕擊坑中的地層,箭頭指示出斷層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的滕比高地內的岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的滕比高地內的岩層,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的阿耳古瑞區伽勒隕擊坑內丘堆岩層的近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的隕石坑岩層廣角圖,該圖像中的一部分將在隨後的圖像中被放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景,一道山脊垂直穿過岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景,一道山脊垂直穿過岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的岩層近景(圖片部分區域為彩色),一道山脊垂直穿過了岩層。

Remove ads

冰蓋中的分層

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的北部冰蓋中角度不整合的分層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的北部冰蓋中角度不整合的分層,箭頭指向角度不整合面。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的北部冰蓋分層的彩色近景圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的北部冰蓋中暴露的地層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的北部冰蓋中暴露地層的近景。

沙丘

火星上很多地方都有沙丘,環北極冠大部分地區一種由風成沙丘組成的沙漠(或沙海),被稱為繞極沙丘場[10]。沙丘在初秋被一層季節性二氧化碳霜凍覆蓋,一直持續到晚春[10]。很多火星沙丘與地球沙丘非常相似,但火星勘測軌道飛行器上的高解析度成像科學設備獲得的圖像顯示,北極地區的火星沙丘受到季節性二氧化碳升華所觸發的顆粒流影響,這是地球上從未有過的作用現象[11]。許多沙丘呈黑色,因為它們來自黑色的火山玄武岩。諸如在火星上發現的這些地外沙海被以拉丁語中的波浪一詞稱作「烏代」(undae)。

-

高解析度成像科學設備拍攝的諾亞紀沙丘全景。

-

上圖中的沙丘特寫,注意一些巨石几乎沒被沙子覆蓋。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的分布於隕坑之間的沙丘,其中一些為新月形沙丘。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的兩座隕坑之間的沙丘。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沙丘和隕坑。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的坑底沙丘,大部分為新月形沙丘,方框顯示了下一幅圖像的位置。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的坑底沙丘,大部分為新月形沙丘,注意:這是前一幅圖像中部的位置。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃里達尼亞區沙丘。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的第勒尼安海區沙丘。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的第勒尼安海區沙丘近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的第勒尼安海區沙丘彩色近景,可看到沙丘表面的漣漪。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沙丘場廣角圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沙丘近景,一座新月形沙丘被標註。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沙丘近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沙丘近景, 一座新月形沙丘被標註。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沙丘彩色近景。

Remove ads

沖溝

火星沖溝是在火星上發現的由細溝及相關的坡下淤積沉積物所組成的沖刷網道,因它們類似地球上的沖溝而得名。這些沖溝最早是從火星全球探勘者號拍攝照片中所發現,它們出現在陡峭的斜坡上,尤其是在隕坑壁上。通常,每條沖溝的頂部都有一處葉脈狀的「凹坑」,底部有一片扇形「裙坡」,以及一條將兩者連接起來的沖刷「通道」,使整條沖溝呈現沙漏狀[12]。由於上面幾乎沒有隕石坑,它們被認為相對年輕。

根據它們的形狀、朝向、態勢、位置以及與被認為富冰特徵間明顯的交互作用,許多研究人員認為,蝕刻沖溝的作用過程涉及液態水。然而,這仍然是一個活躍的研究課題。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的帶有凹坑、溝渠和裙坡的完整沖溝。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的法厄同區沖溝特寫,顯示了多條溝壑和圖案地面。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的陶瑪西亞區沖溝群。

-

放大的前一圖像中的部分區域,顯示了較大沖溝內的小沖溝,水流可能不止一次地流入在這些沖溝中。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的一些沖溝特寫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的阿西達里亞海區一座隕坑中沖溝的特寫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的前一圖像中隕坑內沖溝的特寫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的迪阿克里亞區沖溝群全景,注意,下圖將放大該圖像中的部分區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的迪阿克里亞區沖溝群特寫,河道中的流線型特徵暗示著由水流形成的構造。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的法厄同區的沖溝。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的前一法厄同區隕坑坑底照片,環形模具隕石坑是小行星撞擊在冰層上所造成,坑底上的凹坑可能產生於逃逸的地下冰。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃里達尼亞區隕坑內的沖溝。

-

埃里達尼亞區隕坑內沖溝的特寫,顯示了較大河谷中的河道和河道中的河曲。這些特徵表明它們是由水流形成的。註:這是前一幅HiWish計劃下高解析度成像科學設備所拍攝圖像的放大版。

-

埃里達尼亞區沖溝網特寫,顯示了分支河谷和河曲,這些特徵表明它們是由水流形成。註:這是前一幅HiWish計劃下高解析度成像科學設備所顯示隕坑中沖溝圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的法厄同區一座隕坑壁上二排不同高度的沖溝,兩排沖溝說明它們並非如最初所說的那樣,是由含水層所構成。

-

已標註主要部分的沖溝圖像,火星沖溝主要由凹坑、水道和裙坡組成。由於沖溝上沒有隕石坑,所以被認為相當年輕。該照片由HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝於法厄同區。

-

顯示沒有隕石坑的沖溝裙坡特寫,因此它們相當年輕。照片由HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝於法厄同區。

-

坑壁上的沖溝,HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝於阿西達里亞海區。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的沖溝河道特寫,呈現出許多流線型形狀和一些沿河道的階地,這些特徵表明它們是由流水所形成,當水位緩慢分階段下降時,通常會形成階地地形。照片由HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝於阿西達里亞海區。註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的隕坑內沖溝群。

-

前一幅圖像中的沖溝群近景,這些水道非常彎曲。由於沖溝通常呈曲線狀,所以被認為是由流水所形成。今天,人們認為它們可產生於大量的乾冰。圖片來自HiWish計劃下高解析度成像科學設備。

Remove ads

沙丘上的沖溝

在一些沙丘上也發現了沖溝,它們與其他地方的,如隕石坑坑壁上的沖溝有些不同。沙丘上的沖溝一般僅數米寬,兩側有隆起的坡堤,在很長的一段距離內似乎保持了相同的寬度,它們通常終止於一座凹坑而非裙坡[13][14]。在羅素撞擊坑內沙丘上發現了許多此類沖溝。冬季,乾冰堆積在沙丘上,然後在春季出現黑點,深色條紋向下延伸。乾冰消失後,可看到新的通道。這些沖溝可能是乾冰塊沿陡坡向下移動所造成,也可能是乾冰引起的沙子流動[15]。在火星稀薄的大氣中,乾冰會強勁噴發出二氧化碳[16] [17]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的羅素隕石坑內的沙丘寬景圖,可看到許多狹窄的沖溝。

-

高解析度成像科學設備顯示的挪亞區羅素撞擊坑內的沖溝末端近景,註:這類沖溝通常不會以裙坡結束。

-

高解析度成像科學設備顯示的羅素撞擊坑內沖溝末端近景圖。

-

高解析度成像科學設備顯示的羅素撞擊坑內沖溝末端的彩色近景圖。

Remove ads

梅杜莎槽溝層

梅杜莎槽溝層是一處沿火星赤道延伸近1000公里的鬆軟、易侵蝕沉積區。有時,地層看上去是一片平坦而平緩起伏的表面,但在某些地方,已被風蝕刻成壟脊和凹槽狀[18]。雷達成像顯示,該區域可能含有多孔岩石(如火山灰)或冰川狀的深積冰層,其規模與火星南極冠中的儲存量大致相同[19][20]。

梅杜莎槽溝層的下段(構造)包含許多被認為是溪流遺蹟的圖案和形狀。據信,溪流形成了河谷,這些河谷被填滿並通過礦物膠結或粗覆蓋層的聚集而變得耐侵蝕。這些倒轉河床有時被稱為蜿蜒山脊或凸起的曲線特徵,它們的長度可能有1公里左右,高度則從1米到10米以上不等,而窄的則不到10米[21]。

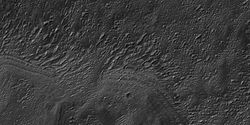

梅杜莎槽溝層表面已風化侵蝕成一系列被稱為雅丹地貌的線性山脊,這些山脊通常指向蝕刻出它們的盛行風方向,並展示了火星風的侵蝕力。梅杜莎槽溝層易於侵蝕的性質表明,它是由膠結較弱的顆粒組成,很可能是由風吹塵埃或火山灰沉積所形成,該構造部分地區可看到地層。在海盜號[22]、 火星全球探勘者號[23]和高解析度成像科學設備照片中[24],已觀察到雅丹地貌頂部有一層耐蝕性很強的冠蓋層。整個區域幾乎都看不到撞擊坑,因此表面相對年輕[25]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的各種大小不同的雅丹地貌。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的各種大小不同的雅丹地貌。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的由淺色物質形成的雅丹地貌和周圍深色的火山玄武岩沙。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的雅丹地貌特寫,箭頭指向橫向風成脊-一種沙丘。請注意,這是上一幅高解析度成像科學設備圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃俄利斯區梅杜莎槽溝層下段單元地層.

雅丹地貌

雅丹地貌在火星一些地區很常見,尤其是在亞馬遜區的梅杜莎槽溝層和赤道附近。它們是由風作用於沙子大小的顆粒而形成[26],因此,通常指向所形成時的風力方向[27]。由於雅丹地貌表面很少出現撞擊坑,所以被認為相對年輕[25]。

銳蝕地形

銳蝕地形是從水手9號圖像中發現的,在火星兩種不同地表間的某些區域中常見的表面特徵。火星表面可分為兩大部分:覆蓋北半球大部分地區的低矮、年輕、非坑窪的平原,以及覆蓋了南半球和北半球一小部分地區的高聳、古老、嚴重崎嶇坑窪的區域。在這兩種地帶之間,是一片侵蝕地形,包括複雜的懸崖、桌山、孤峰、直壁和蜿蜒峽谷。銳蝕地形包括平坦的低地和陡峭的懸崖。陡崖或峭壁通常有1至2公里高。該地區的河道則擁有寬闊平坦的地表和陡峭的崖壁[28]。銳蝕地形最常見於北緯30度到50度、西經度270度到360度之間的阿拉伯區北部[29],部分銳蝕地形被稱為都特羅尼勒斯桌山群和普羅敦尼勒斯桌山群。

在銳蝕地形中,地塊似乎從狹窄的直谷過渡到孤立的桌山。大多數桌山都圍繞著被賦予各種名稱的形態特徵(環桌山圍裙、碎屑圍裙、岩石冰川和舌狀岩屑坡)[30]。起初它們看上去就像地球上的岩石冰川,但科學家們尚無法確定。最終,火星勘測軌道飛行器的雷達研究發現了它們真實性質的證據,並表明它們含有純水冰,上面覆蓋著一層將水冰隔絕在下方的薄岩層[31][32][33][34][35][36]。

除了桌山周圍岩石覆蓋的冰川外,該地區還分布有許多谷底帶有線條狀山脊和溝槽的陡峭河谷。構成這些谷底的材料稱為線狀谷底沉積。在海盜號軌道器拍攝的一些最佳照片中,一些河谷填充物似乎類似於地球上的高山冰川。鑑於這種相似性,一些科學家認為這些谷底線條可能是由流入這些峽谷和河谷中的積冰所形成。今天,人們普遍認為是冰川流造成了這些線條。

Remove ads

冰川

冰川被寬泛地定義為當前或最近流動的積冰,並認為存在於現代火星表面大片特定的區域,而且推斷在過去的某些時候曾分布得更廣[37][38]。

-

背景相機拍攝的伊斯墨諾斯湖區的桌山,桌山有數處已被冰川侵蝕。接下來兩張高解析度成像科學設備拍攝的圖像更詳細地展示了其中的一道冰川。

-

放大的前一圖像中的矩形區,在地球上,這種壟脊被稱為高山冰川末端冰磧。HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝於伊斯墨諾斯湖區。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區可能的冰川,雷達研究發現,它們幾乎完全由純冰組成,似乎流出於右側高地。

-

背景相機拍攝的伊斯墨諾斯湖區環桌山的舌狀岩屑坡,桌山和舌狀岩屑坡均被標出以顯示兩者的關係。雷達研究已確定舌狀岩屑坡中含有水冰。因此,它們對未來火星定居者來說非常重要。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的舌狀岩屑坡特寫。

同心坑沉積

同心坑沉積與舌狀岩屑坡和線狀谷底沉積一樣,被認為富含了水冰[39]。根據對這些隕石坑中不同點高度的精確地形測量,以及按直徑所推算的深度,人們認為這些隕石坑中80%的空間都被主要為冰的物質所填滿[40][41][42][43]。也就是說,坑內堆積的數百米厚物質可能是由冰和數十米厚的表面碎屑所組成[44][45]。從前氣候條件下的降雪使隕坑中累積了大量的冰[46][47][48]。最近的模擬表明,同心坑沉積形成於多次氣候循環中產生的積雪,然後流入進隕石坑。一旦進入隕坑內,陰影和塵埃會遮蔽積雪,使積雪變成為冰。許多同心線是由多次循環累積的積雪所形成。通常,只要轉軸傾角達到35度,就會形成積雪[49]。

桌山

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃律西昂區地垛和桌山全景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的孤峰和桌山,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的桌山,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的阿西達里亞海區桌山中的岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的桌山岩層特寫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃俄利斯區的層狀孤峰和小桌山,可看到一些暗坡條紋。註:圖中的部分區域將在隨後的三幅圖像中被放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的帶有暗坡條紋的層狀桌山和丘堆。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的帶有暗坡條紋的層狀小桌山特寫,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的孤峰岩層中剝落的大石塊,這些石塊具有稜角形狀,方框顯示了足球場大小的區域。

混沌地形

混沌地形據信與巨大洪水的釋放有關,當水從表面流出時,這種混沌特徵可能就已坍塌。火星溢出河道通常起始於混沌區域。一處混沌區域可通過雜亂的桌山、地垛和山丘來識別,所有這些都被河谷分割切碎,一些地方看上去幾乎呈圖案化。這種混沌區域的某些部分還未完全崩塌,它們仍形成了大型桌山,因此,可能仍含有水冰[50]。火星上許多地區都有混沌地形,並總給人一種強烈印象,好像某些東西突然擾亂了地表。混沌區域形成於很久以前,通過撞擊坑計數(任何給定區域內的隕坑越多則意味著表面越古老)以及研究這些河谷與其他地質特徵的關係,科學家得出結論,這些河道形成於20至38億年前[51]。

-

伴隨高解析度成像科學設備圖像的寬景熱輻射成像系統圖,黑框區顯示了高解析度圖像的大致位置,該圖像只是廣袤的歐羅姆混沌區的一部分,點擊圖像可查看更多細節。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的歐羅姆混沌。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的前一圖像的特寫,小圓點是巨石。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的歐若拉混沌崖壁中的岩層全景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的上一圖像中的岩層近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的上一圖像中的岩層近景,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的上一圖像中的岩層近景。

平原上部單元

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的層狀特徵可能是由平原上部單元的侵蝕所形成。

-

科羅拉多州紅岩公園的層狀特徵,它與火星上的起源不同,但形狀相似,紅岩區的地貌是由山體隆起引起。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的層狀特徵,可能是一層從空中飄落,曾廣泛分布的覆蓋層殘跡。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的層狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的隕坑內層狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的隕坑內層狀特徵。

在火星中緯度地區發現了一種被稱為平原上部單元的50-100米厚覆蓋層殘餘物,最初發現於都特羅尼勒斯桌山群地區,但也出現在其他地方。這些殘餘物由隕石坑內和沿桌山的一系列傾斜層組成[52]。這些傾斜層可能有各種尺寸和形狀,有些看上去像中美洲的阿茲特克金字塔。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝的隕石坑內的層狀結構,可能是曾覆蓋了更大區域的殘剩層狀單元,其材料為來自從空中落下的覆冰塵埃。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區沿桌山崖壁分布的傾斜層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區沿桌山崖壁分布的傾斜層特寫。

該單元也會退化為腦紋地形,腦紋地形是一種3-5米高的迷宮般山脊區。有些山脊可能由冰核構成,因此它們可能是未來定居者的水源。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備看到的小型層狀結構,圖中也顯示了腦紋地形的形成。

平原上部單元的一些區域顯示出大裂縫和帶有凸起邊緣的凹槽,這些地區被稱為棱狀上部平原(Ribbed Upper Plains)。據信斷裂起始於應力引起的小裂縫,因為當碎屑堆聚集到一起或靠近碎屑堆邊緣時(這在棱狀上部平原很常見),應力就會引發斷裂作用。此類位置會產生擠壓應力,使裂縫暴露出更多的表面,因此,材料中更多的冰會升華到行星稀薄的大氣層中。最終,小裂縫逐慚演變成大峽谷或大槽溝。小裂縫通常包含小深坑和陷坑鏈,這些也被認為是由地下上的冰升華所形成[53][54]。火星表面大片區域都布滿了冰,這些冰被一層1米厚的塵埃和其他物質所覆蓋。但一旦出現裂縫,新的表面會使積冰暴露在稀薄的大氣中[55][56],在很短時間內,冰將通過升華作用消失在寒冷稀薄的大氣中,在地球上乾冰也有類似的表現。在火星上觀察到了升華現象,鳳凰號著陸器暴露出的冰塊在數天內就消失了[57][58]。此外,高解析度成像科學設備還發現坑底有冰的新隕石坑,在不久之後坑內的積冰就消失得無影無蹤[59]。

-

顯示了冰升華的彩色照片,圖片右上角插圖為放大的挖溝左下角區。

據認為,平原上部單元來自於空中飄落的物質,它覆蓋在各種表面,仿佛均勻落下。與其他沉積覆蓋層一樣,平原上部單元具有層狀、細粒度,且富含冰的特點,它分布普遍,似乎沒有來源點。火星某些區域的表面外觀緣於該單元的退化,它也是造成舌狀岩屑坡表面外觀的主要原因之一[54]。據信,平原上部覆蓋單元和其他覆蓋單元的分層是由該行星氣候發生重大變化所致。模型預測,隨著地質時間推移,火星自轉軸傾角或傾斜度可能會從目前的25度改變到超過80度不等。高傾斜期將導致極地冰蓋中的冰重新分布,並改變大氣中的塵埃含量[60][61][62]。

緯度相關覆蓋層

火星大部分表面都覆蓋著一層以前從空中飄落的厚厚含冰覆蓋層[63][64][65],在一些地方可看到覆蓋層中的許多分層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的埃里達尼亞區覆蓋層

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的刻布壬尼亞區覆蓋層特寫,覆蓋層可能是過去氣候條件下由從空中飄落的冰粒和塵埃組成。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的希臘區帶有分層的平坦覆蓋層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區覆蓋層近景,箭頭突出指示了隕坑邊沿上的覆蓋層厚度。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區覆蓋層厚度的近景。

它們以雪和覆冰塵埃的形式降落到地面,有充分證據表明這層覆蓋層富含水冰。許多地面上常見的多邊形形狀表明土壤中富含大量的冰。2001火星奧德賽號探測器檢測到可能來自水的高含量氫[66][67][68][69][70],軌道上測得的熱量也表明有冰[71][72]。鳳凰號著陸器降落在一片多邊形地面,它的減速火箭直接暴露出一塊純淨的冰面[57][73]。理論預測在數厘米深的土壤下就會發現冰,由於它們的出現與緯度有關,因此這一覆蓋層被稱為「緯度相關覆蓋層」。正是這種覆蓋層的破裂以後才形成了多邊形的地面,這種富冰地面的開裂是基於物理作用所預測的[74][75] [76] [77][78][79][80]。

多邊形圖案地面

多邊形、圖案狀的表面在火星的一些地區很常見[81][82][83][84][79][85][86],它們通常被認為是由地下冰升華所引起。升華是冰由固體直接轉變為氣體,類似與地球上的乾冰情況。火星上呈現多邊形地面的地方可能表明未來定居者可在那裡找到水冰。圖案地面形成於所謂的緯度相關覆蓋層,即在過去不同氣候時期,從空中飄落的雪和覆冰塵埃[63][64][87][88]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備所顯示的卡西烏斯區中心隆起多邊形地面(箭頭指示),圖像使用HiView放大。

-

帶標註的中心凹陷和中心隆起多邊形扇形地形。HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝於卡西烏斯區,圖像使用HiView放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的卡西烏斯區中心隆起和中心凹陷的多邊形地面,圖像使用HiView放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的伊斯墨諾斯湖區中心隆起的多邊形地面特寫,可清楚地看到多邊形之間的凹槽。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的卡西烏斯區中心凹陷的多邊形地面,圖像使用HiView放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的冰川前鋒近景,可看到中心隆起多邊形地面,方框顯示足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的冰川附近中心隆起多邊形地面近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的冰川附近中心隆起多邊形地面近景,方框顯示足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的一組通道,放大後部分表面顯示出圖案地面。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的圖案地面,這是前一幅圖像的特定。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的壟脊,前一幅圖像的特定。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的彩色圖案地面圖像,前一幅圖像的放大版。

扇形地形

扇形地形在火星南北緯45到60度之間的中緯度區很常見,它在北半球的烏托邦平原地區[89][90]以及南半球的佩紐斯和安菲特里忒火山口區尤為突出[91][92]。此類地形由無隆起壘壁和扇貝狀口沿的低淺窪地組成,通常稱為「扇形窪地」或簡稱「貝狀」。扇形窪地可能孤立,也可能成簇出現,有時似乎會結合在一起。一處典型的扇形窪地顯示出一側朝向赤道的緩坡和一側朝向極地的陡坡,這種不對稱地形可能產生於日照的差異,而扇形窪地則被認為是因升華導致的地下物質(可能是間隙冰)消失所形成,這一過程目前可能仍在持續[93]。

2016年11月22日,美國宇航局報告稱,在火星烏托邦平原地區發現了大量的地下冰[94]。據估計,探測到的水量相當於一座蘇必利爾湖[95][96]。該地區的水冰貯量是根據火星勘測軌道飛行器探地雷達(稱為沙拉德雷達)的測量結果所得出。根據沙拉德雷達獲得的數據,測定了它的「電容率」或介電常數,介電常數值與高豐度的水冰一致[97][98][99]。

,

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的扇形地面。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的扇形地面特寫,表面被劃分為多邊形,這些形狀在有地面結冰和融冰的地區很常見。注意:這是前一幅圖像的放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的扇形地面。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的扇形地面特寫,表面被劃分為多邊形,這些形狀在有地面結冰和融冰的地區很常見。注意:這是前一幅圖像的放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的希臘區扇形地形的形成階段。

-

iWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的冰緣扇形地形和多邊形地面。

古代河流?

有大量證據表明,水曾經在火星河谷中流淌。來自軌道拍攝的圖像顯示了蜿蜒、分支的河谷,甚至還有帶牛軛湖的河曲[100],其中的一些可在下圖中看到。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的位於一條更大河道內的河道。

-

背景相機拍攝的阿拉伯區中的河道,該河道蜿蜒延伸了很長距離並帶有分支,它結束於一處可能曾是一座湖泊的窪地。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的阿拉伯區的河道,這是前一幅背景相機所拍攝更寬視場圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的斯克沃多夫斯卡隕擊坑中的河道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的河灣和截彎水道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的牛軛湖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的河道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的河谷。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的牛頓撞擊坑內的河道

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的分支河道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的分支河道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的門農尼亞區舊河灣和截道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的河道,溪流似乎穿過了一座小山。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的刻布壬尼亞區的河道。

流線型體

流線型形狀代表了火星上過去液態水流動的更多證據,由水塑造出的流線體特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的門農尼亞區流線型特徵。

三角洲

-

背景相機拍攝的霍頓撞擊坑內三角洲全景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的三角洲部分區域,註:這是前一幅背景相機圖像的一部分。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的前一幅地層圖像的近景圖,並使用 HiView 放大。

底座形撞擊坑

底座形撞擊坑被認為是由於隕坑噴射物保護了其下方地層免受侵蝕而形成,底層物質可能富含水冰。因此,這些隕石坑表明了地下冰所分布的位置和數量[101][102][103] [104]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的底座形撞擊坑,頂層保護了下層材料不被侵蝕。

-

當撞擊產生的噴射物保護了底層材料不受侵蝕時,則會形成底座形隕石坑。這一作用的結果是隕石坑高聳在周邊地形之上。

-

該示意圖展示了後來有關一些底座隕石坑如何形成的想法,按照這種思路,撞擊體會進入富冰層,但不會進一步深入。撞擊產生的熱量和風使表面硬化以避免後續的侵蝕。這種硬化可通過融化冰來實現,冰融化會產生鹽/礦物溶液,從而使表面粘合在一起。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示了出現在底座形撞擊坑頂部附近的暗坡條紋,注意,在圖像中間,可看到一塊巨石滾落下斜坡的痕跡。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的卡西烏斯區底座形撞擊坑,由於小行星從東北方向以低角度撞擊,因此噴射物在隕石坑周圍的分布並不對稱的。噴出物保護了底層材料免受侵蝕,因此,撞擊坑看上去很高。

-

前一幅底座隕石坑圖像東側(右側)的特寫,顯示了垂瓣上的多邊形地面。由於隕石坑邊緣有垂瓣和多邊形,人們認為保護層下面含有冰。該圖像為HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的一座底座形撞擊坑附近的暗坡條紋和岩層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的亞馬遜區帶岩層的底座形撞擊坑

暈坑

-

沿邊緣分布有巨石的底座形撞擊坑,這種隕坑被稱作「暈環隕石坑」[105],HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝。

-

左下方隕石坑邊緣上的巨石近景,方框範圍尺寸有足球場大小,所以巨石約有汽車或小屋般大。HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝。

-

隕石坑邊緣上汽車或小屋般大小的巨石近景,HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝。

巨石

腦紋地形

腦紋地形是火星表面的一種特徵,由在舌狀岩屑坡、線狀谷底沉積和同心坑沉積上發現的複雜壟脊所組成。之所以如此稱呼,是因為暗示了它類似人類大腦表面的腦回。寬脊被稱為「細胞閉合型」腦紋地形,不太常見的窄脊則被稱為「細胞開放型」腦紋地形[106]。人們認為,寬厚的閉合型腦紋地形包含有一顆冰核,當冰核消失後,寬脊中心塌陷,形成窄脊的細胞開放型腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的細胞閉合型腦紋地形,此種類型的表面常見於舌狀岩屑坡、同心坑沉積和線狀谷底沉積上。

-

顯示了下一幅圖像來源的背景照片,該位置是一處線狀谷底沉積區。圖像由HiWish計劃下高解析度成像科學設備所拍攝。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的細胞開放和閉合型腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的形成中的腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形,註:這是 HiView 放大的前一幅圖像,箭頭表示腦紋地形開始形成的地方。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形,註:這是 HiView 放大的前一幅圖像,箭頭表示腦紋地形開始形成的地方。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形,註:這是 HiView 放大的前一幅圖像,箭頭表示腦紋地形開始形成的地方。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形,註:這是 HiView 放大的前一幅圖像,箭頭表示腦紋地形開始形成的地方。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備所顯示的帶有標註的開放和閉合型腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的開放和閉合型腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成中的腦紋地形,箭頭指向腦紋地形開始形成的位置。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成中的腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形,註:這是 HiView 放大的前一幅圖像。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的腦紋地形,註:這是 HiView 放大的前一幅圖像。

環形模具隕石坑

環形模具撞擊坑被認為是小行星撞擊在地下含有冰層的地面時所形成,撞擊會使冰層反彈,形成「環形模具」形狀。

無根火山錐

無根火山錐形成於熔岩在地下冰層上流過時所引發的爆炸,冰被融化變成蒸汽,在爆炸中膨脹,形成圓錐體或圓環。類似特徵也在冰島被發現,當時熔岩覆蓋了被水浸透的基底[107][108][109]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的無根火山錐區寬景圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的帶有尾跡的無根火山錐近景,表明熔岩在富冰地面上向西南流淌。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的足球場大小的無根火山錐近景。

泥火山

有些特徵看上去像火山,其中一些可能是泥火山-受壓泥漿被迫向上形成的錐體。這些特徵可能是尋找生命的地方,因為它們將可能的生命從免受輻射的地下帶到了地表。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的可能是泥火山的大型圓錐體區。

-

可能的泥火山特寫,HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝,註:這是前一幅圖像的放大版。

-

可能的泥火山,HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝。

熔岩流

線性脊狀網

線性脊狀網 在火星各處的隕坑內外都有發現[110]。脊線通常顯示為格子狀相交的近乎筆直的直線,它們長數百米,高數十米,寬數米。人們認為撞擊會在地表產生裂縫,這些裂縫後來成為了流體的通道,而流體又加固了結構。隨著時間的推移,周邊材料被侵蝕掉,從而留下堅硬的壟脊。由於脊線出現在有粘土的地方,這些構造可作為粘土的標誌,而粘土的形成則需要水[111][112][113]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的大型脊線網寬景圖

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景,方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的彩色脊線近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網寬景圖,該部分將在後續三幅圖像中被放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景,由於一些山脊位於窪地底部,這些山脊可能來自較低的地層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的卡西烏斯區脊線網寬景圖,其中的部分區域將在後面圖像中被放大。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景,這是前面圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景,這是前面圖像的放大版。方框顯示了足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景,這是前面圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的脊線網近景,圖像中有一座顯示出岩層的小桌山,這是前面圖像的放大版。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的彩色脊線網近景圖,這是前面圖像的放大版。

裂縫形成的石塊

在一些地方,大裂縫會使地表破裂。有時會形成筆直的邊緣,並由裂縫產生出大石塊。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的前一圖像中部分區域的放大圖,矩形代表足球場大小的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的石塊特定。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的石塊特定,矩形代表足球場大小的區域,所以石塊有房子般大小。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的石塊特定,在表面上可看到許多的長裂縫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的表面破裂,在頂部附近,表面正被侵蝕成腦紋地形。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在破裂為石塊的淺色特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的正在形成的石塊,註:這是前一幅圖像的放大版,方框代表足球場大小的區域。

冰下火山

有證據表明火山有時會在冰下噴發,就像地球上有時發生的一樣,會造成大量積冰融化,液態水消失,而後表面開裂並崩塌,岩石呈現出同心裂縫和似乎被扯開的大塊地面。像這類地點可能近期存在過液態水,因此,它們可能是尋找生命證據最有成效的地方[114][115]。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的地面塌陷所形成的傾斜層。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的地面塌陷所形成的傾斜層。

-

從桌山上分裂的岩塊,HiWish計劃下高解析度成像科學設備拍攝。

諾克提斯迷宮

-

海盜1號軌道飛行器上拍攝的照片顯示了諾克提斯迷宮的位置。

-

海盜1號顯示的諾克提斯迷宮。

-

背景相機看到的諾克提斯迷宮部分,方框顯示了跟隨的高解析度成像科學設備所覆蓋的區域。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的諾克提斯迷宮部分南、北側崖壁。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的諾克提斯迷宮部分北側崖壁寬景圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的諾克提斯迷宮部分北側崖壁近景圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的諾克提斯迷宮部分南側崖壁近景圖。

融霜

在春季,由於表面霜凍消失,下方裸露的黑土壤會呈現出各種形狀。此外,在一些有時被稱為「蜘蛛」的地方,塵埃會像間歇泉般地被噴出。一旦有風吹過,這種材料則會產生出長長的黑條紋或扇狀紋。

在冬季,大量積聚的霜凍直接凍結在永久極冠的表面,該極冠則由覆蓋著層層塵埃和沙子的水冰所構成。沉積物最初是一層布滿塵埃的二氧化碳霜。在整個冬季,它們會重新結晶並變得更緻密,裹挾在霜凍中的塵埃沙粒慢慢下沉。到春季氣溫上升時,霜凍層已變成一層覆蓋在黑色沙塵基底上,厚約3英尺的半透明冰。這種深色物質會吸收光線並使冰升華(直接變成氣體)。最終,大量氣體積聚膨脹。當找到一處薄弱點時,氣體就會逸出並吹出塵埃,速度可達每小時100英里[116]。有時可看到深色通道,它們被稱為「蜘蛛」 [117][118][119]。當這一過程發生時,表面似乎覆蓋著黑點[116][120]。

現已提出了許多想法來解釋這些特徵[121][122][123][124][125][126],這些特徵可以在下面的一些圖片中看到。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的北方春季期間多邊形地面中的蜘蛛狀特徵和霜凍。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的多邊形或圖案地面中蜘蛛狀特徵特寫。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的被風吹出條紋和扇形的蜘蛛狀特徵,多邊形地面的邊緣槽中有霜凍。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的大部分霜凍已消失的沙丘群,可看到一些漣漪。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的融霜沙丘特寫,還可以看到一些漣漪和一條小通道。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的融霜沙丘和多邊形溝中的冰。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的融霜沙丘和多邊形槽內冰的彩色視圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的融霜表面,沙丘上的霜凍正在成片消失,而環多邊形地面的邊槽中仍含有霜凍,因此它們呈現白色。注意:北側(靠頂部一側)尚未解凍,因為太陽光來自另一側。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流寬景圖,放大後許多羽流會呈現蜘蛛狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流,箭頭顯示了一道分叉的羽流,可能是因風向變化所導致。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的長羽流。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的蜘蛛狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流和蜘蛛狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流和蜘蛛狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流和蜘蛛狀特徵。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流和蜘蛛狀特徵寬景圖。

-

HiWish計劃下高解析度成像科學設備顯示的羽流和蜘蛛狀特徵。

另請查看

參考文獻

推薦閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads