热门问题

时间线

聊天

视角

夷陵之戰

中国三国时代发生于蜀汉和孙吴间的战争 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

夷陵之戰,又稱

此條目需要補充更多來源。 (2018年5月19日) |

Remove ads

戰事

東漢建安二十四年(219年),孫權趁劉備的大將關羽正在北伐樊城的空檔,派兵攻打荊州以南的大部分要地[10],進而偷襲關羽[11],隨後在麥城之戰將關羽、關平父子擒捉斬殺,正式與劉備方反目為敵。同時孫權又以劉璋為益州牧、周泰為漢中太守,在巫縣、秭歸設立與劉備治下區劃同名的固陵郡並以潘璋為太守,計劃進一步攻打劉備治下的益州。[12]

隔年,遠在洛陽的曹操去世,劉備聽到消息後,為了探取曹營方面的動向,以便準備伐吳戰事,便派韓冉到許昌弔喪,並送上錦布等賻贈之禮向曹丕交好。曹丕知曉劉備借喪求好的意圖,下令荊州刺史傅群斬殺韓冉以杜絕劉備。韓冉借病留在上庸躲過一劫,之後曹丕篡漢稱帝正式建立曹魏朝,韓冉以書信告知劉備;劉備收到漢獻帝被篡位甚至可能已死的傳聞,在群臣的上表進奉和萬聲擁戴下,以延續漢室大統之名自立為漢帝[13],在成都武擔山之南登基,史稱蜀漢。

蜀漢章武元年(221年)四月,劉備稱帝。五月,大將張飛在閬中出征前被部下反叛刺殺,儘管損失了一大戰力,劉備仍舊不改伐吳念頭。七月,以奪回荊州,同時替遇害的關羽報仇為由,親率數萬大軍伐吳。得到消息的孫權連忙遣使求和,由諸葛瑾寫信送給劉備陳說利弊,希望劉備能夠打消伐吳念頭。[14]劉備憤怒不答應,拒絕了孫權的求和,孫權便任命陸遜為大都督率軍應戰。

Remove ads

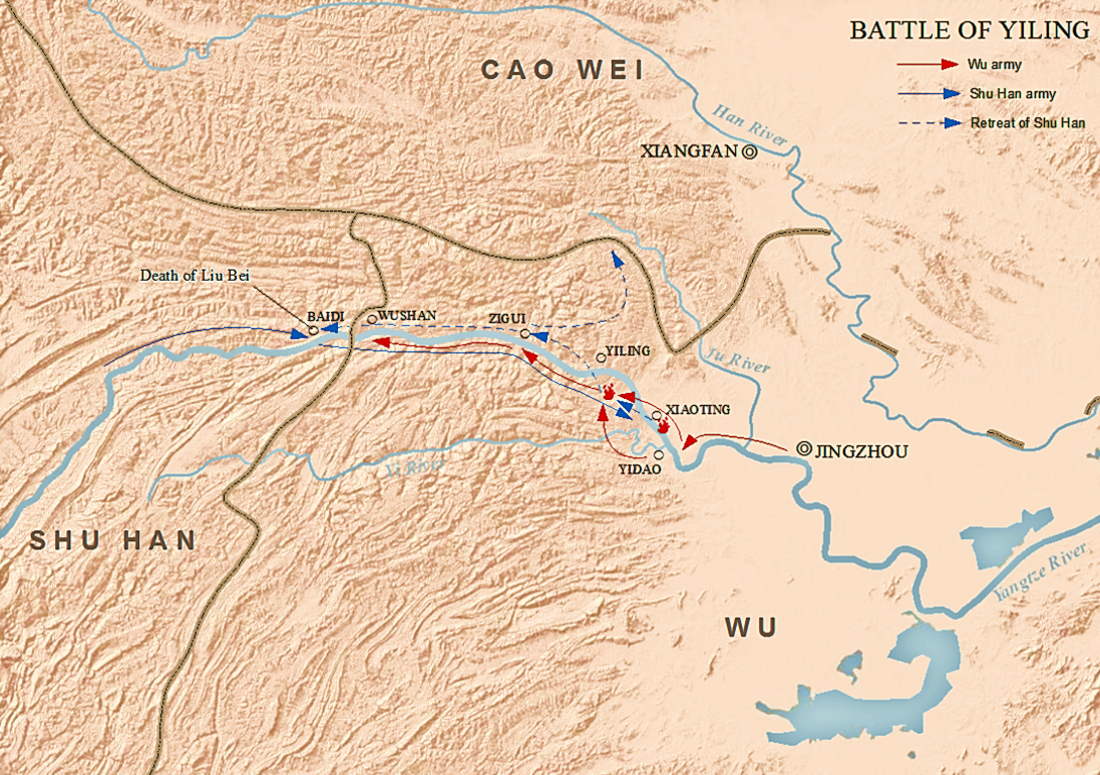

劉備率領大軍進逼夷陵西界,任命馮習為大督,領軍統率蜀漢全軍,張南為前部,輔匡、趙融、廖化、傅肜等將領各為別督。蜀漢將領吳班、馮習等攻破屯在巫縣的李異,蜀軍到達秭歸,武陵當地的五谿蠻遣使響應蜀軍發兵。劉備還守秭歸,吳班和陳式的水軍屯夷陵,夾擊江東的西岸。[16]

222年二月,劉備親自從秭歸進軍猇亭,開通通向武陵郡的道路,並派遣侍中馬良安頓、撫慰五谿蠻,賜予黃金和錦帛,同時授予他們官職和爵位,使五谿蠻相繼響應蜀漢。劉備又以黃權指揮江北軍等,與吳軍在夷陵道對峙。劉備還派遣吳班率數千士兵設在平地立營,打算挑釁敵人進行誘敵作戰;孫軍諸將打算出戰迎擊劉備,陸遜以蜀軍銳氣始盛、求勝心切及乘高守險等緣故,決定先讓一步,再相機決戰[17],令吳軍退至夷陵(今湖北宜昌北)、猇亭(今湖北宜昌東南)一帶,據守有利地形。蜀軍相繼推進至夷陵以及宜都郡治夷道(今湖北宜都),大致收復宜都郡和東吳置的固陵郡,以廖化為宜都太守。蜀軍連營數百里,並得當地土著部族的支援,聲勢浩大,荊南的桂陽、零陵也發生叛亂以響應,只有長沙因吳軍的步騭率軍坐鎮而沒有異動。

蜀軍頻繁挑戰,但陸遜堅守夷陵不出,孫桓也死守夷道。兩軍相持達半年之久,蜀軍疲憊,為求速戰在山谷設伏兵,並鬆懈防守引誘吳軍來攻,但陸遜沒有中計,劉備知道此計失效,乃從山谷中引出八千伏兵,陸遜此時才開始反擊。[18]

Remove ads

閏六月,陸遜在大舉進攻之前,先攻漢軍一營,結果失利,諸將皆說這是浪費兵力、白死了許多將士,陸遜卻說:「吾已曉破之之術。」陸遜發現了漢軍的營寨都是由木柵欄組成,便決定使用火攻。

吳軍放火,並封鎖江面,扼守夷陵要道,展開全線出擊,打了劉備一個措手不及,蜀漢方面的馮習、張南、沙摩柯、馬良等人因此陣亡,還有杜路、劉寧等人向吳軍投降。吳軍克營40餘座,陸遜督促諸軍,四面攻擊之,漢軍戰死者數萬,「舟船、器械,水、步軍資,一時略盡,屍骸塞江而下」。傅肜、程畿戰死,統領江面水軍的黃權因回歸蜀漢的退路被吳兵截斷,不得已只好率眾投降魏國。只有向寵所部仍然完整。

大量參戰的蜀漢將領陣亡,劉備大敗,與殘部退回益州,直至永安縣的白帝城(今重慶奉節東),隨後一病不起。其先前奪取的宜都郡、東吳固陵郡皆被東吳收復。而東吳方面,徐盛、潘璋、宋謙等人各競表言「劉備必可以擒獲,請求再次出兵。」陸遜與朱然、駱統則上言孫權:「曹丕大合士衆,外託助國討備,內實有奸心,謹決計輒還。」孫權聞奏,便下令停止追擊劉備,同時調軍回防曹丕。秋九月,曹丕開始攻吳[19][20]。

《吳書》222年12月,孫權說:「近日收到玄德(劉備)的求和書信,其已深感愧疚。孤之前之所以名西邊為蜀,是因為漢獻帝尚在,如今漢朝已被廢除,劉備可以自名為漢中王。」於是派遣鄭泉出使蜀,劉備問鄭泉:「為什麼吳王不回覆我的求和信?莫非我名不正、言不順?」鄭泉回覆劉備:「託為宗室,曹氏篡漢不先討曹氏,反自立為帝,不得天下所認同,所以殿下一直不答復你之前的求和。」劉備聽後非常慚愧。之後,孫劉兩方開始恢復正常的外交往來[21]。

《吳錄》劉備在後來聽聞魏軍大出伐吳,就寫信給陸遜:「如今賊軍已到達江陵,若果我再次東征,將軍(陸遜)能夠應付不?」陸遜回信答道:「但恐怕蜀軍剛破,創傷未癒,率先求和通好,且應當休養生息,不要再窮兵黷武了。若不為自己打算,就會招來另一個滅頂之災,你若果從老遠來送死,這次就無法逃走了。」[22]

《晉書》陸遜既打敗蜀軍,致使劉備在白帝城絕命,同時又打敗魏軍,挫敗兩國將領,因此曹魏向吳請好,蜀漢向吳乞求結盟,所以孫權改年號,鼎足而立[23]。

《蜀書》222年,孫權得知劉備沒有退回成都,而是持續待在離前線很近的白帝城,感到疑慮的孫權便主動遣使再次議和及探查劉備態度[24]。劉備同意並派宗瑋復命。

Remove ads

影響

此戰,劉備的漢軍以八萬大軍的情況下先是擊退東吳的前線部隊,孫權令陸遜迎敵後雙方成對立之勢。劉備雖用詭計引誘東吳出兵,但被陸遜識破。又劉備因天熱在密林紮營被陸遜使用火攻造成兵士資源大量折損,雖然在此之後劉備帶著殘兵登上馬鞍山意圖重整軍勢,卻被追擊而來的陸遜下令圍山包抄進一步造成其軍隊大量傷亡,劉備因此無力反擊進而慘敗,在吳軍一路追擊下遁逃至白帝城。東吳守住了荊州,而蜀漢大敗元氣大傷,無力外征只能固守,花了數年到公元227年後,諸葛亮才有餘力發兵北伐。章武三年(223年)二月,劉備召成都的丞相諸葛亮到其所在的永安。三月,劉備病勢加重,向諸葛亮交代後事,託付蜀漢的軍政大權,四月,劉備在永安宮(今奉節師範學校內)逝世,後諸葛亮遣使與東吳恢復同盟,共同對抗曹魏。東吳亦未將此戰中一度失守後收復的固陵郡恢復建置,仍將其併入宜都郡。

經此一役,雙方實力都受到影響,蜀吳消除矛盾重修於好,自此到蜀亡時二國再無大戰,同時往北與曹魏對峙。到263年魏滅蜀之戰之前三國領土再無重大改變,因此夷陵之戰被認為是前後三國之分界。宋末、元初史學家胡三省稱:「曹公不追關羽,陸遜不再攻劉備,其所見固同也。以智遇智,三國所以鼎立歟!」

Remove ads

歷代評價

夷陵之戰中,「火燒連營」可以認為是重要轉折,這既是劉備最大的軍事失誤,也是陸遜軍事謀略的重要體現。當魏文帝曹丕得知劉備連營七百里,就對群臣說:「備不曉兵,豈有七百里營可以拒敵者乎!『苞原隰(ㄒㄧˊ)險阻而為軍者為敵所禽』,此兵忌也。孫權上事今至矣。」 [25]

而對於陸遜的出色指揮,晉代史學家陳壽在《三國志·吳書·陸遜傳》中的評語寫到:「劉備天下稱雄,一世所憚,陸遜春秋方壯,威名未著,摧而克之,罔不如志。予既奇遜之謀略,又嘆權之識才,所以濟大事也。」 [26]

晉代文學家陸機在《辨亡論》稱讚陸遜說:「漢王亦馮帝王之號,率巴、漢之民,乘危騁變,結壘千里,志報關羽之敗,圖收湘西之地。而我陸公亦挫之西陵,覆師敗績,困而後濟,絕命永安。續以灞須之寇,臨川摧銳,蓬籠之戰,孑輪不反。」

西秦高祖乞伏乾歸曾對麾下諸將說:「昔曹孟德取袁本初於官渡,陸伯言摧劉玄德於白帝,皆以權略取之。」

明代小說家羅貫中對於夷陵之戰,寫詩歌三首稱讚陸遜,一是:「坐帳談兵按六韜,安排香餌釣鯨鰲。三分自是多英俊,又顯江南陸遜高。」二是:「陸遜運良籌,能分吳國憂。揮毫關將墮,焚鎧蜀王羞。功業昭千載,聲名播九州。至今巫峽地,草木尚添愁。」三是:「持矛舉火破連營,玄德窮奔白帝城。一旦威名驚蜀魏,吳王寧不敬書生。」

清代學者鄧廷羅在《兵鏡》中評價說:「司馬懿挑朱然,吳班挑陸遜,皆不得行其計,豈非將之有能有不能哉?」

毛澤東讀盧弼《三國志集解》卷五十八《吳書·陸遜傳》的批語說:「土石為之,亦不能久,糧不足也。宜出澧水流域,直出湘水以西,因糧於敵,打運動戰,使敵分散,應接不暇,可以各個擊破。」

Remove ads

參戰將領

三國演義

- 明代《嘉靖本》、《志傳本》、《李評本》均稱此役為「夷陵」,清代以後的刊本均改稱「彝陵」。

- 甘寧與黃忠早在夷陵之戰前病死,甘寧非為蠻將沙摩柯所射殺,黃忠也並非因逞強出擊而中潘璋的埋伏陣亡。

- 周泰、關興與張苞正史中並未記載參與此戰,且從張飛西鄉侯爵位傳於次子張紹來看,張苞很可能早於張飛去世。而周泰也沒斬沙摩柯。

- 朱然與潘璋等數位知名的吳國將領實在夷陵之戰中立下戰功,並沒有在此役戰死,卻在演義中成為潘璋被關興所殺,朱然追擊劉備被趙雲趕到一槍刺死,亦因此造成之後東吳防守曹魏的江陵之戰沒有詳寫,並將朱然的戰功嫁接給陸遜。

- 士仁(演義被誤為傅士仁)與糜芳投降東吳後並未逃回蜀漢,也未殺馬忠,然而在演義中被描寫兩人見情況不對勁便殺死馬忠逃回蜀漢,遭劉備處刑。范彊與張達同理。

- 陸遜並非演義中只有二十七歲及從未帶兵的將領,大戰時他其實已接近四十歲。

- 演義中被蜀軍斬殺的吳將夏恂、周泰弟周平、譚雄、史跡、崔禹均不見於史料記載。

- 新三國電視劇中韓當和周泰率軍在富池口中了蜀軍伏擊,幸得程普率軍來救而突圍,程普被沙摩柯一箭射殺,程普早已經在210年和周瑜同年病死,並沒有參加夷陵之戰,富池口之戰同樣沒有正史記載。

Remove ads

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads