热门问题

时间线

聊天

视角

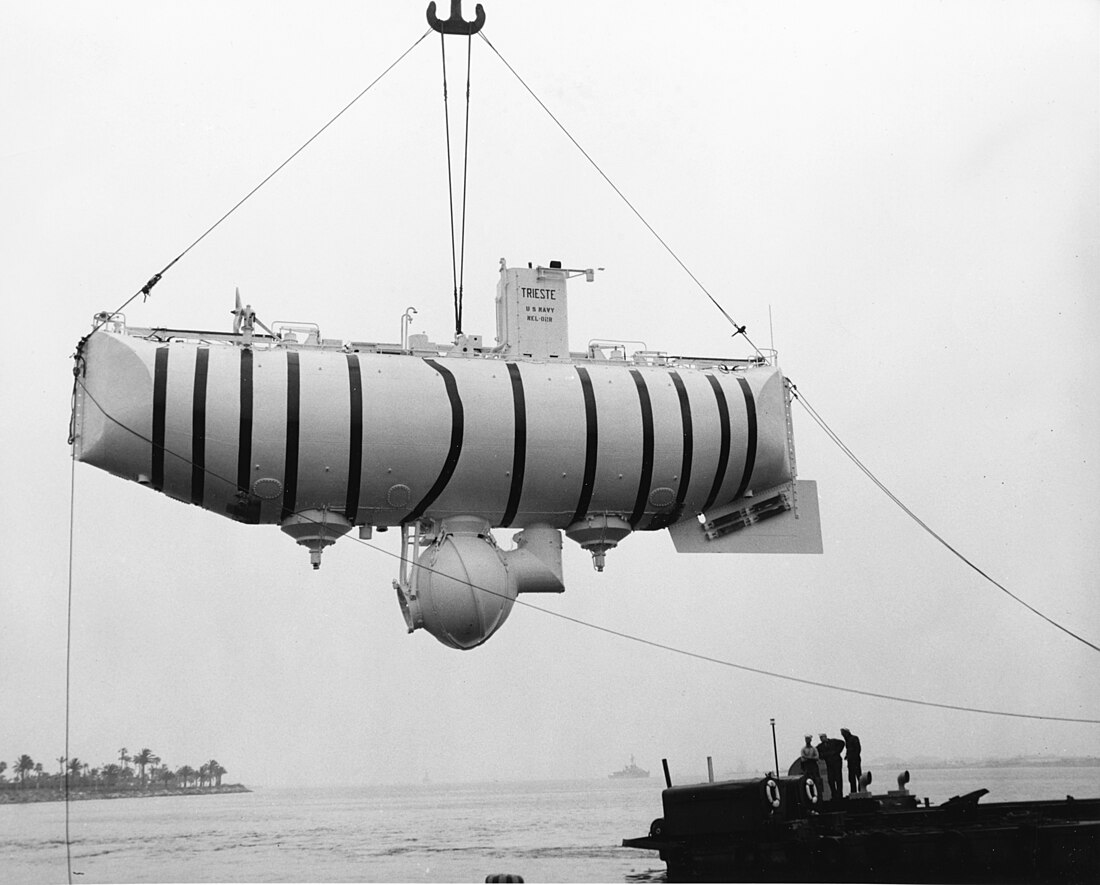

的里雅斯特號

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

的里雅斯特號(Trieste) 是一艘瑞士設計、義大利建造的深海研究深海潛水器。1960年,它成為第一艘載人到達馬里亞納海溝挑戰者深淵底部的船隻,這是地球海床的最深點。[1] 這次任務是海神計劃的最終目標,這是美國海軍在關島附近太平洋進行的一系列潛水。該船由瑞士海洋學家雅克·皮卡德和美國海軍中尉唐·沃爾什駕駛。他們到達了約10,916公尺(35,814英尺)的深度。

這艘深海潛水器由瑞士科學家奧古斯特·皮卡德設計,他是駕駛員雅克·皮卡德的父親。它在義大利建造,於1953年首次下水。該船最初由法國海軍擁有和操作,直到1958年被美國海軍購買。它於1966年退役。自1980年代以來,它一直在華盛頓特區的美國海軍國家博物館展出。

Remove ads

設計

的里雅斯特號由瑞士科學家奧古斯特·皮卡德設計,基於他之前使用深海潛水器FNRS-2的經驗。深海潛水器一詞指的是它能夠潛水和在不綁在船上的情況下機動,與深海球相對,bathys是古希臘語,意思是「深」,scaphe是一種輕型、碗狀的船。[2] 在義大利建造,於1953年8月26日在地中海卡普里島附近下水[3],它在地中海由法國海軍操作了幾年,直到1958年被美國海軍以25萬美元購買,相當於今天的2.7百萬美元。[4] 的里雅斯特號由一個重型船員球體組成,懸掛在一個船體下,船體包含裝滿汽油的油箱用於浮力,裝滿鐵砂的壓載艙和可注水的水箱用於下沉。[5] 這種總體配置保持不變,但在為海神計劃修改船體後,包括潛入挑戰者深淵,的里雅斯特號長度超過15公尺(49英尺)。船體由亞得里亞海聯合造船廠在義大利和南斯拉夫邊界的的里雅斯特自由區建造,現在在義大利,因此得名。壓力球體單獨建造,並在那不勒斯附近的卡斯泰拉馬雷迪斯塔比亞造船廠安裝在船體上。

壓力球體連接在船體底部,容納兩名船員,他們通過船體的垂直軸進入;這個進入軸沒有加壓,在下降時充滿海水。球體完全自給自足,有一個閉路再呼吸器系統,氧氣從氣瓶提供,而二氧化碳通過通過裝有蘇打石灰的罐子從空氣中洗滌。電池提供電力。 皮卡德的原始壓力球體由Acciaierie Terni公司用鋼鍛造成兩個半球並焊接成一個直徑2.4公尺(7.9英尺)、厚度89公釐(3.5英寸)的球體,[6] 這個壓力球體在1958年12月被另一個由德國埃森的克虜伯鋼鐵廠[7]鑄造的三段式球體替換;一個赤道環和兩個蓋,由韋韋機械製造廠精密加工和連接。新球體也是鋼製的,但更小,直徑2.16公尺(7.1英尺),壁更厚,達127公釐(5.0英寸),[4]計算能承受挑戰者深淵底部1,250千克每平方公分(123百萬帕斯卡)的壓力加上相當大的安全係數。新球體在空氣中重14.25公噸(31,400磅),在水中重eight公噸(18,000磅),使其平均比重是海水的2.6倍(或比海水大1.6倍)(13÷(13−8))。[8][9] 船員的外部觀察通過一個由單塊錐形丙烯酸玻璃製成的舷窗進行;這是唯一能承受壓力的透明材料。外部照明由石英弧光燈燈泡提供,它們可以在不修改的情況下承受壓力。[10]

浮力油箱裝滿汽油,汽油在水中漂浮且同樣不可壓縮。汽油體積因任何輕微壓縮或溫度變化引起的變化通過海水在潛水期間通過閥門自由流入和流出油箱底部來調節,平衡壓力並允許它們輕型建造。

壓載物裝在船員球體前後的兩個圓錐形料斗中,每個裝有9公噸(20,000磅)的鐵砂。這種鐵砂壓載使船隻下沉,釋放它使其上升。鐵砂通過電磁鐵鎖定在料斗喉部,因此通過關閉電磁鐵或在電氣故障時自動釋放。漸進式釋放允許浮力調節。在極端壓力下,潛艇中通常使用的壓縮空氣驅動可變浮力壓力容器是不可行的。

船體兩端的水箱被抽空用於漂浮、提升和在水面拖拽,完全注水以允許下沉。[11]

在被美國海軍收購後,的里雅斯特號由加利福尼亞州聖地亞哥的海軍電子實驗室進行了大規模改裝,在接下來的幾年中在太平洋進行了測試,並在1960年1月23日潛入挑戰者深淵底部達到頂峰。[5]

Remove ads

馬里亞納海溝潛水

的里雅斯特號於1959年10月5日離開聖地亞哥前往關島,搭乘貨輪聖瑪麗亞號參加海神計劃,這是在馬里亞納海溝進行的一系列極深潛水。

1960年1月23日,它到達挑戰者深淵(馬里亞納海溝最深的南部)的海底,載著雅克·皮卡德和唐·沃爾什。[12] 這是第一次有載人或無人船隻到達地球海洋已知的最深點。船上系統顯示深度為11,521公尺(37,799英尺),儘管後來修正為10,916公尺(35,814英尺);最近,更精確的測量發現挑戰者深淵深度在10,911公尺(35,797英尺)和10,994公尺(36,070英尺)之間。[13]

下降到海底用了4小時47分鐘,下降速度為0.9公尺每秒(3.2公里每小時;2.0英里每小時)。[14][15] 在通過9,000公尺(30,000英尺)後,其中一塊外層有機玻璃窗板破裂,震動了整個船隻。[16] 兩人在海底停留了二十分鐘。當時艙內溫度為7°C(45°F)。在最大深度時,皮卡德和沃爾什意外地重新獲得了與支援船USS 萬達克號 (ATA-204)通信的能力,使用聲納/水聽器語音通信系統。[17] 以幾乎1.6 km/s(1 mi/s)的速度——約為空氣中聲速的五倍——語音信息從潛水器傳到支援船需要約七秒鐘,答案返回又需要七秒鐘。

在底部時,皮卡德和沃爾什報告觀察到一些鰨魚和比目魚(都是扁魚)。[18][19] 這一觀察的準確性後來受到質疑,最近的權威機構不承認它是有效的。[20] 魚類的理論最大深度約為8,000—8,500米(26,200—27,900英尺),超過這個深度它們會變成高滲透壓。[21][22][23] 像海參這樣的無脊椎動物,其中一些可能被誤認為扁魚,已在10,000米(33,000英尺)及更深處得到確認。[21][24] 沃爾什後來說他們的原始觀察可能是錯誤的,因為他們的生物學知識有限。[22] 皮卡德和沃爾什注意到挑戰者深淵的底部由「矽藻軟泥」組成。上升用了3小時15分鐘。海軍國家博物館在2020年1月紀念了這次潛水的60週年。[25]

Remove ads

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads