热门问题

时间线

聊天

视角

孔雀石

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

孔雀石(英語:Malachite),又稱石綠,是一種鹼式碳酸鹽礦物,化學式為Cu2(OH)2CO3。這種不透明的綠色帶狀礦物以單斜晶系結晶,最常見的是在裂縫和深層地下空間中形成葡萄狀、纖維狀或石筍狀物質,地下水位和熱液為化學沉澱提供了環境。單晶很少見,但呈細長至針狀稜柱狀。更多板狀或塊狀藍銅礦晶體後的假象晶形也會出現。[5]

Remove ads

結構

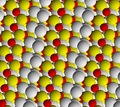

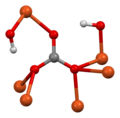

孔雀石以單斜晶系結晶。該結構由交替的Cu2+離子和OH−離子鏈組成,帶有淨正電荷,編織在孤立的三角形CO32−離子之間。因此,每個銅離子與兩個氫氧根離子和兩個碳酸根離子共軛;每個氫氧根離子與兩個銅離子共軛;每個碳酸根離子與六個銅離子共軛。[6][7]

-

孔雀石晶體結構的c軸視圖

-

孔雀石晶體結構的a軸視圖

-

孔雀石晶體結構的b軸視圖

發現

孔雀石通常來自是原生含銅礦物氧化後形成的表生礦物,通常與藍銅礦、針鐵礦和方解石一起發現。除了鮮艷的綠色外,孔雀石的性質與藍銅礦相似,兩種礦物的聚集體經常出現。孔雀石比藍銅礦更常見,通常與石灰石周圍的銅沉積物有關,石灰石是碳酸鹽的來源。

俄羅斯烏拉爾地區開採了大量孔雀石。烏拉爾孔雀石目前不再開採,[8]但 G.N Vertushkova 報告可能在烏拉爾發現新的孔雀石礦床。[9]它遍布世界各地,包括剛果民主共和國、加彭、尚比亞、楚梅布、納米比亞、墨西哥、新南威爾斯州布羅肯希爾、南澳大利亞布拉,法國里昂、提姆納河谷、以色列和美國西南部,最著名的是亞利桑那州。[10]

用途

孔雀石從古代一直被用作綠色顏料中的礦物顏料,直到約公元前1800年。[12]該顏料具有適度的耐光性,對酸敏感,顏色不同。這種天然形式的綠色顏料已被其合成形式鹼式碳酸銅以及其他合成綠色所取代。

孔雀石也用於裝飾目的,例如冬宮博物館的孔雀石廳,[13]其中有一個巨大的孔雀石花瓶,以及墨西哥城查普爾特佩克城堡的孔雀石室。[14]另一個例子是傑米多夫花瓶,它是前傑米多夫家族收藏的一部分,現在在大都會藝術博物館。[15]「The Tazza」,一個大型孔雀石花瓶,是北美最大的孔雀石之一,是沙皇尼古拉二世的禮物,是琳達霍爾圖書館房間中央的焦點。在沙皇尼古拉一世時代,孔雀石裝飾件是最受歡迎的外交禮物之一。[16]它早在東周時期就已在中國使用。[17]

從孔雀石等銅礦石中提取同的簡單方法涉及冶煉等熱力學過程。[18]反應涉及添加熱量和碳,導致碳酸鹽分解留下氧化銅,而額外的碳源(例如煤)將氧化銅轉化為金屬銅。[18][19]

該反應的基本方程式是:

孔雀石是一種低品位的銅礦石,然而由於對金屬的需求增加,正在使用更經濟的加工方法,例如濕法冶金方法(使用硫酸等水溶液),因為孔雀石易溶於稀酸。[20][21]硫酸是孔雀石等氧化銅礦石最常見的浸出劑,無需冶煉工藝。[22]

用硫酸從孔雀石中浸出銅的化學方程式如下:[22]

- Cu

2(OH)

2CO

3 + 2H

2SO

4 → 2CuSO

4 + CO

2 + 3H

2O

圖集

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads