热门问题

时间线

聊天

视角

穆罕默德的外交生涯

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

穆罕默德的外交生涯包含穆罕默德對阿拉伯早期不斷壯大的穆斯林社區(烏瑪)之領導,以及他與阿拉伯及周邊其他國家統治者的來往。該時期的特點為前伊斯蘭阿拉伯之蒙昧時代的習俗轉變為早期的伊斯蘭治理體系,同時還根據伊斯蘭教法與伊斯蘭神權政治,制定了伊斯蘭教法學的定義原則。

在穆罕默德到來之前的一個多世紀裡,麥地那的兩個主要部落:巴努阿瓦斯與巴努哈茲拉吉一直為了爭奪麥地那的控制權而相互爭鬥。[1]隨著在米納附近的亞喀巴宣誓,穆罕默德被兩部落接受為麥地那的共同領袖。為此,他在抵達麥地那後制定了《麥地那憲法》;該憲法規範了不同派別(包括麥地那的阿拉伯猶太人)之間的互動,簽署者對此表示同意。這對他來說是一個不同的角色,因為他在麥加只是一個宗教領袖,結果麥地那最終形成了一個統一的社區,[2][3]至此穆罕默德在政治上占據了至高無上的地位,並開始了長達十年的外交生涯。[來源請求]

在穆罕默德去世前的最後幾年,其透過書信[4]、使節[5]或親自拜訪(如在塔伊夫時)[6]等方式與其他領導人建立聯繫,他打算將伊斯蘭教的訊息傳播到阿拉伯半島以外的地方。目前保存下來的書面信件包含寫給希拉克略、內格斯、霍斯勞二世與其他領導人的書信。雖然穆罕默德很有可能主動與阿拉伯半島的其他領導人聯繫,但有些人懷疑信件是否寄到這些地區以外的地方。[7]

穆罕默德外交生涯的主要巔峰時刻為《亞喀巴宣誓》、《麥地那憲法》與《侯代比亞和約》。根據報告,穆罕默德在寄給其他著名領袖的信件上使用了銀質印章,這些信件是他向伊斯蘭教發出的邀請。[5][2][8]

Remove ads

早期的伊斯蘭教邀請

在穆罕默德開始公開傳教後,遭到了麥加主要部落:古萊什部落的強烈反對。雖然穆罕默德因其叔父阿布·塔利卜·本·阿布德·穆塔利卜(巴努哈希姆的首領,為古萊什部落的主要部族之一)的保護而免受迫害,但他的一些追隨者就沒有他那麼好的境地了,許多穆斯林被古萊什部落的虐待,據說還些人還遭到毆打、監禁與飢餓。[9]615年,穆罕默德決定派遣15位穆斯林前往阿克蘇姆王國,並接受基督徒國王安·納賈什的庇護。[10]一些穆斯林透過移民擺脫了困境與古萊什部落的迫害,而且還藉此開闢了新的貿易商機。[11]

古萊什部落在聽說有人試圖移民後,便派出由阿姆魯·本·阿斯與阿布杜拉·伊本·阿比·拉巴卡·伊本·穆吉拉率領的一支隊伍追趕試圖逃亡的穆斯林。然而穆斯林在後來成功逃到了阿克蘇姆,並得以在安·納賈什的庇護下住在哈勒爾。穆斯林們的大使賈法爾·伊本·阿比·塔利卜在此講述了穆罕默德的功績,並引用了有關伊斯蘭教與基督教的《古蘭經》中的《麥爾彥章》的一些經文。[12]根據伊斯蘭傳說紀載,賈法爾·伊本·阿比·塔利卜的引述為:

國王啊!我們陷入了無知和野蠻的深淵:我們崇拜偶像、我們過著不貞的生活、我們吃死人的屍體、我們說著令人贈惡的話、我們無視一切人道的情感、我們忽視了好客與鄰居的義務;除了強者的法律,我們不知道任何的其他所在,就在這十,真主阿拉在我們之間選中了一個人,我們知道他的出身、誠實、正直與純潔;他呼喚著真主阿拉的獨一性,教導我們不要與任何的東西與真主阿拉連繫在一起。他禁止我們崇拜偶像、他囑咐我們要說真話,要忠於我們的誠信,要仁慈,要尊重鄰居與親屬的權力、他禁止我們說婦女的壞話,禁止我們吃孤兒的食物、他命令我們遠離惡俗,戒除邪惡、他要我們祈禱,要我們施捨,要我們守齋。 我們信仰他,我們接受他的教導和禁令,崇拜真主,不予真主有任何聯繫,我們允許真主所允許的,禁止真主所禁止的。因此,我們的人們站起來反對我們、迫害我們,想讓我們放棄對真主的崇拜,回歸對偶像與其他可贈之物的崇拜。他們折磨我們、傷害我們,直到我們在他們之間再也找不到安全的地方了,我們只能來到你的國家,希望你們能夠庇護我們免於迫害。[13][14]

納賈什似乎被感動了,所以其允許這些難民流下來,並將古萊什部落的使者遣返回去。[12]人們還認為納賈什在這個時候已經成為穆斯林。[15]為此,納賈什的基督徒國民不滿其行徑,並指責他脫離了基督教。後來納賈什設法安撫了他們,根據伊本·易斯哈格的記述,該安撫有利於伊斯蘭教。[12]在穆罕默德與納賈什成功建立友好關係後,再次派遣了更多移民。至此居住在阿比西尼亞的穆斯林人數已經到達一百人左右。[10]

619年6月初,穆罕默德從麥加出發前往塔伊夫,並與當地的酋長(主要為巴努塔吉夫部落,比如阿卜杜-亞-萊伊爾·伊本·阿米爾)會面。[16]這次會面的主要談話內容被認為是穆罕默德邀請其接受伊斯蘭教,而當代歷史學家威廉·蒙哥馬利·瓦特則認為,關於從麥加人的控制下奪取經塔伊夫的麥加貿易路線的祠外討論是可信的。[6]穆罕默德之所以把精力都放在塔伊夫,可能是因為更早之前麥加人對其的訊息沒有積極的回應。[2]

由於拒絕接受穆罕默德的訊息,並擔心麥加會因為接待了穆罕默德而對其進行報復,參與會見穆罕默德的團體開始煽動鄉民用石頭攻擊之。[6]受傷的穆罕默德在僥倖逃出塔伊夫後,在附近的一個果園裡避難。[17]其在葡萄藤下休息時,他一直向上帝祈求未與保護。[18][19]

根據伊斯蘭教的傳說,穆罕默德在返回麥加的路上遇到了加百列天使與塔伊夫洲為山脈的天使們,他們告訴穆罕默德,如果他願意的話,塔伊夫將被壓在群山之間,藉以報復塔伊夫對其的虐待。據說穆罕默德拒絕了這個提議,他說他會祈禱,並希望塔伊夫的後代能夠接受伊斯蘭教的一神論。[18][20]

Remove ads

620年夏天的朝聖期間,六位來自麥地那的巴努哈茲拉吉部族人接觸到穆罕默德,並被其訊息與品格打動,認為其可以幫忙解決麥地那所面臨的問題,於是在次年,六人中的五人帶著另外七人返回麥加。在改宗伊斯蘭教並確認穆罕默德乃真主使者後,這12個人承諾會服從穆罕默德,並遠離一些伊斯蘭教的罪惡行為。伊斯蘭歷史學家將此稱為「第一次亞喀巴宣誓」。[21]宣誓之後,穆罕默德決定派遣一位叫做穆薩布·伊本·烏邁爾穆斯林大使前往麥地那,以便向人們傳授給伊斯蘭教知識,並邀請他們加入伊斯蘭教。[22]

隨著麥地那的阿烏斯部落與卡茲拉吉部落緩慢而穩定的改宗伊斯蘭教,75位來自麥地那的穆斯林作為朝聖者來到麥加,並在621年6月與穆罕默德於夜間秘密會面。這群人向穆罕默德宣讀了「第二次亞喀巴宣誓」(又稱戰爭宣誓)。[21]麥地那人接受了第一份宣誓的條件,但隨後又提新的條件,包括服從複罕默德與勸善戒惡。他們還同意在戰爭中協助穆罕默德,並要求其向麥加宣戰,但後者拒絕了這個提議。[23]

威廉·瓦特認為朝聖者與穆罕默德之間肯定有多次會面,並在此基礎上就遷往麥地那一事達成了一致,然而一些西方學者對其是否進行了第二次宣誓表示懷疑。[24]

Remove ads

穆罕默德作為麥地那的領袖期間

早在穆斯林遷徙之前,麥地那的人口構成主要包括兩個異教阿拉伯部落:巴努阿瓦斯、巴努哈茲拉吉,以及至少三個猶太部落:巴努蓋努卡、巴努納迪爾、巴努古萊扎。[2]也許幾十年來,麥地那社會一直因兩個阿拉伯部落與其小部族的鬥爭雸傷痕累累,有時候猶太部落還會與阿拉伯部落聯合起來,這是由於當時主導麥地那的巴努哈茲拉吉部落的高壓政策導致猶太部落巴努納迪爾與巴努古萊扎部落被迫與實力大減的巴努阿瓦斯部落聯合。617年的布阿斯戰役是相關衝突的高潮點,在這場戰役中,巴努哈茲拉吉部落與其盟友巴努蓋努卡,被巴努阿瓦斯聯盟擊敗。[1][25]

儘管兩部族之間的正式戰役已經結束,但之間的敵對行動仍然持續到穆罕默德抵達麥地那為止。一些麥地那人對穆罕默德的宗教佈道和值得信賴的品質留下了深刻印象,他們邀請穆罕默德擔任仲裁人,幫助緩解當時的派系不合問題。[26]因此,穆罕默德的任務就是從這些異質元素中形成一個團結的社區。他不僅是一個宗教佈道者,還是一位政治與外交領袖,能夠幫助解決持續不斷的爭端。[2]《麥地那憲法》即為其巔峰成就。

Remove ads

自亞喀巴宣誓後,穆罕默德得到了麥地那群眾的保護承諾,於是他在622年,帶著一批追隨者逃出古萊什部落的勢力範圍,並遷移至麥地那。他們得到了輔士的當地社區成員的庇護。他在麥地那興建了第一座清真寺(先知寺),並與阿布·阿尤布·安薩里取得了住處。[27]爾後,他親手制定了《麥地那憲法》(阿拉伯語:صحيفة المدينة,羅馬化:Sahifat ul-Madinah,直譯:「麥地那憲章」)。該憲法為穆罕默德的單方面宣言,並幾乎只涉及公民之間以及公民與外部的民事與政治關係。[28]

除了相關條款外,憲法還宣布:

- 穆斯林民族(烏瑪)乃由來自古萊什部落的遷士、雅士里布(麥地那)的輔士及雅士里布的其他穆斯林組成。

- 建立囚犯交換制度,不再區別對待富人與窮人。(此乃前伊斯蘭時期的阿拉伯習俗)

- 所有簽署者將團結一致保衛麥地那,並宣布只要效忠憲法,巴努阿瓦斯的猶太人將與穆斯林平等對待。

- 保護猶太人免受宗教迫害。

- 只有穆罕默德才能對外宣戰。

柏納·路易斯寫道,權力的來源從公眾與輿論轉移到真主那裡,[28]麥地那社區也成為了以穆罕默德為酋長且兼具宗教性質的新型部落。[29]瓦特認為,此時穆罕默德的權力尚未擴展到整個麥地那,因此實際上他只是一個麥地那當地的宗教領袖,其政治影響力一直到624年巴德爾之役後才顯得重要。[30]劉易斯認為,穆罕默德承擔政治家的角色是實踐先知目標的一種手段。[31] 這部憲法雖然簽署了沒有多久,但由於麥地那的形勢瞬息萬變,[2]加上後來兩個猶太部落被流放,剩下的那個猶太部落因被指控違反協議條款而被處死,這部憲法很快就過時了。

該憲法的簽署可以被視為一個聯合社區的形成,許多方面來看類似於遊牧民族和部落的聯盟,因為簽署者將透過莊嚴的協議結合在一起,不過這個團體現在也有了宗教基礎。[32]瓦特從這個類比推演,認為該社區的運作模式類似於一個部落,所以將其稱為某種「超級部落」也不為過。[32]憲法的簽署本身就顯示了穆罕默德擁有一定程度的外交手段,因為儘管他設想的社會最終會是建立在宗教觀的基礎上,但在實際的考量中,其需要包容而非排斥不同的社會元素。[2]

Remove ads

在第二次亞喀巴宣誓上,有62位巴努哈茲拉吉的人參加,而巴努阿瓦斯只有三人到場;巴德爾之役之時,共有175位巴努哈茲拉吉的人參加,而巴努阿瓦斯只有63人到場。[33]隨後,巴努阿瓦斯與巴努哈茲拉吉之間的矛盾逐漸減少,在穆罕默德去世後,兩族的敵意更是到了聞所未聞的地步。[1]伊斯蘭學者薩菲爾·拉赫曼·穆巴拉克普里認為穆罕默德在穆斯林珠堅持的「兄弟精神」是塑造新社會的手段。[34]

此局的結果為穆罕默德在麥地那的勢力與日俱增,雖然他很有可能是在巴德爾之役後才被視為一支政治力量。經武侯德戰役後期政治地位進一步上升。[35]為了實現對麥地那的完全控制,穆罕默德必須在未來的歲月裏,具備除了宗教技能以外的,相當大的政治與軍事技能。[26]

Remove ads

628年3月,穆罕默德在夢中看到自己正在副朝覲,[36]於是他準備與追隨者一同前往麥加,希望能藉此實現願景。他與身穿傳統服裝的1400位左右的朝覲者一同出發。[37]古萊什部落在聽聞穆斯林要前往麥加朝覲後,隨即派出一支兩百名戰士組成的部隊,阻擊這些即將到來的隊伍。由於穆罕默德無力應戰,只好繞道麥加北部的山丘,從而進入麥加西部的胡代比亞,躲過了騎兵的追擊。[38]

在胡代比亞之時,許多使節來來回回的嘗試與古萊什部落談判。談判過程中,由於奧斯曼·本·阿凡在古萊什部落中是德高望重的存在,因而被選為特使,前往麥加與各酋長談判。[39]在奧斯曼進入麥加後,穆斯林就謠言他被古萊什部落的人暗殺了。對此,穆罕默德向朝覲者們承諾,如果局勢已經發展到不得不與麥加開戰之時,他們將不會離開(或者無論穆罕默德做出什麼決定,他們都會與穆罕默德站在一起)。這個誓言在後世稱為「美好誓言」(阿拉伯語:بيعة الرضوان,羅馬化:Bay'at ar-Ridhwān)或者「樹下誓言」。.[38]

當信士們在樹下向你宣誓效忠的時候,真主阿拉是喜悅的:他知道他們心裡所想的,所以他降了安寧;他將以迅速的勝利來回報他們。

不久之後,奧斯曼被殺的謠言被證實是假的,談判繼續進行,穆斯林與古萊什部落最終簽署了一項條約。條件內容包括:[41]

- 穆斯林將會把副朝覲推遲到次年舉行

- 雙方的互不侵犯條約

- 穆罕默德承諾將遣返任何未經父母或監護人允許而逃離麥加的古萊什人(可能是未成年人與婦女),即使他們是穆斯林亦然。

穆罕默德的一些追隨者對於這個協議感到不滿,因為他們想堅持完成自己的朝覲之旅。在條約簽署後,穆罕默德與朝覲者獻祭了他們為此帶來的牲畜後返回麥地那。[38]那些追隨者直到後來才意識到簽下這個條約的好處。[2]伊斯蘭歷史學家韋爾奇·布爾認為,這些好處包括:使得麥加人承認穆罕默德是個平等的人;停止軍事行動對於未來來講是個好事;獲得麥加人的欽佩,並且對朝覲的融入感感到印象深刻。[2]

該條約原定十年後到期,然而條約僅過了十個月就形同虛設了。[38]根據《侯代比亞和約》規定,阿拉伯人可以自由選擇加入穆斯林或者古萊什部落。如果其中任何一個部落遭到入侵,與之結盟的那一方就有權進行報復。結果巴努巴克爾加入了古萊什部落,巴努庫扎阿加入了穆罕默德。[42]伊斯蘭曆8年的舍爾邦月期間,據說巴努巴克爾在古萊什部落在夜間送武器與人力後,襲擊了巴努庫扎阿。[42]儘管後者逃到了聖地,但是前者的領仍然一路殺進去並屠殺了他的對手。

與其他領導人的通信

伊斯蘭傳說認為,穆罕默德在麥地那的時候就曾與其他國家的首領寫過書信,包括阿克蘇姆王國的安·納賈什、東羅馬帝國的希拉克略、埃及的穆卡奇斯與薩珊王朝的霍斯勞二世。學術界對其其真實性一直表示懷疑。[43]馬丁·福沃德認為,學術界對一些報導持懷疑態度,但他認為穆罕默德很可能與阿拉伯半島內的領導人有書信來往。[7]羅伯特·伯特倫·瑟珍特認為這些書信是偽造的,目的是為了宣傳「穆罕默德將伊斯蘭教視為普世宗教的觀念,並加強伊斯蘭教立場的反基督教論戰」。他進一步指出,穆罕默德不可能在未征服阿拉伯時就發出這樣的信件。[44][45]喬治城大學阿拉伯語和伊斯蘭文學教授伊爾凡·沙希德認為,將穆罕默德寄出的書信視為偽造品是「毫無道理的」,並以最近的研究證實了寫給希拉克略的書信之歷史性為例。[4]

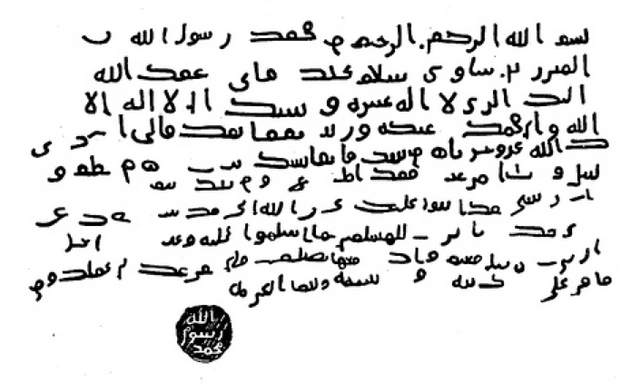

穆罕默德曾透過穆斯林特使迪希亞·卡爾比寫給東羅馬帝國的皇帝希拉克略一封書信,然而沙希德認為希拉克略可能從未收到這封信過。[4]他還指出這封信更多的其他正面次要敘述幾乎沒有可信度可言。根據納迪雅·埃爾·謝赫的說法,阿拉伯歷史學家與編年史家一般都不會懷疑該書信的真實性,因為大多數早期與晚期的資料中都有關於此書信的記載。[46]她還指出不同來源間的表述與措詞都相當接近,不同之處主要在於細節:即設籍該書信的發送時間與確切措辭。[46]伊斯蘭研究學者穆罕默德·哈米杜拉主掌這封寫給希拉克略的書信是真的,並在後來的著作中再現了據稱是該書信的原版。[46][47]

穆斯林歷史學家所記述的內容翻譯大致如下:[46]

奉至仁永仁的真主之名,

由真主的僕人兼使者穆罕默德致函給羅馬帝國首領希拉克略:

遵循引導之路的人們將一路平安!

此後,我會號召你們服從真主的意志。

順真主者,將會平安無事,真主將加倍補償於你;逆真主者,將會遭到眾人的罪責。

然後他會說:「各位有經者們啊,請在你我之間達成一個公平的協議:我們只會崇拜真主,不與其有任何瓜葛,我們不會在真主以外互為主宰。如果他們拒絕,那就說『見證我們這些和平締造者』」。[古蘭經 3:64 ]

印章:阿拉的使者,穆罕默德

根據伊斯蘭教的報導,在拜占庭擊敗波斯人並重新奪回耶魯撒冷後,穆罕默德派出迪希亞·卡爾比[48][49]透過布斯拉政府向凱撒轉交書信。[50][51][48]根據伊斯蘭資料說,在其向希拉克略宣讀了這封書信後,後者被這封書信深深的感動了,並贈送了長袍與錢幣給致函該書信的使者,[52]此外他還將該書信放在他的腿上。[50]隨著,他召見了阿布·蘇富揚,他之前是穆罕默德的對手,但後來簽署了《侯代比亞和約》,此刻正在大敘利亞從事貿易。當希拉克略問蘇富揚關於這位自稱先知的人的時候,後者便對穆罕默德的性格與血統讚不絕口,並概述了伊斯蘭教的一些規定。希拉克略對於穆罕默德的事蹟感到印象深刻,認為其先知之名是正確的。[46][53][54]後來據說希拉克略寫信給羅馬的一位宗教官員,想確認穆罕默德的先知身分是否合法,在收到其回信後,他遂召開東羅馬元老院並道:「如果你們渴望得到救贖與正統之道,讓我等的帝國能夠穩固建立,那麼我們就追隨那位先知吧!」然而元老院最終拒絕了這個提議。[52][55][50]雖然希拉克略最終決定不改變宗教信仰,但那位特使在其祝賀下被送回麥地那。[42]

歷史學家學者皆不認同這個說法,他們認為任何這樣的信使都不會受到東羅馬帝國的接待或承認,而且在伊斯蘭世界以外的地方也沒有任何證據表明希拉克略對伊斯蘭教有任何了解。[56]

該封寫給阿比西尼亞的阿克蘇姆王國國王加入伊斯蘭教的信,是由阿姆爾·本·烏瑪亞·達姆里所寄,但至於該信是在賈法爾·伊本·阿比·塔利卜移居阿比西尼亞時寄出,還是在《侯代比亞和約》簽訂後不久寄出尚不可知。哈米杜拉認為前者的可能性更大一些。[5]該信的內容翻譯大致如下:

奉至仁永仁的真主之名

由真主的僕人兼使者穆罕默德致函給阿比西尼亞首領納賈什:

遵循引導之路的人們將一路平安!

此後,我向你們讚美真主,除真主外,別無他主,他是君王、聖者與,是和平的締造者,是信仰的賜予者,是安全的保障者。我見證了,馬利亞之子耶穌是真主的靈與道,真主將其注入無暇(和)馬利亞的體內,馬利亞因真主的靈與道而懷上了耶穌,如同真主用雙手創造了亞當一樣。我確已召喚你們歸向獨一的真主,不和任何偶像(崇拜)之,並恪守對其之順從。你們跟隨我,並信奉著傳給我的東西,(因為)事實上,我乃真主使者,我確已召喚你們與你們的主人歸向真主,(擁有者)的威嚴與尊貴。是以,我已告知並誠懇的告誡,請接受我誠懇的訓誡。「願遵循正道之人皆可安寧。」[古蘭經 20:47 ]

印章:阿拉的使者,穆罕默德

一些伊斯蘭資料稱,納賈什在看完該信後,回信穆罕默德並接受了伊斯蘭教。根據伊斯蘭傳說,麥地那的穆斯林在納賈什死後為其做缺席葬禮祈禱。[57]此外可能還有一封信是給其繼任者的。[5]

學者們對於穆罕默德寫給埃及的穆卡奇斯之書信的真實性一直感到懷疑。一些諸如西奧多·諾爾德克的學者認為目前保存的副本是偽造的,奧赫恩伯格等學者則認為有關穆卡奇斯的整個敘述「毫無價值可言」。[59]相反地,穆斯林歷史學家普遍肯定了該書信的真實信。根據伊斯蘭傳說,該封信(由哈提卜·伊本·阿比·巴爾塔赫寄出)的內容翻譯如下:

奉至仁永仁的真主之名

由真主的僕人兼使者穆罕默德致函給埃及首領穆卡奇斯:

遵循引導之路的人們將一路平安!

此後,我將召喚你們服從(真主「即伊斯蘭教」)。順者(即信奉伊斯蘭教)將保你們安枕無憂(而免於滅亡,因為)真主將加倍補償你們的報酬。逆者將受到埃及人的罪責。

然後他會說:「各位有經者們啊,請在你我之間達成一個公平的協議:我們只會崇拜真主,不與其有任何瓜葛,我們不會在真主以外互為主宰。如果他們拒絕,那就說『我們乃順從於真主的見證者』(即穆斯林)。」[古蘭經 3:64 ]

印章:阿拉的使者,穆罕默德[60]

穆卡奇斯的回應是給穆罕默德禮物,包括兩位叫做瑪麗亞·吉布地亞與西琳的女奴。瑪麗亞之後成為了穆罕默德的妾,[61]有消息稱她後來被赦免並與其結婚了。根據伊斯蘭傳說,穆卡奇斯保存了羊皮紙上的內容並將其存於象牙匣中,然而他並未因此改宗伊斯蘭教。[62]

寫給霍斯勞二世(阿拉伯語:كِسْرٰى,羅馬化:Kisrá)之書信的內容翻譯如下:

奉至仁永仁的真主之名

由真主的僕人兼使者穆罕默德致函給波斯首領霍斯勞:

凡遵循正道,信仰真主及其使者,並見證萬物非主,唯有真主,真主不與任何東西為伍,穆罕默德是真主之僕人與使者的人們將一路平安!

是以,我將召喚你們聽從真主的召喚,(因為)事實上,我是真主派給全人類的使者,「他可以警告任何(精神上)活著的人,(<真主的)言語對異教徒(不信真主之人)是有證據的」。[古蘭經 36:70 ]

所以,你們應當服從(真主),這樣你們就高枕無憂(而免於滅亡)。如果他們拒絕,瑣羅亞斯德教徒的(妄想)罪責江慧真的降臨在其身上。

印章:阿拉的使者,穆罕默德

根據穆斯林傳統,這封信是由阿卜杜·阿拉·伊本·胡達法寄出[註 1][49],他藉由巴林總督將信交給霍斯勞二世。[63]據說霍斯勞二世信後便撕碎了他,[64]並道:「我的臣民中的一個可憐的奴隸竟敢在我的名字上寫下他的名字」,並命令葉門的附庸統治者巴丹·伊本·薩桑派遣兩位英勇的士兵去辨認、抓住這個來自漢志(穆罕默德)的人並帶到他的面前。當阿卜杜拉·伊本·胡達法·薩赫米告訴穆罕默德霍斯勞二世的行為後,穆罕默德說:「願真主(同樣)撕碎他的王國」,而對凱撒的行為則說:「願真主保佑他的王國」。[65][49]

除上述人物外,穆罕默德另有與其他地方的領導人有書信往來。巴林總督穆齊爾·伊本·薩瓦·塔米米為其中的收信人之一,該信透過阿拉·哈德拉米來交給他。根據報導,巴林的一些人因此改宗伊斯蘭教,一些則沒有。[66]一封類似的信也送到了葉麻麥總督豪達·本·阿里,其回信說只有穆罕默德給他一個權力職位,他才會效忠穆罕默德政權,穆罕默德不願意接受這個提議。[66]

穆罕默德寫給哈里斯·伊本·阿比·沙米爾的書信,後者為統治著拜占庭敘利亞(首府為布斯拉,[註 2][67][49]即大馬士革[52][68]),來自希臘化阿拉伯人的加桑王朝(與敘利亞巴勒斯坦的希律王朝相當但更勝一籌)。[來源請求]然而,哈里斯·伊本·阿比·沙米爾對於穆罕默德的書信的反應並不積極,並認為這是一種侮辱。[66]

傑弗與阿卜杜勒是與波斯人共同統治阿曼的阿茲德部落王子,他們為從屬國朱蘭達(波斯字母系統將其拼音成Al Julandā)之子。[69]兩人在公元630年,收到由阿姆魯·本·阿斯寄來的,來自穆罕默德的書信後,和平地改宗伊斯蘭教。[70]阿茲德部落在隨後的伊斯蘭征服大業中發揮了重要的作用:其為五大部落特遣隊之一,並在穆海萊卜的率領下,定居在靠近波斯灣的橋頭堡巴斯拉,並接著參與了對大呼羅珊與河中地區的征服戰爭。[71]

另見

註釋

- "The apostle sent letters with his companions and sent them to the kings inviting them to Islam. He sent Diḥya b. Khalīfa al-Kalbī to Caesar, king of Rūm; ʿAbdullah b. Ḥudhāfa to Chosroes, king of Persia; ʿAmr b. Umayya al-Ḍamrī to the Negus, king of Abyssinia; Ḥāṭib b. Abū Baltaʾa to the Muqauqis, king of Alexandria;...al-ʿAlā' b. al-Ḥaḍramī to al-Mundhir b. Sāwā al-ʿAbdī, king of Baḥrayn; Shujāʿ b. Wahb al-Asdī to al-Ḥārith b. Abū Shimr al-Ghassānī, king of the Roman border." Guillaume, A. The Life of Muhammad.[50] p. 789

註腳

參考來源

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads