热门问题

时间线

聊天

视角

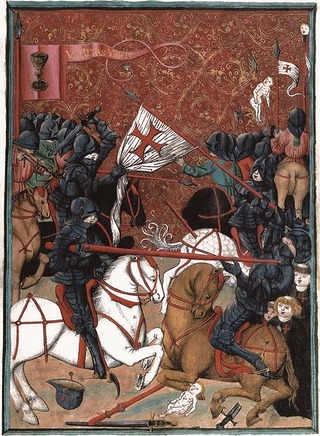

胡斯戰爭

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

胡斯戰爭(德語:Hussitenkriege,捷克語:Husitské války,英語:Hussite Wars),又名波希米亞戰爭、胡斯革命,是一系列在1419年7月30日至1434年5月30日發生於波希米亞王國及其鄰近地區的軍事衝突。戰爭的雙方最初是被1415年在康斯坦茨以異端罪處死的布拉格神學家揚·胡斯的追隨者,以及羅馬人的國王西吉斯蒙德(同時也是匈牙利和波希米亞國王)領導的十字軍部隊和他的天主教盟友。到最後,衝突也蔓延到胡斯派內部,溫和的聖杯派打敗了激進的、帶有千禧年主義和社會革命色彩的塔博爾派。

此條目需要補充更多來源。 (2022年1月7日) |

這場戰爭中爆發的不僅是宗教衝突,也包含民族和社會矛盾:一方面是宗教改革前的胡斯派與教宗領導的天主教會之間的對立,另一方面是在波希米亞境內講德語者與講捷克語者之間的矛盾,以及貧苦的農民與富裕的城市居民和貴族之間的分歧。在戰爭初期到中期,由於在揚·傑式卡和普洛科普的領導以及波希米亞當地的兵器工業支援下,胡斯信徒擊退了教宗馬丁五世號召的五次十字軍進攻。之後,聖杯派與已加冕為皇帝的西吉斯蒙德在巴塞爾會議上達成妥協,並簽署了《巴塞爾妥協書》。根據協定,他們承認西吉斯蒙德為波希米亞國王,而西吉斯蒙德則在很大程度上同意按照胡斯派的主張改革波希米亞教會,包括允許平信徒領受聖餐中的酒杯、沒收教會財產、保障講道自由,以及依照《聖經》懲罰大罪之人。聖杯派的名稱來自他們堅持的「餅酒兼領」。他們由此成為歐洲歷史上第一個在路德宗宗教改革之前近百年,就迫使皇帝和教會與之談判並作出讓步的宗教團體。

Remove ads

歷史背景及起因

除了波希米亞人的民族訴求之外,這場改革運動主要是由教會的道德墮落以及人們對根本革新的渴望所引發的。到14世紀時,教會已經失去了以往的公信力。尤其是聖職買賣、通過教會俸祿積聚財富的行為,以及教會整體的不可信任——這些問題在1378年的天主教會大分裂中暴露無遺,並在1409年的比薩大公會議上進一步加深——都引起了普遍的不滿。[1]「教會的分裂使其聲望與可信度大大受損。想想那兩位教宗互相詛咒的場面,或者維持兩個奢侈教宗宮廷所需的巨額開支,就足以說明問題。」[1]據約瑟夫·瓦爾卡所言,胡斯運動的興起正是教會弊端的結果,其根源在於教宗分裂以及神職人員的道德腐化。[2]

在危機時期,英國哲學家約翰·威克里夫的著作在布拉格大學中廣為流傳。起初,人們主要研讀的是他的哲學著作,隨後才開始關注他在神學和教會政治方面的論文。[3]威克里夫的著作「以《聖經》之名,直接質疑了整個教會等級制度的權威與統治」。[4]對他而言,《聖經》是信仰與思想的根基,一切觀點和論證都必須以此為出發點——這種理念後來成為路德宗宗教改革的核心原則之一,即「唯獨聖經」(sola scriptura)。

威克里夫抨擊了教會的世俗統治——以及隨之而來的世俗財產與財富——認為這些在《聖經》中毫無依據。據此,他主張世俗領主有權剝奪犯罪墮落的教會所占有的財物。威克里夫還宣稱,教宗也可能是被詛咒之人,信徒沒有義務服從他。因此,每個信徒都有責任親自閱讀和理解《聖經》。基於《聖經》,他否定了諸如洗禮和懺悔禮等聖禮,也認為每年舉行的聖餐儀式並沒有聖經依據。[5]他的著作中最受爭議的部分,是他對聖餐禮(聖體聖事)的看法。他認為在聖餐儀式中並不存在所謂「麵餅與葡萄酒實質化為基督的身體與血液」的變化,麵餅與葡萄酒的本質並未轉化,而聖餐只是一種象徵性的、後來附加的儀式——這一觀點是胡斯後來未曾採納的少數意見之一。威克里夫認為由教會所施行的聖禮皆屬多餘,因此他進而質疑教會本身的必要性。他還指出,凡身陷大罪的神職人員都無權要求他人服從。他嚴厲批評教會的物質財富,認為這與教會宣揚的清貧理想背道而馳,並從根本上動搖了教宗的權威。威克里夫認為,教宗的地位是篡奪而來的,因為《聖經》中根本沒有關於教宗制度的根據。在他晚期的著作中,威克里夫甚至越來越多地把教宗與《啟示錄》中所說的魔鬼或敵基督等同起來。[6]

到了世紀之交,揚·胡斯接觸到了這些著作。他不僅閱讀了威克里夫的作品,還對其中的部分段落作出評註,並擴展了某些論點。1403年,所謂的「威克里夫四十五條論綱」首次出現。最初的版本只有24條,由1382年倫敦地震會議上彙編而成。布拉格的學者約翰內斯·許布納在此基礎上又增添了21條,於是形成了45條。這份論綱在此後幾年中,以及在後來的宗教會議上,被用來作為反對胡斯改革運動、尤其是攻擊揚·胡斯本人的依據。[7]

學界如今普遍認為,當時在波希米亞改革運動中出現的各種思潮——威克里夫主義、對捷克民族改革的強調,以及對教會道德敗壞的再度強烈批評[8]——都在揚·胡斯身上匯聚了起來。他成為胡斯主義的核心代表人物,同時也是其悲劇性的化身。胡斯很快便開始將威克里夫的思想付諸實踐。

Remove ads

在波希米亞的一些城市中,講德語的移民曾發揮著重要作用。這些移民及其後代往往構成了城市的上層階級,而捷克人多屬於農村人口。起初,來自西方的移民受到友善的接納,波希米亞的舊貴族也部分認同他們,從講德語地區吸收了騎士文化。然而,這種局面在14世紀末期發生了變化。德意志移民的流入逐漸停滯,而捷克的波希米亞人則開始逐步擺脫依附,確立自我認同。支撐這一過程的核心,是捷克語。它成為凝聚本土居民的紐帶,同時也將他們與德語移民及其後代區分開來。由此,一種捷克民族意識開始逐漸形成。其顯著體現之一,就是宮廷文學——原本主要來自德語地區——開始被翻譯成捷克語。宗教文本的譯作也越來越多。這些翻譯多由捷克神職人員完成,他們被視為民族意識覺醒的先驅者。正如當時所言:「在14世紀的波希米亞,每當社會矛盾出現,人們總能輕易地將其與捷克語與德語使用者之間的語言分歧聯繫起來。」[9]

隨著14世紀初移民流入的停滯,捷克族人口在城市中的比例也逐漸上升。這些人開始將不滿情緒轉向那些在城市行政機構等高位上擔任職務的德意志人。捷克底層與德意志上層之間的對立由此日益固化。與此同時,德意志一方也產生了越來越多的不信任,尤其針對下層捷克貴族——後者憑藉不斷提高的教育水平,越來越多地進入教會體系,擔任神職。這使得波希米亞德意志人感到自己在國家與教會中的主導地位正受到威脅。[10]彼得·希爾施指出,捷克民族意識的增強,主要源於教會職位中德意志人占據優勢所造成的競爭關係。[11]波希米亞國王瓦茨拉夫四世也推動了這種民族訴求。1408年,他首次任命了一個以捷克人為多數成員組成的布拉格市議會。[12]

國王西吉斯蒙德為揚·胡斯前往1414年召開的康斯坦茨大公會議提供了「安全通行保證」(即往返及逗留期間的保護信),並承諾頒發正式的通行文書。胡斯於1414年11月3日提前抵達康斯坦茨,但在同月28日,卻違反約定被拘禁在主教座堂唱詩班長的住所內;從12月6日起,他被轉押到道明會島修道院的半圓形附屬建築中。當西吉斯蒙德於12月24日抵達康斯坦茨時,他對違背通行保護信的行為表示憤怒,但並未採取任何行動營救胡斯。因為他當時更關心的是繼承其兄瓦茨拉夫四世的波希米亞王位,因此更在意修復波希米亞的聲譽,而非保全胡斯本人。

從1415年3月24日起,胡斯被轉移到條件稍好的住所——後來聖史蒂芬學校所在地的赤足塔。隨後,他又被關押在戈特利本城堡的監獄塔中。1415年5月4日,大公會議對威克里夫及其學說作出了死後定罪。6月5日,胡斯被轉押到方濟各會修道院,在那裡度過了他生命的最後幾周。6月5日至8日期間,他在修道院的食堂接受審訊。會議要求他公開收回並放棄自己的教義,但胡斯拒絕了這一要求,始終堅定不移。

1415年7月6日上午,胡斯在康斯坦茨大教堂舉行的大公會議全體會議上,被以其「教會乃由被預定得救者組成的無形團體」這一教義為由,判定為異端,處以火刑。行刑者將他的骨灰撒入萊茵河中。

當西吉斯蒙德出賣胡斯的消息,以及胡斯的戰友布拉格的傑羅姆面臨(並最終遭受)火刑的消息傳到波希米亞和摩拉維亞後,當地貴族於1415年9月2日向大公會議遞交了一份書面抗議書,即著名的《波希米亞人抗議書》(Protestatio Bohemorum),[13]強烈譴責會議的做法。對此,作為波希米亞國王瓦茨拉夫四世的同父異母弟弟,西吉斯蒙德以威脅回擊,發出信件聲稱要徹底消滅所有威克里夫派和胡斯派信徒。然而,這種恐嚇反而使胡斯的追隨者人數大增,以至於瓦茨拉夫四世國王不得不採取強硬手段加以遏制。他尤其加強了此前的政策,更加系統地排斥波希米亞貴族進入國家與教會的要職。

Remove ads

過程

胡斯被處死後,支持胡斯的地方貴族及民眾對教廷激烈抗議,最後教廷對波希米亞發佈「禁行聖事」的處罰禁令。1419年,在神聖羅馬君主(只當選羅馬人民的國王,未就任帝位)兼波希米亞國王瓦茨拉夫四世斡旋下,終於讓禁令解除,然而原本以胡斯信徒為主的布拉格市議會卻遭到解散,還有人被逮捕,代之而起的是以天主教為主的新市議會。胡斯信徒非常憤怒,同年7月30日,部份激進的胡斯信徒在神父揚·柴利夫斯基的率領下走上街頭示威遊行,人潮聚集至新城市政廳前的查理廣場,要求釋放被逮捕的胡斯信徒。隨著遊行群眾情緒的高漲,也益發激起反胡斯派的不滿,突然有人由市政大廳的窗口向胡斯信徒丟擲石塊,立刻引爆了一觸即發的情勢。狂怒的激進份子衝進新市政廳,在群眾的鼓譟煽動下,將市長及市議員共7人自新市政廳拋出窗外向樓下一大群手持長矛的抗議者,七人全部死亡,此即為「第一次布拉格拋窗事件」。據當時的記載,瓦茨拉夫四世在得知這一消息後,受到極大刺激,中風發作。不到三周後的1419年8月16日,這位波希米亞國王便去世了。[14]

胡斯派拒絕承認西吉斯蒙德為國王,因為他當年違背了對揚·胡斯所作的安全通行承諾,被視為殺死胡斯的劊子手。瓦茨拉夫四世死後數日,布拉格的胡斯派民眾以武力占領了教堂和修道院,強行推行「餅酒兼領」的聖餐儀式,或乾脆將這些建築摧毀、焚燒。起義持續了數周之久。

1419年11月,在激進的胡斯派與瓦爾滕貝格的切涅克的僱傭軍為爭奪布拉格小城的戰鬥之後,經過對135名貴族及四座王室城市的放逐,雙方達成了一項臨時和平協議,該協議維持至1420年4月。同時,布拉格新城的法官們將前一年被胡斯派占領的高堡歸還給波希米亞攝政王后巴伐利亞的索菲亞。這一舉動令激進的胡斯派感到失望,他們遂離開布拉格。胡斯派領袖揚·傑式卡及其主要部將,由布倫內克·馮·費爾斯率領,經由塞濟莫沃烏斯季前往比爾森。該城由神父瓦茨拉夫·科蘭達管理,彼時已成為激進胡斯派的重要據點。也正因此,這座胡斯派堡壘成為由西波希米亞貴族領導的天主教聯盟的首要攻擊目標——這促使揚·傑式卡決心保衛此地。1419年12月,比爾森附近爆發戰鬥,王室與天主教聯軍在此首次敗於一支規模不大的胡斯派部隊。

Remove ads

1419年,胡斯黨人推舉貴族揚·傑式卡領導布拉格起義,反對新任的神聖羅馬帝國皇帝及波希米亞國王西吉斯蒙德。戰爭前期傑式卡擔任軍事統帥,於1420年7月率部在布拉格城郊維科山粉碎西吉斯蒙德發動的第一次十字軍征討,此戰稱為維科山戰役。1422年初傑式卡領導胡斯軍,在庫特納霍拉和涅梅茨布羅德交戰中,採用迂迴包圍戰術,再次擊敗第二次十字軍進攻。

1424年10月11日,傑式卡在率軍圍攻普日比斯拉夫時死於瘟疫。普洛科普承繼了他的統帥地位,繼續對抗天主教會以及支持天主教的神聖羅馬帝國。

1430年代初,胡斯黨人分裂為聖杯派和塔博爾派,也稱作溫和派和激進派。經濟和政治上較穩固的聖杯派開始與封建天主教陣營勾結。貧民革命軍成了聖杯派前進道路上的障礙,市民階級和貴族公開背叛人民,其力量已佔三倍優勢。溫和的聖杯派在長期鬥爭中,已掌握了波希米亞經濟,基本實現了他們的主張,他們不能容忍激進的塔博爾派(由普洛科普領導)的繼續發展威脅到自身的利益,就轉而投向敵人來反對塔博爾派。

1432年12月,在巴塞爾宗教會議上,天主教與聖杯派秘密談判,聖杯派的基本要求得到一定的保證後,他們就背叛了塔博爾派。1432年5月,聖杯派在天主教會和皇帝的支持下,在利帕尼與塔博爾派進行了會戰。聖杯派出動了步兵二萬五千人,騎兵數千人,戰車六百輛,而塔博爾派只得步兵一萬,騎兵八百騎和戰車三百六十輛迎敵。聖杯派以優勢兵力佯作強攻,繼而退卻,普洛科普判斷失誤,把敵人偽裝的撤退當作真正的潰逃,就向敵人猛烈地撲去,從而削弱和破壞了大車防禦工事的防守。這時,敵軍騎兵突然攻擊塔博爾軍的側翼,並襲擊了幾乎毫無防禦的營地,塔博爾騎兵將領恰克率領騎兵臨陣脫逃,導致全軍的潰敗,普洛科普等陣亡。

利帕尼之戰標誌著胡斯戰爭的基本結束。塔博爾派的殘部一直堅持到了1437年,在西翁之戰中才被殲滅,塔博爾城則維護了相對的獨立,直到1452年才陷落。

Remove ads

注釋

- 奧雷布派是波希米亞東部的一個胡斯派聯盟。

- 該聯盟為波希米亞北部的胡斯派組織。

- 比爾森聯盟是波希米亞天主教忠誠者的主要力量。

- 波蘭最初支持胡斯派,但當胡斯主義蔓延至波蘭後,波蘭胡斯派在格羅特尼基戰役(1439年)中被擊敗。

- 被胡斯派視為異端並受到迫害。亞當·德羅漢是一位著名的反對揚·傑式卡的亞當派領袖,他和其他人可能在戰爭中倖存下來,然後秘密生活。

Remove ads

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads