热门问题

时间线

聊天

视角

埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯

希臘首相 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

埃萊夫塞里奧斯·基里亞科斯·韋尼澤洛斯(希臘語:Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος,羅馬化:Elefthérios Kyriákou Venizélos,[elefˈθerios cirˈʝaku veniˈzelos];1864年8月23日—1936年3月18日)是希臘現代歷史上最著名的政治家之一,曾七次出任希臘王國首相,共12年之久;他更是20世紀上半最傑出的希臘政治家,但他領導的自由共和派嚴重敵視、鬥爭保王派(他被多數希臘國王敵視),急劇深化了希臘人民與黨派的裂痕。

他是希臘民族解放運動(世稱「偉大理想」)的偉大領袖,也是一位具有超凡魅力的政治家,對希臘人民的內部自由和外部民族的擴張有著卓越的貢獻,被譽為「現代希臘的締造者」;但他的現代化與自由化路線,卻傷害了東正教精神與拜占庭帝國自承的希臘獨立之根本價值,造成希臘政局的動盪、搖擺不定之痛苦和精神撕裂。

Remove ads

早年

1864年韋尼澤洛斯出生於克里特島,早年像許多希臘政治家一樣成為律師。在1897年克里特島革命期間,他十分活躍,努力支持克里特島與希臘王國合併。1897年希土戰爭之後,克里特島取得自治權。他協助起草憲法,並成為該島議會的成員。韋尼澤洛斯積極推動憲法中的統一條款,因而對駐紮該島的最高專員喬治王子深感不滿,開始他長期與王室衝突的對立生涯。[1]

首相與現代化改革

1909年痛恨政治腐敗、經濟衰退的高第軍事政變之後,他成為1910年奪權成功的軍事執政團的首相人選(他被國王喬治一世找來解決危機並修改憲法),因為軍官團視他為清廉且優秀的政治天才。[1]當時政變後在8月的議員普選結果,有近半的議員為自由獨立派的新興人物,於是他被這些獨立派議員推為領袖,組成執政的「自由黨」(自由黨與保王派的鬥爭,造成此後30年中,撕裂希臘人民與政治的國家大分裂),並在10月就任首相(任期為1910-1915),成功讓軍官團的聯盟自動解散。年底12月再次舉行的議會選舉中,他的自由黨在總席位362席中,獲得300席的壓倒性勝利;如此他完全掌握實權以落實改革計畫、政經現代化,以及收復失地的偉大理想。[2]

在首相任期的頭兩年中,他領導了重要的憲政、軍事與社會改革。他進行房地產徵收的土地改革方面;普及義務教育,並規定所有官員都必須接受公開審查,避免營私舞弊、提升了官員的清廉度。在社會改革方面,他訂立婦女及兒童的最低工資保障其權益,讓工會合法化、取締違法的「公司」工會。雖然中上階層逃稅問題相當嚴重,但他創新一項所得稅制,讓原來加諸在貧民身上的間接稅被取消,提升了下層人民的利益,因此受到普遍好評。他的改革不但得到廣泛支持,更鞏固其選戰基礎和高昂的民意支持度。這些經濟上的溫和改革有效地緩和了社會主義及農民運動的威脅。同時,他親自擔任海陸軍總司令,以實現其整頓軍隊的承諾。特別是爭取到法國陸軍和英國海軍的援助之後(憑藉他的外交才幹),他大大提升了軍隊訓練的水準,並擺脫以往重度軍備支出造成的財政赤字,讓國家財政首度出現盈餘。[1]

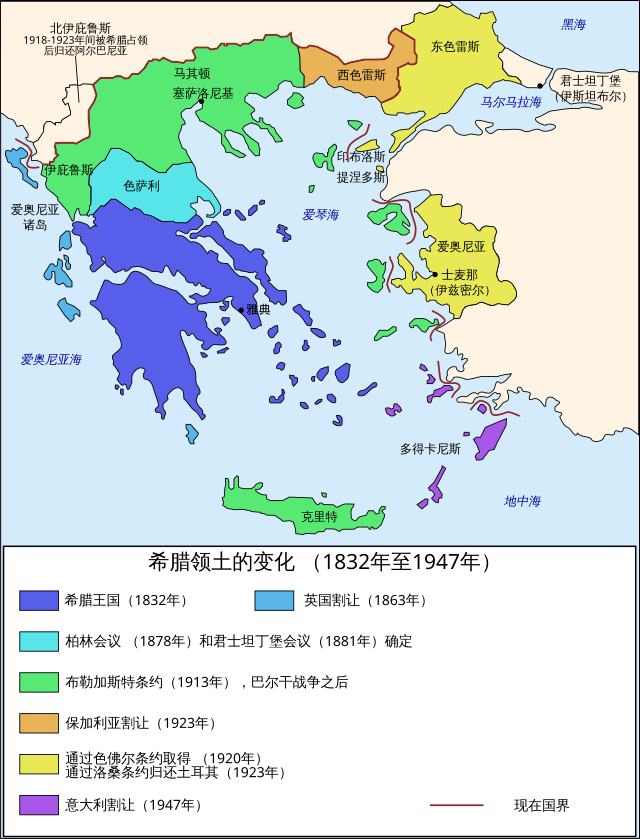

Remove ads

偉大理想與參加一戰的爭議

對外擴張的偉大理想方面,他使希臘與塞爾維亞、保加利亞王國與蒙特內哥羅王國等巴爾幹鄰國結盟。希臘因此在1912巴爾幹戰爭之後,獲得了馬其頓南部,賽普勒斯南部,克里特島和愛琴海的諸島嶼,希臘的領土人口因此倍增,譬如領土增加70%、人口從280萬增加到480萬人。(但增加的人口近半數並非希臘人,乃是土耳其人、斯拉夫人、瓦拉幾人、塞法迪猶太人,這反而增加了後來反韋尼派的力量)[1]

當1914年第一次世界大戰爆發後,他積極支持英-法-俄協約國,這樣的策略和希臘國王爆發嚴重衝突,當時的康斯坦丁一世國王力主維持中立(因國王是德國皇帝的妹婿)。雙方爭論的焦點在於:韋尼澤洛斯希望追求「偉大理想」的實現,而國王則認為應該「建立雖小但是有名譽的國家希臘」,應先鞏固新獲得的領土,之後再追求收復失地。兩方因此展開了激烈的爭執。由於國王拒絕執行他的外交政策,韋尼澤洛斯遂在1915年底辭職。[1]

之後,他在1916年9月離開雅典,與海軍總司令保羅·孔杜里奧提斯(Παύλος Κουντουριώτης)在克里特成立反王室的臨時政府。10月,韋尼澤洛斯北上塞薩洛尼基(在希臘北部)擴大其領地。他的臨時政府控制了希臘北部、克里特和愛琴海諸島。韋尼澤洛斯的支持者紛紛在塞薩洛尼基匯合。俄羅斯與義大利反對這個政府;而交好韋尼澤洛斯的英法則擔心引起希臘內戰,沒有承認臨時政府;但希臘已陷入大分裂和撕裂狀態,史稱「國家大分裂」,發展到12月,雅典爆發了反韋尼澤洛斯的示威運動,正、反支持者徹底撕裂希臘,並且實質上延續了20年。1916年底德國、奧地利和保加利亞聯合摧毀了塞爾維亞,兵鋒直指馬其頓,英法慌忙派兵來救他,並順勢在12月19日承認了他的臨時政府;法國海軍則封鎖了雅典的希臘政府,不讓雅典的親德勢力有機會擴展並連繫德國。當時協約國雖然承認了一個希臘、兩個政府,但實質上偏向韋尼的臨時政府。

Remove ads

1917年6月10日,他和英法共同壓迫康斯坦丁一世遜位。康斯坦丁一世同意遜位,並讓長子喬治王儲離開希臘,因為喬治王儲曾在德國參軍,協約國不同意由他繼承王位。於是康斯坦丁一世於6月11日正式退位,由次子亞歷山大繼承王位。[1]韋尼澤洛斯又回到雅典擔任首相(任期1917~1920年,希臘雖統一但裂痕已深),並和新國王亞歷山大一世聯合對德宣戰,這些成功暫時停止了分裂問題,全國專心對土戰爭。

1918年一戰結束後,他代表希臘參加了巴黎和會,以圓融的外交才智,締造了許多外交勝利。他在列強的同意下,於1919年5月派希臘軍佔領了士麥拿及周邊領土。這些擴張在1920年的《色佛爾條約》中,列強承認希臘對新領土的主權,包含如:色雷斯(前屬保加利亞及土耳其)大部及愛琴海諸島(包括應布羅斯島及特內多斯島)均歸希臘,位於伊奧尼亞的士麥拿則成為希臘的國際聯盟託管地[3]。亞歷山大的王國領土面積增長了近三分之一。韋尼澤洛斯繼續參加冗長的和會,同鄂圖曼帝國和保加利亞進行談判。1920年8月韋尼澤洛斯返回希臘,亞歷山大授其桂冠以表彰其對泛希臘主義事業做出的貢獻;[4]他在街上受到群眾英雄般的歡迎,推崇他締造了「橫跨兩大洲與五大海的偉大希臘」。[5]但是國家大分裂的問題反而因軍事勝利而惡化,兩方的激進和狂熱分子造成更深刻的尖銳對立,譬如1920年8月,韋尼澤洛斯在巴黎回旅館的路上被兩名希臘保王派士兵企圖暗殺,幸好他命大而躲過一劫,但希臘執政黨(韋尼派)為了報復領袖受刺而進行大逮捕及暗殺反對派元老。[6]

Remove ads

希臘雖在巴黎和會中已經獲得大量領土,其人民仍舊希望達成「偉大理想」,奪取君士坦丁堡及鄂圖曼帝國屬小亞細亞。希臘以此為由對安那托利亞發動入侵,計劃奪取安卡拉,擊潰由穆斯塔法·凱末爾領導的土耳其抵抗運動[7],1919年至1922年希土戰爭就此打響。亞歷山大在位時期希臘屢戰屢勝,但凱末爾革命軍最終於1922年取得勝利[注 1]。

在1922年希臘軍大敗之前,因為1912-1920年長期的戰爭苦難、人民不滿執政官員的蠻橫無理,以及1920年10月王位繼承問題(因君士坦丁早逝而引發憲政危機),導致了韋尼澤洛斯政權在1920年11月的選舉以些微差距落敗,保王派勢力大勝而康斯坦丁一世在一場公民投票中重獲王位(由保王黨舞弊操縱的惡質選舉)。他因此展開自我流放的生活。[1]希臘軍(保王派領導)在1922年敗於小亞細亞後,他代表希臘出席洛桑和會,盡力保護希臘在「偉大理想」擴張中所取得的成果,但1923年希臘土耳其人口互換終究使偉大理想徹底破滅,隨後帶來的經濟災難也持續消耗他的民意基礎,讓他的死忠分子由原來起碼一半的選民數量,持續下滑到三分之一強,代表他逐漸失去民意強人的巔峰地位。

Remove ads

共和國總理到客死異鄉

1924年1月24日,韋尼澤洛斯第四次就任希臘首相,他雖然不支持共和制,仍建議用公投決定君主制的去留(他是個溫和的君主立憲制支持者,雖與王室多次衝突,但仍希望希臘保留君主制,而他的支持者多數傾向共和主義,因此他的激進支持者和他發生衝突)。由於激進的共和派要求立即宣布共和,韋尼澤洛斯於2月辭職,接替他作為首相的皆是激進的共和派。3月25日,希臘議會通過成立共和國的決議案,並在4月13日的公投中得到確認,希臘再度成為共和國。

他在1928年重返政壇並出任共和國總理,恢復與鄰國(特別是與土耳其和解)的正常關係,其亮眼的外交成就給希臘帶來國防安定;他為了營造更好的希土合作關係,甚至在1930年拜訪土耳其之後,於1934年提名凱末爾參選諾貝爾和平獎,不過沒有成功。他在1929年為了政局安定,推出許多壓制公民自由、鎮壓工會人士及左派分子的法案,原因是1923年希臘土耳其人口互換惡化了下層階級的生活條件,造成治安下降與抗議事件頻傳。雖然他努力想要將希臘從戰後的災難與困難中挽救提升,但其內閣卻在1933年因經濟大恐慌的衝擊中倒台(他對1929年後經濟蕭條與出口大衰一籌莫展),大失民心的他也在1932年大選中失勢。此時他再度遭到多次的暗殺攻擊,譬如座車底盤遭槍手射得千瘡百孔、一位保鑣被射死,他的妻子海倫娜中彈受傷。[1]

他曾在1933年3月發動一次流產的韋尼澤洛斯黨人政變,失敗後宣布退休。1935年他又發動另一次失敗的政變,導致他流亡法國,1936年3月18日因中風而死於巴黎。在他死前,他還呼籲其支持者與剛被迎接回國的喬治國王合作(1935年希臘公投決定,重新回到君主立憲制),讓希臘回到較穩定的君主立憲制。[1]

他的遺體由希臘軍艦運回,而為了避免引起反對派的騷亂,遺體不經過雅典而直接運回故鄉克里特島下葬,其葬禮盛大宏壯,群眾大量出席,以表達對他的悼念。

Remove ads

注釋

引用資料

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads