热门问题

时间线

聊天

视角

艾諾拉·蓋號轟炸機

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

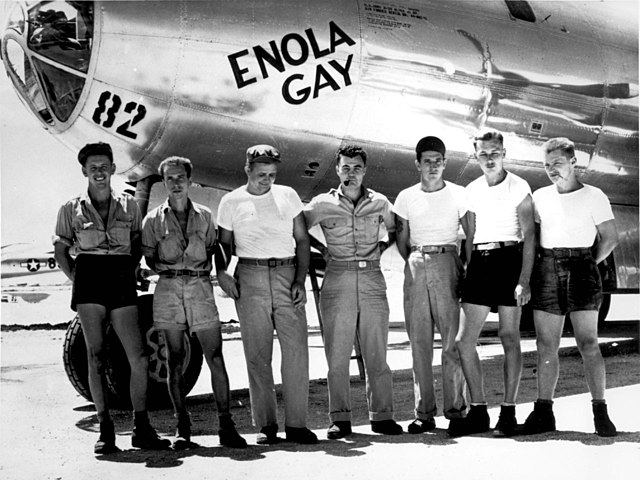

艾諾拉·蓋(英語:Enola Gay、/əˈnoʊlə/)是一架隸屬於美國陸軍航空隊第509混合飛行大隊的B-29超級堡壘轟炸機。該機名源自機長保羅·蒂貝茨的母親伊諾拉·蓋伊·蒂貝茲之名。1945年8月6日,在第二次世界大戰的最後階段,「艾諾拉·蓋」成為廣島與長崎原子彈爆炸中首架投下原子彈的飛機。當天,它將代號「小男孩」的原子彈投向日本廣島市[1],摧毀了該市約四分之三的區域。[2]隨後,「艾諾拉·蓋」亦參與了第二次核攻擊行動,擔任小倉市主要目標的天氣偵察機,但因雲層和煙霧影響,改為轟炸次要目標長崎市。

戰爭結束後,「艾諾拉·蓋」返回美國,並在新墨西哥州的羅斯威爾陸軍航空基地繼續執行任務。1946年5月,它被派往瓜加林環礁以支援太平洋地區的十字路口行動核試驗,但並未被選中在比基尼環礁投下測試用原子彈。同年稍後,該機移交給史密森尼學會保存,並被長期停放於各空軍基地,暴露於惡劣天候及尋寶獵人之下。直到1961年,才被拆解並轉移至馬里蘭州蘇特蘭的史密森尼設施內進行保存。

1980年代,退伍軍人團體呼籲史密森尼學會將該機公開展出,但因是否應提供完整歷史背景而引發激烈爭論。1995年,為紀念原子彈轟炸50週年,該機的駕駛艙與機鼻部分在美國國家航空航天博物館國家廣場展出,但爭議持續不斷。自2003年起,經完整修復的「艾諾拉·蓋」全機展示於史蒂文·烏德沃爾哈齊中心。該機組最後一位倖存成員西奧多·范柯克於2014年7月28日去世,享耆壽93歲。[3]

Remove ads

歷史

「艾諾拉·蓋」(型號 B-29-45-MO,[N 1] 序列號 44-86292,美國陸軍航空隊部隊識別標誌「Victor」號碼 82)由格倫·L·馬丁公司(後併入洛克希德·馬丁公司)於位於內布拉斯加州貝爾維尤的格倫·L·馬丁轟炸機工廠建造,該工廠設於現今的奧福特空軍基地(當時為 Offutt Field)。這架轟炸機是首批十五架按照「銀盤計畫」規格建造的波音B-29超級堡壘轟炸機之一,該規格在第二次世界大戰期間及戰後共生產65架,使其具備作為核武「武器投擲」飛機的主要能力。這些改裝包括裝設經過大幅改良的彈艙(帶有氣動艙門及英式炸彈掛載與釋放系統)、可逆螺距螺旋槳以增加降落時的制動力、改進的燃油噴射引擎與更佳的冷卻系統[5][6],並拆除了防護裝甲與機槍炮塔。[7] 「艾諾拉·蓋」於1945年5月9日仍在裝配線上時,被第509混合飛行大隊的指揮官保羅·蒂貝茨親自選定。該機於1945年5月18日正式被美國陸軍航空隊(USAAF)接收,並分配給第393重型轟炸中隊(隸屬509混合大隊)。B-9 機組由羅伯特·A·劉易斯上尉指揮,他們接收此機後,於6月14日將飛機從奧馬哈飛往509混合大隊的基地猶他州溫多弗陸軍航空基地。[8]

十三天後,該機從溫多弗起飛前往關島,在當地進行了彈艙改裝,並於7月6日飛抵天寧島北機場。最初該機被分配了 Victor(中隊識別號碼)12號,但在8月1日出於安全考量,改掛第六作戰大隊的XXI轟炸司令部「圓R」尾部標誌,並將 Victor 號碼改為82,以避免與實際隸屬第六轟炸大隊的飛機混淆。[8] 在7月期間,該機共執行八次訓練或演練飛行,並於7月24日及26日執行兩次任務,向神戶市及名古屋市的工業目標投擲南瓜炸彈。7月31日,「艾諾拉·蓋」被用於正式行動的彩排飛行。[9]

部分組裝完成的小男孩 炮式裂變武器 L-11,重10,000磅(4,500公斤),被裝在一個41乘47乘138-英寸(100乘120乘350-公分)的木箱中,固定於印第安納波利斯號重巡洋艦的甲板上。不同於後來分三架飛機(於7月28日及29日抵達天寧島)運送的六塊鈾-235靶材圓盤,已安裝九個鈾-235環的完整彈頭被裝於一個重300磅(140公斤)的鉛襯鋼製容器中,該容器以鎖具固定在焊接於艦長查爾斯·B·麥克維三世上校寢艙甲板的支架上。[N 2] L-11與彈頭均於1945年7月26日被送抵天寧島。[11]

Remove ads

总结

视角

1945年8月5日,在首次原子彈任務準備期間,保羅·蒂貝茨親自接管了飛機指揮權,並以其母親伊諾拉·蓋·蒂貝茲的名字為飛機命名。這個名字來自一位小說女主角,1886年由瑪麗·楊·雷登博創作的《Enola; or Her Fatal Mistake》是當時唯一使用「Enola」一名的文學作品。[N 3] 當回憶起為飛機取名的過程時,蒂貝茲表示:

……當時我的心思轉向我那勇敢的紅髮母親。從小到大,她的平靜與信念一直是我力量的來源,尤其是在我決定放棄醫療事業而投身軍事飛行員時,那段掙扎的心路歷程。當父親認為我瘋了,她卻站在我這邊,說:「孩子,我知道你一定會沒事的。」[13]

在8月6日任務前夕的凌晨,蒂貝茲請一名年輕的美國陸軍航空隊維修兵尼爾森·米勒(Private Nelson Miller)在駕駛艙窗下方刷上這個名字。[14][15][8]。原訂機長羅伯特·路易斯對於被蒂貝茲取代執行此重要任務頗感不滿,8月6日早晨抵達機場時,看到機鼻已繪上標誌性塗裝,情緒激動。[16]

8月6日,廣島市成為首次核轟炸的主要目標,而小倉市和長崎市則被列為備用目標。「艾諾拉·蓋」由蒂貝茲駕駛,從北方機場(天寧島)起飛,距日本約六小時飛行。同行還有兩架B-29轟炸機:大藝術家號轟炸機負責搭載儀器設備,以及後來被稱為「必要之惡號轟炸機」的飛機,由喬治·馬夸特上尉(Captain George Marquardt)指揮,擔任影像拍攝任務。曼哈頓計畫負責人萊斯利·R·格羅夫斯少將希望將這一事件永久記錄,因此起飛時以探照燈照明。起飛期間,蒂貝茲甚至探出窗外指揮地面人員讓開,並向攝影師揮手致意。[17]

離開天寧島後,三架飛機於硫磺島集結,並在約2,440公尺(8,010英尺)高度編隊飛行,接著朝日本航線前進。飛機以約9,855公尺(32,333英尺)高度抵達目標上空,當時天氣晴朗,能見度良好。來自阿耳伯塔計劃的海軍上校威廉·斯特林·帕森斯擔任此次任務指揮官,他在飛行途中解除原子彈保險以降低起飛風險,其助手少尉莫里斯·R·傑普森則於抵達目標前約30分鐘取下安全裝置。[18]

廣島時間上午08時15分,「小男孩」原子彈如期釋放,從約31,060英尺(9,470公尺)高度自由落體,於約1,968英尺(600公尺)引爆,落地過程約53秒。[19]「艾諾拉·蓋」在感受到爆炸衝擊波前,已飛離約11.5 mi(18.5 km)。[20]雖然受到震波影響,「艾諾拉·蓋」及「大藝術家號」均未受損。[21]

爆炸威力約等同於15千公噸黃色炸藥(63兆焦耳)。[22]這枚採用炮式核彈設計的鈾-235原子彈效率極低,僅約1.7%的裂變材料產生反應。[23]爆炸毀滅半徑約one英里(1.6公里),引發約4.4平方英里(11平方公里)的火災。[24]美方估計有約4.7平方英里(12平方公里)區域被毀。日本官方則評估約69%建築全毀,另6至7%受損。[25]約有7萬至8萬人(約占當時人口30%)當場喪生或因火災死亡,[26]另有約7萬人受傷。[27]罹難者中約有2萬為士兵,另約2萬為韓國籍勞工。[28]

「艾諾拉·蓋」於當日下午2時58分安全降落天寧島基地,結束約12小時13分鐘的任務,受到基地人員熱烈歡迎。「大藝術家號」和「必要之惡號」亦隨後陸續返航。數百名記者和攝影師在基地聚集,見證這歷史性時刻。蒂貝茲率先下機,並當場獲頒傑出服役十字勳章。[21]

繼廣島任務之後,第二次原子彈攻擊緊接而來。原定於8月11日執行,但因預報惡劣天氣,提前兩天至8月9日。這次由查爾斯·W·斯威尼少校駕駛的B-29博克斯卡號轟炸機攜帶代號「胖子原子彈」的核彈。[29]「艾諾拉·蓋」由喬治·馬夸特上尉(Captain George Marquardt)指揮的B-10組執行,負責對首要目標小倉市進行天氣偵察。[30]「艾諾拉·蓋」報告小倉天氣晴朗,[31],但當「博克斯卡號」抵達時,城市已被前一天224架B-29對八幡市常規轟炸引起的濃煙掩蓋。三次嘗試進攻未果後,「博克斯卡號」改攻備用目標長崎市,並成功投下炸彈。與廣島任務相比,長崎任務在戰術執行上被評為較為失誤,但仍達成任務目標。飛行組員在執行過程中遇到多項困難,且在返航時燃料極為匱乏,最終在沖繩的讀谷輔助飛行場緊急降落。[32][33]

Remove ads

機組人員

- 廣島任務

「艾諾拉·蓋」於1945年8月6日的機組共有12人。[34][35]機組人員如下:[36]

- 保羅·蒂貝茨,上校 — 飛行員與機長 (1915–2007)

- 羅伯特·路易斯,上尉 — 副駕駛;「艾諾拉·蓋」的定期機長* (1917–1983)

- 湯瑪斯·費里比,少校 — 投彈手 (1918–2000)

- 西奧多·范柯克,上尉 — 導航員 (1921–2014)

- 威廉·S·帕森斯,上尉 (美海軍) — 武器專家與任務指揮官 (1901–1953)

- 雅各布·貝瑟,中尉 — 雷達電子對抗(唯一參與兩次原子彈任務的人) (1921–1992)

- 莫里斯·傑普森,少尉 — 助理武器專家 (1922–2010)

- 羅伯特·卡隆,中士 — 尾部砲手* (1919–1995)

- 懷亞特·杜曾伯里(Wyatt E. Duzenbury),中士 — 飛行工程師*

- 喬·斯蒂博里克,中士 — 雷達操作員*

- 羅伯特·舒馬德(Robert H. Shumard),中士 — 助理飛行工程師*

- 理察·尼爾森(Richard H. Nelson),一等兵 — 超高頻無線電操作員*

標星號者為「艾諾拉·蓋」常駐機組員。 關於任務指揮官帕森斯,有評語指出:「在將這顆炸彈從實驗室轉化為可用於戰鬥的武器方面,沒有誰比帕森斯上尉更具天才與責任心。」[37]

- 長崎任務

長崎任務時,「艾諾拉·蓋」由B-10組執飛,該組平時負責飛行的飛機為Up An' Atom:

- 喬治·W·馬夸特上尉(Captain George W. Marquardt) – 飛機指揮官

- 詹姆斯·M·安德森中尉(Second Lieutenant James M. Anderson) – 副駕駛

- 拉塞爾·加肯巴赫中尉(Second Lieutenant Russell Gackenbach) – 導航員

- 詹姆斯·W·斯特拉德威克上尉(Captain James W. Strudwick) – 轟炸手

- 詹姆斯·R·科利斯技術中士(Technical Sergeant James R. Corliss) – 飛行工程師

- 沃倫·L·科布爾中士(Sergeant Warren L. Coble) – 無線電操作員

- 約瑟夫·M·迪朱利奧中士(Sergeant Joseph M. DiJulio) – 雷達操作員

- 梅爾文·H·比爾曼中士(Sergeant Melvin H. Bierman) – 尾部砲手

- 安東尼·D·卡普亞中士(Sergeant Anthony D. Capua Jr.) – 助理工程師/掃描員

資料來源:Campbell,2005年,第134、191–192頁。

Remove ads

後續歷史

1945年11月6日,路易斯駕駛「艾諾拉·蓋」飛回美國,於11月8日抵達第509轟炸大隊的新基地羅斯威爾陸軍空軍基地(新墨西哥州)。1946年4月29日,「艾諾拉·蓋」離開羅斯威爾,參與太平洋的十字路口行動核武測試,於5月1日飛抵夸賈林環礁。該機未被選中執行在比基尼環礁的核試驗投放任務,於7月1日(試驗當日)離開夸賈林,翌日抵達加州特拉維斯空軍基地。[38]

決定保留「艾諾拉·蓋」,1946年7月24日,該機被飛往戴維斯-蒙森空軍基地(亞利桑那州圖森市)準備儲存。1946年8月30日,飛機所有權轉交予史密森尼學會,並從美國陸軍航空隊(USAAF)帳冊中除名。[38] 1946年至1961年間,「艾諾拉·蓋」多次被暫時存放於不同地點。1946年9月1日至1949年7月3日存放於戴維斯-蒙森空軍基地,期間由提貝茨親自駕機將其飛往伊利諾州奧查德機場(帕克里奇),由史密森尼學會接收。1952年1月12日移至派奧特空軍基地(德州),1953年12月2日再轉移至馬里蘭州安德魯斯空軍基地,原因為史密森尼缺乏適合的儲藏空間。[39][40]

當時希望空軍能夠保護飛機,但由於缺乏機棚,飛機被迫停放於偏遠空地,直接暴露於風雨中。尋寶獵人闖入盜取零件,昆蟲與鳥類也侵入機內。史密森尼的保羅·E·加伯對「艾諾拉·蓋」的狀況感到憂心,[40]1960年8月10日,史密森尼人員開始拆解飛機。拆卸部件於1961年7月21日運抵位於馬里蘭州休特蘭的儲藏設施。[39]

「艾諾拉·蓋」於蘇特蘭儲存多年。至1980年代初,第509轟炸大隊退役的兩位老兵唐·雷爾(Don Rehl)與前導航員弗蘭克·B·斯圖爾特(Frank B. Stewart)發起運動,呼籲復原飛機並公開展出,並邀請提貝茨與參議員巴瑞·戈德華特加入支持。1983年,曾任-52轟炸機飛行員的國家航空航天博物館館長沃爾特·J·博恩(Walter J. Boyne)將「艾諾拉·蓋」復原列為優先計劃。[40]回憶起這架飛機,提貝茨說:「那是一次悲傷的重逢。我的美好回憶——不是投彈那一刻——而是無數次駕駛這架飛機……我曾極盡全力駕駛它,它從未讓我失望……它可能是任何飛行員駕過的最美麗的機械。」[40]

Remove ads

修復

1984年12月5日,轟炸機開始在位於馬里蘭州蘇特蘭-銀丘的保護與修復設施進行修復。原先用於投彈任務的螺旋槳後來運送至德州農工大學,其中一支被裁剪至12.5英尺長,用於該校的Oran W. Nicks低速風洞。這種輕量鋁製可變螺距螺旋槳由1250 kVA電動機驅動,最高風速可達200英里/小時。兩具引擎在加伯中心重建,另外兩具則在聖地牙哥航空太空博物館修復。部分零件與儀器曾被拆除且找不到,後續找到或仿製替代品,並標記清楚以便日後管理者區分原件與更換件。[41]

「艾諾拉·蓋」在史密森學會計畫於1995年公開展示其機身以紀念廣島市原子彈爆炸50周年時,引發重大爭議。展覽名為《十字路口:第二次世界大戰結束、原子彈與冷戰》,由國家航空太空博物館策劃,核心即是修復完成的「艾諾拉·蓋」。[42]反對者,尤其是美國退伍軍人團體與空軍協會,批評展覽過於強調原子彈造成的日本死傷,忽略投彈動機及原子彈結束戰爭的角色。[43]此爭議將多項歷史、學術及政治問題帶入公眾視野。嘗試修訂展覽以求平衡各方意見無果,展覽於1995年1月30日取消。國家航空太空博物館館長馬丁·O·哈維特因此辭職。[44]哈維特後來回顧:

這場爭議不僅僅是關於原子彈本身。更準確地說,這場爭議有時象徵著一場「文化戰爭」,許多美國人將美國力量的表面衰退、國內經濟困難、全球貿易威脅(尤其是日本的成功)、國內工作流失,甚至美國性別角色和家庭結構的變化等問題混為一談。對許多美國人來說,負責這場爭議劇本的人就是那些正在改變美國的人。原子彈代表了第二次世界大戰的結束,象徵了美國權力的巔峰,應該被慶祝。它被視為美國「正義之戰」的重要象徵,一場在美國團結時為崇高目的而戰的戰爭。在這種情感框架下,任何質疑使用原子彈的人都被視為美國的敵人。[45]

展示機頭於1995年6月28日公開展出。7月2日,三人因在機身潑灑灰燼與人血遭逮捕,此前曾有人用紅漆潑灑展廳地毯。[46] 展覽於1998年5月18日閉幕,機身返回加伯設施進行最終修復。[47]

Remove ads

总结

视角

「艾諾拉·蓋」的修復工程始於1984年,總共耗費約30萬工時。雖然飛機機身在1995年至1998年間已展出,但其他未修復部件的工作仍持續進行。2003年3月至6月間,飛機被拆解運送至位於維吉尼亞州尚蒂伊的國家航空太空博物館附屬館——史蒂文·F·烏德瓦爾-哈茲中心,機身與機翼於2003年4月10日首次重聚(自1960年後首次),並於同年8月8日完成組裝。該機自2003年12月15日博物館附館開幕起即在此展出。[47]因先前展覽爭議,展覽標示僅提供與館內其他飛機相同的簡要技術資料,未涉及爭議性歷史內容,內容如下:

波音B-29超級堡壘轟炸機是第二次世界大戰中最先進的螺旋槳驅動轟炸機,也是首架將機組人員置於加壓艙內的轟炸機。雖然設計時主要針對歐洲戰場,但B-29在地球另一端的太平洋戰場找到了它的定位。B-29投放了多種空中武器:常規炸彈、燃燒彈、水雷以及兩顆核武器。1945年8月6日,由馬丁公司製造的這架B-29-45-MO在日本廣島投下首枚實戰使用的原子彈。三天後,博克斯卡號轟炸機在長崎投下第二顆原子彈。當天「艾諾拉·蓋」作為先行氣象偵察機執行任務。第三架B-29,即大藝術家號轟炸機,則在兩次任務中皆擔任觀測機。

- 翼展:43公尺(141英尺1英寸)

- 長度:30.2米(99英尺)

- 高度:9公尺(29英尺6英寸)

- 空重:32,580公斤(71,830磅)

- 最大起飛重量:63,504公斤(140,002磅)

- 最高速度:546 km/h(339 mph)

- 引擎:4具萊特 R-3350-57 旋風式渦輪增壓星形發動機,2200馬力

- 機組人員:12人(廣島任務)

- 武裝:兩挺0.50口徑機槍

- 投擲武器:小男孩原子彈

- 製造商:馬丁公司,內布拉斯加州奧馬哈,1945年

A19500100000[48]

「艾諾拉·蓋」在展出時未提及第二次世界大戰、冷戰或核武器的發展與部署歷史背景,引發爭議。一個自稱全國核歷史與政策討論委員(Committee for a National Discussion of Nuclear History and Current Policy)的團體發起請願,批評該展示將「艾諾拉·蓋」視為純技術成就,形容這種做法是「對受害者的異常冷漠,對美國公民間關於此行為適當性的深刻分歧的忽視,以及對世界大多數人民感受的漠視」。[49]此請願獲得多位知名人士簽名,包括歷史學家加爾·阿爾佩羅維茨、社會評論家諾姆·杭士基、吹哨者丹尼爾·艾爾斯伯格、物理學家約瑟夫·羅特布拉特、作家庫爾特·馮內古特、製片人諾曼·利爾、演員馬田·辛和導演奧利華·史東。[49][50]

2025年1月,時任總統唐納·川普簽署《14151號行政命令/第14173號行政命令》)要求聯邦政府機關停止所有含DEI宣傳或內容,並進行全面審查與刪除。其中「艾諾拉·蓋」的圖片或文章在資料庫中被標記待刪,疑因名稱內含「Gay」一詞,而被系統誤解為屬於LGBTQ+ DEI內容。[51]空軍一位發言人表示,該機構的圖片是透過關鍵字掃描被標記,但後續確認「艾諾拉·蓋」內容仍保留在網站上,未正式移除。[52][53][54]

同年配合展覽更新,博物館在「艾諾拉·蓋號新介紹欄旁增展示投下原子彈後廣島及長崎的照片。[55]

參考文獻

外部鏈接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads