热门问题

时间线

聊天

视角

近期氣候變化的歸因

导致近期全球变暖及地球相关气候变化的机制及原因 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

科學家們努力尋找以及確定地球近期天氣變化的歸因(英語:Attribution of recent climate change),發現導致變化的主要驅動因素是人類活動產生的溫室氣體水平升高,加上自然力量讓變率增強。人類在2010-2019年間造成的地表溫度,比1850-1900年的水平大約高出0.8至1.3°C之間,最佳的估計平均值為1.07°C。那段時間經各式溫室氣體導致的溫度升高在1.0至2.0°C之間,由其他人類因素(主要是氣膠)導致的冷卻在0.0至0.8°C之間,自然因素導致的溫度變化在-0.1至+0.1°C之間,而氣候本身變率導致的溫度變化在-0.2至+0.2°C之間。[4]

此條目翻譯自英語維基百科,需要相關領域的編者協助校對翻譯。 |

根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)在2021年發佈的報告,「自第一次工業革命時代以來,人類造成的影響已讓大氣、海洋和陸地變暖,此點無庸置疑。」[5]:3對歸因的研究集中在經由儀器測量地表溫度而得的數據,尤其是在最近50年的期間。這段時期的人類活動增長是有史以來最快,而又能收集到對流層的溫度資料。[6]導致全球變暖的主要人類活動是:[7]

- 大氣中溫室氣體濃度增加,產生變暖效應

- 全球地表發生變化(例如森林砍伐),產生變暖效應

- 大氣中的氣膠濃度增加,有降溫效果

除人類活動之外,有些自然機制也會導致氣候變化,例如氣候振盪、太陽活動(太陽輻射和太陽週期),以及火山活動。

有多方證據支持將近期的氣候變化歸因由人類活動所導致:[8]

- 依據物理學原理:具有變暖特性的溫室氣體濃度增加。

- 對過去氣候變化的歷史估算顯示,近期全球地表溫度的變化並不尋常。

- 除非把人類溫室氣體排放列入考慮,否則電腦氣候模型無法把觀測而得的暖化現象複製出來。

- 僅靠自然力量(例如太陽和火山活動)無法對檢測到的變暖提出解釋。

IPCC把近期全球變暖歸因於人類活動,所反映的是科學界的觀點,[9][10][11]也獲得全球196個科學組織的支持。 [12](另見關於氣候變化的科學共識。)

Remove ads

背景

影響地球氣候的因素可分解為外力強迫(參見氣候系統#External climate forcing}})、反饋(參見氣候變化#Climate change feedback)和內部變率(參見氣候變率與變化#內部變率)。[10]:7所謂強迫是從外部強加於氣候系統的影響。外部強迫包括自然現象,例如火山爆發和太陽輸出能量的變化。[14]人類活動也可造成強迫,例如通過改變地球大氣層中的成分。

輻射強迫是衡量各種因素如何改變地球能量收支的指標。[15]正輻射強迫會導致地表變暖,並隨著時間演進,讓氣候系統變暖。大氣中二氧化碳(化學式:CO2)濃度從1750年第一次工業革命開始到2005年間均在增加,造成地球表面積平均約有1.66瓦/平方米(Wm−2)的正輻射強迫。[16]

氣候反饋對於給定強迫在氣候上的響應,有放大或是減弱的作用。[17]氣候系統中有許多反饋機制可放大(正反饋)或減少(負反饋)強迫變動的影響。

氣候系統會隨著強迫的變化而變化。[17]氣候系統會在存有,或是缺乏外力強迫的情況下出現內部變率。這種內部變率是氣候系統中各組成部分之間複雜相互作用的結果,例如大氣和海洋之間的耦合。[18]內部變率的其中一例是聖嬰-南方振盪現象。

Remove ads

檢測與歸因

如IPCC所言,氣候變化文獻之內對於氣候信號的檢測和歸因,及其常識性含義均有更精確的定義。[20]檢測到氣候信號,並不一定即表示其為重要歸因。 IPCC第四次評估報告中稱,「自1750年以來,人類活動極有可能對氣候產生實質性的淨變暖影響」,其中「極有可能(extremely likely)」表示概率大於95%。[21]對於檢測到的信號,需證明這種變化在統計學上與可用自然內部變率解釋的變化有顯著性差異。

天氣信號被當作歸因,需要證明:

- 不太可能完全由內部變率造成、

- 與氣候對給定的人為和自然強迫組合響應後,得出的估計一致、

- 當排除給定強迫組合的重要因素後,使用替代性與物理性來合理解釋近期氣候變化,無法得到一致的結果。

Remove ads

關鍵歸因

二氧化碳是碳循環中的一環,經動植物呼吸作用、火山噴發和海洋-大氣間的自然吸收與排放完成。 [22]人類活動,例如燃燒化石燃料和土地利用變化,會向大氣釋放大量碳,導致其中二氧化碳濃度上升。[22][24]

美國科學家查爾斯·大衛·基林於1958年啟動的高精度測量大氣中二氧化碳濃度,啟動記錄大氣成分變化的重要時序。 [25]這些數據成為人類活動對全球大氣化學成分產生影響的證據,在研究氣候變化的工作中具有顯著的地位。 [25]

大氣中的二氧化碳濃度在2019年5月達到415ppm(百萬分比濃度)。地球上一度具有相同濃度的時期是在2.6-5.3億年前。研究顯示,如果沒人為干預,在2019年的二氧化碳濃度將會是280ppm。[26]

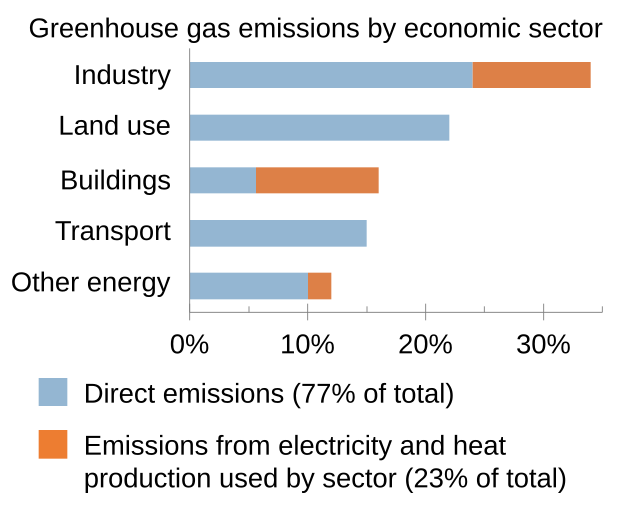

二氧化碳之外,甲烷和較小程度的一氧化二氮也是造成溫室效應的重要強迫因素。 《京都議定書》把這些氣體與3種人造氣體 - 氫氟碳化物 (HFC)、碳氟化合物 (PFC) 和六氟化硫 (SF6)[27]一併列為造成輻射強迫的物質。人為溫室氣體排放歸由8個主要經濟部門所產生,其中產量最大的是發電廠(其中許多燃燒煤炭或其他化石燃料)、工業製程、交通運輸用燃料(通常是化石燃料)和農業的副產品(主要是反芻動物腸道發酵產生的甲烷和施用化肥而產生的一氧化二氮)。[28]

Remove ads

水蒸氣是數量最大的溫室氣體,也是產生最大自然溫室效應的物質,但其在大氣中的壽命很短[22](大約10天)。有些人類活動會影響到當地的水蒸氣水平,但全球的水蒸氣濃度受到氣溫控制,蒸發和降水的總體速率均受氣溫影響。[29]全球水蒸氣濃度並未受到人類直接排放的重大影響。 [22]

土地利用基於兩個主要原因而被列為氣候變化的歸因。 在1750年至2007年間,約3分之2的人為二氧化碳排放量來自燃燒化石燃料,其餘約3分之1的排放量則來自土地利用變化[32](主要是森林砍伐)。[33]森林砍伐既減少森林本可吸收的二氧化碳量,又經常伴隨著生物質受到燃燒而直接釋放溫室氣體和氣膠。

土地利用之會成為驅動氣候變化的因素,有時是來自人類活動而造成的間接影響。例如非洲象通常會保護有利於二氧化碳封存,同時生長又緩慢的樹木,但因象受到人類大量獵殺而數量急劇下降,間接減少樹木的數量,也減少其吸收二氧化碳的機會。[34]

第二個原因是陸地反照率經常因受到使用而改變(例如都市化後的結果),而導致輻射強迫。這種影響通常在地方上的表現,比在全球性更為顯著。 [33] [35]

Remove ads

全球畜牧業所用的土地佔所有農用地的70%(或佔地球無冰陸地表面的30%)。[36]超過18%的人為溫室氣體排放歸因於畜牧業和畜牧業相關活動,例如砍伐森林闢為牧場和日益增加的燃料密集型集約畜養方式。[36]畜牧業在溫室氣體排放的內容包括:

- 佔全球人為二氧化碳排放量的9%

- 佔全球人為甲烷排放量的35-40%(主要是由於牲畜的腸道發酵和糞便所產生)

- 佔全球人為一氧化二氮排放量的64%,主要是因使用化肥而產生。[36]

科學上有極大的共識是把各種形式的氣候變化(主要是在冷卻效應)歸因於氣膠。氣膠是懸浮在大氣中的小顆粒或是液滴。[37]人類產生氣膠的主要來源[38]包含有:

20世紀氣候變化歸因

在過去的150年裡的人類活動,向大氣中排放越來越多的溫室氣體,導致全球平均溫度升高。其他人類效應也與氣候變化相關,例如硫酸鹽氣膠被認為具有降溫作用。自然因素也有其影響。根據20世紀的溫度記錄,地球近地表氣溫上升約0.74 ± 0.18°C(1.3 ± 0.32°F)。[40]

在研究氣候變化中有個歷史上重要的問題,是決定自使用儀器測量地表溫度記錄以來,由人類活動和非人為原因造成影響的相對比重。在1995年發表的的IPCC第二次評估報告 (SAR) 中被廣泛引用的敘述,即「根據證據權衡(balance of evidence),顯示人類對全球氣候產生可辨識的影響」。 「證據權衡」的意思在(英國)普通法在民事法庭(相對於刑事法庭)的證明力標準,不如「排除合理懷疑(beyond reasonable doubt)」那麼高。 IPCC於2001年發表的IPCC第三次評估報告 (TAR) 對說法加以改進,稱「有新的,更有力的證據顯示在過去50年,所觀察到的大部分變暖影響可歸因於人類活動」。[41]在2007年發表的第四次評估報告(AR4)把描述再加強:

- 「人為因素讓氣候系統普遍變暖,可在地表、自由大氣和海洋中的觀測中發現。人為和自然外部因素,對氣候系統影響的證據由第三次報告(TAR)發表以來以來持續積累中。」[42]

第四次評估報告(AR4)中的其他發現包括有:

- 「過去半個世紀的全球變暖模式極不可能(extremely unlikely,<5%)[43]會在沒外部強迫的情況下得以解釋(即實際情況與依照內部變率建模的結果不一致),而且非常不可能(very unlikely)[43]僅由於已知的自然外部原因所造成。海洋和大氣中都已變暖,並且發生在自然外部強迫因素可能會導致降溫的時候。」[44]

- 「根據對溫室氣體、氣膠和地表變化引起的綜合人為強迫的新估計,自1750年以來,人類活動極有可能 (extremely likely,即>95%)對氣候產生實質性的淨變暖影響。」[45]

- 「幾乎可肯定(virtually certain),[43]人為氣膠在北半球產生的淨負輻射強迫(冷卻影響)比在南半球的更大。」[45]

在過去5年中,地球表面變暖程度大約達到0.65°C (1.17°F)(參見儀器測量地表溫度)。會導致全球平均溫度變化的因素包括氣候系統的內部變率、外部強迫、溫室氣體濃度增加,或是前述因素的任意組合。目前的研究顯示溫室氣體(尤其是二氧化碳)的增加是造成變暖的主要原因。此一結論的證據有:

近期的科學評估發現,在過去50年來地球表面變暖大部分是由人類活動所造成(另請參閱下文「科學文獻和觀點」)。這結論是綜合多方面的證據而達成。人類對全球氣候影響的科學證據是經由過去幾十年中,由數百項研究中積累而來,像是逐漸從自然氣候變率的「噪音」中察覺出變暖「信號」一樣。沒單獨一項研究是「確鑿的證據」,也沒單獨一項研究或是研究的組合能破壞這種指出人類活動是近期全球變暖的主要歸因的大量證據。[48]

第一項證據是根據物理學,對溫室氣體如何吸收熱量、氣候系統如何響應溫室氣體增加,以及其他人為和自然因素如何對氣候產生影響。第二項證據在於對過去1,000至2,000年氣候變化的間接估計,從生物及其遺骸(如樹木年輪和珊瑚)和物理數據(如冰芯中包含較輕和較重的氧同位素的相對比率)中取得(數據會隨氣候變化而變化,而且可以測出)。從這些數據中得到的教訓是在過去幾十年,全球地表溫度的變化明顯反常,比過去400年中任何時候的數字都高。在北半球,近期的溫度上昇在至少過去1,000年中顯然非比尋常。 [48]

第三項證據是基於觀察到的氣候變化與電腦模型的模擬結果,其響應人類活動而發生變化之間廣泛的、質量上的一致性。例如,當氣候模型在加入溫室氣體歷史增長數據下運行時,會顯示地球和海洋表面逐漸變暖、海洋熱含量和低層大氣的溫度增長、全球海平面上升、海冰和積雪消退、平流層冷卻、大氣中水蒸氣含量增加以及大範圍降水和氣壓的變化。模擬氣候中的前述及其他結果,與觀測到的實際情況表現一致。[48]

Remove ads

下圖: IPCC第四次評估報告所含資料[49]顯示人類活動已是引發全球變暖的主要力量。

最後,所謂的「指紋」研究可提供大量統計證據。會影響氣候的每個因素都會產生獨特的氣候響應模式,就像每個人都有獨特的指紋一樣。「指紋」研究利用這類獨特的特徵,對模擬和觀察到的兩種變化模式進行詳細比較。科學家可依靠此而把觀察到的氣候變化歸因於一個或一組特定原因。在現實世界中,自工業革命開起所發生的氣候變化是由於人為和自然原因的複雜混合。在這種混合中,每個單獨影響的重要性都會隨時間的演化而改變。實際情況是並無多個地球存在,可讓實驗者在不同的地球上一次改變一個因素,把不同的指紋獨立驗證。而氣候模型卻能研究個別的因素如何產生影響。例如在演算中把單個因素(如溫室氣體)或一組因素改變,而得到不同的響應結果。[48]

模型所得的預測已受到觀察結果的證實(如上所述)。[50]例如當模型針對上一世紀,把所有主要影響因素(包括人為和自然因素)都列入,,就可重現檢測結果的許多重要特徵。當從模型中去除人為影響時,結果是地球在過去50年實際上會稍微變冷。指紋研究顯示的明確信息是過去半個世紀觀察到的變暖無法用自然因素來解釋,而主要是由人為因素所造成。[48]

透過檢測大氣層的分層成分,並對從地表到平流層的溫度變化模式作研究,也找出人類對氣候影響的另一種「指紋」(參見下述「太陽活動」一節)。最早的指紋工作著重於地表和大氣溫度的變化。然後科學家將此方法應用於一系列的氣候變量,識別海洋熱含量、對流層頂(對流層邊緣與平流層連結的部分,此一部分在最近幾十年已往上移動幾百英尺),還有不同地理區域中的降水、乾旱、地表氣壓和主要流域中地表徑流的模式。[51]

IPCC第四次評估報告於2007年發佈後,隨後發表的其他研究文獻還發現大氣水分含量增加(於接近地表,以及整個大氣層中均有)、北極海冰面積縮減、以及於北極和南極表面溫度的模式變化。 [51]

整體研究體系提供的信息,顯示氣候系統正傳達一個人類影響日益占主導地位的一致性信息 - 在溫度、冰蓋面積、濕度和大氣環流模式的變化,像複雜結構中的不同部分,以符合物理學的方式組合而成。[52]

這種指紋工作正大量轉移其重點。如前所述的明確而令人信服的科學證據已證明人類對全球氣候產生顯著影響。最近大部分的重點著重於大陸和區域性的氣候變化,以及可能對社會產生重大影響的變量之上。例如科學家已找出人類活動與積雪變化、最高和最低溫度(晝夜溫度差異)以及美國西部山區徑流的季節性時點的因果關係。人類活動可能對熱帶氣旋形成區的海洋表面溫度變化造成重大影響。研究人員也在超越物理氣候系統的範圍外,開始將植物和動物物種的分佈和季節性行為的變化,與人類引起的溫度和降水變化做聯繫。[52]

過去十多年來,氣候變化中有一方面似乎顯示建模和實際檢測之間存在顯著差異。所有模型都預測在熱帶,因溫室氣體增加,而預計對流層的升溫速度會比地表更快。但經氣象氣球、人造衛星和地表溫度計觀測的結果,卻顯示出是相反的現象(地表變暖比對流層更快)。這情況成為理解氣候變化原因的絆腳石。但現已基本獲得解決。研究顯示人造衛星和氣象氣球取得的數據存在很大的不確定性。當建模和檢測間發生的不確定性經適當處理,較新的檢測數據(針對已知問題做更好的處理)則與氣候模型結果一致。[52]

但這並非表示模型和檢測之間所剩的差異都已獲得解決。檢測到的一些氣候變量的變化,如北極海冰、降水的某些方面和地表氣壓模式,似乎比模型預測的要快得多。目前尚不清楚這些差異產生的原因。但氣候指紋工作的底線結論是,迄今為止所研究的大多數觀察到的變化與模型結果是相互一致,並且也符合我們對氣候系統將如何響應氣溫上升的科學理解(人類活動產生的溫室氣體增加所造成的結果)。[53]

Remove ads

本節摘自極端天氣事件歸因。

極端事件歸因(英語:Extreme event attribution),也稱歸因科學,是氣象學和氣候學中一個相對較新的研究領域,用於衡量持續的氣候變化會如何直接影響近期發生的極端天氣事件。[55][56]這門科學目的在確定哪些近期事件可用大氣變暖來解釋,或是與之有關聯,而不僅是由自然變率造成。 [57]

科學文獻和觀點

目前有許多已公開發表,和非正式支持氣候變化共識觀點的例子。如前述的IPCC結論 - 自20世紀中葉以來,檢測到的全球平均氣溫升高的情況,大部分「很可能」是人類活動所造成。[62]IPCC的結論與美國國家科學研究委員會發佈的幾份報告一致。[9][63][64]美國全球變化研究計劃於2009年發布一份報告,結論是「[全球]變暖主要是由人為所引起,無庸置疑。」[65]許多科學組織發表聲明,支持共識觀點,如下列:

- 在2004年,發表於《科學》雜誌上的一篇文章,經調查928份與氣候變化相關的摘要,其結論是大多數期刊報告中都接受此一共識。 [66]

- 八大工業國組織的國家科學院與巴西、中國和印度於2005年所發表的聯合聲明。[67]

- 非洲科學院網絡於2008年發表的聯合聲明。[68]

- 發表於2010年《美國國家科學院院刊》的一篇論文發現在大約1,000名直接研究氣候問題,並在該主題上發表最多文章的研究人員中,有97%的人同意人為導致的氣候變化正在發生。 [69]

- 美國喬治梅森大學於2011年發表在《國際輿論研究雜誌》上的一篇標題為「氣候變化科學觀點的結構(The Structure of Scientific Opinion on Climate Change)」收集地球、太空、大氣、海洋或水文科學領域科學家的觀點。[70]研究發現489名受訪者中(佔所有符合特定調查標準人數中的近一半,均在學術界、政府和工業界服務,且為著名專業組織的成員)[70]有97%的人同意全球氣溫在過去一個世紀裡已經上升。[70]此外,其中84%的人同意「人類引起的溫室效應導致變暖」正在發生。[70]只有5%的人不同意人類活動是全球變暖的重要原因。[70]

IPCC第四次評估報告的結論是可對一些檢測到的氣候變化進行歸因(參見氣候變化的影響)。但評估較小區域(小於大陸的尺度)和短時間段(小於50年)的變化歸因時,會更為困難。[44]

在較大的區域,平均作用可把氣候的自然變率降低,讓檢測和歸因更容易進行。

- 1996年,包含班傑明·D·桑特 (Benjamin D. Santer)等研究人員在《科學》雜誌上發表一篇題為「尋找人類對大氣熱結構的影響(A search for human influences on the thermal structure of the atmosphere)」的論文。寫道:「觀察到的1963年至1987年自由大氣溫度變化的空間模式,與最先進的氣候模型預測結果相似,這些模式包含二氧化碳、人為硫酸鹽氣膠和平流層臭氧濃度變化的各種組合。在此期間,模型和檢測之間的模式相似度增加。這種趨勢很可能部分歸因於人類活動,但仍然存在許多不確定性,特別是與自然變率的估計有關。「[72]

- 一篇在2002年於《地球物理研究期刊》上發表的論文說:「我們的分析顯示20世紀初的全球變暖可通過以下因素綜合解釋:溫室氣體和自然強迫增加變暖、其他人為強迫導致的一些降溫,以及大量 ,但並非難以置信,由內部變率共同造成。在20世紀下半葉,我們發現導致變暖主要是由溫室氣體的變化引起,而硫酸鹽的變化以及火山氣膠的變化則把大約3分之1的變暖抵銷。」 [73][74]

- 國際檢測和歸因小組(International Detection and Attribution Group,IDAG) 在2005年發表對檢測和歸因研究的回顧[75]發現,「太陽變化和火山活動等自然驅動因素至多對上個世紀觀察到的大規模溫度變化負有部分責任,且過去50年的大部分變暖可歸因於溫室氣體的增加。因此最近的研究支持並加強IPCC第三次評估報告的結論,即「過去50 年的大部分全球變暖是由於溫室氣體增加的結果。」

- 研究人員Barnett及其同事(2005年)表示,觀察到的海洋變暖「無法用自然內部氣候變率或太陽和火山強迫來解釋,但可透過兩個人為強迫氣候模型作清楚的模擬」,結論是「此現象是源自人類活動,對觀察抽樣和模型差異具有穩健性的結論」。[76]

- 於2005年8月發表在《科學》雜誌上的兩篇論文[77][78]把IPCC第三次評估報告中有關對流層溫度趨勢的問題予以解決(參見「指紋」研究一節中關於觀測對流層溫度上升與模擬有差異部分)。原因為UAH人造衛星觀測氣溫資料版本的記錄中有誤,無線電探空儀記錄中有虛假冷卻趨勢的證據,特別是針對熱帶地區。詳情見衛星溫度測量,以及2006年美國氣候變化科學計畫(The U.S. Climate Change Science Program) 報告。[79]

- 對地球過去2千年的溫度記錄進行的多次獨立重建,證實20世紀末可能是該研究期間最溫暖的時期(參見「歸因詳情」一節)。

太陽活動

在為期11年的週期中,當太陽的磁場(完全從北到北完成一輪,需時22年)的崩潰和反轉時,太陽極大期(太陽黑子最大值)就會出現。

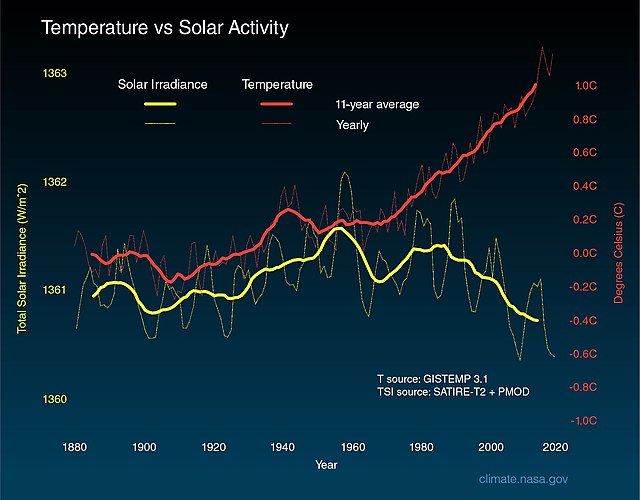

氣候科學家已對太陽在近期氣候變化中的作用做過研究。自1978年起利用人造衛星[10]:6測量太陽的能量輸出,數據遠比以前在地表所做的測量要準確。測量結果顯示太陽的總幅射自1978年以來並未增加,因此自1978年以來的30年,全球變暖不能直接歸因於為總太陽能量的增加。在同一時段中,太陽活動和火山活動兩者,可能對氣候產生輕微的降溫影響。[80]

氣候模型也被用於研究太陽在近期氣候變化中的作用。[81]當模擬僅把總太陽輻射和火山活動的變化列入考慮時,無法重現近幾十年來觀察到的快速變暖。而當模擬把所有最重要的外部強迫(包括人類影響和自然強迫)加入時,就能複製出觀察到的20世紀溫度變化。根據前述,研究人員Hegerl等人 (2007年) 的結論是自20世紀中葉以來,溫室氣體強迫「很可能」導致大部分檢測到的全球變暖,在達成這個結論時,Hegerl等人認為氣候模型有可能低估太陽強迫的影響。[82]

研究人員也使用「代理」數據集(例如樹木年輪)以研究在極久遠時期(參見古氣候學)太陽活動在氣候變化中的作用。[83]模擬結果顯示太陽和火山作用力可用來解釋公元1000年至1900年之間相對溫暖和寒冷的時期的發生原因,但需要加入人為作用才能重現20世紀末的全球變暖。[84]

另一個牴觸太陽導致近期氣候變化的證據,來自於觀察地球大氣層不同水平的溫度變化模式。[85]

建模和觀測顯示溫室氣體導致地表低層大氣(稱為對流層)變暖,但會造成高層大氣(稱為平流層)變冷。 [86]化學冷媒對臭氧層的破壞(參見臭氧層空洞)也導致平流層的冷卻效應。如果觀測到的變暖是太陽造成的,那麼地表對流層變暖及平流層頂部變暖就該是預期,因為太陽活動增加後會補充臭氧和氮氧化物。[87]平流層的溫度梯度與對流層相反,因此對流層的溫度會隨高度降低,平流層的卻隨高度升高。哈德里環流圈是在赤道產生的熱帶臭氧(在平流層中紫外線輻照度最高的區域)向極地移動的機制。全球氣候模型顯示氣候變化會擴大哈德里環流圈,並推動急流向北,把熱帶地區擴大,並導致涵蓋的地區整體變得更溫暖、更乾燥。[88]

非共識意見

总结

视角

俄羅斯聖彼得堡普爾科沃天文台太空研究負責人Habibullo Abdussamatov在2004年認為太陽是近期檢測到的氣候變化的歸因。[89]新聞機構的記者,如Postmedia Network (記者Lawrence Solomon,2007年2月)、[90]國家地理學會(記者Kate Ravilious,2007年)、[91]和Live Science(記者Ker Than,2007年3月)[92]均報導過有關火星變暖的故事。這些文章中均引用Abdussamatov的觀點。Abdussamatov表示由火星變暖,證明地球變暖是由太陽變化所引起。

Kate Ravilious的報導[91]引用兩位不同意Abdussamatov觀點的科學家所言:美國威斯康辛大學麥迪遜分校的氣候科學家Amato Evan和英國牛津大學的行星科學家Colin Wilson。根據Colin Wilson的說法,「火星軌道的震盪是其當前氣候變化的主要原因」(另見軌道強迫)。[93]Ker Than在2007年引用美國西北太平洋國家實驗室的氣候物理學家Charles Long的意見,Charles Long不同意Abdussamatov的觀點。[92]

Ker Than提起英國利物浦約翰摩爾斯大學社會人類學家Benny Peiser的觀點。[92]Peiser在他的時事通訊中引用一部落格對太陽系中幾個行星體上觀察到變暖的評論。其中包括海王星的衛星海衛一、[94] 木星、[95]冥王星[[96]和火星。在接受Ker Than透過電子郵件的採訪時,Peiser表示:

「我認為在太陽系中許多非常不同的行星體上能觀察到變暖趨勢,這是有趣的巧合,(......)也許這只是一個偶然。」

在Ker Than的文章中,他也提起其他科學家對海衛一、冥王星、木星和火星變暖的原因,曾提出過各式解釋。

美國國家環境保護局(EPA,2009年)也對公眾在氣候變化歸因的評論提出回應 - [97]有些評論者認為近期的氣候變化可歸因於太陽輻射的變化,EPA在2009年表示這種歸因並未得到大量科學文獻的支持。EPA援引IPCC(2007年)的的報告,指出自1750年工業革命開始以來,太陽輻射對輻射強迫的影響很小。在1750年至2000年之間,[97]估計造成變暖的因素是大氣中二氧化碳、甲烷和一氧化二氮濃度的增加的緣故,太陽輻射對輻射強迫的影響是前述綜合輻射強迫值的5%。

丹麥物理學家Henrik Svensmark提出,太陽的磁場活動讓宇宙線偏轉,可能會影響雲凝結核的產生,而對氣候產生影響。[98]美國網站ScienceDaily報導一項在2009年所做的研究,此研究著眼於過去的氣候變化如何受到地球磁場的影響。[99]研究報告的共同作者 - 地球物理學家Mads Faurschou Knudsen表示研究的結果支持斯文斯馬克(Henrik Svensmark)的理論。該研究的作者群還承認二氧化碳在氣候變化中發揮重要的作用。

多數科學文獻並不支持太陽活動變化產生的宇宙線會影響氣候機制的觀點。[100]研究人員所羅門(Solomon)等在2007年[101]表示:

[..] 宇宙線的時間序列似乎與1991年之後的全球總雲量或1994年之後的全球低層雲量不對應。再加上缺乏經驗證的物理機制以及影響雲層變化的其他合理性因果因素,這使得宇宙線引起的氣膠變化與雲層形成之間的關聯存在爭議

研究人員Lockwood和Fröhlich (2007年)[102]以及Sloan和Wolfendale (2008年)[103]從事的研究發現近幾十年的變暖與宇宙射線之間沒有關係。研究人員Pierce和Adams (2009年)[104]建模來模擬宇宙射線對雲特性的影響,結論是宇宙射線的假設效應太小,無法解釋近期的氣候變化。[104]Pierce和Adams[105]指出他們的研究並未排除宇宙線與氣候變化之間可能存在的聯繫,並建議做進一步研究。

研究人員埃利金(Erlykin )等 (2009年)[106]發現證據顯示太陽變化與氣候之間的聯繫更有可能是由日照的直接變化,而非經宇宙線來調節,結論是:「因此在我們的假設範圍內,自1956年以來所謂太陽活動變化的影響,無論是經過直接太陽輻射,還是經過不同的宇宙線率,應該會低於0.07 °C,僅佔觀測到全球變暖程度的14%。」 研究人員Carslaw (2009年)[107]和Pittock (2009年)[108]回顧此領域的近期和歷史文獻,發現宇宙線與氣候之間的聯繫仍屬微弱,但他們鼓勵繼續研究。 EPA在2009年[100]對研究人員Duplissy等的研究提出評論:[109]

歐洲核子研究組織(CERN)的雲實驗是項有趣,但並未提供確鑿證據以證明宇宙線可成為雲凝結為水滴的主要來源。實驗的初步結果(報告由研究人員Duplissy等撰寫,2009年)顯示雖然有一些離子介導成核的證據,但對於觀察到的大多數成核事件中,離子產生的作用似乎很小。這些實驗也顯示要保持足夠清潔的條件和穩定的溫度(以防止氣膠爆發產生的虛假結果)甚為困難。沒有跡象顯示Svensmark於早期所做的實驗,其受控條件可與CERN實驗的匹配。我們發現Svensmark關於宇宙線讓雲凝結的結論尚未被證明是穩健的或足以實質性改變評估文獻的結論,特別是最近有大量文獻對宇宙線-氣候聯繫持懷疑態度。

參見

參考文獻

參考讀物

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads