热门问题

时间线

聊天

视角

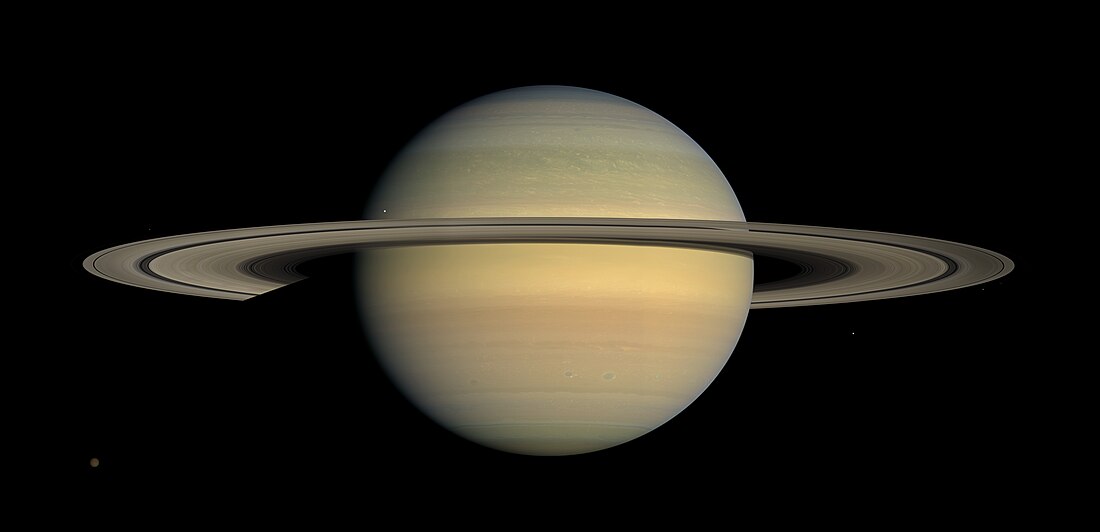

土星

距離太陽第六近的行星 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

土星(拉丁語:Saturnus)是太陽系中距離太陽第六近的行星,其體積僅次於木星,為太陽系第二大行星[10]。作為氣體巨行星,土星平均半徑約為地球的9倍,但密度僅地球的八分之一,質量卻達地球的95倍以上[10]。儘管土星體積接近木星,其質量卻不足木星的三分之一[10]。土星公轉軌道平均距離太陽約14.34億公里(9.58AU),軌道週期為29.45地球年[11]。

在中國古代天文體系中,土星被稱為「鎮星」或「填星」,此名稱源自五行學說——古人觀測到其呈黃色,而黃色在五行中對應「土」元素[12][13]。國際命名則普遍採用羅馬神話的農業之神薩圖爾努斯(對應希臘神話的克洛諾斯),其天文符號(♄)即代表農神的鐮刀。

土星內部結構推測由岩石與冰構成的核心、金屬氫層、液態氫/氦中間層及氣體外層組成[14]。其淡黃色外觀源自大氣層上層的氨晶體[15]。金屬氫層的電流被認為是土星磁場的成因,其整體磁場強度雖僅地球的1/20,但因行星體積龐大,磁矩達地球的580倍[16]。土星大氣層通常呈現均勻特徵,但風速可達每小時1,800公里,為太陽系行星之最[15]。

土星擁有太陽系最顯著的行星環系統,主要由冰粒、岩石碎屑和宇宙塵埃構成[17]。截至2023年,已確認的天然衛星達146顆,其中63顆已正式命名(未計入環中數百顆小型小衛星)[18]。土衛六(泰坦)不僅是土星最大衛星,更是太陽系第二大衛星,其體積超越水星(但質量較小),且擁有以氮氣為主的濃密大氣層,為太陽系衛星中獨有[19]。

Remove ads

物理特性

由於其低密度、高速自轉和流體的可變性,土星的外形呈現為一個橢球體,也就是極軸相對扁平而赤道相對突出,它的赤道直徑和兩極直徑之比相差大約10%(前者120,536公里,後者108,728公里)。其它氣體行星雖然也是橢球體,但突出程度都較小。雖然土星核心的密度遠高於水,但由於存在較厚的大氣層,土星仍是太陽系中唯一密度低於水的行星,它的比重是0.69 公克/公分³。土星的質量是地球的95倍[1],相較之下木星質量是地球的318倍[20],但木星的直徑大約僅為土星的1.21倍[21]。木星和土星一起在太陽系持有總行星質量的92%[22]。

土星被稱為氣態行星,但它並不完全是氣態的。行星主要包括氫氣,在密度為0.01 g/cm3以上時氫氣變成了非理想液體。此密度被達到在包含99.9%土星質量的半徑。從行星內部直到的核心的溫度,壓力和密度全都是穩步上升,使在行星的更深層導致氫氣轉變成金屬。[22]

雖然只有少量的直接資料,但標準的行星模型表明,土星的內部結構仍被認為與木星相似,即有一個被氫和氦包圍著的小核心。岩石核心的構成與地球相似但密度更高。在核心之上,有更厚的液體金屬氫層,然後是數層的液態氫和氦層,在最外層是厚達1,000公里的大氣層[23],也存在著各種型態冰的蹤跡。估計核心區域的質量大約是地球質量的9–22倍[24]。

土星有非常熱的內部,核心的溫度高達11700°C,並且輻射至太空中的能量是它接受來自太陽的能量的2.5倍。大部分能量是由緩慢的重力壓縮(克赫歷程)產生,但這還不能充分解釋土星的熱能製造過程。額外的熱能可能由另一種機制產生:在土星內部深處,液態氦的液滴如雨般穿過較輕的氫,在此過程中不斷地通過摩擦而產生熱[25]。

Remove ads

土星外圍的大氣層包括96.3%的氫和3.25%的氦,可以偵測到的氣體還有氨、乙炔、乙烷、磷化氫和甲烷[26]。上層的雲由氨的冰晶組成,較低層的雲則由硫化氫銨(NH4SH)或水組成[27]。相對於太陽所含有的豐富的氦,土星大氣層中氦的豐盈度明顯低得多。

對於比氦重的元素的含量,目前所知不甚精確;但如果假設與太陽系形成時的原始豐盈度是相當的,則可估算出這些元素的總質量是地球質量的19–31倍,而且大部分都存在於土星的核心區域[28]。

土星的上層大氣與木星相似(在相同定義的前提下),同樣都有著一些條紋;但土星的條紋比較暗淡,並且赤道附近的條紋也比較寬。從底部延展至大約10公里高處,是由水冰構成的層次,溫度大約是-23 °C。在這之後是硫化氫氨冰的層次,延伸出另外的50公里,溫度大約在-93 °C,在這之上是80公里的氨冰雲,溫度大約是-153 °C。接近頂部,在雲層之上200 公里至270 是可以看見的雲層頂端,由數層氫和氦構成的大氣層[29]。土星的風速是太陽系中第二高的,僅次於海王星,航海家計劃的數據顯示土星的東風最高可達500 m/s(1,800公里/時)[30]。直到航海家探測器飛越土星,比較纖細的條紋才被觀測到。然而從那之後,地基望遠鏡也被改善到在通常情況下都能夠觀察到土星的這些細紋。

土星的大氣層通常都很平靜,偶爾會出現一些持續較長時間的長圓形特徵,以及其他在木星上常常出現的特徵。1990年,哈伯太空望遠鏡在土星的赤道附近觀察到一朵極大的白雲,是在航海家與土星遭遇時未曾看見的,在1994年又觀察到另一朵較小的白雲風暴。1990年的白雲是大白斑的一個例子,這是在每一個土星年(大約30個地球年),當土星北半球夏至的時候所發生的獨特但短期的現象[31]。之前的大白斑分別出現在1876、1903、1933和1960年,並且以1933年的最為著名。如果這個週期能夠持續,下一場大風暴在大約2020年發生[32]。

來自卡西尼號太空船的最新圖像顯示,土星的北半球呈現與天王星相似的明亮藍色(見下圖)。這種藍色非常可能是由瑞利散射造成的,但因為當時土星環遮蔽住了北半球,因此從地球上無法看見這種藍色。

天文學家通過分析紅外線影像發現土星有一個「溫暖」的極地漩渦,這種特徵在太陽系內是獨一無二的。天文學家認為這個點是土星上溫度最高的點,土星上其他各處的溫度是-185 °C,而該漩渦處的溫度則高達-122 °C[34]。

在航海家1號的影像中最先被注意到的是一個長期出現在78°N附近,圍繞著北極的六邊形漩渦(土星六邊形)[35][36]。不同於北極,哈勃太空望遠鏡所拍攝到的南極區影像有明顯的「噴射氣流」,但沒有強烈的極區漩渦,也沒有「六邊形的駐波」[37]。但是,NASA報告卡西尼號在2006年11月觀測到一個位於南極像颶風的風暴,有著清晰的眼壁[38]。這是很值得注意的觀測報告,因為在過去除了地球之外,沒有在任何的行星上觀測到眼壁雲(包括伽利略號太空船在木星的大紅斑上都未能發現眼壁雲)[39]。

在北極的六邊形中每一邊的直線長度大約是13 800 公里,整個結構以10h 39 m 24s自轉,與行星的無線電波輻射週期一樣,這也被認為是土星內部的自轉週期。這個六邊形結構像大氣層中可見的其他雲彩一樣,在經度上沒有移動。

這個現象的規律性的起源仍在猜測之中,多數的天文學家認為是在大氣層中某種形式的駐波,但是六邊形也許是一種新型態的極光。在實驗室的流體轉動桶內已經模擬出了多邊型結構[40]。

Remove ads

土星有一個簡單的具有對稱形狀的內在磁場——一個磁偶極子,即土星磁層。磁場在赤道的強度為0.2 高斯(20 µT),大約是木星磁場的20分之一,比地球的磁場強大,為地球的20倍[41];由於強度遠比木星的微弱,因此土星的磁層僅延伸至土衛六軌道之外[42]。磁層產生的原因很有可能與木星相似——由金屬氫層(被稱為「金屬氫發電機」)中的電流引起[42]。與其他的行星一樣,土星磁層會受到來自太陽的太陽風內的帶電微粒影響而產生偏轉。衛星土衛六的軌道位於土星磁層的外圍,並且土衛六的大氣層外層中的帶電粒子提供了電漿體[41]。

軌道和自轉

土星和太陽的平均距離超過了1 400 000 000 公里(9天文單位),軌道上運行的平均速度是9.69 公里/秒,所以土星上的一年(即土星繞太陽公轉一周)相當於10 759個地球日(或是29.4571地球年)。土星的橢圓軌道相對於地球軌道平面的傾角為2.48°,因為離心率為0.056,因此土星與太陽在近日點和遠日點(行星在軌道路徑上與太陽最近和最遠的兩個點)之間的距離變化大約為155 000 000 公里[1]。

土星可見的特徵(如六邊型風暴)的自轉速率根據所在緯度的不同而有所不同,各個的區域的自轉周期如下:「系統I」的週期是10 h 14 min 00 s(844.3°/d),包含的是赤道區域,從南赤道帶的北緣延伸至北赤道帶的南緣;其他的緯度都屬於週期為10 h 39 min 24 s(810.76°/d)的「系統II」;基於航海家飛越土星時發現的無線電波,「系統III」的週期為10 h 39 min 22.4 s(810.8°/d);因為與系統II非常接近,它可以很大程度上替代系統II。

然而,其精確的內部周期仍然未能確定。卡西尼太空船在2004年接近土星時,發現無線電的週期又有可察覺的增加,達到10 h 45 m 45 s(± 36 s)[43]。造成變化的原因仍不清楚,但這種變化被認為是由於無線電的來源在土星內部不同的緯度上運動而改變了自轉週期,而不是出自土星本身自轉週期上的變化。

而後,在2007年,無線電發射被發現沒有跟隨著行星一起旋轉,而可能是由電漿體圓盤的對流造成的,它也與除了行星的自轉之外的其他因素有關。有報道指出,這種測量到的自轉週期的變化也許是由土星衛星土衛二上的噴泉活動造成的。由這種活動而散佈進入土星軌道的水蒸氣被電離,從而影響了土星的磁場,使得磁場的旋轉速度相對於土星的自轉被稍稍降低。目前還沒有方法可以直接測定土星核心的自轉速率[44][45][46]。

在2007年9月的報告中,根據各種測量結果(包括卡西尼、航海家和先鋒號的報告)綜合而得的對土星自轉的最後估計值是10小時32分35秒[47]。

在2019年,根據卡西尼號探測器收集的數據,土星的自轉週期估計為10小時33分38秒。[48]

Remove ads

土星環

土星因為它美麗的行星環而出名,它也是最早被發現具有光環的行星。1610年7月,伽利略用他自製的望遠鏡觀察到了土星環,但因為望遠鏡成像不好,他並沒有意識到這是一個環。他在寫給托斯卡納大公的信上說到:「土星不是單一的個體,它由三個部份組成,這些部分幾乎都互相接觸著,並且彼此間沒有相對的運動,它們的連線是與黃道平行的,並且中央部份(土星本體)大約是兩側(環的邊緣)的三倍大」。他也把土星描述成是有「耳朵」的。在1612年,土星環以側面朝向地球,因此看起來似乎是消失不見了,伽利略因此而感到困惑不解,「是土星吞掉了它的孩子?」(指的是希臘神話中,農神為了防止他們的子孫造反奪權,會吃掉自己的孩子)[49]。然後,在1613年他又再次看見了環,這使伽利略更加困惑[50]。

在1655年,克里斯蒂安·惠更斯觀測到完整的土星環,他使用了一個比在伽利略時代能得到強大得多的望遠鏡。惠更斯觀測土星並寫道:「它(土星)被一個薄且平坦的環環繞著,環與土星沒有接觸,並且相對黃道傾斜。」[50]

在1675年,喬瓦尼·卡西尼確定土星環由許多較小的環組成,中間並且有縫存在著,其中最明顯的環縫在不久之後被命名為卡西尼縫。卡西尼縫存在於A環和B環之間,寬度有4800 公里[51]。

在1859年,詹姆斯·克拉克·馬克士威提出土星環不可能是固體的,否則將會因為不穩定而碎裂。他認為環是由為數眾多的小顆粒組成的,每個顆粒都獨立地環繞著土星運行[52]。透過光譜學的研究,立克天文台的詹姆斯·基勒在1895年證實了馬克士威的理論。

Remove ads

使用簡單的現代望遠鏡或是品質精良的雙筒望遠鏡就可以看見土星環。它在赤道上從距離土星6630公里延伸至120700公里處,但平均的厚度大約只有20米,主要的成分93%是水冰和少量參雜在其中的複雜有機懸浮物托林,其餘7%是無定型的碳[53],它們的大小從塵土的斑點到一輛小汽車的大小都有[54]。關於土星環的起源有兩種主要的理論。一種理論是在19世紀提出的起源於洛希極限,認為環原本是土星的一顆衛星,因為軌道的衰減而落入洛希極限的範圍內,因本身不夠緊密而被潮汐力扯碎(參見洛希極限),這種理論又演變出衛星被小行星或彗星撞擊而瓦解的學說。第二種理論認為它並非來自衛星,而是從形成土星的原星雲中直接形成的。

在環中最大的空隙是卡西尼縫和恩克環縫,土星的恩克環縫是在1837年5月28日由恩克於柏林發現的,從地球上就可以看見。兩艘航海家號太空船都發現環實際上是由數以萬計稀薄的小環和空隙構成的複雜結構體。這些結構的產生被認為有好幾種不同的成因,許多是由於土星衛星引力的拉扯造成的。其中一些明顯的是由土星的微型衛星如土衛十八經過時形成,而其他更多的成因還有待發現;並且有一些小環似乎是由牧羊犬衛星在維護的,像是土衛十六和土衛十七。其他的縫隙可能是與質量較大的衛星軌道週期產生共振造成的,土衛一維繫著卡西尼縫的存在,還有更多的環狀結構因為受到其他衛星週期性的擾動而產生螺旋狀的波浪。

來自卡西尼號太空船的資料顯示土星環有自己的大氣層,與行星本身無關而獨立存在。大氣中有氧分子(O2),這是來自太陽的紫外線作用與環中的冰而產生的。水分子之間的鏈結受到紫外線的刺激產生化學作用釋放出並拋出了氣體,尤其是O2。根據這一模型,大氣層中也存在氫氣(H2)。這種O2和H2組成的大氣層是如此稀薄的,以至於如果均勻分散在環的各處,它的厚度只有一個原子[55]。環中也有稀薄的OH(氧化氫)氣體,如同O2一樣,這些氣體也是水分子的崩解導致的,但這一分解是由高能量離子轟擊土衛二拋射出來的水分子所造成的。這些大氣層儘管是非常的稀薄,依然還是可以被在地球上空的哈伯太空望遠鏡檢測出來[56]。

土星在它的亮度上呈現複雜的樣式[9]。光度的變化大多可以歸咎於環的變化[57][58],並且在每個軌道週期有兩個循環的變化。由於行星軌道的離心率,使得疊加在北半球衝的時候比在南半球衝時更為明亮[59]。

在1980年,航海家1號飛越土星時顯示F-環是由三條細環像編辮子一樣的糾結在一起,而呈現出複雜的結構;現在知道是在外面的二個環有突起的瘤,造成交織和糾結成團的假象,比較暗的第三個環則在它們的內側。

土星光環是連貫成一整個環的,但人為上或會把其分為朝著太陽與背著太陽的一面。而環的背向太陽的一小部分,因為被土星遮擋,只能由太空船如美國國家航空暨太空總署卡西尼—惠更斯號拍攝並傳送回來;比較一下來自2004年3月卡西尼號的與來自先驅者11號的圖象:

|

|

| 先驅者11號:1979年9月1日 光環背側 一個從光環背側看來最粗的部分 |

卡西尼—惠更斯號:2004年3月27日 光環前側 注意看土星在光環上留下的陰影和光環在土星上留下的陰影 |

在1980年以前,對土星環的結構和行為完全都以萬有引力的作用來解釋。航海家太空船在B環上發現被稱為「輪輻」的輻射線狀特徵,這些無法用同樣的方法來解釋,因為它們的存在和繞著環的轉動,是與軌道力學不一致的[60]。這些輪輻在背景散射光下呈現黑暗,而在前景散射光下顯得明亮。它們被假設是懸浮在圓環平面上的微塵,受到電磁的交互作用而聯繫在一起,因此它們的轉動是與土星的磁氣層同步。但是,造成輪輻的確實機制仍然不清楚[61]。

在25年之後,輪輻再度被卡西尼號觀測到。它們看起來有季節性的變化,在土星的仲冬或盛夏時消失不見,當土星接近分點時又再度出現。在2004年初,當卡西尼太空船抵達土星時這些輪輻都未出現。基於目前對於輻條的成因的模型,一些科學家推測這些輪輻要到2007年後才會出現。然而,通過對卡西尼拍攝的環影像的持續尋找,發現輪輻在2005年9月5日重新出現[62]。

Remove ads

衛星

土星有為數眾多的衛星。精確的數量尚不能確定,所有在環上的大冰塊理論上來說都是衛星,而且要區分出是環上的大顆粒還是小衛星是很困難的。已經確認的衛星有274顆[63],其中53顆已經有了正式的名稱[64][65]。此外,有證據表明,土星環中有數十至數百個直徑為40-500米的小衛星[66],不被認為是真正的衛星。2025年國際天文學聯合會宣布確認 128 顆新衛星,土星衛星總數已達到 274 顆,榮獲太陽系衛星之王。[67]

許多衛星都非常的小:34顆的直徑小於10公里,另外13顆的直徑小於50公里[68],祇有7顆有足夠的質量能夠以自身的重力達到流體靜力平衡,它們與地球的衛星——月球的比較表見下方。

土衛六,土星最大的衛星,是太陽系中第二大的衞星,也是唯一有濃厚大氣層的衛星,而土星絕大多數的衛星都不大。除了太陽、太陽系的八大行星和木星的衛星木衛三之外,土衛六是太陽系內最重的天體[19]。土衛六的質量佔了環繞土星天體(包括土星環和其他質量在土衛六的百分之一到百萬分之一的小天體)的總質量的90%[69]。

傳統上,土星的衛星的英文名稱都以希臘神話中的巨人來命名,這種慣例源自威廉·赫歇爾,土衛一(「Mimas」)和土衛二(「Enceladus」)的發現者,他在自1847年出版的《在好望角的天文觀測成果》中提出了這種命名法[71],理由是Mimas和Enceladus是克洛諾斯(希臘神話中的Saturn)的兄弟姐妹。

- 每一顆衛星發現的時間請參考衛星發現時間列表。

探索

在史前時代就已經知道土星的存在[72],在古代,它是除了地球之外已知的五顆行星中最遠的一顆,並且有與其特性相符的各式各樣的神話。在古羅馬神話中它是農神,從這顆行星所採用的名字,它是農業和收穫的神祇[73]。羅馬人認為他與希臘神克洛諾斯[73],希臘人認為最外層的行星是神聖的克洛諾斯[74],而羅馬人也承襲這個傳統。

在印度占星學,有9個占星用的天體,像是著名的納瓦格拉哈歷(Navagraha,梵文:नवग्रह),土星是其中之一,稱為「Sani」或「Shani」,法官在眾行星之中,由大家共同評判各自的行為是好或是壞[73]。古代的中國和日本文化依據中國的五行之說選定這顆行星是土星,是在傳統上用於自然分類的元素之一。在古希伯來語,土星稱為「Shabbathai」,它的天使是卡西爾(Cassiel),意思是智慧之神或有益於身心的;是Agiel(精靈),它更為黑暗的一面就是惡魔(lzaz)。在奧圖曼土耳其使用的烏爾都語和馬來語,它的名稱是「Zuhal」,是從阿拉伯文زحل轉化過來的。

使用口徑1.5公分的望遠鏡就能看見土星環[75],但直到1610年伽利略用望遠鏡看了才知道它的存在[76]。他雖然起初認為是在土星兩側的衛星,直到克里斯蒂安·惠更斯使用倍數更高的望遠鏡才看清楚並認為是環。惠更斯也發現了土星的衛星土衛六。不久之後,卡西尼發現了另外4顆衛星:土衛八、土衛五、土衛三和土衛四。在1675年,卡西尼也發現了著名的卡西尼縫[77]。

之後一段時間都沒有進一步的有意義發現,直到1789年威廉·赫歇爾才再發現兩顆衛星:土衛一和土衛二。形狀不規則的土衛七和土衛六有著共振,是在1848年被英國發現的。

在1899年,威廉·亨利·皮克林發現土衛九,一顆極度不規則衛星,它沒有如同更大衛星般的同步轉動。菲比是第一顆被發現的這種衛星,它以周期超過一年的逆行軌道繞著土星公轉。在20世紀初期,對土衛六的研究在1944年確認他有濃厚的大氣層- 這是在太陽系的衛星中很獨特的特徵。

1979年的9月,先鋒11號成為拜訪土星的第一個人造天體,它從距離行星雲層頂端20 000 公里處飛越,獲得了低解析度的行星和一些衛星的影像,但影像的解析力上不足以分辨表面的特徵。這艘太空船也觀察了環,發現了環縫中有稀薄的物貭,換句話說,環縫不是空無一物的。先鋒11號也測量了土衛六的溫度[78]。

在1980年11月,航海家1號太空船拜訪了土星系統,送回了第一批行星、環和衛星的高解析度影像,這是第一次人們可以看清土星表面的變化和圍繞著它的各式各樣的衛星。航海家1號執行了近掠土衛六的任務,使人們對這顆衛星大氣層的認識增進了許多。但同時,它也證實了可見光是難以穿透土衛六大氣層的,因此還是未能觀察到土衛六表面的詳情。這次的近掠也改變了太空船的航向,使它的飛行軌道偏離了太陽系的平面[79]。

差不多在一年之後的1981年8月,航海家2號繼續對土星系統進行研究,拍攝了更多土星衛星的近距離照片,並且也發現了土星環和大氣發生變化的證據。不幸的是,在飛越期間,太空船的轉動平台故障了兩三天,使得一些計畫中的影像無法拍攝。完成對土星的觀測之後,太空船利用土星的重力拋射朝向天王星飛去[79]。

這艘太空船發現並確認了一些新的衛星在接近環或環的內部環繞著土星,也發現了一些新的小環縫:馬克士威縫(在C環內的縫)和Keeler環縫(在A環內一個寬42 公里的環縫)。

在2004年7月1日,卡西尼-惠更斯號太空船完成SOI(土星軌道切入)的操縱進入了在土星附近環繞的軌道。在SOI之前,它已經廣泛的研究過這個系統。在2004年6月,它首度近距離的飛越土衛九,並送回了高解析度的影像和數據資料。

卡西尼號飛越土星最大的衛星,土衛六,並且用雷達影像獲得了大湖、海岸線以及許多海島和山的影像。在2004年12月25日釋放登陸艇惠更斯號之前,兩度飛越土衛六。惠更斯號在2005年1月14日登陸土衛六的表面,在大氣層中下降的途中和著陸以後送回了大量的數據。在2005年當中,卡西尼號多次飛越土衛六和其它的冰衛星。卡西尼號最後一次飛越土衛六是在2008年3月23日。

從2005年初,科學家追蹤由卡西尼號發現的土星上的閃電。這些閃電釋放出的能量比地球上的閃電強了1,000倍。此外,科學家也相信這場風暴是曾經見過的最強烈的一種[80]。

在2006年3月10日,NASA宣佈經由卡西尼號的影像發現,在土衛二上的間歇泉噴發出的物質中含有液態水的證據,影像也顯示在冰冷的噴泉中有高聳的羽狀物散發出的液體顯示出有水的顆粒。依據加州理工學院安德魯英格索爾博士的解釋:"太陽系其他的衛星有被數公里厚的冰凍外殼覆蓋著的液態水海洋,這與此處在地表之下數米,不超過10米的口袋中有液態水,不知會有什麼不同[81]。"

在2006年9月20日,卡西尼號的影像揭露了一個之前未曾發現過的行星環,在較明亮的主要土星環帶之外和G與E環之內。明顯的,這個環的來源是土星的兩顆衛星像隕石一樣碰撞的結果[82]。

在2006年7月,卡西尼號首度證明在土衛六的北極附近有碳氫化合物的湖,並在2007年1月獲得證實。在2007年3月,另外的影像發現在土衛六的北極附近有碳氫化合物的"海洋",最大的一個幾乎有裏海那麼大[83]。

在2006年10月,太空船在土星的南極偵測到一個直徑5,000公里並有眼牆的颶風[84]。 2013年9月卡西尼號在土星北極地區另發現了一個巨大的颶風,風眼直徑2,000km,為地球上平均直徑的20倍。其風速可達150 m/s。[85]

在2006年當中,太空船發現並證實了四顆新的衛星。它最初的任務在2008年完成第74圈的環繞之後即將結束。然而,美國國家航空暨太空總署在2008年4月15日已經宣布此一任務將再延長兩年[86]。

最佳的觀測時機

土星是肉眼可見的五顆行星中距離最遠的一顆,其他四顆是水星、金星、火星和木星(天王星和灶神星在黑暗的環境下也能用肉眼看見),並且直到1781年發現天王星之前,是早期的天文學家所知道的最後一顆行星。以肉眼在夜晚看見的土星是一顆明亮的,發出淡黃色光芒的光點,光度通常在+1至0等之間,以29½年的週期在黃道上以黃道帶的眾星作為背景,繞行天球一週。多數人藉助於光學儀器(大的雙筒鏡或望遠鏡)的協助,以20倍以上的倍數,就能清楚的看見土星環[23]。

土星是外行星,在合日(視覺上接近太陽)前後兩個月以外,其他時間也適合觀測。而跟外行星的性質一樣,當衝日時是觀測土星最好時候,因為土星衝日時,土星最亮(約0等)之餘,視直徑(角直徑)也最大,而且衝日前後,整夜可見。

在它出現在天空中可以觀賞的大部分時間,都是值得鼓勵大家觀賞的目標。在接近衝(行星的位置在離日度180°之處,也就是在天空中與太陽相對的方向上)的前後時段是觀賞土星和土星環的最佳時段。土星在2002年12月17日衝的時候,因為土星環以最有利的角度朝向地球,因此有最大的亮度[58]。

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads