热门问题

时间线

聊天

视角

台湾统治者列表

维基媒体列表条目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

台灣統治者在信史中應自1624年荷蘭統治算起,期間歷經明鄭、台灣清治時期、台灣日治時期與中華民國時期。17世紀中期(1638年)時,台灣原住民-巴布拉族與巴布薩族、巴則海族、洪雅族、道卡斯族在台灣中部已成立大肚王國,其統治者稱為「白晝之王」,但目前僅有兩位「白晝之王」有跡可查。[1][2]在17世紀之前,元、明兩朝雖於澎湖群島設置了澎湖寨巡檢司,也有澎湖寨巡檢官職設置(例如首任澎湖寨巡檢陳信惠),不過其僅駐於澎湖群島,並未實際管轄台灣。另外,值得一提的是,20世紀之前,台灣統治者所轄實際領土皆未達台灣全境;即使到19世紀末期,台灣清治時期政府力量仍未涵蓋所有台灣原住民居住的番地。

臺灣歷史、台灣歷史年表 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 史前時期 | |||||||||||

| 荷治 1624-1662 |

西治1626-1642 | 原住民政權及部落 -1933 | |||||||||

| 明鄭時期 1661-1683 |

|||||||||||

| 清治時期 1683-1895 |

|||||||||||

| 日治時期 1895-1945 |

|||||||||||

| 戰後時期 1945 迄今 | |||||||||||

| 其他臺灣系列 | |||||||||||

除此之外,1722年至1769年負責監督台灣行政之巡視台灣監察御史,及自1874年至1884年每年冬春兩季駐守於台灣台南辦公的福建巡撫、掌管台灣內政之台灣府知府、台灣布政使、掌管台灣軍事之台灣鎮總兵等,在此均不認定為台灣統治者。而即使照這樣認定標準下,並扣除未派實上任或回任者,從1624年至今的三百八十幾年當中,台灣統治者超過了160位以上。

Remove ads

大肚王國

大肚王國在1638年時已統治臺灣中部[3][2],到1732年為止,其中的大肚王國君王皆為統治臺灣中部的君主,詳見如下:

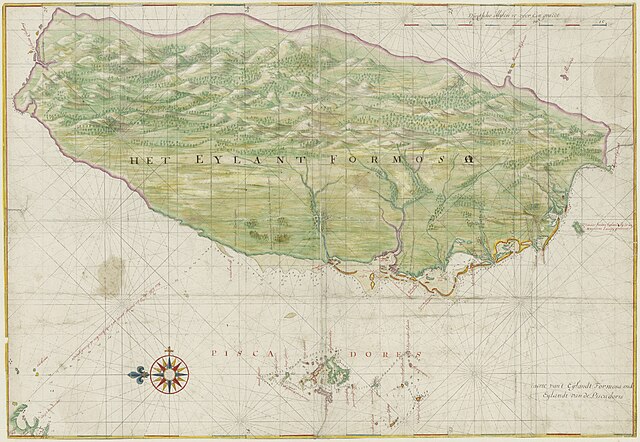

荷屬福爾摩莎

臺灣長官(荷蘭語:Gouverneur van Formosa,亦譯成大員長官、福爾摩沙長官)是指荷屬福爾摩莎(Nederlands-Formosa)的最高領導人,由荷蘭聯合東印度公司所委任的駐臺行政長官,負責全臺殖民地行政事務。從1624年至1662年,共12任。

以印尼為總部的荷屬聯合東印度公司,1622年初佔澎湖時,以馬公作為東亞貿易的轉口基地。1623年,荷蘭人於一鯤身建立簡單砦城,之後以此為基礎,興建規模較大的城堡「奧倫治城」(Orange),1627年以荷蘭省名澤蘭省(或譯熱蘭省)改建命名為「熱蘭遮城」(Zeelandia),至此成為台灣長官駐守之行政中心。

Remove ads

西屬艾爾摩沙

西班牙統治臺灣期間,在位君主為國王費利佩四世。

雞籠淡水長官為西屬艾爾摩沙(Hermosa Española)的領導,西班牙設於台灣北部的統治官職名稱,首任長官為1626年攻下北台灣的伐爾得斯。

包含台灣遠征軍統帥伐爾得斯,1626年-1642年間,擔任此長官職位的西班牙人共有八位,1630年起,該職位又分為西班牙雞籠長官與西班牙淡水長官。兩職分設立於雞籠(今基隆)與淡水兩地。而此長官職位,直至西班牙遭荷蘭人打敗,讓出雞籠與淡水兩地為止。

1630年之後分設於基隆與淡水兩地的雞籠淡水長官,行政中心分設於台灣基隆和平島與大台北地區的淡水市鎮。其中,設於和平島一地之駐紮行政中心為聖薩爾瓦多城,而淡水長官駐守地則為今仍相當盛名的紅毛城。

Remove ads

Remove ads

明鄭

延平王為明朝永曆帝於1653年賜予鄭成功的封號,因此一般來說,延平王指的都是鄭成功。如:台灣各地今常見的延平郡王祠。不過即使如此,繼任明鄭統治者的鄭經與鄭克塽亦自稱為延平王。而1661年起,延平王所轄領土除了福建一部份之外,也包含了台灣南部的台南一帶。尤其是1664年,鄭經失去福建大部領土後,延平王實為台灣台南地區統治者。而歷任延平王及實際開始統治台灣南部的年份為:

承天府府尹,是指明鄭自1661年於台灣設置的台灣最高地方政府主管官,1664年,承天府旋即被鄭經所廢,承天府府尹亦裁撤取消。較為特殊的是,鄭成功與鄭經建台期間,仍據閩南部分領土,故台灣事務多由承天府府尹統治治理。

東寧總制為明鄭初期總轄台灣的官職。1674年,東寧總制正式設立,擔任此官職的為明鄭要臣陳永華。而該職務之設立,其主要目的為鄭經西征期間,留守台灣之用。越數年,鄭經攻打福建失利回台後,該總制並未取消。1680年5月,陳永華因病辭卸該官職,並於同年7月逝世。之後,即無人擔任該官職。

清治時期

台灣道為清朝特殊行政區劃及官職。就官職而言,其職掌介於巡撫與知府之間。而台灣清治時期這段時間,台灣道正屬福建省所管轄,地位位階為略低於福建巡撫,但高於如:泉州知府或漳州知府的建制,不過因為台灣道初設於廈門辦公,清康熙朝爾後管轄範圍與性質又與掌管內政的台灣府知府相近,因此部分文獻以不同立場稱台灣府知府為此階段實際統治者。

台灣道屬於道員一級之正四品文官。除了統管台灣政學經建內政外,也制約管轄台灣鎮總兵,為台灣地方的實際軍政領導人。而其官職全名,依沿革先後為福建分巡台灣廈門道、福建分巡台灣道、福建分巡臺灣兵備道、按察使銜分巡台灣兵備道,除此,台灣道官職名稱亦稱為台灣巡道或分巡台灣道。

官餉酬勞方面,以1755年(乾隆二十年)台灣所列歲出為例子,台灣道之年俸銀為六十二兩四分四釐,養廉銀一千六百兩(台灣縣及鳳山縣各出四百兩,諸羅縣八百兩),合計為一千六百六十二兩四分四厘。而當時差役工人薪餉,約為一年二十兩至三十兩。

福建分巡台灣廈門道為1687年-1727年,台灣道的主官正式官職,為台灣西部及澎湖的實際統治者,此官職名稱又稱為台廈道。事實上,清治時期初期的這階段,台廈道駐守地仍為福建廈門,而首任道員為周昌。1727年,福建分巡台灣廈門道升格為福建分巡台灣道,吳昌祚為升格後的首任主官。

福建分巡台灣道設置於1727年,此官職與前身台廈道最大不同是臺廈道道署設於廈門,升格之後的台灣道則直接設署於台灣臺南,也派實赴任。不過在幾乎同時期,清朝亦增設巡視台灣監察御史來制衡渡臺設署之台灣道。此外,台灣清治時期的這階段,台灣仍為福建省所管轄,主官皆為外地輪調。1767年,張珽任職期間,福建分巡台灣道升格為福建分巡台灣兵備道,而此次升格後不久,擁有監察台灣軍政權責的巡臺御史也為之裁撤。

- 吳昌祚:1727年,1724年就任臺廈道,1727年台廈道升格台灣道,他亦為首任主官。

- 俞存仁:1728年,代理。

- 朱鴻緒:1728年,未到任。

- 孫國璽:1728年

- 劉藩長:1728年

- 倪象愷:1731年

- 張嗣昌:1732年

- 沈起元:1735年代理。

- 尹士俍:1735年

- 劉良璧:1739年代理。

- 鄂善:1739年

- 劉良璧:1740年仍兼理知府

- 莊年:1743年。

- 書成:1746年。

- 方邦基:1749年代理

- 金溶:1750年

- 拕穆齊圖:1752年

- 德文:1755年

- 楊景素:1758年

- 覺羅四明:1761年

- 余文儀:1764年

- 蔣允焄:1764年代理,1765年真除擢台灣道。

- 奇寵格:1766年因「生番」殺人卸職。

- 余文儀:1766年因生番殺人,從福建按察使降台灣道。

- 張珽:1766年,擢分巡台灣道,兼理學政。

福建分巡臺灣兵備道升格設置於1767年。該官銜與前身分巡台灣道最大不同在予明確加授台灣軍權,也就是統領台灣鎮,負責總兵亦受該官職制約,之後更免受巡視台灣監察御史制衡。1791年,萬鍾傑任職期間,福建分巡台灣兵備道再度升格為按察使銜分巡台灣兵備道。

- 張珽:1766年,擢分巡台灣道,兼理學政。

- 孫孝瑜:1768年上任

- 余文儀:1768年

- 蔣允焄:字為光,號金竹,本籍中國貴州,清朝官員,1769年升台灣道。

- 奇寵格:滿洲鑲白旗人,1771年

- 碩善:1774年

- 成城:1774(或1775年)

- 馮廷丞:1775年

- 蔣元樞:1775年,知台灣府事,1776年任分巡台灣道,兼理學政。

- 張棟:1777年

- 俞成:1780年

- 蘇泰:1781年

- 穆和藺:1782年任分巡台灣道,兼理學政。

- 楊廷樺:1782年

- 李俊原:1783年(未到任派實,遭革職論處)

- 孫景燧:1784年到任,1786年,林爽文事變遇害。

- 永福:1783年

- 楊廷理:1788年以台灣知府護理台灣道。

- 王右弼:1788年

1791年,清治時期的台灣澎湖的實際統治主官再度升格,名稱則變成按察使銜分巡台灣兵備道。該官銜明確加授按察使銜,也就是將本來的正四品道員官銜提高到正三品按察使官銜。同時,也將福建省監察台灣的職務劃分與台灣道。簡言之,就是新官銜增加了獨立監察權。而此次的升格,相信與動搖全台的林爽文事件有很大關係。

1885年,台灣道行政區劃升格為省之後,正三品按察使銜分巡台灣兵備道原則受從二品之台灣巡撫制約,實際行政權也為福建台灣布政使所承襲。因為管轄區域重疊,也造成了軍政皆雙首長制的窘困尷尬。而首任台灣巡撫劉銘傳與同時期就任台灣道的劉璈,還因為爭權造成許多紛爭,1889年,西仔反戰役立功且主導興建台北城。對台灣極有貢獻的台灣道劉璈最後還因被誣告而充軍黑龍江。

- 萬鍾傑:1788年

- 王慶常:1791年,似未到任

- 楊廷理:1791年

- 劉大懿:1795年

- 季學錦:1797年

- 遇昌:1798年

- 慶保:1801年

- 遇昌:1802年

- 慶保:1805年回任

- 清華:1806年

- 張志緒:1808年

- 汪楠:1811年

- 羅奇瑜:1812年

- 汪楠:1817年回任

- 蓋方泌:1818年代理

- 汪楠:1819年再回任

- 蓋方泌:1819年再度代理

- 葉世倬:1820年

- 毛鼎亨:1821年(未到任)

- 史譜:1821年

- 周漪:1821年

- 陳中孚:1821年

- 胡承珙:1821年

- 方傳穟:1824年代理

- 孔昭虔:1824年

- 陳鑾:1827年(未到任)

- 劉重麟:1827年

- 鄧傳安:1830年代理

- 平慶:1830年

- 周凱:1832年,權台灣道。

- 劉鴻翱:1833年

- 周凱:1836年回任

- 熊一本:1837年代理

- 沈汝瀚:1837年

- 姚瑩:1838年,台灣道,因第一次鴉片戰爭中斬殺英俘,被流放四川。

- 熊一本:1843年

- 仝卜年:1847年

- 熊一本:1847年回任

- 徐宗幹:1848年,授台灣道。

- 瑞璸:1854年(未到任)

- 裕鐸:1854年

- 孔昭慈:1858年,升台灣道,1861年死於戴潮春事件。

- 洪毓琛:1861年,調任台灣道。

- 陳懋烈:1863年

- 丁曰健:1864年,補台灣道。

- 吳大廷:1866年

- 梁元桂:1868年代理

- 黎兆棠:1869年

- 定保:1871年

- 周懋琦:1872年代理

- 潘駿章:1872年

- 夏獻綸:1873年,署台灣道。

- 周懋琦:1879年再度代理

- 張夢元:1879年

- 劉璈:1881年,台灣道。(後續任台灣道者未列)

台灣巡撫設置於1885年,為台灣建省後的臺灣西部最高地方統治者。同年,福建巡撫裁撤,設閩浙總督,而建省後的台灣省正式名稱亦稱為福建台灣省。1887年,台灣巡撫更名為福建台灣巡撫。

台灣巡撫或福建台灣巡撫總管台灣軍政。在官職上,台灣屬巡撫官銜,品等為從二品,加銜後升為正二品。在官餉方面,以首任巡撫劉銘傳為例:年薪約為155銀兩,養廉銀則為一萬兩,與升格前的按察使台灣道薪津相距甚大,而當時工人差役一年薪餉則約為二、三十兩左右。

斯卡羅酋邦

斯卡羅酋邦在大約三百餘年前開始統治今日臺東縣的太麻里、金崙、大鳥以及屏東縣的滿州一帶[5],其中的豬朥束社(Ciljasuak)Garuljigulj 家系為統治斯卡羅的大頭目,詳見如下:[6]

原住民領袖

事實上,清治時期期間,清朝政府並未實際統治到清朝所謂的番地,即原住民的勢力範圍,因此原住民部落,甚至是某些周圍的漢族部落仍屬原住民的統治者管理,因此各原住民族的大頭目亦可屬最高地方統治者。

台湾民主国

日治時期

日治時期,日本天皇成為名義上臺灣最高統治者。

台灣總督是指台灣日治時期,由日本所指派的總督。大清帝國因為甲午戰爭戰敗,在1895年將台灣割讓給日本,1945年日本於第二次世界大戰中戰敗,日本放棄對台統治,台灣日治時期結束。在1895年到1945年半個世紀當中,日本共派任了19個總督,可以劃分為以下三個時代:「前期武官總督」(1895年—1919年)、「文官總督時代」(1919年—1937年)、以及「後期武官總督」(1937年—1945年)。

實際上,無論是前期以薩摩藩、長州藩為主的武官總督,或是大正及昭和年代初期來台的文官總督,還是後期,日本軍國內閣所派任的總督,一般來說,當時在台灣,台灣總督就是擁有行政權、軍事力量和立法權的絕對權力者。透過台灣總督府官署系統,日治時期的台灣總督幾乎掌控所有行政資源。此外,總督尚可隨意任命和左右法官、檢察官並鎮壓島內反對力量。雖說是以殖民心態經營台灣,但歷任總督或總督府官署系統中,仍出現不少稱職的技術官僚。因此日本統治台灣的五十年之間,對於台灣整體環境,有相當程度的改善,也奠下台灣現代化的基礎。

台灣地區於1945年10月25日舉行受降典禮,但台灣總督府的官制至1946年5月31日方正式廢止。

戰後時期

台灣省行政長官是1945年8月29日-1947年5月16日,台灣與澎湖的實際統治者官職,也是台灣省行政長官公署的主官。該官職只短暫維持不到兩年時間,也僅由陳儀擔任。

台灣省主席為1947年5月16日起之台灣澎湖地方統治者。其中,跨越了國共內戰之前國民政府時期與遷台後的中華民國政府。而於1950年代國民政府政權未遷台之前,台灣省主席為當時為台灣最高統治者,辦公處所設於日治時期臺北市役所(即現今行政院)。期間兩任主席分別為:魏道明(1947年5月16日上任)及陳誠(1949年1月5日)。行政院政務會議於7月18日通過,再經非常委員會追認,8月15日陳誠由臺灣省政府(現今行政院廳舍)遷入日治時期台灣總督府「介壽館」(即現今總統府)辦公,仍兼台灣省主席,9月1日正式就任東南軍政長官;至1949年12月21日吳國楨接任台灣省主席,陳誠方專任東南軍政長官至1950年3月31日止。

由於國民黨在中國大陸國共內戰失利,1949年12月7日,行政院長閻錫山正式宣佈中華民國行政院於台北的「介壽館」(即現今總統府)辦公,至此,台灣最高統治者又變成行政院長。而此情形延續到1950年3月,蔣中正移署台北總統府實際統治台灣為止。

1950年1月3日,蔣中正於台灣接管政事,同年3月1日正式「復行視事」後即進駐在臺北市的中華民國總統府。至此中華民國總統成為台灣最高統治者,具有國家元首及三軍統帥的身份,對內掌握行政權,負責政治上的最高責任,對外則代表國家行使權責,總統在英文中為President。

在國際上,與中華民國有邦交的國家,使用「中華民國總統」的稱呼,而多數國際主流媒體則採用「台灣總統」來稱呼遷台後的中華民國總統。至於中華人民共和國則不承認已播遷至台灣島的中華民國政府的合法性,僅稱之為「台灣當局」,並稱中華民國總統為「台灣地区領導人」。据中華人民共和國的《關於正確使用涉臺宣傳用語的意見 (页面存档备份,存于互联网档案馆)》之規定,中国大陆媒体不能使用“中华民国”字样描述台湾当局。但如果新闻中无法避免正式称谓,则需在其官衔或机构名称加上引号,如“中华民国总统”、“總統府”等[8][9],并且经常在引号前加上“所谓”二字,或者将出现的青天白日滿地紅旗画面或总统字眼打上马赛克[10][11]。獲准在中國大陸落地的境外电视台,如鳳凰衛視,一般以「台灣領導人」的称谓来指代中华民国总统。在香港,部分親中媒體也會使用「台灣地區領導人」一詞[12][13][14][15][16]。

參見

腳註

- 仅在澎湖统治

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads