热门问题

时间线

聊天

视角

广州地名

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

本條目是介紹廣州地方的地名,包含中英文地名、名称的历史、由来及争议等。

此條目可能包含原创研究。 |

中文正式名称

广州有文字记载的历史可以追溯到公元前214年。早在4000多年前的新石器时代,这一带就有“百越人”(即古代百越族土著)活动[1]。前9世纪,“百越人”和长江中游的楚国人已有来往。前473年,越国为楚国所灭,宰相公师瑜带领越国百姓往南迁徙至广东,并在广东建南武城。前887年,南武城改设楚庭,成为广州最早的名称。春秋战国时期,岭南泛指今两广和越南北部地区,当时居住在这里的民族称为南越(又称南粤)。前214年,秦始皇统一岭南,最后统一岭南并建立政权,设置南海、象郡、桂林三郡,同时建立番禺城(今广州)等县。南海郡含今广东大部,郡治番禺,首任郡尉任嚣,这是广州历史上第一次划分的行政区[2][3]。

三國時期,吳國的勢力已逐漸擴展到嶺南一帶。217年番禺成為交州的治所。

吳大帝黃武五年(公元226年)把交州分為「交州」和「廣州」兩部分,合浦以南稱「交州」,合浦以北稱「廣州」,廣州治所在番禺,這是「廣州」得名的開始。[4] 因州治由廣信縣遷來,故以「廣」命名新置州份(一說因州東西之廣闊數千里而得名)[5],但當時的廣州僅是指一個管轄區,包括南海、蒼梧鬱林、合浦四郡。

直到1921年成立市政廳,當時廣東的省城(廣州府)正名為「廣州市」,至此才成為中國第一個“城市”[6]。此外,中華民國大陸時期的廣東人還將廣州稱為省城或者番禺。以前南海亦屬廣州,現時已歸入佛山市。

Remove ads

其他中文别称

除一些舊稱外,還有諸多別稱:如羊城、穗城、仙城、花城等。

相传古时的广州因连年旱灾,五谷歉收,人们生活困难。有一天,忽然仙乐悠扬,南海天空飘来五朵彩云,五位仙人身穿红、橙、黄、绿、紫五色彩衣,各骑不同毛色的仙羊,手执一茎六出的稻穗,腾云驾雾降临楚庭。仙人们把稻穗赠给这里的人们;又把五只仙羊留下来,然后腾云离去。人们把稻穗撒向大地,从此广州风调雨顺,五谷丰登;五只仙羊化为石羊留在山坡上。是为五羊城、五羊仙城、羊城、穗城、仙城之名的由来。[7]

五羊传说最早的“佐证”是广州的五仙观。北宋时在十贤坊(今广仁路省财政厅一带)已有祀奉五仙的寺院。到南宋嘉定年间迁至西湖玉液池畔,即今西湖路附近,称奉真观。相关的文字记载可以追溯到晋代裴渊所做的《广州记》。北宋太平兴国八年(983年)成书的《太平御览》中引用《广州记》中的描述:“州廳事梁上畫五羊像,又作五穀囊,隨像懸之,雲昔高固爲楚相,五羊銜穀莖于楚庭,于是圖其像。廣州則楚分野,故因圖像其瑞焉。”同时还引述《郡国志》:“廣州,吳孫皓時以滕脩爲刺史,未至州,有五仙人騎五色羊負五穀來,迎而去。今州廳事梁上畫五仙人騎五色羊爲瑞。”984年成书的《太平寰宇记》引用《续南越志》云:“旧说有五仙人骑五色羊执六穗秬而至”[8]。

北宋政和三年经略使张励在一次重修五仙观时所撰的《重修广州五仙祠记》中完整地记载了五羊传说,并说明五仙观是广州人为了供奉五仙而在其降临之地修建的。宋朝诗词文学中也反映出这个传说与“五羊”别称的使用。比如宋人郭祥正著有《五仙謠》:“番禺五仙人,騎羊各一色;手持六秬穗,翱翔繞城壁;翩然去乘雲,諸羊化為石……”[9]。五仙观内有五仙雕塑,伴以五羊石像,五仙被奉为“山谷神”。观内还有一块巨大的红砂岩,上面有一个一米多长的凹痕,形状似脚印,被称为“仙人拇迹”。广州的仙邻巷、仙羊街、伍仙桥等地名都与五羊仙人有关。现时越秀公园内的五羊石像,被视为广州城标。

广州属亚热带季风气候,夏无酷热、冬无严寒、雨量充沛、鲜花四季盛开。广州人向来有种花、买花、插花的习惯。自清朝咸丰年间至今,春节前夕均在市内举办盛大的花市。花市数里长街,吐艳争芳,人潮涌涌,广州“花城”的美誉名副其实,在国内城市中,这一别称和美誉也仅广州独有。中华人民共和国成立后又举办迎春花会、菊展等活动。芳村地区的农民早在隋朝就以种植花卉为生,花地因此而得名,至今该处仍是广州的重要花卉生产基地。市内有华南植物园、广州兰圃、西苑等以培植花木盆景为主题的公园。固广州有“花城”之誉。而秦牧的散文《花城》使这一别称传至国外。广州市内和郊区皆拥有优秀的绿化覆盖和质量,被评为国际花园城市和国家森林城市,是中国特大城市中唯一同时获得两项殊荣的。

英文地名

在明朝或以前,广州也叫广府,为广州府之缩写,而最早的英文名字也是始于此名,由当时的波斯等中东国家称呼为Khanfu。[10]

1841年之前,清政府實行一口通商政策,廣州作为當時中國僅有的對外口岸,成為時下外國人唯一可以登陸停留的中國城市。[11]由於外國人被限制於廣州城內活動,加上當時廣州城尚無「廣州市」的稱謂(廣州市市政廳1921年2月15日成立),僅有當地人常將其稱作「省城」,導致他們對於廣東的認識也限於廣州城內,故將「省城」直接稱作「Canton」(坎頓)(特指廣東之省治)[註 1],「Cantonese」也随之成為廣府人、廣東人和廣州話(廣府話、廣東話)的代名詞。在《新牛津英语词典》裡,對「Canton」的解釋是:sb. The name of the city in southern China。

由嘉约翰(John Glasgow Kerr)所寫,於1889年出版的英文廣州旅遊指南《Canton Guide》,涉及了當時外國人對「廣州」、「廣東」、「廣州府」的表達:

| “ | The City of Canton is situated on Pearl River, 90 miles from Hongkong, On Lat 23 degrees 7 minutes N., and Long. 113 degrees 14 1/2 minutes E. It is the Capital of Kwong-tung Province, and contains about 1,000,000 inhabitants. It is the residence of the Viceroy of the two Kwong Provinces, and of high military and civil officials of the Province. It is also the seat of the officers of the Kwong Chau Department, and as the City is built in two Districts or Counties, it contains the Offices of two District Magistrates. | ” |

文中提及「廣州」用「Canton」,「廣東省」用「Kwong-tung Province」,「廣州府」用「Kwong Chau Department」,「兩廣總督」用「Viceroy of the two Kwong Provinces」,而「two Districts or Counties」則是「南海與番禺」。由此可見,當時對地域管轄的層次和地名的區別已比較明確。

在19世纪,由外国客商绘制的广州英文地图已经使用粤式英文拼音拼写广州地名。由于早期没有统一的粤拼方案,所以会出现同一地方有不同译名,但一般仅有个别字母不同,发音差别并不太大。至20世纪,国民政府开始使用郵政式拼音统一全国英文译名,对於广州等非国语地区,另颁布特殊邮政式拼音,广州地名(含珠三角)使用粤式邮政式拼音(與香港政府粵語拼音大致相同),如黄沙称“Wongsha”(部分地名的拼写习惯中间没有空格)。英文称谓方面,「廣州市」成立前一段时间,曾以“Canton Province”指代广东省,“Canton”指代省城。「廣州市」成立後,沿用「Canton」此英文名稱,並使用「廣東省」(Kwong-tung Province)和「廣州府」(Kwong Chau Department)兩個行政單位構詞,以區別於「Canton」。到後来“Kwangtung”出现,比“Kwongtung”更为常用。2001年前仍然在香港营业的「广东省银行」英文名称就是“The Kwangtung Provincial Bank”。

香港的廣東道目前使用的英文名稱為“Canton Road”。廣東道原名勿當拿道(後譯麥當奴道),至1909年3月為免與香港島的同名道路混淆,道路遂改以廣東省城為名,稱「Canton Road」,由於當時並未有「廣州市」,故中文簡化翻譯為「廣東道」。在上海,原先公共租界工部局以内地各省名称命名的道路,均为南北走向,唯独广东路是东西走向。與香港的廣東道一樣,1865年該路改名的時候,「廣州市」仍然叫「廣東省城」,遂中文被譯作廣東路並沿用至今。在美國與歐洲,有二十幾個以「Canton」命名的地方,這些地方的名稱都是取自於「廣州」,因為當時人們認為「廣州」代表「美麗」與「富裕」,許多華人移民便命名了許多「廣州城」。[來源請求]中國廣東省及多個省份的城鎮或地區都有模仿廣州,而稱為「小廣州」。

中华人民共和国成立後,開始推廣普通話的郵政式英文名称「Kwangchow」,「Canton」逐漸被停用,到後來有了漢語拼音後「Kwangchow」亦被取締,目前只剩下广州友谊商店环市东总店的门上招牌保留。

1958年2月11日,全国人大批准颁布《汉语拼音方案》。1978年8月,中国文字改革委员会、外交部、国家测绘总局、中国地名委员会等四家单位在给国务院《关于改用汉语拼音方案作为我国人名地名罗马字母拼写法的统一规范的报告》中写到“为了进一步贯彻执行周恩来总理关于汉语拼音方案‘可以在对外文件、书报中音译中国人名、地名’的指示,……。”1977年8月,中华人民共和国派代表团参加了在希腊雅典举行的联合国第三届地名标准化会议,中国当局提出的“关于采用汉语拼音方案作为中国地名罗马字母拼写法的国际标准的提案”在会上根据“名从主人”的原则获得通过。此报告於当年9月28日被国务院批转(国发[1978]192号)。中国大陆此後直接以汉语拼音统一大陆地方譯名,在未开展广泛咨询公众的情况下,不论发音是否与普通话相似程度,一律汉语拼音化,只有拉萨、内蒙古、乌鲁木齐、哈尔滨等地方获保留少数民族拉丁文转写方案。[12]从此广州对外正式英文被改成“Guangzhou”,粤拼地方名称也全部被摧毁。时至今日,世界有不少西方国家仍然称广州为“Canton”。国际上,航空和航海系统依然采用“Canton”的缩写“CAN”指代广州。香港九广铁路(KCR),即营运从九龙到广州的铁路在香港段的公司(现时已改由港铁营运),其英文名称就是“Kowloon-Canton Railway”。在广州本地,官方旅游指南介绍本土文化仍然会使用的传统词汇寥寥可数,只有粤菜“Cantonese Cuisine”、广彩“Canton Enamel Ware”。只有一些在1979年前命名、或是超过30年历史的名词译名仍然保留“Canton”字样,如广交会(Canton Fair)和广州大厦(Hotel Canton)等。

鑒於「Guangzhou」一詞在國際與歷史上知名度較低,发音困难(汉语拼音普遍存在該問題)。而近年新生代对本土文化保育意识提高,再对照香港传统译名(Hong Kong),故有不少市民希望政府能恢復有超過200多年歷史的「Canton」作為廣州的譯名。很多在广州工作过的外国总领事,离职时都劝告市政府对外使用自己的传统名称,“趁现在还为时不是太晚”,至少国际上还记得和承认“Canton”。否则再过些年,千年商都“Canton”在国际上就可能彻底消亡。在《南方都市报》刊登的读者来信中提到,广州的官员们看见了工厂和房地产,却看不见历史与文化;他们会算计有形资产的价值,却不会估量无形资产的价值,“名字无所谓,叫阿猫阿狗都一样”。[13]有香港政协委员建议广州市政府应考虑将译名“Guangzhou”改为更多外国人熟知的“Canton”,或将其与“Guangzhou”共用,以符合广州历史[14]。

出於對中華人民共和國政府的尊重,在廣州的外國領事館目前基本都使用「Guangzhou」。美領館一位職員稱:「外交上要顧及與中方文件的銜接問題,而文件的一致性是非常重要的。但有時為了讓更多人明確,會使用『Guangzhou (Canton)』」。意大利領館的職員則表示,他們使用英語對外時都是一致使用「Guangzhou」,但用意大利文時則會使用「Canton」。[15]目前,法語和義大利文均為「Canton」,葡萄牙文為「Cantão」,波蘭文和荷蘭文均為「Kanton」,西班牙文為「Cantón」;而德語則「Kanton」和「Guangzhou」同時使用。

近年来,传统称谓被使用的頻率开始增加,半官方机构主办的活动,如广府文化节,名为“Canton Festival”。但也有活动组织机构用“Canton”表示廣東,如艺术广东国际收藏品及艺术品博览会的英文译为“Art Canton”,广东亚洲音乐节译为“Canton Asian Music Festival”。民间的广州球迷联盟等本地球迷团体使用Canton FC来作为其支持的广州恒大足球俱乐部的英文称呼。也有委员建议将广州塔命名为“Canton Tower”,以充分利用“Canton”这个国际知名的品牌,统一城市标识[16],最后广州塔英文定名為“Canton Tower”,这是1979年後首次被当局重新使用。雖然廣州塔由政府資本持有,但並非政府機構,所以在英文命名上具有自主性,相關的法律對其並不具有約束力。

Remove ads

总结

视角

1978年9月26日,国务院批转文字改革委员会、外交部、测绘总局、地名委员会《关于改用汉语拼音方案拼写中国人名地名作为罗马字母拼写法的实施说明》第三条规定:“在各外语中地名的专名部分原则上音译,用汉语拼音字母拼写,通名部分(如省、市、自治区、江、河、湖、海等)采取意译。但在专名是单音节时,其通名应视作专名的一部分,先音译,后重复意译。例如珠江,現多翻译成“Zhujiang River”,但也有意譯作“Pearl River”的,民国时又譯“Canton River”,現已不用。

1979年後,广州市已全面使用汉语拼音,并进行为期多年的推广普通话运动,以粤拼拼写的地名、机构名称被全部消除,改以普通話拼音,使用超过100年的粤语拼音在广州以至广东从此式微。

1990年代,随着香港电视及电影越来越普及,众多电视剧和港产片出现演员的香港政府粤语拼音(與廣州使用的粵式郵政拼音大致相同),开始使已使用汉语拼音多年的广州人产生亲切感和认同感。进入21世纪,随着香港开放自由行及不少港资企业在广州开设分店(如许留山“Hui Lau Shan”等),受其影響,广州人对香港经常使用的粤拼有了进一步的认识,香港政府对于粤文化的保育和传承,令广州人对于政府强制推普、扼杀文化开始不满。而有部分广州人,因已不识粤语拼音,认为该拼音由香港发明,故称其为“香港拼音”。珠江新城兴盛路有路牌在2010年曾使用了香港政府粤拼Hing Shing Road,被众多媒体采访,不少市民表态支持。随后广州城市建设委员会马上以违反广东省地方标准《公共标志英文译法规范》为由将标识英文改回汉语拼音[18]。

广东省在2011年底发布《广东省国家通用语言文字规定》,对教育、政府公共服务、公共地方标识、电视广播的语言、中文字及拼音译名的使用等提出诸多限制,也规定地名必须使用全汉语拼音,不能使用外文(包括已使用多年的传统外文/粤音译名):

第十四条 公共场所和设施用字应当符合国家通用语言文字的规范和标准。各类标志牌标注山、河、湖、海等自然地理实体名称,行政区划名称,居民地和路、街、巷名称,具有地名意义的建筑物名称应当使用规范汉字和汉语拼音,汉语拼音拼写方法按照《汉语拼音方案》、《中国地名汉语拼音字母拼写规则(汉语地名部分)》拼写,严禁使用外文拼写。[19]

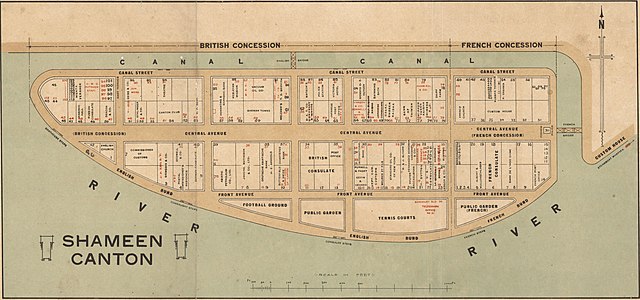

目前广州政府在其英文旅游介绍中并无涉及、提及相关地点的历史英文名。例如知名景点沙面岛当年的英文是“Shameen”,但官方在岛上设置的导览图完全没有提及当年的名称,其他官方宣传物也一样。不過非官方机构方面,有教育机构已开始恢复粤拼,例如培正中学,在香港分校的干预下,重新使用当年的粤拼校名「Pui Ching」[20],培英中学也恢复为Pui Ying。而永安公司和黄振龙凉茶是主动使用粤拼的现代企业。但亦有相当一部分机构或企业仍然没有恢复,如协和中学、王老吉凉茶、莲香楼、陶陶居等。

2013年2月27日,天河区委宣传部、天河路黄金商业带管理委员会發起關於「天河路商圈」英文命名的网络投票,提供4個選項:「Tianhe Town」、「Tinho Town」、「Tianhe Road」、「Tinho Road」(即「天河Town」、「天河Road」的漢語和粵語郵政拼音)。候投票結束時共收到12757票,其中「Tinho Town」以7876票(占总票数的61.7%)的絕對優勢勝出,天河路商圈的英文正式定名為「Tinho Town」[21]。這是粤式英文继广州塔(Canton Tower)后再次成为广州地名的官方英文名称。[22]

Remove ads

现时广州市地名委员会办公室(廣州市民政局)规定,英文地名必须是汉语拼音拼成。

2002年5月28日,新华社发布中国民政部通告,强调地名事关“国家领土主权和尊严”,所以标注不得用英文[23]。继而广州市当局开始进行声势浩大的修改和更换路牌的运动,将“路”的英文“Road”改为汉语拼音的“Lu”为标志,其要点就是要按照路牌的汉语拼音来进行英文标注。

随后广州市的市政道路行车路牌和行人路牌均被改成全汉语拼音。直到今日,即使是「長洲碼頭」、「海珠廣場」的英文,在T型藍色行人路牌上也被直接寫作「CHANGZHOU MATOU」、「HAIZHU GUANGCHANG」。但内环路和大部分高速公路除外。这样就变成了内环路在桥面上均显示是“Inner Ring Road”,但在市政路牌却是“Neihuan Lu”;广园快速路“Guangyuan Expwy.”在市政路牌变成“Guangyuan Kuaisulu”。[24]

到了2009临近亚运开幕,因广州的英文路牌翻译混乱备受诟弊,市城乡建委、市交警支队、市交通研究所等单位又为此专门组织专家,用一年时间对广州现有路牌的问题进行详细调研并编制形成专业报告。通过和北京、上海、香港等地的路牌进行详细对比后,於2009年3月制定出一套《指示路牌设计指引》,对后续的广州城区路牌改造和设置进行规范和指导。同年10月,广州市交管部门下发的《全市道路交通标志及路牌设计指引》中明确表示,今后全市路牌统一采用中英文对照方式,且汉字置于拼音字、英文字之上。其中地名、路名专名用汉语拼音,通用名词(如“桥、立交、机场、火车站”等)、路名通名(如“××街、××路、××大道、××高速公路”等)均采用英文译写。按此指引,“路”翻译应为“Road”。故此,广州市建设局等部门在2010年发布招标公告,耗资2500万元人民币对主城区内共计3000余块路牌(行车)进行全面更换,又把“Lu”改回“Road”[25][26]。但广州地铁、广州市交通委员会(巴士站牌)并不理会交管部门的指引,而是继续执行广东省的《公共标志英文译法规范》(廣州市人民政府外事辦公室聯同廣州市地名辦發布),继续使用“Lu”、“Dadao”,而此做法並沒有法律上的強制性(市地名辦只對T型藍色行人路牌及掛牆路牌(××巷)具有管理權)。

2024年6月,中共广州市委外事工作委员会办公室发布的新版《广州市公共标识英文译写规范》中,规定路牌上应使用拼音“Lu”,交通指示牌(行车路牌)上应使用“Rd.” “St.”[27]。随后,广州地铁在2024年12月更新物料的过程中,对11号线沿线以道路名称命名的车站使用「Road」进行翻译,同时对车站名称中的方位词也使用了对应的英文进行翻译[28],例如龙口西(Longkou West)、江泰路(车站启用时英文为Jiangtai Lu,11号线开通前夕英文修改为Jiangtai Road)。预计随着线网新线路的逐步开通,地铁方面亦将对相关车站名称的翻译进行规范。

实际上,很多中国大陆城市至今都没有执行“Lu”、“Jie”这种全汉语拼音的官方规定。早在2006年,上海市地名办有负责人表示,上海在保持与国家有关部门进行及时、良好沟通的前提下,将根据自身的特殊情况,探索“标准例外”的解决方案。[29][30]而重庆市负责路牌、街牌、巷牌的市地名管理委员会表示,路牌上的汉语用英语翻译是《地名管理条例》不容许的。但因重庆是开放的国际大都市,为了方便外籍人士,决定除汉语、拼音外还配上英语。路牌中间设定一条白色横线,将汉语、拼音和英语分开。

现在广州街头的英文标志依旧错误百出,翻译混乱。下面为广州地名的常见例子:

Remove ads

传统(粤拼)地名及建筑物名称列表

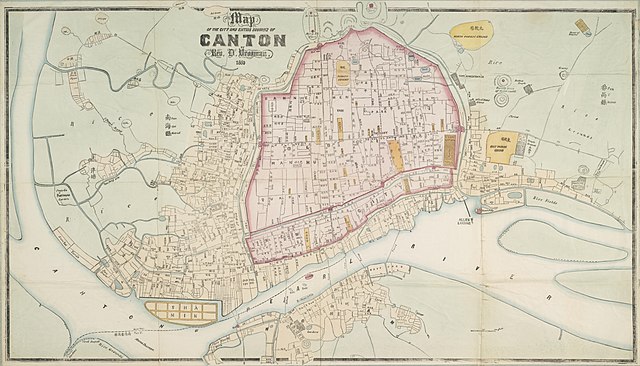

本列表非现今翻译,大部分名称按照1949年以前中华民国国民政府资料、1907年广州中英文地图《广东省城内外全图(附河南)》(CANTON With Suburbs and Honam,由德国建筑师舒乐测绘、德国出版社于清光绪三十三年发行)及1860年广州中英文地图(Map of the city and entire suburbs of Canton)等各歷史地圖文獻整理而拼写,其余使用该机构官方资料。

道路街巷參見廣州街道列表

特色地名

此章节需要扩充。 (2013年8月18日) |

廣州人以含有數目字「一」至「十」的地名串成的順口溜。即一德路、二沙頭、三元里、四牌樓、五仙觀、六榕路、七株榕、八旗二馬路、九曲巷、十甫路。

地名更名

此章节需要扩充。 (2013年8月18日) |

文化大革命時期,大量馬路被改名,其中包括恩寧路、第十甫路、聖心路(勞動路)、人民路、米市路、永漢路/漢民路(北京路)、德政路、東風路等等。此前因政治因素被改名的還有解放路、起義路等。

- 二沙島,原名是二沙頭,廣州市當局於1988年開發二沙的時候,時任廣州市地名委員會辦公室的官員楊海清,建議將其改名為「二沙島」獲批,「二沙頭」這個名字從此被當局棄用。而大沙頭依然保留原名,是因為大沙頭本來也是島嶼,中共建政後將其與陸地相接,已經不是島,所以沒有改名。[32]

- 越秀山,曾名觀音山及粵秀山。

舊時廣州市的行政區劃極其複雜,但現時經過多次變更,只保留11區。

参见

註釋

- 「canton」來源於拉丁語Canton (区划单位), 拉丁語系多個語言繼承發展其行政區、州、首府重鎮意思。與省城該詞是互為同形異源詞。

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads