热门问题

时间线

聊天

视角

抗生素

一種抑制或殺死細菌的藥物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

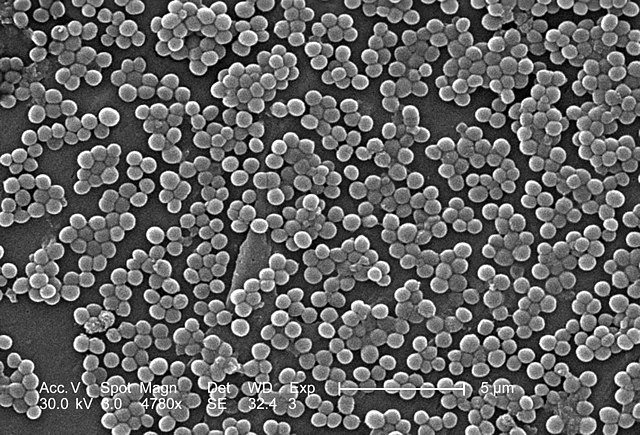

抗生素(英語:antibiotic)又名抗菌素,是微生物(例如:放线菌)的代谢产物或人工合成的类似物,其主要用途是抑制其它种类微生物的生长(抑菌作用)或将它们杀死(杀菌作用),在定義上是一較廣的概念,包括抗细菌抗生素、抗真菌抗生素以及對付其他微小病原之抗生素;但臨床實務中,抗生素常常是指抗細菌抗生素。抗生素的副作用之一是使肠道正常菌群失调。[1]

用途

抗生素用于治疗或预防细菌感染,[2]有时也用于治疗原虫感染(如甲硝唑对多种寄生虫病有效)。当怀疑感染导致疾病但未确定病原体时,会采用经验性疗法[3],即根据症状使用广谱抗生素,并在等待实验室结果期间开始治疗(结果可能需要数天)。[2][3]

当病原微生物已知时,可启动确定性治疗,通常选用窄谱抗生素,选择时亦考虑成本。明确病原体至关重要,可降低治疗成本与毒性,并减少抗菌药物耐药性风险。[3]对于非复杂性急性阑尾炎,抗生素可替代手术治疗。[4]

抗生素可作为预防性医疗措施,通常限于高危人群:如免疫功能低下者(尤其HIV患者预防肺炎)、服用免疫抑制剂者、癌症患者及手术患者。[2]其在手术中用于预防切口感染,在牙科抗生素预防中可防止菌血症及后续感染性心内膜炎。抗生素亦用于预防中性粒细胞减少症(尤其是癌症相关)患者的感染。[5][6]

Remove ads

抗生素有多种给药途径。通常采用口服,严重系统性感染时则通过静脉注射或注射给药。[3][8]感染部位易触及时,可采用局部给药:如结膜炎用眼药水,耳部感染或急性外耳炎用滴耳剂。局部用药也是痤疮和蜂窝织炎等皮肤病的治疗选项。[9]局部给药的优势包括:感染部位抗生素浓度高且持久;降低全身吸收和毒性风险;减少总用药量,从而降低抗生素滥用风险。[10]据报道,特定类型手术伤口局部使用抗生素可降低手术部位感染风险。[11]但局部给药需注意:可能存在全身吸收;剂量难以精确控制;可能引发局部超敏反应或接触性皮炎。[10]建议在危及生命的感染中尽早给药,许多急诊科为此常备抗生素。[12]

各国抗生素消耗量差异显著。世卫组织2018年发布的抗生素消耗监测报告分析了65国2015年数据(以每日每千人定义日剂量计)。蒙古消耗量最高(64.4),布隆迪最低(4.4)。阿莫西林和阿莫西林/克拉维酸是最常使用的抗生素。[13]

副作用

抗生素在临床批准前均经过不良反应筛查,通常被认为安全且耐受性良好。然而,某些抗生素可能引发从轻微到严重的不同程度副作用,具体取决于抗生素种类、目标微生物及患者个体差异。[14][15]副作用可能反映抗生素的药理或毒理特性,也可能涉及超敏反应或过敏反应。[16]不良反应范围包括从发热、恶心到严重过敏反应(如光敏性皮炎和过敏性休克)。[17]

口服抗生素常见副作用包括腹泻,这是由于肠道菌群组成被破坏导致致病菌(如艰难梭菌)过度生长所致。[18]在抗生素治疗期间服用益生菌有助于预防此类腹泻。[19]抗生素也可能影响阴道菌群,导致外阴阴道区域念珠菌属酵母菌过度繁殖。[20]其他副作用可能源于药物相互作用,例如喹诺酮类抗生素与全身性糖皮质激素联用可能造成肌腱损伤。[21]

某些抗生素可能损害线粒体——这是一种存在于真核生物(包括人类细胞)中源自细菌的细胞器。[22]线粒体损伤会引发细胞氧化应激,这被认为是氟喹诺酮类药物副作用的作用机制之一。[23]此外,抗生素也被证实会影响植物细胞中的叶绿体功能。[24]

Remove ads

药物相互作用

关于抗生素是否会增加口服避孕药失败风险的高质量对照研究较少。[25]多数研究表明抗生素不影响复合口服避孕药效果,[26]如临床研究显示抗生素导致避孕失败率极低(约1%)。[27]可能增加失败风险的情况包括:用药依从性差(漏服)、呕吐或腹泻等胃肠道问题,这些因素可能影响炔雌醇在血液中的血药浓度。[25]月经不规律的女性失败风险更高,建议在抗生素治疗期间及结束后一周使用后备避孕法。若患者存在特定风险因素可能导致口服避孕药失效,则推荐采用后备避孕措施。[25]

对于可能影响避孕药效的抗生素(如广谱抗生素利福平),其机制可能是增强肝脏酶活性,加速药物活性成分分解。[26]另有假说认为抗生素改变肠道菌群导致雌激素在结肠吸收减少,但该观点尚未定论且存在争议。[28][29]临床医师建议在使用可能干扰口服避孕药的抗生素时,采取额外避孕措施。[26]未来需开展更多关于抗生素与避孕药相互作用的研究,并在排除后备避孕需求前,仔细评估患者个体避孕失败风险因素。[25]

Remove ads

酒精与特定抗生素可能发生相互作用,导致副作用及降低疗效。[30][31]虽然适量饮酒通常不影响多数常见抗生素,但某些特定抗生素与酒精同服可引发严重不良反应。[32]因此,副作用风险与疗效变化取决于抗生素种类。[33]

甲硝唑、替硝唑、头孢孟多、拉氧头孢、头孢哌酮、头孢甲肟及呋喃唑酮等抗生素会抑制乙醛脱氢酶对酒精的代谢,引发类似双硫仑的化学反应,可能导致呕吐、恶心和呼吸困难。[32]此外,饮酒可能降低多西环素和琥乙红霉素的疗效。[34]酒精对抗生素活性的其他影响还包括改变肝脏代谢抗生素的酶活性。[35]

歷史

人类所认识的第一种抗生素——青黴素,是由微生物学家亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)于1928年偶然發現的。他從被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中,觀察到黴菌附近的細菌都無法生長,推測黴菌中可能有殺菌的物質。1929年,弗萊明將這個發現發表在《英國實驗病理學期刊》,但沒有得到重視。直到1939年,牛津大學的佛羅雷(Howard Florey)和錢恩(Ernst Chain)想開發能醫療細菌感染的藥物,才在聯絡弗萊明取得菌株後,成功提煉出青霉素。弗萊明、佛羅雷與錢恩因此於1945年共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎[36][37]。

人类合成的第一种抗生素是磺胺,1932~1933年间德国病理与细菌学家格哈德·多馬克发现其具有体内抗菌活性,他因此获得1939年诺贝尔生理学或医学奖。

来源与製造方法

抗生素的主要製造方法為发酵,也可以通過化學合成和半合成的方法製造。先採用適當的菌種,經輻射處理,選擇最具潛力的變異菌株,將其從試管轉移到燒瓶再到發酵槽,在溫度與通風控制的環境中培育,然後從培養基中分離、純化、析離成抗生素的結晶。經研判化學結構、藥理實驗與臨床試驗後,才告完成。

分类

作为抗菌剂使用的抗生素有以下几个主要类别:

- β-内酰胺类抗生素

- 大环内酯类抗生素

- 天然大环内酯类抗生素:红霉素

- 半合成大环内酯类抗生素:阿奇霉素、克拉霉素

- 第三代大环内酯类抗生素/酮内酯类抗生素:泰利霉素、奎红霉素

- 氨基糖苷类抗生素:庆大霉素、链霉素

- 四环素类抗生素

- 天然:四环素、土霉素

- 半合成:多西环素、米诺环素

- 氯霉素(全合成抗生素):毒性反应严重,只用于滴眼液

- 其他类抗生素:

- 林可霉素类抗生素

- 多肽类抗生素:

- 万古霉素

- 多粘菌素类

- 人工合成抗菌药:在不严格的情况下,有时候也把这两类抗菌剂并称为“抗生素”。

- 喹诺酮类抗菌药

- 第一代:萘啶酸

- 第二代:吡哌酸

- 第三代:含氟的喹诺酮类:氧氟沙星、环丙沙星

- 第四代:莫西沙星、加替沙星、加雷沙星

- 磺胺类药

- 甲氧苄啶(黄安增效剂)

- 硝基呋喃类:呋喃妥因、呋喃唑酮(痢特灵)

- 喹诺酮类抗菌药

- 次溴酸

Remove ads

作用机理

抗生素等抗菌剂有抑菌或杀菌作用,但抗生素對微生物的作用具選擇性,依其作用,可分為廣效或是專一。主要是针对“细菌有而人(或其它高等动植物)没有”的机制进行杀伤,有4大类作用机理[39]:

- 阻碍细菌细胞壁的合成,导致细菌在低渗透压环境下溶胀破裂死亡,以这种方式作用的抗生素主要是β-内酰胺类抗生素。哺乳动物的细胞没有细胞壁,不受这类药物的影响。

- 与细菌细胞膜相互作用,增强细菌细胞膜的通透性、打开膜上的离子通道,让细菌内部的有用物质漏出菌体或电解质平衡失调而死。以这种方式作用的抗生素有多粘菌素和短杆菌肽等。

- 与细菌核糖体或其反应底物(如tRNA、mRNA)相互所用,抑制蛋白质的合成——这意味着细胞存活所必需的结构蛋白和酶不能被合成。以这种方式作用的抗生素包括四环素类抗生素、大环内酯类抗生素、氨基糖苷类抗生素、氯霉素等。

- 阻碍细菌DNA的复制和转录,阻碍DNA复制将导致细菌细胞分裂繁殖受阻,阻碍DNA转录成mRNA则导致后续的mRNA翻译合成蛋白的过程受阻。以这种方式作用的主要是人工合成的抗菌剂喹诺酮类(如氧氟沙星)。

與細胞壁或細胞膜作用的兩類抗生素,是以破壞菌體完整性的方式殺死細菌,故可稱為殺菌劑(Bactericidal agent);另外兩類抗生素則是靠抑制細菌大分子合成的方式,阻斷其繁殖,故又可稱之為抑菌劑(Bacteriostatic agent)[40]。

抗藥性

分級

参考文献

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads