热门问题

时间线

聊天

视角

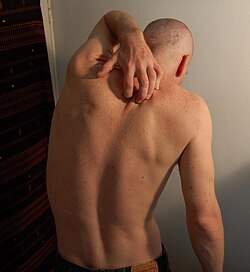

癢

令动物产生抓挠欲的不快感觉 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

癢(itch,pruritus)是一種對發生部位產生抓撓欲的不快感覺,與疼痛有許多相似之處。其發生多源自周圍神經系統(皮癢性和神經性)和中樞神經系統(神經性、神經源性和心理性)[1][2]。

病理

皮癢顧名思義是皮膚上的瘙癢,多源於機械、化学、熱和电等刺激。由組織胺所引起的痕痒的主要传入神经為无髓鞘的C-纤维。人類C-纖維有對於機械性敏感和不敏感的兩種傷害感受器。前者多感受疼痛,後者多感受组織胺引起的痕痒。不過這還不能解釋機械性瘙癢和不涉及組織胺的無眩光反應條件下的瘙癢。所以現在不能排除皮癢性神經纖維有多層次的可能[3]。

瘙癢刺激感不是均勻分佈在皮膚,而是像疼痛一樣密度地分佈在隨機點。總體而言,癢的感覺介於最上層的皮膚的A -三角洲和C傷害感受器之間。[4]

由於神經系統的損傷,神經性瘙癢會沿傳入神經產生於任意部位,可能包括中樞神經系統或周圍神經系統的疾病或障礙[2]。例如感觉异常性背痛、肱桡肌瘙痒症、腦癌、多发性硬化症、周圍神經病變、神經刺激[5]。

癢與疼痛

癢與疼痛同為不快感,各自反應不同。疼痛會造成退避反射,而痕癢則造成搔刮反射[3]。痕癢及疼痛的無髓鞘神經纖維都源自皮膚,但它們的信息集中由兩個使用相同的神經束和脊髓丘腦束的不同系統傳達[6]。

医学史上,科学家曾经长期认为痕痒是一种较弱形式的疼痛。1987年,德国的H.O. 汉德威克与同事用轻微的电脉冲驱使組織胺(一种发痒时产生的物质,人体在过敏反应时将其释放出来)进入志愿者的皮肤。当研究人员增大组织胺的剂量时,发现他们可以通过这种方法增强志愿者发痒的程度——从勉强感受到的微弱的痒到“能想象的最剧烈的”痒。但是受试者始终没有感觉到疼痛。因此,推断發痒和疼痛是两种完全独立的感觉,通过不同的机制传输。1997年,瑞典和德国研究人员发表论文,发现了一类专门与发痒有关的神经。每根负责疼痛的神经只覆盖一平方毫米的区域;与之不同,每根负责发痒的神经能够在7.6厘米以外的距离收集到发痒的感觉,这也是长期以来研究者没有发现发痒感觉神经的原因之一。这些發痒感觉神经的传导速度非常慢。用PET检查发痒时的大脑,大脑边缘区和运动区能够产生不可抑制的抓挠冲动。痒-挠反射在大脑中产生而不是在脊髓中产生。因而,人可以通过高级神经活动自我制造出痒的感觉,例如看到蜱虫在皮肤上爬的影片,会使观众不由自主地增加抓痒频次。2009年,美国《科学》学术刊物上发表了一篇研究论文:实验敲除了鼠的 gastrin-releasing peptide receptor (GRPR)基因,发现它的瘙痒反应消失了,但是疼痛反应卻不受影响,证实疼痛和痒是基于两种不同神经传导途径。

Remove ads

實驗表明,一個短暫的傷害性刺激能止癢30分鐘以上。癢並非一種潛意識形式的疼痛,有害的相反刺激更多通過中樞神經而非外周。[7]而灼傷和搔癢能夠抑制組織胺透皮離子導入造成的瘙癢,並減少皮膚的血流量[8]。

疼痛或瘙癢發炎過程中釋放的炎症介質如緩激肽、5-羥色胺和前列腺素不僅刺激瘙癢感受器,也造成疼痛感受器的急性敏感。此外,神經生長因子(NGF)的發散可能會導致疼痛感受器的結構性變化。神經生長因子在受傷或發炎組織處於活動高發期,其增加也可見於異位性皮膚炎、遺傳性和非傳染性的皮膚病與慢性炎症[9]。其屬於P物質類的上調神經肽。已知P物質對造成疼痛具有重要的作用,但不能證實P物質直接導致急性過敏,反而其有可能通過加重神經過敏來刺激瘙癢[3]。

引起發癢的原因

皮膚乾燥症 、皮膚病(如牛皮癬、濕疹、曬傷、腳氣、化膿性汗腺炎等)、結痂癒合、掌蹠角化病、大量頭皮屑、異位性皮膚炎等皮膚疾病。

惡性腫瘤及內科癌(如淋巴瘤、霍奇金病) [10]、黃疸和膽汁淤積、真性紅細胞增多症、 甲狀腺疾病、甲狀旁腺功能亢進[11]、尿毒症、糖尿病、缺鐵性貧血、更年期或與年齡有關的荷爾蒙變化

嗎啡等阿片類藥物、氯喹

妊娠肝內膽汁淤積症、妊娠瘙痒性荨麻疹性丘疹及斑块(PUPPP)、妊娠性類天皰瘡

中醫角度

风瘙痒者,是体虚受风,风入腠理,与气血相搏,而俱往来于皮肤之间。邪气微,不能冲击为痛,故但瘙痒也。[12]

此由游风在于皮肤,逢寒则身体疼痛,遇热则瘙痒[13]

中醫臨床上,風瘙癢可分為泛發性和局部性。局部性多在肛門、陰部等;而泛發性即見於全身。瘙癢表現出陣發性,晝輕夜重,亦會因飲酒、情緒變動、受熱、抓撓、摩擦而發作甚至加重。无原发性皮损因反复抓撓,可引起抓痕、表皮剥脱和血痂,日久皮肤會出现肥厚、苔藓样变、色素沉着以及湿疹样变。患者會失眠或睡眠質量下降,白天精神、食慾不振。

秋末及冬季發生的瘙癢,多因氣溫驟降引發,称冬季风瘙痒,入春可治愈;夏季的瘙癢多由温热引發者,称為夏季风瘙痒,入冬會減輕[14]。

中醫理論提到“諸痛癢瘡,皆屬於心”、“治風先治血,血行風自滅”。當皮膚出現癢症時,通常會在全身數處遊走發作,這個特質類似風四處流動,因此被歸納為與“風邪”有關的疾病。

體質上有皮膚病的人,在理論上須盡量避免燥熱油膩的食物,以及會“外發”的食物,例如:竹筍、花生、茄子、南瓜等,並且適量補充其他蔬果、少熬夜。此外,能養血活血的桃紅四物湯[15]或脾經常用保健穴位的血海穴,也都善於治療皮膚疾病,對於皮膚乾癢、容易脫屑者尤其合用[16]。

止癢

止癢可採用多種處方和非處方藥物,也有一些植物草藥一類有效。另外非化學療法還有冷卻、加熱和軟性刺激等。外用的止癢藥膏和噴劑往往是非處方藥。也有通常為處方藥的口服止癢藥,該活性成分通常屬於下列類別:

抓癢一直是解癢所用的辦法。也有享樂主義者認為傷害性抓撓更快活[3]。這在過敏性皮炎一類慢性瘙癢患者中可能產生問題。他們可能會一直撓到不再有痛感或快感,而不是癢感消失[18]。抓癢的動機可能與額葉的反應決策有關,因此其可能造成強制性癢和瘙癢[3]。

癢的傳染

在公共場合下,癢和抓癢在視覺刺激下就可以傳播開來。這方面還缺乏詳細數據,但基於人體存在镜像神经元的假定。類似現象有打哈欠的傳染[3]。

註釋

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads