Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

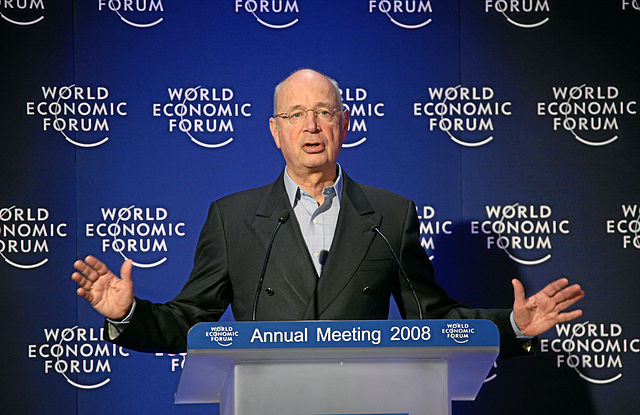

Klaus Schwab

deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Gründer des Weltwirtschaftsforums Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Klaus Martin Schwab (* 30. März 1938 in Ravensburg) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Gründer des Weltwirtschaftsforums, dessen Vorsitzender er bis April 2025 war.

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Klaus Schwab ist Sohn des Ehepaars Eugen Wilhelm und Erika Schwab, geb. Epprecht. Die Familie Schwab war 1933 von der Schweiz ins Deutsche Reich gezogen, nachdem Jacob Schmidheiny, Mitbesitzer der Escher Wyss AG, Eugen Wilhelm Schwab als kaufmännischen Direktor seiner Turbinenfabrik in Deutschland eingestellt hatte. Klaus Schwab wurde im katholischen Glauben erzogen.[1] In der Zeit des Nationalsozialismus waren die Schwabs privilegiert und durften z. B. in den Ferien in die Schweiz reisen.

Nach Kriegsende zog die Familie zurück in die Schweiz, wo Schwab die 1. und 2. Klasse der Primarschule im Wädenswiler Ortsteil Au ZH besuchte. Später zog die Familie erneut nach Deutschland,[2] wo Schwab bis zum Abitur 1957 das Spohn-Gymnasium in Ravensburg besuchte.[3] Er studierte Maschinenbau an der ETH Zürich und wurde dort 1965 zum Doktor der technischen Wissenschaften (Dr. sc. techn.) promoviert. An der Universität Freiburg studierte er bis 1963 Betriebswirtschaftslehre und wurde dort 1967 zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.) promoviert. Als Stipendiat der Rotary Foundation[4] absolvierte er 1966/1967 ein akademisches Jahr an der Harvard Kennedy School, das er mit einem Master of Public Administration (MPA) beendete. Zurück in Europa wurde er bei Escher Wyss tätig, wo er im Vorstand bis 1970 die Integration in die Sulzer AG in Winterthur zu verantworten hatte.

Im Jahre 1971 veröffentlichte er das Buch Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau. Darin erklärt er, dass Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein, nicht nur die Interessen der Aktionäre, sondern aller Interessenten (Stakeholder) bedienen müssten. Im selben Jahr wurde er für das Fach Business Policy als Professor an die Universität Genf berufen, wo er bis 2002 tätig war. Ebenfalls im selben Jahr gründete Schwab die gemeinnützige Stiftung European Management Conference, die 1987 in Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) umbenannt wurde.

Im Jahre 1998 gründete Schwab mit seiner Frau Hilde die gemeinnützige Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. 2004 gründete er mit seinem Preisgeld von einer Million US-Dollar für den renommierten Dan-David-Preis die Stiftung The Forum of Young Global Leaders. Schwab ist Mitglied von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten mehrerer internationaler Unternehmen. Er erhielt zahlreiche Orden und Auszeichnungen und ist Ehrendoktor mehrerer Universitäten. Zudem gehört er dem Lenkungsausschuss (Steering Committee) der Bilderberg-Konferenzen an.

Im Jahre 2020 brachte er sein Wirtschaftsplanungsprojekt mit dem Titel The Great Reset mit Thierry Malleret in Buchform heraus. The Great Reset ist zugleich der Name eines im Mai 2020 unterbreiteten Vorschlags des Weltwirtschaftsforums für eine Wirtschaftsplanung zum nachhaltigen Wiederaufbau der Wirtschaft und der Gesellschaft nach der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise 2020–2021.

World Economic Forum (WEF)

Die 1971 gegründete gemeinnützige Stiftung European Management Conference, 1987 in Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) umbenannt, bringt jedes Jahr Führungspersönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft im Schweizer Ort Davos zusammen, ursprünglich, um moderne Managementkonzepte zu diskutieren. Seit 1994 nehmen auch Politiker an dem Treffen teil. Klaus Schwab baute die Stiftung über die Jahre zu einer global agierenden Kommunikationsplattform für wirtschaftliche und politische Eliten und intellektuelle Vordenker aus. Das jährlich in Davos stattfindende Treffen gilt Globalisierungskritikern als Symbol für die Machtausübung einer neoliberalen Elite über die Köpfe von Betroffenen hinweg und wurde wiederholt zum Ziel von Protestaktionen. Im Jahre 2012 hat Schwab selbst das Thema Kapitalismuskritik auf die Tagesordnung gesetzt.[5]

Das Weltwirtschaftsforum organisiert darüber hinaus regionale Konferenzen weltweit und publiziert Reports. Der erste war 1979 der Global Competitiveness Report, den das Weltwirtschaftsforum seitdem jährlich herausgibt. Er berichtet über die Wettbewerbsfähigkeit der betriebswirtschaftlichen Praxis in aller Welt.

Rückzug und Rücktritt vom WEF

Im Mai 2024 gab Klaus Schwab bekannt, sich aus dem Tagesgeschäft des Weltwirtschaftsforums zurückzuziehen, worauf der stellvertretende Vorsitzende Peter Brabeck-Letmathe den Posten vorübergehend übernahm.[6] Wenige Tage darauf wurde bekannt, dass ein Brief eines anonymen Whistleblowers zuvor beim WEF eingegangen sei, in dem Schwab und seiner Frau Hilde vorgeworfen wird, private und institutionelle Interessen vermischt und sich auf Kosten der Organisation bereichert zu haben. Schwab wies die Vorwürfe zurück und reichte gegen die unbekannte Urheberschaft Strafanzeige ein. Das WEF kündigte eine Untersuchung der Vorwürfe an.[7][8][9]

Am 21. April 2025 wurde sein sofortiger Rücktritt als Vorsitzender des Stiftungsrats bekannt gegeben.[10] Nach Schwabs E-Mail an Mitglieder des für die Untersuchung zuständigen Stiftungsratsausschusses vom Karfreitag, 18. April 2025, «in der er ihnen mit einer Strafanzeige drohte, sollten sie nicht von ihrem Vorhaben abrücken und sich dafür beim ganzen Stiftungsrat entschuldigen», die sie an den gesamten Stiftungsrat weiter leiteten, stellten sich alle 27 Ausschussmitglieder einhellig gegen ihren Vorsitzenden und forderten ihn zum sofortigen Rücktritt auf. Schwab zog sich am Ostermontag, 21. April, von allen Ämtern zurück. «Doch das genügte Schwabs Gegnern nicht. Sie wollten ihn öffentlich demontieren: Die Vorwürfe gegen ihn, seine Frau und seinen Sohn wurden trotzdem publik. Schwabs Ruf ist ramponiert. Auf der Website des WEF ist sein Bild bereits verschwunden.» schrieb die NZZ.[10]

Im August 2025 trat der als Schwabs Nachfolger ernannte Interimspräsident Peter Brabeck-Letmathe, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Nestlé, ebenfalls von seinem Amt zurück und erklärte, er habe persönlich ein toxisches Arbeitsumfeld im WEF beobachtet.[11] Zwar ergab eine interne Untersuchung der Zürcher Kanzlei Homburger und der US-Kanzlei Covington & Burling keine Hinweise auf „wesentliches Fehlverhalten“ von Schwab oder seiner Frau Hilde, doch kündigte der Stiftungsrat an, die Governance-Strukturen zu stärken.[12] Zugleich wurden Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock, und André Hoffmann, Vizepräsident des Pharmaunternehmens Roche Holding, zu Interims-Vorsitzenden des Stiftungsrats ernannt.[13]

Familie

Schwab ist seit 1971 mit Hilde Schwab verheiratet. Das Ehepaar lebt in der Schweiz und hat zwei erwachsene Kinder, Nicole Schwab, Mitbegründerin des Gender Equality Project im Jahr 2009, und Olivier Schwab, der mit einer Chinesin verheiratet ist und das WEF-Büro in Peking leitete.[14][15] Nicole Schwab verließ das WEF im Dezember 2024. Olivier Schwab wurde im April 2025 entlassen, nach einer externen Untersuchung, geleitet von Eric Holder, die zum Schluss kam, «dass das Fehlverhalten von Olivier Schwab derart gravierend gewesen sei, dass eine Kündigung gerechtfertigt sei», was aber Klaus Schwab nach außen als einen freiwilligen Abgang darstellen ließ. Olivier Schwab versäumte es, umgehend einzuschreiten, als ein ranghoher WEF-Manager vor einigen Jahren Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben sollte.[9][10]

Schwabs Vater Eugen hatte schweizerische Wurzeln und wurde 1899 in Roggwil im Kanton Bern geboren. Schwabs Großmutter väterlicherseits war Schweizerin, sein Großvater väterlicherseits stammte aus Karlsruhe, weshalb Klaus Schwabs Vater das Bürgerrecht des damaligen Großherzogtums Baden erhielt und in Karlsruhe aufwuchs. 1950 versuchte Eugen Schwab von Deutschland aus Schweizer zu werden, wozu er einen Antrag auf Anwendung einer Sonderbestimmung im Staatsbürgerrecht stellte, der zu einem Verfahren bis zum Bundesgericht in Lausanne führte. Der Antrag wurde abgelehnt und Schwabs Vater wurde aufgefordert, den Weg über das normale, kompliziertere Einbürgerungsverfahren zu gehen. Dieses Fiasko sei der Grund, warum Klaus Schwab nie den Schweizer Pass beantragt hat.[3] Schwabs älterer Halbbruder und sein jüngerer Bruder sind Schweizer, während er einer der ganz wenigen in der Familie ohne Schweizer Bürgerrecht ist.[3]

Der Kanton Graubünden wollte Klaus Schwab gestützt auf das kantonale Bürgerrechtsgesetz für seine Verdienste das Schweizer Bürgerrecht verleihen. Im September 2019 brachte der Schweizer Bundespräsident, Ueli Maurer (SVP), die Idee im Bundesrat ein. Obschon Schwabs Vater in der Schweiz geboren worden war und seine Mutter Zürcherin gewesen, konnte die designierte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) sich nicht für die Idee erwärmen. Nach Medienberichten geschah dies neben rechtlichen auch aus politischen Gründen, weil Schwabs Weltwirtschaftsgipfel (WEF) in ihrer Partei (SP) verpönt sei. Doch auch SVP-Parteipräsident Albert Rösti war dagegen, er fand, eine staatliche Ehrung sei «unschweizerisch». Auch das Bundesamt für Justiz aus dem Departement von Karin Keller-Sutter (FDP) lehnte die Bürgerrechtsvergabe ab.[15]

Remove ads

Kritik

Zusammenfassung

Kontext

Vorwürfe von Fehlverhalten und Belästigung

Am 29. Juni 2024 veröffentlichte das The Wall Street Journal einen Artikel, verfasst von den Reportern Shalini Ramachandran und Khadeeja Safdar, in dem sie berichten, dass WEF-Gründer Klaus Schwab von ehemaligen WEF-Mitarbeitern beschuldigt wird, in zwei Fällen sexuelle Belästigung begangen zu haben. Darüber hinaus, dass eine ehemalige Mitarbeiterin, dass sie nach einer kurzen Probezeit aus ihrer Rolle als Leiterin einer Initiative für Start-ups „herausgedrängt“ wurde, nachdem sie Schwab mitgeteilt hatte, dass sie schwanger sei. Schwab sei verärgert darüber gewesen, dass sie nicht in der Lage wäre, im gleichen Tempo weiterzuarbeiten, sagten Personen, die mit dem Vorfall vertraut sind, und teilte ihr mit, dass sie für ihre neue Führungsrolle nicht geeignet sei. Ein weiterer Vorwurf war, dass Schwab die Entlassung aller Personen über 50 Jahre beim WEF angeordnet habe, was der damalige Personalchef Paolo Gallo verweigerte. Daraufhin habe Schwab Gallo angeblich entlassen. Der Artikel ging dann auf angebliches Fehlverhalten anderer hochrangiger WEF-Mitarbeiter ein, das nicht direkt mit Schwab in Verbindung stand. Der WSJ-Artikel zitierte die Reaktion des WEF auf die spezifischen Vorwürfe gegen Schwab, die die Autoren vor der Veröffentlichung des Artikels gesammelt hatten, wie folgt: „Schwab hat niemals sexuelle Annäherungsversuche gegenüber einem Mitarbeiter gemacht, und die Anschuldigungen der Frauen waren vage und falsch“ und dass „Herr Schwab sich nicht und hat sich niemals so vulgär verhalten, wie Sie es beschreiben“.[16] Nachdem der WSJ-Artikel drei Tage später separat jeweils in den Zürcher Tageszeitungen Tages-Anzeiger und Neue Zürcher Zeitung veröffentlicht worden war, kommentierte das WEF, es sei „zutiefst enttäuschend, dass das WSJ nachweislich falsche Anschuldigungen gemacht hat“ und dass es eine Null-Toleranz-Politik für derartiges Fehlverhalten gebe.[17][18][9] Daraufhin spekulierten einige Kommentatoren über die Zukunft des WEF.[19]

Höhe der Vergütung und Intransparenz

Während Schwab öffentlich die Auffassung vertritt, dass zu hohe Managergehälter „nicht mehr sozial verträglich“ seien,[20] wurde sein eigenes Jahressalär von rund einer Million Schweizer Franken wiederholt von den Medien thematisiert. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) reflektierte diese Gehaltshöhe im Zusammenhang mit den laufenden öffentlichen Zuschüssen an das WEF und der Tatsache, dass das Forum keine Bundessteuern zahlt.[21] Die Süddeutsche Zeitung kritisierte, das WEF sei zu einer wie ein Familienunternehmen geführten „Gelddruckmaschine“ geworden.[22] Zudem bezeichnete Jürgen Dunsch, ehemaliger Journalist der Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Finanzberichte des WEF als Institution unter der Leitung von Klaus Schwab als wenig transparent, da weder Einnahmen noch Ausgaben aufgeschlüsselt würden.[22]

Remove ads

Veröffentlichungen

- Der längerfristige Exportkredit als betriebswirtschaftliches Problem des Maschinenbaues (untersucht am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland). Offenbach 1965 (zugleich Dissertation der ETH Zürich)

- Der Exportkredit. Hinweise für den deutschen Exporteur. Frankfurt am Main 1966.

- Öffentliche Investitionen und wirtschaftliches Wachstum. Ravensburg 1966 (zugleich Dissertation der Universität Freiburg)

- Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (mit Hein Kroos). Maschinenbau-Verlag, Frankfurt/Main 1971.

- Chancenmanagement. VDI-Verlag, Düsseldorf 1976, ISBN 3-18-400333-7.

- Overcoming indifference. Ten key challenges in today’s changing world. A survey of ideas and proposals for action on the threshold of the twenty-first century. (Herausgeberschaft). New York 1995

- The Fourth Industrial Revolution, 2016 (book on demand).

- dt.: Die Vierte Industrielle Revolution. Aus dem Englischen von Petra Pyka und Thorsten Schmidt. Pantheon Verlag, München 2016, ISBN 978-3-570-55345-9.

- mit Thierry Malleret: COVID-19: The Great Reset. Lightning Source, Genf 2020, ISBN 978-2-940631-12-4.

- mit Thierry Malleret: COVID-19: Der große Umbruch. Forum Publishing, Genf 2020, ISBN 978-2-940631-19-3.

Ehrungen (Auswahl)

- 1988: Bundesverdienstkreuz

- 1995: Großes Bundesverdienstkreuz

- 1997: Ritter der Ehrenlegion, Frankreich

- 1997: Orden der Freiheit der Republik Slowenien in Bronze

- 1997: Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich[23]

- 1999: Ehrenbürger der Landschaft Davos[24]

- 2002: Verdienstorden der Republik Polen

- 2002: Orden der Freundschaft, Kasachstan

- 2003: Orden Stara Planina I. Klasse, Bulgarien

- 2006: Knight Commander des Order of St Michael and St George, Großbritannien

- 2007: Ehrenbürger von Dalian, China

- 2012: Orden vom Aztekischen Adler, Mexiko

- 2012: Großes Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland

- 2013: Orden der Aufgehenden Sonne, 1. Klasse, Japan[25]

- 2016: Reinhard-Mohn-Preis

- 2018: Weltwirtschaftlicher Preis, Kiel

- 2018: Freundschaftsmedaille für den Einsatz in der Reform- und Öffnungspolitik Chinas[26]

Remove ads

Literatur

- Joachim Dorfs, Claus Larass: „Ich sehe mich fast als Künstler“. Der Davos-Gründer Klaus Schwab. In: Bernd Ziesemer (Hrsg.): Pioniere der deutschen Wirtschaft. Campus, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-593-38121-4, S. 113–124.

- Klaus Schwab im Munzinger-Archiv (Artikelanfang frei abrufbar).

Film

- Das Forum, Dokumentarfilm von Marcus Vetter (2019)

Weblinks

Commons: Klaus Schwab – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelbelege

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads