Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

(18) Melpomene

Asteroid des Hauptgürtels Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

(18) Melpomene ist ein Asteroid des inneren Hauptgürtels, der am 24. Juni 1852 vom englischen Astronomen John Russell Hind am George Bishop’s Observatory in London entdeckt wurde.

Der Asteroid wurde benannt nach Melpomene, der Muse der Tragödie. Alle Musen waren Nachkommen von Zeus und Mnemosyne, die anderen wurden bei der Namensgebung von (84) Klio, (27) Euterpe, (23) Thalia, (81) Terpsichore, (62) Erato, (33) Polyhymnia, (22) Kalliope und (30) Urania berücksichtigt. Die Benennung erfolgte auf Wunsch von George Bishop durch den Astronomer Royal George Biddell Airy,[1] der in einem Brief an den Astronomen am Kap der Guten Hoffnung David Gill schrieb: „Ich betrachte sie aus folgendem Grund als meinen Planeten, den Sie in Büchern nicht finden werden. Am 24. Juni 1839 verlor ich meinen edlen Jungen Arthur. Am 24. Juni 1852 (nur 13 Jahre später) verlor ich meine geliebte Tochter Elizabeth. Und während ich diesen Tag der Trauer empfand, erfuhr ich, dass an diesem Tag ein Planet entdeckt wurde, den ich benennen sollte. Also entschied ich mich für den Namen der Muse der Traurigkeit.“ (Vgl. G. Forbes: David Gill, Man and Astronomer. J. Murray, London 1916, S. 91.) Das früher für den Asteroiden verwendete Symbol ![]() war ein Kreuz und ein Stern.

war ein Kreuz und ein Stern.

Remove ads

Wissenschaftliche Auswertung

Zusammenfassung

Kontext

Mit Daten radiometrischer Beobachtungen im Infraroten am Mauna-Kea-Observatorium auf Hawaiʻi vom April 1973 und am Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile von 1974 wurden für (18) Melpomene erstmals Werte für den Durchmesser und die Albedo von 164 und 146 km bzw. 0,12 und 0,15 bestimmt.[2][3] Radarastronomische Untersuchungen am Arecibo-Observatorium vom 7. bis 11. Dezember 1985 sowie vom 11. bis 26. September 1995 bei 2,38 GHz ergaben für den Asteroiden effektive Durchmesser von 134 ± 22 bzw. 141 ± 14 km.[4] Aus Ergebnissen der IRAS Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (18) Melpomene, für die damals Werte von 140,6 km bzw. 0,22 erhalten wurden.[5] Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt NEOWISE im nahen Infrarot führte 2011 zu vorläufigen Werten für den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 141,0 km bzw. 0,22.[6] Nachdem die Werte nach neuen Messungen mit NEOWISE 2012 auf 155,8 km bzw. 0,18 korrigiert worden waren,[7] wurden sie 2014 auf 139,6 km bzw. 0,23 geändert.[8] Mit einer Auswertung von fünf Sternbedeckungen durch den Asteroiden konnte in einer Untersuchung von 2020 ein mittlerer Durchmesser von 138 ± 6 km bestimmt werden.[9]

Nachdem bereits 1920 die Veränderlichkeit der Helligkeit von (18) Melpomene festgestellt worden war,[10] erfolgten neue photometrische Beobachtungen am 15. Februar und 9. März 1958 am McDonald-Observatorium in Texas. Wegen der Kürze und des großen zeitlichen Abstands der Beobachtungen konnte keine sichere Ableitung einer Rotationsperiode erfolgen, es wurde dafür ein Wert von etwa 14,2 Stunden angenommen.[11] Neue Beobachtungen wurden am 15. August 1974 am Kitt-Peak-Nationalobservatorium in Arizona[12] sowie während vier Nächten vom 21. bis 27. August 1974 im Camp Uraniborg in Kalifornien durchgeführt. Die Messungen führten hier allerdings zu einer Rotationsperiode, die auf 5⁄6 dieses Wertes, nämlich 11,83 h, bestimmt wurde. Es wurden auch bereits erste Überlegungen zur Position der Rotationsachse angestellt.[13] Weitere Beobachtungen erfolgten während sechs Nächten vom 28. Oktober bis 11. Dezember 1978 am Macalester College Observatory in Minnesota und am Table Mountain Observatory in Kalifornien. Die aufgezeichneten Lichtkurven wurde zu einer Rotationsperiode von 11,572 h ausgewertet. Zu dieser Periode passten auch die Daten aus 1958, während diejenigen aus 1974 nicht gut kompatibel dazu waren.[14]

Beobachtungen vom 22. bis 28. September 1981 am Dance Hill Observatory in Kanada konnten nur zu einer ungefähren Periode von 11,4 h ausgewertet werden,[15] während Messungen vom 27. Mai bis 21. Juni 1984 am Gila Observatory in Arizona die genauere Periode mit einem Wert von 11,570 h bestätigen konnten,[16] ebenso wie Beobachtungen in 1984 und 1985 mit dem Carlsberg-Meridiankreis am Roque-de-los-Muchachos-Observatorium auf La Palma (abgeleitete Perioden 11,57 bzw. 11,58 h)[17] sowie vom 8. August 1988 bis 4. Januar 1989 am Observatorium Hoher List in Deutschland (abgeleitete Periode 11,5732 h). In Verbindung mit den archivierten Daten seit 1958 wurde auf eine retrograde Rotation und eine steil zur Orbitalebene angestellte Rotationsachse geschlossen.[18] Auch bei Messungen vom 22. bis 26. Februar 1990 am Observatorium Skalnaté Pleso in der Slowakei wurde für die Rotationsperiode ein wahrscheinlichster Wert von 11,57 h abgeleitet.[19]

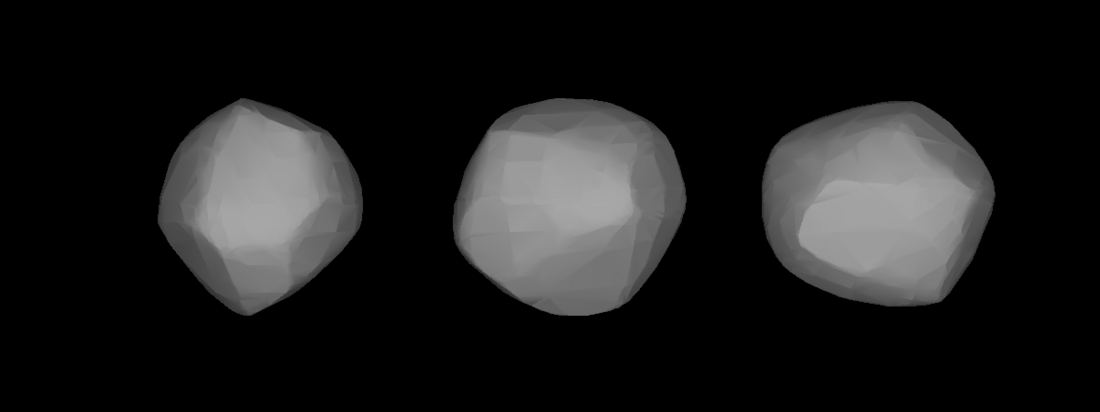

Mit den von 1958 bis 1990 archivierten Daten aus dem Uppsala Asteroid Photometric Catalogue (UAPC) wurde dann in einer Untersuchung von 2003 erstmals ein dreidimensionales Gestaltmodell des Asteroiden für zwei alternative Positionen der Rotationsachse mit retrograder Rotation und eine Periode von 11,57144 h bestimmt. Das Modell erschien nicht glatt, sondern bestand aus ebenen Flächen, was auf eine unregelmäßige, nicht konvexe Form schließen ließ.[20] Um mehr Daten zur Verbesserung des Gestaltmodells zu liefern, erfolgten weitere Beobachtungen von (18) Melpomene vom 29. August bis 24. September 2012 sowie am 15. und 21. Januar 2014 am Organ Mesa Observatory in New Mexico. Aus den detaillierten Lichtkurven ergab sich eine Rotationsperiode von 11,571 h.[21][22]

Die Auswertung von 64 vorliegenden Lichtkurven führte in einer Untersuchung von 2016 erneut zur Erstellung eines dreidimensionalen Gestaltmodells mit einer eindeutigen Rotationsachse, allerdings mit prograder Rotation, und einer Periode von 11,57031 h.[23] Mit dem neuen Algorithmus All-Data Asteroid Modeling (ADAM) wurde dann 2017 wieder ein Gestaltmodell erstellt, das alle verfügbaren photometrischen Daten in Verbindung mit hochaufgelösten Infrarot-Aufnahmen des Teleskops II am Keck-Observatorium auf Hawaiʻi aus den Jahren 2005, 2009 und 2012 sowie Beobachtungen einer Sternbedeckung durch den Asteroiden vom 11. Dezember 1978 gut reproduziert. Für die Rotationsachse wurde eine eindeutige und verbesserte Position mit prograder Rotation bestimmt und die Periode zu 11,57031 h berechnet. Für die Größe wurde ein volumenäquivalenter Durchmesser von 146 ± 3 km abgeleitet.[24] Neue photometrische Beobachtungen von (18) Melpomene erfolgten noch einmal vom 17. bis 30. August 2019 mit dem ferngesteuerten Teleskop TRAPPIST-South am La-Silla-Observatorium in Chile. Aus der Lichtkurve wurde hier eine Rotationsperiode von 11,571 h bestimmt.[25]

Abschätzungen von Masse und Dichte für den Asteroiden (18) Melpomene aufgrund von gravitativen Beeinflussungen auf Testkörper hatten in einer Untersuchung von 2012 eine Masse von etwa 3,22·1018 kg ergeben, was mit einem angenommenen Durchmesser von etwa 142 km zu einer Dichte von 2,15 g/cm³ führte bei einer Porosität von 35 %. Diese Werte besitzen eine Unsicherheit im Bereich von ±41 %.[26] Ein umfangreiches Programm der Europäischen Südsternwarte (ESO) zielte darauf ab, die 3D-Form und damit die Dichte von großen Hauptgürtel-Asteroiden zu ermitteln, um ihre Entstehung und Entwicklung besser zu belegen. Es wurden dazu mit dem adaptiven Optikinstrument SPHERE des Very Large Telescope (VLT) am Paranal-Observatorium in Chile hochauflösende Bilder von 42 großen (D > 100 km) Hauptgürtel-Asteroiden aufgenommen, darunter auch (18) Melpomene. Neben hochaufgelösten Bildern des Asteroiden konnten in der finalen Auswertung 2022 unter anderem folgende Daten erfasst werden:[27]

- Mittlerer Durchmesser 141 ± 2 km

- Abmessungen in drei Achsen (161 × 135 × 131) km

- Masse 4,5·1018 kg

- Dichte 3,06 g/cm³

- Albedo 0,22

- Rotationsperiode 11,57031 h

- Position der Rotationsachse mit prograder Rotation

Remove ads

Möglicher Satellit

Bei Beobachtungen der Bedeckung des Sterns 8. Größe SAO 114159 durch (18) Melpomene am 11. Dezember 1978 gab es einen möglichen Hinweis auf einen mindestens 48 km großen Begleiter des Asteroiden in einer Entfernung von 700 km von dessen Mittelpunkt.[28] Dies konnte aber durch interferometrische Beobachtungen mit leistungsstarken Teleskopen wie dem BTA-6 am Selentschuk-Observatorium in Russland widerlegt werden.[29]

Remove ads

Siehe auch

Weblinks

Commons: (18) Melpomene – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- (18) Melpomene beim IAU Minor Planet Center (englisch)

- (18) Melpomene in der Small-Body Database des Jet Propulsion Laboratory (englisch).

- (18) Melpomene in der Datenbank der „Asteroids – Dynamic Site“ (AstDyS-2, englisch).

- (18) Melpomene in der Database of Asteroid Models from Inversion Techniques (DAMIT, englisch).

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads