Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Anti-WAAhnsinns-Festival

politisch motivierte Rockkonzerte Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Anti-WAAhnsinns-Festivals waren sieben Open-Air-Konzerte im bayerischen Burglengenfeld, die zur Unterstützung der Proteste gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf (WAA) in den 1980er Jahren stattfanden.[1]

Die Geschichte der Festivals

Zusammenfassung

Kontext

Das erste Anti-WAAhnsinns-Festival fand bereits 1982 in Burglengenfeld auf dem Gelände des Lanzenangers statt.[2] Federführend war anfangs hierbei das autonome Jugendzentrum Burglengenfeld. Solche Musikfestivals hatten im Jugendzentrum bereits eine lange Tradition; zwischen 2000 und 4000 Menschen besuchten die jährlich stattfindenden Konzerte in den Jahren 1982 bis 1985. Die Veranstaltungen sollten in erster Linie ein größeres Interesse der Öffentlichkeit für die Problematik der WAA und der Proteste bewirken. Durch die engagierte Kulturarbeit des Jugendzentrums gelang es, sehr schnell Kontakte zu bayerischen Musikern wie Haindling oder der Biermösl Blosn herzustellen, die sich auch öffentlich gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage aussprachen. Da jene Festivals auf immer größere Resonanz bei dem Publikum stießen, reifte die Idee, auch eine Reihe von deutschlandweit bekannten Künstlern für das Projekt zu begeistern. Nicht zuletzt trugen die guten Kontakte zum Management von BAP dazu bei, dass die Plattenfirma EMI Electrola ihre Künstler zur Teilnahme am 5. Festival 1986 bewegen konnte, wobei zur Ausrichtung ein erweiterter Trägerkreis gegründet wurde. Aufgrund der Erfahrungen des großen 5. Festivals wurde das 6. Festival 1987 in kleinerem Rahmen aufgezogen. Dem 7. und letztem Festival 1989 mit seiner „Internationalisierung des Protestes“ war – auch angesichts des mittlerweile eingestellten Projektes WAA – kein wirtschaftlicher Erfolg mehr beschieden.[3][4]

Remove ads

Das große 5. Festival 1986

Zusammenfassung

Kontext

Kontroversen im Vorfeld der Veranstaltung

Die ursprüngliche Absicht der Organisatoren bestand darin, das Anti-WAAhnsinns-Festival in unmittelbarer Nähe des WAA-Geländes stattfinden zu lassen. Nach heftigen Ausschreitungen an Ostern und Pfingsten hatte sich das Klima in beiden Lagern, insbesondere durch die Katastrophe von Tschernobyl, sehr verschärft. So erließ die Bayerische Staatsregierung eine Bannmeile von 120 Quadratkilometern rings um das Gelände der Wiederaufarbeitungsanlage. Die Organisatoren entschlossen sich schließlich für den Lanzenanger in Burglengenfeld als Veranstaltungsort. Bereits im Vorfeld der Planungen hatten einige CSU-Stadträte und der Bürgermeister von Burglengenfeld, Stefan Bawidamann, massive Bedenken geäußert und fürchteten Ausschreitungen am Rande des Festivals. In der Stadtratssitzung am 18. Juni 1986 wurde über den Antrag der Organisatoren, auf dem Gelände das Open-Air-Konzert zu veranstalten, ausführlich beraten. Im Stadtrat standen sich zu jener Zeit zwei Blöcke gegenüber: die SPD-Fraktion auf der einen, CSU und „Freie Wähler“ auf der anderen Seite. Die Stimme des Bürgermeisters Bawidamann gab den Ausschlag, so dass sich das Abstimmungsverhältnis von 13 zu 12 im Regelfall zugunsten der CSU verhielt. In der entscheidenden Abstimmung genehmigte der Stadtrat jedoch überraschenderweise das Festival – ausschlaggebend war hierbei die Stimme des 27-jährigen CSU-Stadtrates Josef Bachfischer.[5]

Obgleich das Anti-WAAhnsinns-Festival von der Stadt offiziell genehmigt war, erklärten Anfang Juli 1986 das Bayerische Innenministerium und die Regierung der Oberpfalz ihre Absicht, die Veranstaltung zu verbieten. Zu dem Zeitpunkt hatten die Veranstalter schon 60.000 Karten verkauft.[6] Eine Sondersitzung des Stadtrates wurde für den 15. Juli anberaumt, die erneut für die Durchführung des Festivals votierte. Nach erfolgter Abstimmung erklärte der Bürgermeister Bawidamann die Abstimmung unter Berufung auf Artikel 19 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes für ungültig, da dies zur „Verhütung von Gefahren für das Leben, Gesundheit oder Sachgüter oder zum Schutz vor erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit erforderlich scheint“. Die Entscheidung über die Genehmigung des Festivals lag nun in den Händen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde – dem Landratsamt Schwandorf. Der Landrat Hans Schuierer erklärte den Beschluss des Stadtrates für rechtsgültig und wies die Regierung der Oberpfalz an, die Rechtmäßigkeit der Aufhebung des Stadtratsbeschlusses erneut zu überprüfen.

Unterdessen hatte der eigens für das Festival gegründete „Verein zur Beratung und Förderung kultureller Jugendarbeit“ beim Regensburger Verwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung beantragt, die den Beschluss des Burglengenfelder Stadtrates wiederherstellen sollte; bis zum Beginn des Festivals blieben nur noch wenige Tage. Nur aufgrund zahlloser freiwilliger Helfer war es möglich, die Aufbauarbeiten innerhalb kürzester Zeit durchzuführen, nachdem die juristische Genehmigung letztinstanzlich durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München erteilt worden war. Das Anti-WAAhnsinns-Festival konnte wie geplant vom 26. bis 27. Juli auf dem Lanzenanger stattfinden, jedoch mit einigen Einschränkungen: auf dem Festivalgelände durften keine Buden aufgestellt und kein Alkohol ausgeschenkt werden, Begrenzung der Besucher auf 35.000 (später 40.000) und eine Vergrößerung der Parkflächen für 10.000 Autos und 200 Busse sowie deren Mindestentfernung von 15 Kilometern zur WAA.[7]

Ablauf der Veranstaltung

Das Veranstaltungsgelände auf dem Burglengenfelder Lanzenanger war in zwei Abschnitte eingeteilt. Auf dem der Bühne näher gelegenen Sektor waren auch noch für sich weit von der Bühne entfernt aufhaltende Teilnehmer Lautsprechertürme aufgestellt. Dahinter befand sich der für die Nächtigung der Besucher vorbereitete Bereich.

Für Einlass und Sicherheit sorgte der Motorradclub Kuhle Wampe. Nahezu stündlich mussten Fäkalien abgefahren werden. Als Parkflächen waren vom Veranstalter Felder im Umkreis von mehreren Kilometern gepachtet worden. Teilweise wurden diese Flächen kurz vor Beginn des Festivals geerntet, obwohl das Getreide darauf noch nicht reif war. Weil nicht mit einer derart hohen Besucherzahl gerechnet wurde, mussten kurzfristig weitere Felder als Parkflächen ausgewiesen werden. Auf einer derartigen Fläche als Stoppelfeld kam es nahe der Ortschaft Greinhof zu einem Flächenbrand, bei dem mehrere Fahrzeuge ausbrannten. Nur durch den beherzten Einsatz eines Bauern, der mit dem Pflug eine Brandschneise zog, wurde größerer Schaden verhindert.

Die etwa 10.000 Einwohner zählende Stadt Burglengenfeld war auf einen derartigen Besucheransturm nicht vorbereitet. Bereits am Vorabend des Festivals waren in den Supermärkten der Stadt sämtliche Grundnahrungsmittel und alkoholhaltige Getränke ausverkauft. Mehrere Läden schlossen und öffneten auch am darauffolgenden Samstag nicht mehr. Weil es noch keine Mobiltelefone gab, waren die Kirchentüren voll von angehefteten schriftlichen Hinweisen, wann man wen wo treffen werde. Jeder Rohbau wurde von Besuchern als „Dach über dem Kopf“, als Schlafstatt genutzt. In der Ortschaft kam es nicht zu den von der Bevölkerung befürchteten Diebstählen, Sachbeschädigungen oder gar Ausschreitungen.

21 Künstler und Gruppen mit über 600 Musikern gestalteten über 2 Tage 28 Stunden Programm und verzichteten dabei auf ihre Gagen. Die Einnahmen von über 900.000 DM sollten den WAA-Widerstand stärken helfen und vor Gericht gestellten Demonstranten die Prozesskosten abnehmen.[8]

Durch das Programm führten Eisi Gulp und Evi Seibert. Insgesamt 600 Journalisten aus 10 Ländern berichteten vom WAAhnsinn; 1300 freiwillige Helfer sorgten für einen fast reibungslosen Verlauf. Über die Zahl der am Festival teilnehmenden Besucher gibt es unterschiedliche Angaben. Es sollen 120.000[9] gewesen sein.

Musiker und Musikgruppen

- Samstag, 26. Juli 1986

Uli Hundt & Der Wahnsinn, Die Firma, Chris McGregor, Frankfurter Kurorchester, Marian Gold, Herbert Grönemeyer, Anne Haigis, Axel Heilhecker, Herwig Mitteregger, BAP, Purple Schulz, Haindling, Alexander „Effendi“ Büchel (BAP), Wolli Fedde, Frank Hocker, Gerd Köster, Udo Lindenberg, Wolf Maahn[10], Axel Risch, Gerhard Sagemüller, Wolfgang Ambros, Manfred Boecker, Kevin Coyne, Pete King, Christian Schneider - Sonntag, 27. Juli 1986

Mob Böttcher, Die Toten Hosen, Theatre du pain, Mo, Fritz Brause, Dieter Exter, Hans Fritzsche, Marian Gold, Herbert Grönemeyer, Anne Haigis, Norbert Hamm, Jakob Hansonis, Markus Maria Jansen, Alfred Kritzer, Herwig Mitteregger, Gagey Mrozeck, Henni Nachtsheim, Ali Neander, Peter Osterwold, Mike Pelzer, Mateng Pollkläsener, Ullrich Pollkläsener, Rio Reiser, Armin Rühl, Sabine Sabine, Stefan Walkau

Wahrnehmung als „Deutsches Woodstock“

Im Jahre 1986 markierte das fünfte dieser Festivals den Höhepunkt der Bürgerproteste gegen die WAA: Mit über 100.000 Besuchern am 26. und 27. Juli 1986 erlebte Burglengenfeld das bis dahin größte Rockkonzert der deutschen Geschichte, auf dem überwiegend die bekanntesten Interpreten der deutschsprachigen Rockmusikszene vertreten waren. Die Anti-Atom-Bewegung erfuhr hierdurch eine bis dahin ungeahnte Medienresonanz, so dass es von einigen Seiten auch als „deutsches Woodstock“ bezeichnet wurde.[11][12] Rund 6.000 Polizisten waren rund um Burglengenfeld im Einsatz; die Veranstaltung verlief friedlich, entgegen vielen Befürchtungen seitens der Behörden.

„Als am späten Abend des zweiten Tages etwa 100 000 Menschen zusammen mit Rio Reiser im Schein von Feuerzeugen ‚Somewhere over the Rainbow‘ singen, da hat die Bewegung ihr Erweckungserlebnis, ihr Woodstock.“

Ungereimtheiten bei der Schlussabrechnung

Für Diskussionen sorgte der Umstand, dass vom angestrebten Reinerlös von 840.000 DM, die dem Widerstand gegen die WAA zufließen sollten, nach ersten Abrechnungen nur etwa 200.000 DM übrig blieben. Für über 100.000 Besucher wurden nur 50.000 Eintrittskarten verkauft, beziehungsweise war die Zahl der Vorverkäufe nicht mehr ermittelbar.[14] Dies führte dazu, dass Herbert Grönemeyer über das Festival in Burglengenfeld verärgert „überhaupt kein Wort mehr verlieren“ wollte und sein Management künftig nur noch bei garantiertem Reinerlös oder auf eigene Rechnung an derartigen Veranstaltungen teilnehmen wolle. Letztlich verblieben 365.000 DM als Netto-Reinerlös.[15] An mehreren gastronomischen Ständen wurden von zahlreichen Ordnern der Kuhlen Wampe als auch von einem privaten Sicherheitsdienst ohne Auftrag unabgesprochen rund achtzig Kassen mitgenommen, von denen später einige nicht wieder auftauchten, ebenso wie circa 184.000 DM, welche laut Gutachten eines vereidigten Wirtschaftsprüfers unbefugt von „Unbekannt“ entnommen wurden. Ebenso seien die Film- und Plattenauskoppelungen des Festivals sehr teuer in der Produktion gewesen, hätten aber nicht die erhofften Erlöse erzielt.[15][14][16]

Remove ads

Nachwirkungen

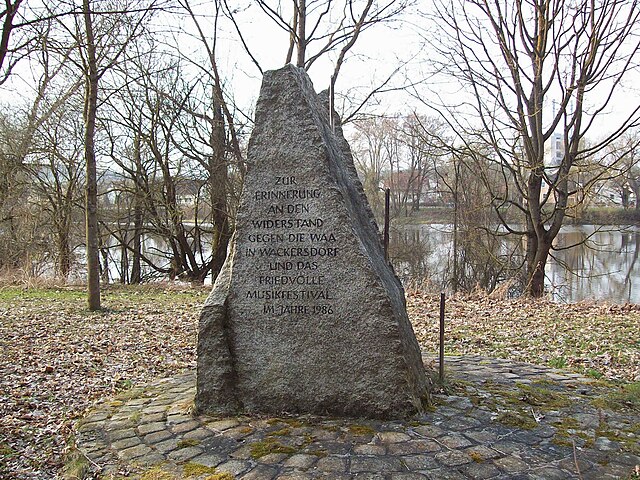

Auf dem Veranstaltungsgelände Lanzenanger in Burglengenfeld wurde ein Gedenkstein errichtet, seine Inschrift lautet „Zur Erinnerung an den Widerstand gegen die WAA in Wackersdorf und das friedvolle Musikfestival im Jahre 1986“.

Film- und Ton-Dokumente

- WAAHNSINN - Die Doppel-Live-LP bzw. Doppel-Live-CD vom 5. WAAhnsinnsfestival 26./27. Juli '86 Burglengenfeld[18]

Musikalisch ist das Festival als unbearbeiteter Livemitschnitt sowohl auf einer Doppel-Live-LP (1986) und einer Doppel-Live-CD (2008) festgehalten worden. Die LP erschien unter dem EMI-Label, deren Erlös den Bürgerinitiativen gegen die WAA zugutekam. - Das Booklet lässt viele Künstler zu Wort kommen und auch die Rede von Günter Wallraff ist darin nachzulesen.[19] - WAAhnsinn – Der Wackersdorf-Film[20] (Dokumentarfilm, 1986)

- Waahnrock[11] - Video-Rekonstruktion von WAAhnsinn (1987)

- 3 Akkorde für ein Halleluja (Dokumentation über die Musikgruppe „Die Toten Hosen“, 1989 - Der Film enthält Festival-Mitschnitte der Band vom 27. Juli 1986.)

- Wackersdorf (Spielfilm, 2018)

Remove ads

Literatur

- Mike Allnutt, Michael Herl (Hrsg.): WAAhnsinn – Der Wackersdorf-Film. Die Filmbilder, Lieder, Texte, Reden, Interviews, Dokumente, Nördlingen 1986. ISBN 978-3-89190-750-4

- Florian Hoffarth: „Ihr habt die Festung, wir haben das Fest“ – Das ‚Anti-WAAhnsinns-Festival' 1986 als Höhepunkt der Bürgerproteste gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. In: Landkreis Schwandorf (Hrsg.): Jahresband zur Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf, 2005/2006, Band 16/17, S. 102–123.[21]

Remove ads

Weblinks

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads