Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Fälschung beweiserheblicher Daten

Straftatbestand in Deutschland Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Bei der Fälschung beweiserheblicher Daten handelt es sich um einen Tatbestand des deutschen Strafrechts, der im 23. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs (StGB) in § 269 geregelt ist. Der Tatbestand soll sicherstellen, dass der Rechtsverkehr darauf vertrauen kann, dass rechtserhebliche Erklärungen von demjenigen herrühren, der als ihr Aussteller erscheint. Tatbestandsmäßig handelt dementsprechend, wer zwecks Täuschung anderer Personen Daten derart manipuliert, dass deren scheinbarer Aussteller nicht mit dem tatsächlichen Aussteller übereinstimmt. Dies ähnelt der Tathandlung der Urkundenfälschung (§ 267 StGB). Der Gesetzgeber konzipierte § 269 StGB in enger Anlehnung an diesen Tatbestand, um rechtserheblichen Erklärungen, die in digitaler Form vorliegen, den Schutz zu bieten, den § 267 StGB physischen Urkunden bietet. Wegen der Parallele zu Urkunden werden beweiserhebliche Daten vielfach auch als Datenurkunden bezeichnet. In der Praxis wird § 269 StGB vornehmlich durch den Gebrauch gefälschter Bankkarten an Bankautomaten und durch das Versenden von E-Mails unter falschem Namen verwirklicht.

Die Rechtsfolgen des Fälschens beweiserheblicher Daten orientieren sich eng an denen, die § 267 StGB für die Urkundenfälschung vorsieht. Grundsätzlich bedroht § 269 StGB die Tat mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe. Damit handelt es sich bei der Fälschung beweiserheblicher Daten gemäß § 12 Abs. 2 StGB um ein Vergehen. In schweren Fällen sind bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe möglich.

Die praktische Relevanz des § 269 StGB war im Vergleich zur Urkundenfälschung zunächst gering. Nach Inkrafttreten der Norm im August 1986 bewegte sich die Anzahl der gemeldeten Fälle über viele Jahre hinweg lediglich im dreistelligen Bereich. Innerhalb der letzten Jahre nahm die Anzahl der gemeldeten Fälle pro Jahr allerdings deutlich zu. 2020 erreichte sie mit 10.895 Fällen erstmals den fünfstelligen Bereich. Mittlerweile handelt es sich bei § 269 StGB um ein zentrales Delikt der Computerkriminalität. 2021 verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik mit 13.390 gemeldeten Fällen ihren bisherigen Höchststand. Die Aufklärungsquote liegt mit knapp 40 % auf durchschnittlichem Niveau.

Eine der Fälschung beweiserheblicher Daten ähnliche Regelung findet sich im österreichischen Strafrecht mit dem Tatbestand der Datenfälschung (§ 225a StGB). Diesen verwirklicht, wer entweder falsche Daten herstellt oder echte Daten verfälscht, um sie im Rechtsverkehr als Beweismittel zu nutzen. Auch der österreichische Gesetzgeber schuf also einen eigenständigen Tatbestand, um die Echtheit digitaler Erklärungen zu schützen. Ein anderer Regelungsansatz findet sich im Schweizer Strafrecht. Dort ergänzte der Gesetzgeber Art. 110 StGB, der den Begriff der Urkunde definiert, um einen Zusatz, der Aufzeichnungen auf Bild- und Datenträgern der Schriftform gleichstellt. Hierdurch wurden die bereits vorhandenen Urkundsdelikte auf digitale Erklärungen ausgeweitet. Ein solcher Ansatz wurde für das deutsche Recht diskutiert, allerdings im Gesetzgebungsverfahren verworfen.

Remove ads

Normierung und Schutzzweck

Zusammenfassung

Kontext

§ 269 StGB lautet seit seiner letzten Änderung am 1. April 1998[1] wie folgt:

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) § 267 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.Nach vorherrschender Sichtweise schützt das Verbot des Fälschens beweiserheblicher Daten das Vertrauen des Rechtsverkehrs auf die Zuverlässigkeit von Daten als Beweismittel. Der Straftatbestand solle ähnlich wie das Verbot der Urkundenfälschung sicherstellen, dass Teilhaber des Rechtsverkehrs darauf vertrauen können, dass rechtserhebliche Informationen, die in Datenform gespeichert werden, von demjenigen herrühren, der als ihr Aussteller erscheint. Nach dieser Lesart dient die Vorschrift also dem Schutz eines Allgemeininteresses.[2] Diese Schutzgutbestimmung halten einige Stimmen aus dem Schrifttum und der Instanzrechtsprechung für zu vage.[3] Sie gehen davon aus, dass die Vorschrift nicht den Rechtsverkehr in seiner abstrakten Gesamtheit schütze, sondern die individuellen Teilnehmer des Rechtsverkehrs; diese sollten durch § 269 StGB davor bewahrt werden, durch unechte Erklärungen zu nachteiligen Handlungen veranlasst zu werden.[4] Die Frage, ob § 269 StGB individual- oder allgemeinschützenden Charakter hat, ist für die zivilrechtliche Haftung für Fälschungen von Bedeutung: Geht man von einem individualschützenden Charakter aus, handelt es sich um ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, dessen Verletzung eine Schadensersatzhaftung des Täters begründet. Hält man hingegen die Allgemeinheit für geschützt, scheidet eine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB aus.[5]

Wie sein Regelungsvorbild, die Urkundenfälschung, richtet sich § 269 StGB gegen Handlungen, welche die Authentizität von Beweismitteln beeinträchtigen, indem sie den unzutreffenden Eindruck erwecken, dass eine Erklärung von einem anderen als ihrem tatsächlichen Urheber herrührt. Außerhalb des Schutzzwecks des § 269 StGB liegt demgegenüber die inhaltliche Richtigkeit von Datenurkunden. Insofern gilt spiegelbildlich zu § 267 StGB, dass das Verfassen einer schriftlichen Lüge, also einer inhaltlich unwahren Aussage, § 269 StGB nicht verwirklicht.[6]

Remove ads

Entstehungsgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Lückenhaftigkeit des strafrechtlichen Schutzes digitaler Erklärungen

Der Tatbestand des Fälschens technischer Aufzeichnungen wurde gemeinsam mit dem flankierenden § 270 StGB durch das Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (WiKG) mit Wirkung zum 1. August 1986 ins Strafgesetzbuch aufgenommen.[7] Hierdurch wollte der Gesetzgeber Strafbarkeitslücken im Bereich der Computerkriminalität schließen. Eine solche Lücke sah der Gesetzgeber im fehlenden Echtheitsschutz von beweiserheblichen Erklärungen, die in digitaler Form gespeichert wurden. Aufgrund technischer Fortschritte bei der elektronischen Datenverarbeitung ging der Gesetzgeber davon aus, dass Daten im Rechtsverkehr in absehbarer Zeit erhebliche Bedeutung als Beweismittel gewinnen werden.[8]

Die Zuverlässigkeit von Beweismitteln sichert das StGB primär durch das Urkundenstrafrecht, das insbesondere deren Manipulation oder Beschädigung verbietet. Das damalige Urkundenstrafrecht bot jedoch in Bezug auf digitale Erklärungen allenfalls rudimentären Schutz:

Das Verbot der Urkundenfälschung (§ 267 StGB) schützt lediglich Urkunden, also beweiserhebliche Erklärungen, die in verkörperter Form vorliegen und einen Aussteller erkennen lassen. Digitalen Erklärungen fehlt es an der Verkörperung. Diese setzt voraus, dass die Erklärung mit einem körperlichen Gegenstand fest verbunden ist und dass ihre Erklärungszeichen visuell wahrgenommen werden können. Dies trifft auf digitale Erklärungen nicht zu. Zwar werden diese auf physischen Trägermedien wie Festplatten abgespeichert, allerdings geschieht dies lediglich in maschinenlesbarer Form; für Menschen werden die Informationen erst durch Anwendung von Hilfsmitteln wie Bildschirmen verständlich. Dies genügt nicht zur Annahme einer Verkörperung.[9]

Auch das Verbot der Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB) bietet kaum Schutz für digitale Erklärungen, weil es lediglich auf Aufzeichnungen Anwendung findet, die von Aufzeichnungsgeräten eigenständig bewirkt worden sind. Hieran fehlt es in aller Regel im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, da Computer Daten typischerweise nicht selbstständig aufzeichnen, sondern lediglich einlesen.[10] Überdies erfasst § 268 StGB keine Fälle, in denen der Täter die Daten manipuliert, bevor sie maschinell ausgewertet werden.[11] Um die Echtheit rechtserheblicher Erklärungen in digitaler Form umfassend zu schützen, bedurfte es daher einer Erweiterung des Urkundenstrafrechts durch den Gesetzgeber.[12]

Konzeptionierung eines neuen Straftatbestands für digitale Erklärungen

Die Bundesregierung schlug im August 1983 zunächst die folgende Regelung vor:[13]

Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr elektronisch, magnetisch oder sonst nicht sichtbar oder unmittelbar lesbar gespeicherte Daten, die dazu bestimmt sind, bei einer Verarbeitung im Rechtsverkehr als Beweisdaten für rechtlich erhebliche Tatsachen benutzt zu werden, unbefugt verändert oder solche unbefugt veränderten Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Dieser Tatbestandsentwurf wies lediglich einen schwachen Bezug zu § 267 StGB auf, weil er auf beweiserhebliche Daten aller Art Anwendung fand, unabhängig davon, ob sie den für Urkunden charakteristischen Erklärungswert aufwiesen. Dementsprechend wurde er in den parlamentarischen Beratungen vielfach als zu weitgehend angesehen.[14] In Reaktion hierauf kam der Vorschlag auf, § 267 StGB um eine Gleichstellungsnorm zu ergänzen, kraft derer auch computerlesbare Erklärungen als Urkunden gelten sollten. Diesem Vorschlag folgte der Gesetzgeber jedoch nicht, weil er befürchtete, dass dies die Verständlichkeit des Gesetzes zu stark beeinträchtigt hätte.[15] Stattdessen entwarf er eine eigenständige Strafnorm, die sich eng an die Urkundenfälschung anlehnte: Der Gesetzgeber übernahm das Grundgerüst des § 267 StGB und ersetzte die Eigenschaften und Handlungen, die bei Erklärungen in Digitalform nicht vorliegen konnten, durch geeignete Alternativen. In dieser Form trat der Entwurf als § 269 StGB mit Wirkung zum 1. August 1986 in Kraft.[16]

Zusätzlich schuf der Gesetzgeber den § 270 StGB, welcher der Täuschung im Rechtsverkehr die fälschliche Beeinflussung einer Datenverarbeitung im Rechtsverkehr gleichstellt. Hierdurch wollte er gewährleisten, dass § 269 StGB auch in Situationen zur Anwendung kommt, in denen kein Mensch getäuscht, sondern lediglich eine Maschine überlistet wird. Hierbei hatte der Gesetzgeber Situationen vor Augen, in denen rechtserhebliche Erklärungen vollautomatisch ohne Beteiligung eines Menschen ausgewertet werden. Anlass zur Schaffung einer neuen Vorschrift gab die Streitfrage, ob der Begriff des Täuschens voraussetzt, dass ein Mensch die Manipulation zur Kenntnis nimmt. Zwar ging das überwiegende Schrifttum davon aus, dass dies nicht notwendig war,[17] jedoch erschien dies dem Gesetzgeber zu unsicher, weshalb er sich zu einer Klarstellung entschied. Auch wenn § 270 StGB primär zur Ergänzung des § 269 StGB geschaffen wurde, findet er auch auf die anderen Urkundsdelikte Anwendung, die ein Handeln zwecks Täuschung des Rechtsverkehrs erfordern.[18]

Entwicklungen nach Inkrafttreten des § 269 StGB

Nach seinem Inkrafttreten wurde § 269 StGB bislang lediglich einmal geändert: Durch das sechste Strafrechtsreformgesetz erweiterte der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1. April 1998 § 269 Abs. 3 StGB um einen Verweis auf die Qualifikation der Urkundenfälschung. Hierdurch steigerte er die Strafandrohung für gewerbs- und bandenmäßig begangene Taten. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Verschärfung, die er auch in zahlreichen weiteren Delikten einfügte, die organisierte Kriminalität effektiver als bislang abschrecken.[1]

In der DDR ergänzte der Gesetzgeber nach Inkrafttreten des § 269 StGB in der Bundesrepublik das dortige Strafgesetzbuch um § 241a, der die Fälschung und die Vernichtung beweiserheblicher Daten unter Strafe stellte.[19] Die Vorschrift trat Ende 1988 in Kraft und entsprach inhaltlich im Wesentlichen ihrem Vorbild aus der Bundesrepublik.[20] Die neue Strafnorm besaß allerdings nur kurze Geltungsdauer: Im Zuge der Wiedervereinigung wurde das StGB der DDR mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 weitgehend durch das StGB der Bundesrepublik abgelöst. Dies schloss den § 241a mit ein.[21]

Remove ads

Tatbestand

Zusammenfassung

Kontext

Beweiserhebliche Daten

Begriff des Datums

§ 269 StGB schützt beweiserhebliche Daten. Als Daten gelten Informationen, die elektronisch, magnetisch oder in einer anderen für Menschen nicht unmittelbar wahrnehmbaren Form codiert sind oder codiert werden sollen.[22] Dies erfasst insbesondere Daten, die auf Computern, CDs, Speicherchips oder Magnetstreifen gespeichert werden.[23] Anders als viele andere datenbezogene Straftatbestände verweist § 269 StGB nicht auf die Datendefinition des § 202a Abs. 2 StGB, da diese dem Gesetzgeber für die Zwecke des § 269 StGB als zu eng erschien. Hiernach gelten lediglich solche Informationen als Daten, die bereits im Tatzeitpunkt gespeichert sind. Der Gesetzgeber wollte jedoch auch Daten in § 269 StGB einbeziehen, die bereits vor ihrer Eingabe in eine Datenverarbeitungsanlage manipuliert werden.[24] Dies betrifft etwa schriftliche Aufzeichnungen, die erst manipuliert und danach gescannt werden.[25]

Beweiserheblichkeit

Beweisfunktion

Das Merkmal der Beweiserheblichkeit beschränkt den Tatbestand auf Datenurkunden. Hiermit ist gemeint, dass die Daten abgesehen von der fehlenden Verkörperung Urkundenqualität aufweisen müssen, dass sie also eine Urkunde bildeten, druckte man sie aus. Dies trifft zu, wenn sie über eine Beweis- und eine Garantiefunktion verfügen.[26]

Eine Beweisfunktion weisen Daten auf, die dazu geeignet und bestimmt sind, eine im Rechtsverkehr relevante Tatsache zu beweisen.[27] Hieran fehlt es vor allem bei Daten, die lediglich technische Vorgänge protokollieren.[28] Gleiches gilt für Daten, die lediglich zu Verwaltungszwecken bestimmt sind, was etwa auf Personalausweisnummern zutrifft.[29] Eine Beweisfunktion weisen demgegenüber Kontendaten und Geheimnummern auf, weil sie die Zuordnung eines Bankkontos zu seinem Inhaber nachweisen.[30] Gleiches gilt für die auf EC- und Kreditkarten[31] sowie auf Telefonkarten hinterlegten Informationen über die Nutzungsbefugnis ihrer Inhaber und über die getätigten Transaktionen.[32] Beweiserheblich ist ferner die Zeiterfassungskarte vermerkte Zuordnung zu einem bestimmten Fahrer, da die dort vermerkten Lenkzeiten die Einhaltung verkehrsrechtlicher Vorschriften belegen sollen.[33]

Um eine Datenurkunde kann es sich ferner bei Online-Formularen handeln, die mit persönlichen Daten ausgefüllt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Plattformbetreiber die Personendaten abfragt, um sich der Identität des Anmeldenden zu vergewissern. So verhält es sich etwa beim Kundenportal der Deutschen Bahn[34] und bei der Verkaufsplattform eBay.[35] Schließlich treten beide Plattformen zu ihren Nutzern in eine auf längere Zeit angelegte Geschäftsbeziehung, weshalb sie durch die Datenabfrage ihren Vertragspartner identifizieren wollen. Das ausgefüllte Formular dient dort als Identitätsnachweis. Anders verhält es sich etwa beim Anzeigen-Portal Kleinanzeigen, bei dem eine Anmeldung auch ohne die Angabe von Personalien möglich ist.[36]

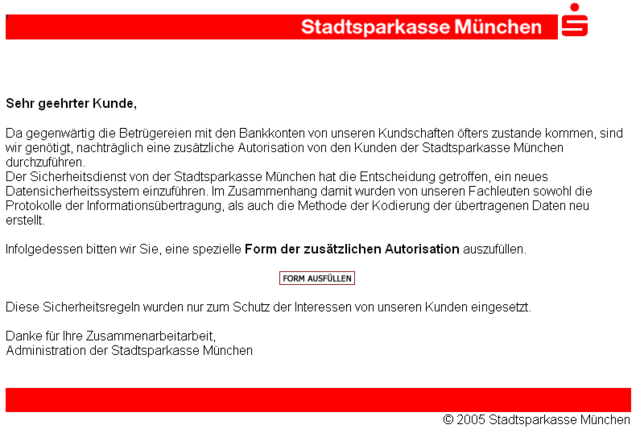

Ob eine E-Mail Beweisfunktion aufweisen kann, ist in Rechtsprechung und Lehre umstritten. Teilweise wird dies mit dem Argument abgelehnt, dass eine E-Mail in aller Regel zu leicht fälschbar sei. Die Qualität einer Datenurkunde könne sie daher nur in Fällen erlangen, in denen sie durch eine elektronische Signatur geschützt sei.[37] Die vorherrschende Sichtweise hält dem entgegen, dass das Merkmal der Beweisfunktion keine besonderen Anforderungen an die Stärke der Beweiskraft stelle; es genüge bereits, wenn die digitale Urkunde – gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Indizien – genutzt werden kann, um den Rechtsverkehr von einer rechtserheblichen Tatsache zu überzeugen.[38] So verhält es sich etwa, wenn der Täter dem Opfer unbefugt unter fremdem Namen erklärt, eine Rechnung zu begleichen.[39] Gleiches gilt für das Versenden von Phishing-Mails, die unter fremdem Namen zur Übermittlung von Geschäftsdaten auffordern.[40]

Die eigene IP-Adresse weist Beweisfunktion auf, wenn sie ähnlich wie ein Zugangscode zur Authentifizierung genutzt wird, sodass IP-Spoofing dem Tatbestand unterfallen kann.[41] Beweiserheblich ist schließlich die digitale Prüfsumme eines Motorsteuergeräts, weil sie belegen soll, dass dessen Datenbestand vom Hersteller herrührt, was für die Zulassung zum Straßenverkehr von Bedeutung ist.[42]

Garantiefunktion

Eine Garantiefunktion besitzen Daten, die einen Aussteller erkennen lassen, der sich ihren Inhalt zurechnen lassen will. Hieran fehlt es vor allem bei anonymen Daten, die sich keiner Person zuordnen lassen.[43]

Tathandlungen

Tatbestandsmäßig handelt zunächst, wer Daten in einer Weise speichert, dass bei deren Wahrnehmung eine unechte Urkunde entstünde. Eine Urkunde ist unecht, wenn ihr scheinbarer Aussteller vom tatsächlichen Aussteller abweicht. Eine unechte Urkunde täuscht also über die Identität ihres Urhebers.[44] Diese Begehungsvariante entspricht inhaltlich dem Herstellen einer unechten Urkunde nach § 267 StGB. Der Begriff des Speicherns beschreibt Handlungen, durch die eine unechte Datenurkunde hergestellt und in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt wird. So speichert jemand beispielsweise eine unechte Datenurkunde, wer fremde Kontendaten auf Blanko-Karten kopiert, weil die Informationen auf dem Magnetstreifen eine Datenurkunde darstellen, als deren Aussteller die auf der Karte aufgedruckte Bank erscheint.[45] Ein Speichern liegt ebenfalls vor, wenn jemand über seine Identität täuscht, indem er ein Benutzerkonto unter falschem Namen anlegt oder E-Mails unter Angabe eines unzutreffenden Absenders verschickt. § 269 Abs. 1 Var. 1 StGB erfüllt schließlich, wer mit einer fremden Bankkarte Geld an einem Bankautomaten abhebt. Denn indem der Kartennutzer den Bankautomaten in Gebrauch nimmt, speichert er eine Auszahlungsanweisung in Datenform, die zu Unrecht den berechtigten Karteninhaber als ihren Urheber ausweist.[46]

Tatbestandsmäßig handelt ferner, wer gespeicherte Daten verändert. Diese Variante entspricht dem Verfälschen echter Urkunden bei § 267 StGB. Sie beschreibt also Fälle, in denen jemand die eigene Erklärung einem anderen unterschiebt.[47] Diese Variante verwirklicht etwa, wer unter Anwendung technischer Hilfsmittel abtelefonierte Telefonkarten unbefugt wieder auflädt. Denn hierdurch täuscht er vor, dass das auf der Karte ausgewiesene Telefonguthaben vom Kartenaussteller bereitgestellt wurde.[48] Beweiserhebliche Daten verändert ferner, wer die GTIN einer Pfandflasche an einer pfandfreien Flasche anbringt und damit den Eindruck erweckt, der Hersteller habe die Flasche für das Pfandsystem freigegeben.[49] Gleiches gilt nach einer von mehreren Instanzgerichten vertreten Auffassung, wenn der Täter durch das Manipulieren von Daten eine SIM-Lock-Sperre aufhebt. Hierdurch erwecke er den Eindruck, der Netzbetreiber habe die Nutzung des Telefons in beliebigen Mobilfunknetzen gestattet.[50]

Schließlich wird § 269 StGB durch das Gebrauchen einer unechten oder verfälschten Datenurkunde verwirklicht. Ein Gebrauchen liegt vor, wenn der Täter den Inhalt der manipulierten Datenurkunde einem anderen zugänglich macht. Diese Variante verwirklicht etwa, wer die von einem Dritten manipulierte Telefonkarte zum Telefonieren einsetzt.[51] Gleiches gilt für Personen, welche die auf einer Online-Plattform gespeicherten falschen Personalien weiterverwenden, um über ihre Identität zu täuschen.[52]

Vorsatz

Der subjektive Tatbestand des § 269 StGB ist dem der Urkundenfälschung vollständig nachgebildet. Daher setzt eine Strafbarkeit nach § 269 StGB zunächst voraus, dass der Täter mit Eventualvorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale handelt.[53] Dieser ist gegeben, wenn der Täter billigend in Kauf nimmt, dass er die Tatbestandsmerkmale verwirklicht.[54] Hierzu muss er insbesondere zumindest laienhaft erkennen, dass beweiserhebliche Daten vorliegen.[55]

Handeln zur Täuschung im Rechtsverkehr

Schließlich muss der Täter zwecks Täuschung des Rechtsverkehrs handeln. Dies trifft zu, wenn er durch sein Handeln erreichen will, dass Dritte darauf vertrauen, dass die Aufzeichnung in einem manipulationsfreien Verfahren zustande gekommen ist und sich dadurch zu einem rechtserheblichen Verhalten veranlasst sehen.[56] Wie bei § 267 StGB[57] gilt, dass hierfür direkter Vorsatz notwendig, allerdings auch ausreichend ist. Mit diesem Vorsatz handelt etwa, wer Phishing-Mails versendet, um den Empfänger zur Preisgabe personenbezogener Daten zu veranlassen.[58] § 269 StGB ist demgegenüber nicht erfüllt, wenn der Täter nicht erwartet, dass der Empfänger mit einer rechtserheblichen Handlung reagiert.[59]

Gemäß § 270 StGB steht der Täuschung im Rechtsverkehr die fälschliche Beeinflussung einer Datenverarbeitung im Rechtsverkehr gleich. Hierdurch werden Situationen erfasst, in denen die Datenurkunde nicht durch einen Menschen ausgewertet wird, sondern durch einen Computer.[60] In der Konsequenz macht sich etwa auch strafbar, wer eine Telefonkarte wiederholt unberechtigt auflädt, um sich unter Überlistung der technischen Zugangskontrolle kostenlosen Zugang zum Telefonnetz zu verschaffen.[61]

Remove ads

Versuch, Vollendung und Beendigung

Die versuchte Fälschung beweiserheblicher Daten ist gemäß § 269 Abs. 2 StGB strafbar. Der Täter überschreitet die Schwelle zum Versuch des Speicherns oder Veränderns, wenn er mit dem Willen zur Tatbegehung zu seiner Manipulationshandlung ansetzt.[62] Ein Gebrauchen gilt als versucht, sobald der Täter damit beginnt, einer anderen Person die Möglichkeit gibt, die Daten zur Kenntnis zu nehmen.[63]

Der Zeitpunkt der Vollendung des Delikts variiert je nach Tathandlung: Das Speichern und das Verändern einer Urkunde vollendet der Täter, indem er die jeweilige Manipulationshandlung abschließt.[64] Das Gebrauchen vollendet er hingegen, indem er einem Dritten die Gelegenheit dazu gibt, den Inhalt der Datenurkunde wahrzunehmen.[65]

Der Zeitpunkt der Deliktsvollendung stimmt regelmäßig mit dem der Beendigung überein. Sofern der Täter allerdings entlang eines einheitlichen Tatplans mehrere tatbestandsmäßige Handlungen vornimmt, beendet er das Delikt erst mit der Vornahme der letzten Handlung. Dies trifft beispielsweise zu, wenn der Täter Daten speichert, um sie anschließend zu gebrauchen.[66]

Remove ads

Prozessuales und Strafzumessung

Zusammenfassung

Kontext

Bei § 269 StGB handelt es sich um ein Offizialdelikt, sodass Strafverfolgungsbehörden von Amts wegen auch ohne Vorliegen eines Strafantrags Ermittlungen einleiten können.[67] Sobald das Delikt beendet ist, beginnt gemäß § 78a StGB die Verfolgungsverjährung. Diese beträgt gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre.

Für die Fälschung beweiserheblicher Daten kann grundsätzlich eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Eine höhere Strafandrohung (Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren) sieht § 269 Abs. 3 StGB für besonders schwere Fälle vor. Ein solcher Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter ein Regelbeispiel der besonders schweren Urkundenfälschung verwirklicht.[68] Hierzu zählen insbesondere das gewerbsmäßige und das bandenmäßige Handeln sowie das Verursachen eines Vermögensschadens großen Ausmaßes.

Eine weitere Verschärfung des Strafrahmens folgt aus § 269 Abs. 4 StGB, wonach die Qualifikation der Urkundenfälschung entsprechend auf die Fälschung beweiserheblicher Daten anzuwenden ist. Die Qualifikation verwirklicht, wer die Tat sowohl gewerbs- als auch bandenmäßig begeht. Bei Vorliegen der Qualifikation steigt der Strafrahmen auf Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren an. In dieser Konstellation weist das Fälschen beweiserheblicher Daten also Verbrechenscharakter auf, wodurch gemäß § 30 StGB bereits Handlungen im Vorfeld der Tat strafbar sein können.

Remove ads

Gesetzeskonkurrenzen

Zusammenfassung

Kontext

Werden im Zusammenhang mit einer Tat nach § 269 StGB weitere Delikte verwirklicht, können diese zur Fälschung beweiserheblicher Daten in Gesetzeskonkurrenz stehen. Da Urkundsdelikte typischerweise der Vorbereitung von Vermögensdelikten dienen und § 269 StGB auf Taten im digitalen Raum zugeschnitten ist, kommt eine Konkurrenz insbesondere zum Computerbetrug (§ 263a StGB) in Betracht. Regelmäßig soll durch das Herstellen und Gebrauchen einer manipulierten Datenurkunde das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs beeinflusst werden. Dies ist häufig nach § 263a StGB strafbar. Da diese Norm mit dem Vermögen ein anderes Gut als § 269 StGB schützt, stehen beide Delikte meist zueinander im Verhältnis der Idealkonkurrenz (§ 52 StGB).[69] Entsprechendes gilt für den Tatbestand der Datenveränderung (§ 303a StGB), der typischerweise während des Manipulationsvorgangs mitverwirklicht wird. Die Unterschlagung (§ 246 Abs. 1 StGB) tritt regelmäßig aufgrund formeller Subsidiarität hinter § 269 StGB zurück, da sie mit geringerer Strafe bedroht ist als die Fälschung beweiserheblicher Daten.[70]

Eine Gesetzeskonkurrenz besteht ebenfalls, wenn der Täter mehrere Handlungsvarianten des § 269 StGB verwirklicht. Hierzu kommt es vor allem dann, wenn der Täter bereits beim Speichern der manipulierten Daten den Willen hegt, diese zur Täuschung im Rechtsverkehr zu gebrauchen. In dieser Situation werden – wie bei § 267 StGB – beide Begehungsvarianten zu einer Begehung des § 269 StGB zusammengefasst. Fasst er hingegen den Entschluss zum Gebrauchen erst nach Abschluss der Manipulation, stehen beide Begehungen zueinander im Verhältnis der Tatmehrheit (§ 53 StGB).[71]

Umstritten ist die konkurrenzrechtliche Bewertung von Situationen, in denen der Täter sowohl eine Fälschung beweiserheblicher Daten als auch eine Urkundenfälschung (§ 267 StGB) begeht. Relevant wird dies in Konstellationen, in denen die manipulierte Erklärung sowohl in Daten- als auch in Urkundenform vorliegt. So verhält es sich etwa, wenn der Täter zunächst eine Datenurkunde manipuliert, diese danach ausdruckt und den Ausdruck als Urkunde gebraucht. Nach teilweise vertretener Ansicht tritt in dieser Situation § 269 StGB aufgrund seiner Auffangfunktion hinter § 267 StGB zurück.[72] Nach anderer Auffassung bleiben beide Delikte nebeneinander bestehen; das Vorliegen von Tateinheit und -mehrheit richte sich nach dem jeweiligen Tatplan.[73]

Remove ads

Kriminologie

Zusammenfassung

Kontext

Das Bundeskriminalamt gibt jährlich eine Statistik über alle in Deutschland gemeldeten Straftaten heraus, die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS).[74] Seit 1993 wird das gesamte Bundesgebiet erfasst. In den Statistiken von 1991 und 1992 wurden die alten Bundesländer und das gesamte Berlin erfasst. Frühere Statistiken erfassen lediglich die alten Bundesländer.

Das Fälschen beweiserheblicher Daten wird in der PKS unter dem Schlüssel 543000 geführt. Im Bereich der Computerkriminalität, zu der § 269 StGB zählt, wird ein großes Dunkelfeld vermutet, weshalb die Aussagekraft der Kriminalstatistik begrenzt ist. Als Ursachen hierfür werden im Allgemeinen eine geringe Anzeigebereitschaft Betroffener und fehlende Kapazitäten der Polizei vermutet, spezifisch in Bezug auf § 269 StGB zusätzlich die typische Unauffälligkeit von Manipulationshandlungen.[75] Dennoch bietet die Statistik zumindest einen Anhaltspunkt für die kriminologische Bedeutung des Fälschens beweiserheblicher Daten.

Nach Angabe der Kriminalstatistik besaß § 269 StGB in den ersten Jahren nach seiner Einführung entgegen den Erwartungen des Gesetzgebers eine geringe praktische Relevanz.[76] Die Anzahl der gemeldeten Fälle bewegte sich dort im niedrigen dreistelligen Bereich. Allerdings bewegte sich die Aufklärungsquote der gemeldeten Fälle in dieser Phase mit fast durchgängig über 90 % auf hohem Niveau; sie übertraf insbesondere die Aufklärungsquote bei anderen Delikten, die wie das Fälschen beweiserheblicher Daten StGB zur Computerkriminalität gezählt werden, etwa dem Computerbetrug StGB (2021: 29,3 %).[77] Zur hohen Aufklärungsquote trug der Umstand bei, dass die Aufdeckung der Tat häufig mit der Entdeckung des Täters einherging.[78] In den 2000er Jahren begann ein deutlicher, anhaltender Anstieg der Fallzahl. Ihren Höchstwert erreichte diese 2021 mit 13.390 gemeldeten Taten,[77] 1.455 Aburteilungen und 1.232 Verurteilungen.[79] 2023 lagen die Fallmeldungen mit 10.286 nur geringfügig darunter, die Zahl der Aburteilungen (1.688) und der Verurteilungen (1.424) hingegen leicht darüber.[80] Der Anstieg der Fallzahlen wurde maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung des Phishings ausgelöst.[81] Mit dem Anstieg der Fälle einher ging eine beachtliche Verringerung der Aufklärungsquote, die bislang 2021 mit 32,6 % ihren Tiefpunkt hatte. Die Entwicklung elektronischer Signaturen als Schutzmechanismus hat das Ansteigen der Fallzahl bislang nicht nachweislich gebremst, was nach verbreiteter Einschätzung wahrscheinlich dadurch bedingt ist, dass elektronische Signaturen vielfach als umständlich empfunden werden und daher im Rechtsverkehr nur selten genutzt werden.[82]

Die praxisrelevantesten Begehungsformen des Fälschens beweiserheblicher Daten stellen das Versenden von E-Mails unter falschem Namen und der Gebrauch gefälschter Bankkarten dar.[83] Das unbefugte Erstellen von Benutzerkonten unter fremdem Namen zählt ebenfalls zu den häufigeren Erscheinungsformen. Regelmäßig werden hierzu Daten genutzt, die mithilfe eines Keyloggers[84] oder einer Phishing-Attacke[85] ausgespäht worden sind. Unmittelbar nach Einführung der Vorschrift wurde § 269 StGB zudem häufig durch das unbefugte Wiederaufladen von Telefonkarten verwirklicht.

Remove ads

Literatur

- Susanne Hartmann: Neue Herausforderungen für das Urkundenstrafrecht im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Lit Verlag, Münster 2004, ISBN 3-8258-7264-5.

- Nils Höinghaus: Der hypothetische Vergleich des § 269 StGB unter Berücksichtigung der tatsächlichen und normativen Vergleichbarkeit von Schrifturkunde und moderner (Computer-)Datenurkunde. Ibidem, Stuttgart 2006, ISBN 3-89821-644-6.

- Alexander Koch: Strafrechtliche Probleme des Angriffs und der Verteidigung in Computernetzen. Nomos, Baden-Baden / Zürich 2008, ISBN 978-3-8329-3349-4.

Remove ads

Weblinks

- § 269 StGB auf dejure.org – Gesetzestext mit Hinweisen zu Rechtsprechung und Querverweisen

- § 270 StGB auf dejure.org – Gesetzestext mit Hinweisen zu Rechtsprechung und Querverweisen

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads