Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Das Slawische Epos

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

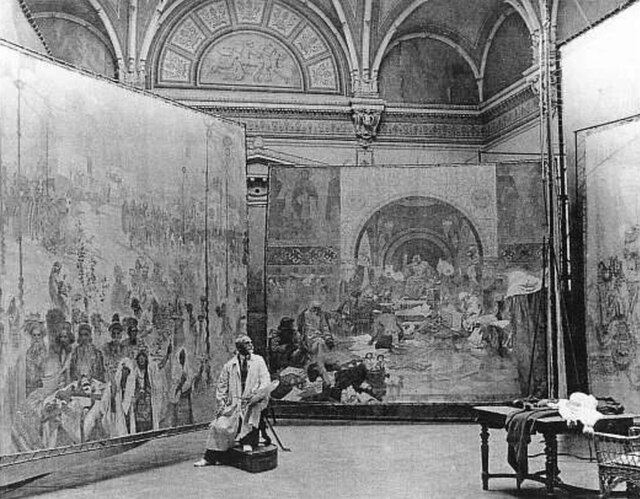

Das Slawische Epos, im Originaltitel Slovanská Epopej, ist ein Gemäldezyklus und das Hauptwerk des tschechischen Malers Alfons Mucha. Es zeigt die Geschichte der slawischen Völker und besteht aus 20 großformatigen Tempera-auf-Leinwand-Bildern, die in den Jahren 1911 bis 1928 entstanden.[1] Es ist im Schloss Moravský Krumlov ausgestellt.

Remove ads

Entstehung

Zusammenfassung

Kontext

Mucha war vor allem für sinnliche weibliche Allegorien und Plakatkunst im Jugendstil bekannt. Sein dekoratives Schaffen als „Gebrauchskünstler“ war zwar lukrativ, füllte ihn jedoch nicht aus. In seiner Spätphase löste er sich von der kommerziellen Kreativität, um sich der Verwirklichung eines fortwährenden Anliegens zu widmen: Auf „dem Gipfel seines Erfolges, keimte in Mucha die Sehnsucht, mit der bisherigen Diensthaftigkeit seiner Kunst zu brechen und den unaufhörlichen Strom von Aufträgen […] anzuhalten“.[2] Die Idee zum Slawischen Epos war Mucha 1899 beim Entwerfen des Pavillons für Bosnien-Herzegowina für die Pariser Weltausstellung 1900 gekommen.[3] Im Anschluss muss er für seine Recherche viel durch die slawischen Länder gereist sein. Seine Inspirationsquellen suchte er in Fachliteratur und Debatten mit Historikern, Architekten sowie Folkloristen.[4] Realisiert werden konnte der Zyklus durch die finanzielle Deckung des mit Mucha befreundeten und slawophilen Millionärs Richard Crane.[5] Der amerikanische Großindustrielle bezahlte alle benötigten Ressourcen, nicht bloß die Malutensilien, sondern auch die Miete für die Arbeitsstätte, welche auf Grund der riesigen Leinwände im Schloss der westböhmischen Stadt Zbiroh gelegen war. Das Slawische Epos war unkommerziell, es wurde nach seiner Fertigstellung und Präsentation 1928 der Stadt Prag kostenfrei übergeben.[6] Mucha selbst sagte, die Arbeit „hielt ich für meine heilige Pflicht, und habe daher auch keinen Verdienst daran und sie sollte auch keine bezahlte Arbeit sein“.[7] Er stellte jedoch die Bedingung, dass in Prag ein eigener Pavillon für das Slawische Epos gebaut werden sollte.[8]

Remove ads

Motive

Zusammenfassung

Kontext

Im Slawischen Epos geht es vorrangig um religiöse, militärische und kulturelle Themen. Allegorien sind häufig.[9] Die Gemälde sind nicht klassisch, sondern collagenartig aufgebaut. Die Figuren beruhen auf fotografischen Vorlagen.[10] Sie zeigen eine deutliche Konzentration auf die tschechische Geschichte[11] und deren protestantische Linie.[8] Der Künstler widmete seinem eigenen Volk zehn Bilder, also die Hälfte des Slawischen Epos. Die übrigen zeigen drei allgemein-slawische, zwei russische und je ein bulgarisches, ein serbisches, ein kroatisches und ein polnisches Thema. Doch auch in den Motiven der anderen Länder sind häufig tschechische Gestalten oder Hinweise versteckt.[12] Den 20. Teil und Abschluss bildet das zusammenfassende Gemälde „Apotheose“ (Verherrlichung). Dieses Werk entstand auch zeitlich als letztes des Epos.

Remove ads

Absicht

Mit den Gemälden wollte Mucha die Liebe zu seinem Volk, verbunden mit einer Vision der Menschheit bekunden.[31] Der Künstler sagt über die ihm zugrunde liegenden Absichten: „Der Zweck meines Werkes bestand […] im Aufbauen, im Brückenschlagen, denn uns alle muss die Hoffnung nähren, daß die gesamte Menschheit sich näher kommt, und zwar um so leichter, wenn sie sich gegenseitig kennenlernt.“.[32] Nationale Epen gibt es bei fast jedem Volk, die Gattung unterstreicht die „erzählerischen und episodischen Elemente“ einer Kultur, „alle Epen haben jedoch bei aller Vielfalt ein ganz bestimmtes, gemeinsames inneres Modell […]: das Vertrauen in den geistigen und humanen Fortschritt der Menschheit“.[33] Der Zyklus steht dem panslawischen Ansatz nahe, welcher eine kulturelle, geschichtliche und ideelle Verbundenheit in der slawischen Welt erreichen wollte, faktisch jedoch Utopie blieb.[34]

Rezeption

Mucha schätzte das Slawische Epos selbst viel höher als seine vorherigen, dekorativen Werke. Während das Slawische Epos im Ausland (dabei besonders in den USA) gefeiert und gelobt worden ist, wurde es in der damaligen Tschechoslowakei verspottet und abgelehnt.[35] Das Slawische Epos war oder wirkte damals unmodern und „unangebracht“.[36] Dies lässt sich aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein der Fertigungszeit heraus erklären, denn Mucha gehörte sowohl dem 19. als auch dem 20. Jahrhundert an: Er ist in seiner zweiten Lebenshälfte nicht so leicht in eine feste Kunstepoche-Kategorie einzuordnen. Die militärischen Bilder sind sehr bewusst völlig gewaltfrei gehalten, und eben diese unblutige Darstellung könnte als Ursache dafür herangezogen werden, dass sich auch „nationalistische Kreise nie wirklich für dieses ‚Nationalepos‘ begeistern konnten“.[37] Auch „die Prager international orientierte Avantgarde hatte es […] verworfen“[38] Lange wurde der Gemäldezyklus weltweit von der Forschung ignoriert, weil er „endgültig außerhalb der Kunstgeschichte“[39] stand.

Remove ads

Ausstellungen

Das Epos wurde immer wieder an anderen Orten gezeigt. Ab 1928 waren die Bilder meist im Prager Messepalast ausgestellt.[8] In den 1930er-Jahren wurden sie archiviert und waren so für die Öffentlichkeit längere Zeit nicht zugänglich. Ab 1963 konnten die Bilder im Schloss Moravský Krumlov wieder präsentiert werden. 2011 wurde vom Prager Bürgermeister Bohuslav Svoboda vorgeschlagen, das Epos im Prager Hauptbahnhof auszustellen.[40] 2012 bis 2014 waren die Gemälde wieder in Prag im Messepalast ausgestellt.[41] 2016 befand sich der Gemäldezyklus in der Prager Nationalgalerie. Im Jahr 2018 waren Teile des Epos zusammen mit einigen von Muchas Plakaten in Brünn ausgestellt.[42] 2021 wurde es an das Schloss Moravský Krumlov verliehen.[43]

Remove ads

Literatur

- Karel Srp (Hrsg.): Alfons Mucha. Das slawische Epos. Kunsthalle Krems, Krems 1994, ISBN 3-901261-01-X.

Weblinks

Commons: Das Slawische Epos – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Webseite zur Ausstellung bis Ende 2018 in Brünn mucha.brno.cz/de.

- Video zum Ausstellungsaufbau Facebook-Seite zur Brünn-Ausstellung 2018.

- Muchafoundation.org: Die Bilder des Slawischen Epos Alle Motive des Epos, zur Verfügung gestellt durch die Mucha Foundation (Informationen auf Englisch).

- Radio.cz: Alfons Muchas Vision der slawischen und tschechischen Geschichte Ein Spezial von Radio Praha zum Slawischen Epos.

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads