Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Feier vom Leiden und Sterben Christi

Karfreitagsliturgie; Hauptgottesdienst am Nachmittag des Karfreitages Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Feier vom Leiden und Sterben Christi (auch Karfreitagsliturgie genannt) ist in der Liturgie der Lateinischen Kirche der Hauptgottesdienst am Nachmittag des Karfreitags. Dabei gedenken die Gläubigen des Erlösungstodes Jesu Christi am Kreuz.

Aufbau der Feier

Zusammenfassung

Kontext

Der schlichte Gottesdienst in der an diesem Tag völlig schmucklosen Kirche besteht aus drei Teilen mit unterschiedlichem liturgiegeschichtlichen Hintergrund:

- Wortgottesdienst mit dem Vortrag der Passion und den Großen Fürbitten (römische Tradition)

- Erhebung und Verehrung des Heiligen Kreuzes (aus Jerusalem übernommen)

- Kommunionfeier (nach altem Brauch Konstantinopels, seit dem 7. Jahrhundert in Rom bekannt).

Der Gottesdienst beginnt – wenn möglich – um 15 Uhr, zur überlieferten Todesstunde Jesu, und keinesfalls später als 18 Uhr. Die liturgische Farbe ist seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht mehr Schwarz, sondern Rot. Rot steht hier als Zeichen für das im Leiden und Sterben Jesu vergossene Blut. Auf die Verwendung von Weihrauch wird verzichtet.

Wortgottesdienst

Der Wortgottesdienst des Karfreitags bildet den alten und eigentlichen Kern der „Feier vom Leiden und Sterben Christi“. Er beginnt nach schweigendem Einzug mit einem stillen Gebet aller, währenddessen sich die zelebrierenden Priester (und örtlich auch die liturgischen Dienste) als Zeichen äußerster Demut auf den Boden hinstrecken (Prostratio) und die übrigen Mitfeiernden niederknien. Das stille Gebet schließt (daher ohne „Lasset uns beten“) mit der Oration des Vorstehers und dem „Amen“ der Gemeinde. Der Beginn im Schweigen nimmt die Stille am Ende der Messe vom Vorabend, der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag, auf.

Es folgen Schriftlesungen aus Jesaja 52,13–53,12 EU und Hebr 4,14–16; 5,7–9 EU, dazwischen der Gesang von Psalm 31 EU. Höhepunkt der Wortfeier ist die Verkündigung des Leidensevangeliums Christi (Passion) nach dem Evangelisten Johannes, die in der Regel mit verteilten Rollen (Evangelist, Worte Jesu, Worte sonstiger Personen) erfolgt (Joh 18,1–19,42 EU). An die Passion schließt sich gegebenenfalls eine kurze Predigt an.

Die nun folgenden Großen Fürbitten tragen die Anliegen der Kirche, der Welt und der Notleidenden vor Gott. Jede der zehn Fürbitten (Für die heilige Kirche – für den Papst – für alle Stände der Kirche – für die Katechumenen – für die Einheit der Christen – für die Juden – für alle, die nicht an Christus glauben – für alle, die nicht an Gott glauben – für die Regierenden – für alle notleidenden Menschen) besteht aus vier Teilen:

- Gebetseinladung mit Nennung des Anliegens durch den Diakon, wenn ein solcher mitwirkt

- stilles Gebet im Knien

- zusammenfassende Oration des Priesters

- „Amen“ als Ausdruck der Bekräftigung der Bitte durch alle Gläubigen.

Die Fürbitte für die Juden (lateinisch Oremus et pro perfidis Judaeis „Lasst uns beten für die ungläubigen Juden“) reicht bis ins frühe Mittelalter zurück und wurde 1570 festgelegt. Ihr bis ins 20. Jahrhundert gebrauchter Wortlaut konnte als abwertend empfunden werden und ist heute in einer Fassung formuliert, die die Wertschätzung für das Volk Israel zum Ausdruck bringt und die Bestimmung des jüdischen Volkes offenlässt: „Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat: Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.“ Mit dem päpstlichen Schreiben Summorum Pontificum wurden 2007 erweiterte Ausnahmen möglich (etwa für Ordensgemeinschaften, kleinere Gruppen innerhalb einer Gemeinde oder für Personalpfarreien), um den Karfreitagsgottesdienst nach der vorkonziliaren Liturgie von 1962 zu feiern. Nach Protesten gegen die damit verbundene prinzipielle Gleichstellung des alten Gebets „Für die Bekehrung der Juden“ führte Papst Benedikt XVI. 2008 eine neue Kompromissformulierung ein. Diese stieß innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche zum Teil auf Kritik.[1]

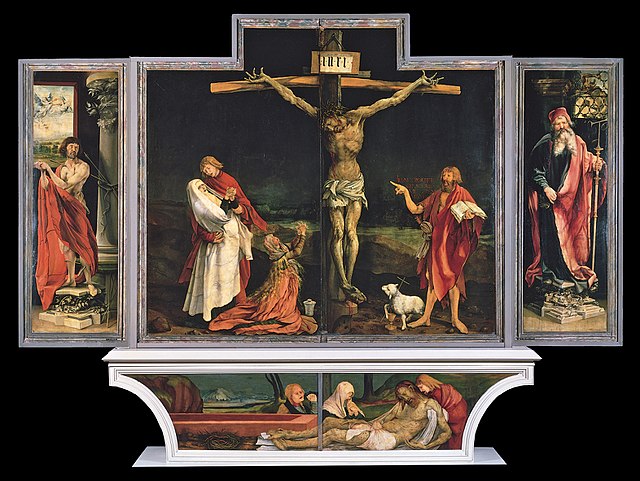

Kreuzverehrung

Die Kreuzverehrung (Adoratio crucis), ein Sakramentale, bildet den zweiten Teil der Feier. Dabei wird entweder ein verhülltes Kreuz mit oder ohne Darstellung des Gekreuzigten, begleitet von zwei brennenden Kerzen, in den Altarraum gebracht, dort in drei Stationen enthüllt und gezeigt, oder ein unverhülltes Kreuz wird in einer Prozession vom Kircheneingang zum Altarraum getragen, und währenddessen dreimal die Kreuzerhöhung mit dem Aufruf zur Kreuzverehrung vorgenommen. Dieser traditionelle, dreimal wiederholte Gebetsruf wird vom Priester gesungen und lautet:

- Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit oder

- Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt

Die Gemeinde respondiert:

- Venite adoremus oder

- Kommt, lasset uns anbeten.

Danach treten alle Mitfeiernden prozessionsweise zum Kreuz, das im Altarraum aufgestellt ist, gehalten wird oder niedergelegt ist, und verehren es durch die klassischen Zeichen der Kniebeuge und des Kusses. Zunehmend üblich werden auch andere Formen der Kreuzverehrung wie das Niederlegen von Blumen. Während der Prozession werden traditionell die großen und kleinen Improperien (Heilandsklagen) gesungen.

Von der Enthüllung des Kreuzes an wird es bis zur Osternacht beim Vorüberschreiten durch eine doppelte oder einfache Kniebeuge geehrt, wie sonst das ausgesetzte Allerheiligste.

Diese Form der Kreuzverehrung wird nicht als Mitleidsbezeugung gegenüber dem Gekreuzigten verstanden, sondern als „Huldigung an den am Kreuz triumphierenden Herrn“.[2] Verschiedene Gesänge begleiten die Kreuzverehrung, an erster Stelle ein aus den Ostkirchen übernommenes Responsorium, das den österlichen Charakter auch der Karfreitagsfeier erkennen lässt: „Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, und deine heilige Auferstehung rühmen und preisen wir: Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt“. Gebräuchliche Gesänge sind auch die sehr alten Improperien, „Heilges Kreuz, sei hochverehret“, „O Haupt voll Blut und Wunden“ und der Hymnus Pange lingua gloriosi proelium certaminis des Venantius Fortunatus. Gesungen wird a cappella, das heißt, nicht von Instrumenten begleitet.

Kommunionfeier

Zur folgenden schlichten Kommunionfeier wird der bis dahin nackte Altar mit einem Altartuch bedeckt. Sie wird eingeleitet mit dem Vaterunser und abgeschlossen durch ein Dankgebet nach dem Kommunionempfang. Da am Karfreitag keine Eucharistiefeier stattfindet, werden für die Kommunion genügend Hostien aus der Messe vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag aufbewahrt, die jetzt vom Priester oder Diakon in Begleitung von zwei Ceroferaren mit brennenden Kerzen in einer Prozession unter Schweigen aus einer Seitenkapelle, von einem Nebenaltar oder aus der Sakristei herbeigebracht werden. Der Tabernakel war seit Gründonnerstag leer und geöffnet.

Die Feier der Kommunion mit „vorgeheiligten Gaben“ (Praesanctificata) gehört seit dem 8. Jahrhundert fest zur Karfreitagsliturgie auch der Westkirche, der Empfang der heiligen Kommunion aber beschränkte sich seit dem hohen Mittelalter (in Deutschland ab dem 16. Jahrhundert) auf den Klerus, in kleineren Gemeinden auf den Priester (Laien erhielten auf Wunsch die Kommunion außerhalb der Feier). Papst Pius XII. veranlasste 1955 eine Reform der Karwochenliturgie und stellte die ursprüngliche Ordnung der Kommunionfeier für die ganze Gemeinde, Kleriker und Laien, wieder her.

Den Kranken und Sterbenden kann die Kommunion auch außerhalb der Feier gereicht werden.

In der liturgiewissenschaftlichen Diskussion wird die Kommunionfeier am Karfreitag nicht unkritisch betrachtet.[3] Das im deutschsprachigen Raum mancherorts üblich gewordene Unterlassen der Kommunionfeier am Karfreitag („eucharistisches Fasten“) ist in der geltenden kirchlichen Ordnung nicht vorgesehen. Der geistliche Sinn des Empfangs der Kommunion am Karfreitag ist die innige, sakramentale Vereinigung der Gläubigen mit dem leidenden und sterbenden Christus.[4] Dagegen wird eingewandt, dass die Kommunionfeier „die Grundstruktur des alten Osterfastens, das Warten auf das Kommen des Auferstandenen zur österlichen Eucharistie, störend durchkreuze“.[5]

Abschluss und anschließendes Brauchtum

Die Feier vom Leiden und Sterben Christi endet nach der Kommunion und einer Zeit des Schweigens mit einem Segensgebet über das Volk. Der Priester breitet zum Segen die Hände aus, auf den Segensgestus des Kreuzzeichens wird verzichtet. Da die Gottesdienste des Triduum Sacrum als eine Liturgie angesehen werden, gibt es keine liturgische Entlassung. Alle verlassen schweigend die Kirche. Zu passender Zeit wird der Altar völlig entblößt. Altartuch und Korporale, die bei der Kommunionfeier benötigt wurden, werden entfernt.

Örtlich schließt sich als fromme Übung eine Feier der „Grablegung Christi“ an. Die Gläubigen suchen das nun enthüllte Kreuz bis zum Abend des Karsamstags zur stillen Verehrung im Gebet auf. Es herrschen Trauer, Schweigen und Grabesruhe.

Remove ads

Reform der Karfreitagsliturgie 1955

Zusammenfassung

Kontext

Einige Elemente der Feier vom Leiden und Sterben Christi gehen auf frühchristliche Gottesdienstfeiern zurück. Eine umfassende Reform der Karwochenliturgie durch Papst Pius XII. im Jahr 1955 nahm an der Karfreitagsliturgie mit Wirkung zum Karfreitag 1956 nur kleinere Änderungen vor, ebenfalls die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, die 1970 in Kraft trat. Die Grundstruktur des Gottesdienstes blieb gleich.

Remove ads

Weblinks

- Ablauf und Texte der Feier im Schott (Messbuch) online

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads