Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Henriettenplatz (Berlin)

Platz in Berlin-Halensee Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

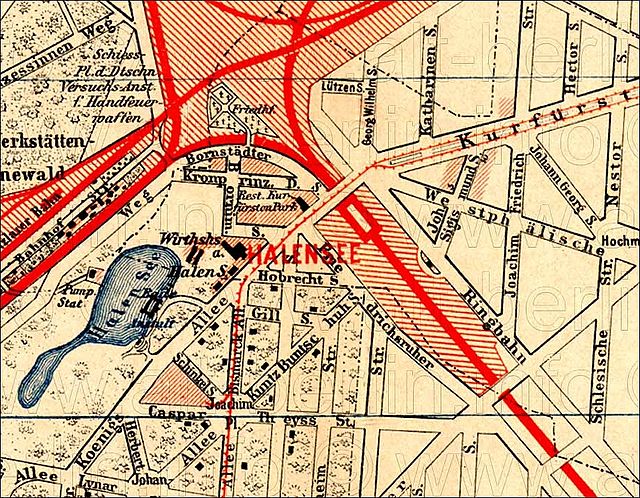

Der Henriettenplatz ist ein Platz im Berliner Ortsteil Halensee des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf am westlichen Ende des Kurfürstendamms. Die Ringbahnstraße, Georg-Wilhelm-Straße, Westfälische Straße und Seesener Straße münden nördlich, östlich und westlich, der Platz wird durch den Kurfürstendamm, der westlich des Platzes über die Kurfürstendammbrücke geführt wird, in einen Nord- und Südteil getrennt. Durch den anliegenden Bahnhof Halensee ist er ein wichtiger Umsteigepunkt zwischen den Buslinien M19, M29, 143 und X10 und den S-Bahn-Linien S41 bzw. S42 und S46 der Ringbahn.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Der Platz entstand bei der Anlage des Kurfürstendamms als Verbindung zur ab 1889 entstehenden Kolonie Grunewald. Mit der Eröffnung der Dampfstraßenbahn nach Halensee am 5. Mai 1886[1] entstand eine Verbindung zu dem bereits ab 1884 umgebauten Bahnhof Halensee an der Ringbahn-Trasse, sodass weitere Voraussetzungen für die Entwicklung des Kurfürstendamms und der Kolonie Grunewald entstanden. Er wurde aus den einmündenden Straßen Ringbahnstraße, Georg-Wilhelm-Straße, Kurfürstendamm, Westfälische Straße und Seesener Straße gebildet. Der Platz wurde am 8. Januar 1892 nach der Gemahlin des Großen Kurfürsten, Louise Henriette von Oranien-Nassau, benannt.[2]

Der Platz entwickelte sich in der Folgezeit zu einem wichtigen Umsteigepunkt zwischen S-Bahn, Omnibus (Linien 1, M2, M6) und Straßenbahn (Linien 76, 176, 91).[3]

Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Gebäude nördlich und südlich des Henriettenplatzes zerstört, andere schwer beschädigt, so auch das Bahnhofsgebäude.[4]

Nachkriegszeit

Mit dem Abriss und Neubau der Kurfürstendammbrücke Ende der 1950er Jahre ging auch die Neugestaltung des Henriettenplatzes einher. Die Straßen, die zuvor radial in den Platz mündeten, orientierten sich nun am Kurfürstendamm, der jetzt etwas südlicher als zuvor, gradlinig über den Platz und über die Kurfürstendammbrücke führte. Die Seesener Straße wurde um das Hochhaus geführt und mündete in die Westfälische Straße. Der entstandene Platz wurde als Parkplatz genutzt. Die Ringbahnstraße und Georg-Wilhelm-Straße wurden gebündelt und vor dem Haus 115 auf den Kurfürstendamm geführt. 1958 veranlasste der Berliner Senat den Abriss des beschädigten Empfangsgebäudes, stattdessen wurde 1960 ein Neubau im Pavillonstil errichtet.[5] Bauherr war die VdeR.

Neubauten schlossen dann die vorhandenen Baulücken:

- 1952–1954 entstand im Rahmen des Wiederaufbauprogramms das sechsgeschossige Doppelhaus Kurfürstendamm 114/115 teilweise auf den Grundmauern der kriegszerstörten Mietshäuser an dieser Stelle. Die Wohnungen waren anfangs sehr bescheiden ausgestattet und verfügten teilweise nur über eine Kochnische und Ofenheizung. Eine Zentralheizung war nur für die Läden im Erdgeschoss vorgesehen. Das Gebäude ist eines der ersten wiederaufgebauten Häuser am Kurfürstendamm.

- 1955–1956 entstand das markante Wohn- und Geschäftshaus Westfälische Straße 49 / Ecke Seesener Straße 30 nach Plänen von Helmut Ollk und Gert von Schöppenthau.[6][7] Das Obergeschoss des Vorbaus besteht aus einem großen Saal mit weiter Fensterfront, in dem die Tanzschule Keller lange Jahre ihren Sitz hatte, was man auch an den Tanzveranstaltungen im hell erleuchteten Saal von außen verfolgen konnte. Ein weiterer langjähriger Mieter war die Eisdiele Eis-Henning im Untergeschoss, zu der auch die Plätze im Freien vor dem Gebäude gehörten.

- 1958–1960 wurde auf dem Grundstück Kurfürstendamm 116 ein achtgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus anstelle des zerstörten viergeschossigen Wohnhauses durch Heinz Hoffmann aus dem Büro Schwebes und Schloszberger errichtet. Hier befand sich lange Jahre eine Filiale der Berliner Sparkasse, die seit 2015 nur noch eine Selbstbedienungs-Filiale ist.

- Das daran anschließende achtgeschossige Apartmenthaus Kurfürstendamm 117 entstand 1967/1968 durch die Architektin Sigrid Kressmann-Zschach als Ersatz eines zerstörten, 1892 errichteten viergeschossigen Neorenaissancebaus des Schankwirts A. Müller. Es war die spiegelbildliche Ergänzung des Hauses 118.

- Das Gebäude Henriettenplatz 118 wurde 1956–1957 nach Plänen der Architekten Zimmer/Haase und Werner Gabler errichtet. Es grenzt an die Ringbahn-Trasse. Hier befand sich das beliebte Jazz-Lokal Joe’s Schnapshaus.

Das seit 1980 ungenutzte Bahnhofsgebäude diente ab 1985 der Firma Opel Hesse als Ausstellungsraum.[5]

Neugestaltung 1987

Zur 750-Jahr-Feier Berlins wurde der gesamte Henriettenplatz im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs neu gestaltet. Dabei spendeten niederländische Unternehmen eine Gedenkstele mit dem Relief von Luise Henriette und dem Großen Kurfürsten, die auf der Nordseite errichtet wurde. Das Monument für die Namensgeberin des Platzes enthält folgende Inschrift:

Ende und Anfang des Kurfürstendamms werden durch die beiden Obelisken markiert, die Heinz Mack zum 750-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 1987 für das Europa-Center und den Henriettenplatz entworfen hat.[8] Beide Monumente haben die gleichen Ausmaße, sie sind auf einer Grundfläche von zwei Metern im Quadrat 35 Meter hoch und enden oben mit einer abgeschrägten Spitze. Der Lichtpfeiler an der Tauentzienstraße ändert computergesteuert Farbe und Aussehen je nach Tageszeit und Lichtintensität, der goldfarbene Obelisk in Halensee spiegelt in seiner einheitlichen Oberfläche die unterschiedlichen Umgebungseinflüsse wider.

Nordteil

Der nördliche und südliche Teil des Platzes wurde nicht mehr durch den Verkehr genutzt, sondern als Grünanlagen umgestaltet, die inzwischen mit ansehlichen Platanen bewachsen sind. Die breite Einmündung der Georg-Wilhelm-Straße und Ringbahnstraße in den Kurfürstendamm wurde verkleinert und rund 30 Meter nach Westen verlegt, sodass eine große Freifläche entstand, die mit Platanen eingefasst wurde. Mehrere Bänke und die Baumeinfassungen laden hier zum Sitzen ein. Für die Bushaltestelle gibt es eine Wartehalle. Neben dem 1954 entstandenen Eckhaus steht das 1995–1997 von Hinrich Baller und Doris Piroth errichtete Haus Kurfürstendamm 115b.

Auf der anderen Seite der Straßeneinmündung ist ebenfalls eine Grünfläche entstanden, die mit Platanen bestanden ist. Hier steht die Gedenkstele für Luise-Henriette. Am Straßenrand ist eine zweite Haltestelle für die Schnellbuslinie X10 eingerichtet, für die es ebenfalls eine Wartehalle gibt. Darüber hinaus befindet sich zur Kurfürstendammbrücke hin ein Imbissstand.

Südteil

Auf der südlichen Platzseite wurden die Brunnenskulptur Medusenhaupt von Anne und Patrick Poirier und die Säulenkolonnaden (BVG-Wartehallen) von Heinz Mack errichtet. In den Kolonnaden befindet sich ein Zeitungskiosk sowie ein Imbissstand.

Der Platz ist einheitlich mit Mosaikpflaster gepflastert, das durch unterschiedliche Farbe und Größe Akzente setzt und sich von der Pflasterung des Gehweges absetzt. Die Kolonnaden stehen auf hellerem Mosaikpflaster. Da die Fahrbahn des Kurfürstendamms zur Kurfürstendammbrücke hin leicht ansteigt, liegt das Niveau des Südteils an der Einmündung der Westfälischen Straße ca. zwei Meter über der Straße, während es an der gegenüberliegenden Seite rund 50 cm unterhalb der Höhe der Säulenkolonnaden liegt. Hierdurch ergibt sich eine Aufteilung des Platzes in mehrere Bereiche, die durch die strahlenförmig von den Kolonnaden ausgehenden Granitbänder noch betont wird und durch Treppenstufen miteinander verbunden sind. Die Sitzgruppe vor dem Hochhaus, der Brunnen und die Kolonnaden sind dadurch eindeutig vom Rest des Platzes abgesetzt.

In Richtung Kurfürstendammbrücke liegt der Zugang zum S-Bahnhof Halensee, der nur noch aus dem sogenannten „Gewächshaus“ besteht. In Bahnhofsgebäude befindet sich ein Kiosk, an dem Zeitschriften, Fahrkarten, Backwaren und Getränke verkauft werden.

Remove ads

Heutiger Zustand

Zusammenfassung

Kontext

Seit 2015 entstand entlang der Westseite der Seesener Straße auf den Grundstücken 40–47 ein siebengeschossiger Neubauriegel (Seesener Süd),[9] wofür die hier vorhandenen Kleingärten und Gewerbebetriebe weichen mussten. 2017 folgte ein weiteres Objekt mit 170 Wohnungen und 10.000 m² Bürofläche durch die NK Development Vertriebs- & Beteiligungsgesellschaft mbH (Seesener Nord).[10]

Daran anschließend entstand zum Kurfürstendamm hin bis 2021 das Tor zum Kurfürstendamm, ein neues Büro- und Geschäftshaus, das den Anfang des Kurfürstendamms markieren und den Henriettenplatz räumlich erlebbar machen soll.[11] Der Gebäudekomplex umfasst insgesamt 220 Wohnungen, davon 185 Mietwohnungen, 200 Pkw- und 370 Fahrradstellplätzen sowie Spielplätze und zwei Kindertagesstätten.[12] Hierfür wurden die restlichen Kleingärten und die in den 1970er Jahren errichtete Stadtteilbibliothek abgerissen sowie zahlreiche Bäume gefällt. Darüber hinaus verschwanden auch die Straßenlaternen am westlichen Rand des Platzes, die zum architektonischen Ensemble des Platzes gehörten.[13] Gegen die Neubauvorhaben hat sich die Bürgerinitiative Henriettenplatz gebildet, die aber letztlich das Projekt nicht verhindern konnte.[14]

- Henriettenplatz, Südteil, 1905

- Bronzeobelisk von Heinz Mack für Friedrich Wilhelm

- Bahnhofsgebäude Halensee als Autohaus, 1986

- Henriettenplatz,

Kurfürstendamm 115b - Henriettenplatz,

Sitzplätze vor dem Restaurant und historische Wasserpumpe - Henriettenplatz, Südseite

- Henriettenplatz, Säulenkolonnaden

- Brunnen Medusenhaupt

Remove ads

Literatur

- Birgit Jochens, Sonja Miltenberger: Von Haus zu Haus am Kurfürstendamm – Geschichte und Geschichten über Berlins ersten Boulevard. Hrsg.: Museum Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin. text.verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-938414-31-6, S. 115–118.

- „Tor zum Ku’damm“ oder eintöniger Riegel? In: Der Tagesspiegel, 17. Januar 2016.

Weblinks

Commons: Henriettenplatz (Berlin-Halensee) – Sammlung von Bildern

- Henriettenplatz. berlin.de, 11. März 2006, abgerufen am 14. Juli 2018.

- Am glanzlosen Ende des Kurfürstendamms. Bei: Ringbahn.com

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads