Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

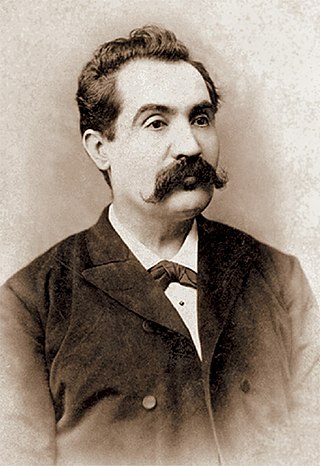

Mihai Eminescu

rumänischer Dichter Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Mihai Eminescu [] (; eigentlich Mihail Eminovici; * 15. Januar 1850 in Ipotești, Kreis Botoșani; † 15. Juni 1889 in Bukarest) gilt als der bedeutendste rumänische Dichter des 19. Jahrhunderts. Sein Werk setzte Maßstäbe für die Entwicklung der modernen rumänischen Hochsprache.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Frühe Jahre

Mihai wurde als siebtes Kind des Gutsbesitzers Gheorghe Eminovici und seiner Frau Raluca geboren. Er besuchte die deutschsprachige Hauptschule und später das deutsche Obergymnasium in dem zur k. und k. Monarchie gehörenden Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina. Einer seiner Lehrer war Aron Pumnul, ein rumänischer Sprachforscher, der aufgrund seiner revolutionären Ideen aus Siebenbürgen emigriert war und nun seine Schüler, darunter auch den jungen Eminescu, von der großen Bedeutung der rumänischen Kultur und Sprache zu überzeugen suchte.

Obwohl Eminescu die Bücher der Bibliothek verschlang, hatte er einige Schwierigkeiten, sich an die erforderliche schulische Disziplin anzupassen. Gerade vierzehnjährig schloss er sich einer Truppe von Wanderschauspielern an (Theatergruppen von Mihai Pascaly und von Iorgu Caragiale), von deren unkonventioneller Lebensweise er begeistert war. Er betätigte sich als Rollenabschreiber und als Souffleur bei den dargebotenen nationalen Theaterstücken oder schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch.

Erste Werke und Studium

1866 veröffentlichte er zum ersten Mal das Gedicht De-aș avea („Wenn ich hätte“) in der rumänischen Zeitschrift Familia („Die Familie“), die in Budapest von Iosif Vulcan herausgegeben wurde. Er war es auch, der das slawische Suffix -ovici in seinem Geburtsnamen nicht mochte und ihm daher den mehr rumänisch anmutenden Nachnamen „Eminescu“ gab. 1869 gründete Eminescu mit Gleichgesinnten den literarischen Zirkel Orientul („Der Orient“), der u. a. zum Ziel hatte, folkloristische Märchen und Gedichte zu sammeln. Im selben Jahr gelang es dem Vater, seinen Sprössling aufzuspüren – er schickte ihn zu einem Philosophiestudium nach Wien. Davon war Eminescu angetan, konnte er doch nun ungehindert seinen Wissensdurst stillen und wurde dazu finanziell vom Vater unterstützt.

Er las in dieser Zeit viele historische und philosophische Texte, wobei ihn besonders Arthur Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung beeindruckte und ihn zu etlichen Gedichten inspirierte. Der Pessimismus und die Misogynie Schopenhauers sind vollauf präsent in Eminescus dichterischem Werk, auch die Auseinandersetzung mit fernöstlichen Religionen (wie zum Beispiel in Kamadeva, benannt nach dem gleichnamigen indischen Liebesgott) hat ihren Ursprung in der Wiener Studienzeit.

Er konnte die Vorlesungen nur als Gasthörer besuchen, da ihm das Abitur fehlte, erlebte dafür aber eine künstlerisch sehr fruchtbare Periode. 1870 veröffentlichte er in der Zeitschrift Convorbiri literare („Literarische Gespräche“), die in Iași von dem Literaturkreis Junimea („Die Jugend“, von rumänisch june- „jung“) herausgegeben wurde, das Gedicht Venere și Madona („Venus und Madonna“) und erhielt viel Anerkennung von den Teilnehmern des Junimea-Kreises, vor allem von dem erfolgreichen Politiker Titu Maiorescu, der auf die Förderung rumänischer Kultur und insbesondere Literatur sehr großen Wert legte, um damit die Konsolidierung des jungen rumänischen Nationalstaates voranzutreiben.

Von nun an hielt Maiorescu seine schützende Hand über Eminescu, der aufgrund seines großen sprachlichen Talents genau den Anforderungen an einen „Nationaldichter“ zu entsprechen schien. In allen schwierigen oder ausweglosen Situationen erhielt Eminescu ein Leben lang von Titu Maiorescu Unterstützung.

Von 1871 bis 1874 studierte Eminescu in Berlin, und – nachdem er aus Botoșani von Titu Maiorescu einen Abiturnachweis erhalten hatte – als ordentlicher Student Vorlesungen der Fachrichtungen Philosophie, Geschichte, Wirtschaft und Rechtswissenschaften. In diesen Jahren war der Einfluss der deutschen Kultur auf seine Geisteshaltung und seine künstlerische Aktivität enorm. Neben philosophischen und historischen Texten las er deutsche Literatur, vor allem deutsche Lyrik. So beschäftigte er sich intensiv mit Arthur Schopenhauer und Immanuel Kant. Er übersetzte beispielsweise Auszüge aus Kants Kritik der reinen Vernunft oder Werke von Friedrich Schiller.

In Straßencafés sitzend, kopierte er aus Tageszeitungen Gedichte, übersetzte sie, dichtete nach, bearbeitete und verarbeitete deutsche Texte und übernahm davon ins Rumänische alles, was ihm interessant erschien. Etlichen seiner Gedichte liegen deutsche Originaltexte zugrunde – inwieweit es sich jeweils um Übersetzungen oder um Bearbeitungen im Rumänischen handelt, ist bis heute in der rumänischen Literaturwissenschaft umstritten. Fest steht, dass der Einfluss der deutschen Literatur auf Eminescus Werk von großer Bedeutung ist.

Weitere Veröffentlichungen

Er veröffentlichte in der Zeitschrift Convorbiri literare weiterhin häufig Gedichte, stand in engem Kontakt zu den Junimea-Mitgliedern, vor allem zu Titu Maiorescu. Dieser hatte bereits einen Lehrstuhl für ihn an der Universität in Iași vorgesehen, doch Eminescu kehrte 1874 ohne ein Examen, geschweige denn einen akademischen Titel, zurück und lehnte eine Vollendung des Studiums in Berlin aus angeblich familiären Gründen ab. Maiorescu verschaffte ihm die Stelle als Direktor der Zentralbibliothek.

1875 entflammte in Eminescu die Liebe zu Veronica Micle (1850–1889), einer äußerst attraktiven, doch verheirateten jungen Frau mit literarischen Ambitionen. Er machte Bekanntschaft mit dem Dorflehrer und Märchenbuchautor Ion Creangă, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Er war nun Schulrevisor für Iași und das benachbarte Vaslui, wurde aber schon bald dieser Funktion enthoben und arbeitete darauf als Redakteur für die Lokalzeitung Curierul de Iași („Iașer Kurier“). Darin veröffentlichte er unter anderen die Gedichte Melancolie („Melancholie“), Lacul („Der See“) und Dorința („Wunsch“). Am 15. August 1876 starb seine Mutter Raluca in Ipotești. Er lernte in Bukarest Mite Kremnitz kennen, eine deutsche Vertraute der Königin Elisabeth von Rumänien (Carmen Sylva), die schriftstellerisch und als Übersetzerin tätig war. Eminescu befreundete sich mit ihr, verehrte aber weiterhin aufs heftigste Veronica Micle. 1877 zog Eminescu nach Bukarest und engagierte sich bei der Zeitung Timpul („Die Zeit“) als Redakteur, wobei er fast alle Artikel selbst schrieb, was ihn auf Dauer sehr anstrengte und seine Kräfte aushöhlte.

Er tat sich in dieser Periode besonders durch politische Artikel hervor, die seine nationalistische, fremden- und judenfeindliche Einstellung zum Ausdruck brachten. Diese war von antisemitischen Veröffentlichungen beeinflusst, die er während seiner Studienzeit in Wien las.[2] Daneben entstanden viele Gedichte. Eminescu war auch auf künstlerischer Ebene sehr produktiv, nur im privaten Bereich war ihm das Glück nicht zugetan: Veronica Micles Ehemann war zwar 1879 verstorben, doch Eminescu konnte sich nicht zu einer Heirat mit Veronica entscheiden; ob aus Angst vor den bürgerlichen Verpflichtungen, die eine Ehe mit sich bringen würde, oder aus Zweifeln an der Dauerhaftigkeit seiner Beziehung zu Veronica, kann nur vermutet werden. Tatsache ist, dass der pessimistische Ton in seinen Liebesgedichten von da an stark zunahm, die Sonette, die zu jener Zeit erschienen, sind erfüllt von Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung.

Ebenso strahlen die ersten vier Briefe (Scrisori, 1881) viel Sarkasmus und Pessimismus aus, und auch der „Abendstern“ (Luceafărul) (1882) bringt eine eher negative Sicht der Frau als Liebespartnerin zum Ausdruck. Inwieweit bei diesem Aspekt die persönliche Lebenserfahrung Eminescus mit der angelesenen philosophischen Einstellung Schopenhauers übereinstimmte, wie weit sie sich vielleicht überlagerten, lässt sich schwer sagen. Fest steht, dass Eminescu an einer inneren Zerrissenheit litt, sich aufrieb, in einer literarischen Akribie, seine Gedichte immer wieder sprachlich überarbeitete, einzelne Strophen verwarf, andere hinzufügte, sich schwer durchringen konnte zu einem Definitivum und zu guter Letzt viele Manuskripte, die er unzählige Male verändert hatte, einfach aus den Augen verlor, sodass sie in seiner Unordnung untergingen. Aus diesem Grund gibt es von den meisten Gedichten etliche Versionen, die sprachlich brillant ausgefeilt sind, wobei es jedoch zu keiner definitiven Entscheidung Eminescus für die eine oder andere Version kommen konnte, da sich bereits 1883 die ersten Symptome seiner Geisteskrankheit zeigten. Für die Veröffentlichungen im Jahr 1883 in der Zeitschrift Familia – darunter S-a dus amorul … („Fort ist die Liebe …“), Când amintirile … („Erinnerungen …“), Adio („Leb wohl“), Pe lângă plopii fără soț … („An einsamen Pappeln …“), Și dacă … („Und wenn …“) – erhielt Eminescu ein bescheidenes Honorar; allerdings das einzige, das er jemals für seine Literatur bekam.

Schlechter Gesundheitszustand

Man internierte ihn für einige Zeit in einer Klinik, und Titu Maiorescu kümmerte sich um die erste Buchausgabe Eminescus mit noch 26 bis dahin unveröffentlichten Gedichten, die schließlich zum Jahreswechsel 1883/1884 mit seinem Vorwort erschien. Es gelang ihm, Eminescu davon zu überzeugen, dass sein Krankenhausaufenthalt vom Erlös des Gedichtbandes bestritten wurde, um seinen Stolz nicht zu verletzen. 1884 starb der Vater und einer seiner Brüder starb durch Suizid. Eminescu unternahm eine Genesungsreise nach Norditalien in Begleitung eines gewissen Chibici, nach seiner Rückkehr arbeitete er kurz als Hilfsbibliothekar in der Bibliothek, deren Direktor er einst gewesen war, danach musste er erneut interniert werden. Der Gedichtband wurde zum zweiten Mal aufgelegt. Die bibliothekarische Hilfstätigkeit wechselte sich in den folgenden Jahren mit Krankenhausaufenthalten ab.

1888 erhielt Eminescu eine staatliche Unterstützung, damit er ungehindert einige Manuskripte fertigstellen konnte. Immer wieder veröffentlichte er neue Gedichte, die in den meisten Fällen Überarbeitungen früherer, bisher unveröffentlichter Gedichte waren und schließlich auch in der dritten Auflage seines Gedichtbandes erschienen. Diese, im Dezember herausgegebene Auflage, enthält zusätzlich zu den bisher veröffentlichten Werken die Gedichte La steaua („Zum Stern“), De ce nu-mi vii („Warum kommst du nicht“) und Kamadeva („Kamadeva“). Ebenfalls in diesem Jahr holte ihn Veronica Micle nochmals für einige Zeit zu sich nach Bukarest, doch bereits im Februar 1889 musste er erneut ins Krankenhaus. Ob seine Geisteskrankheit erblich bedingt war (in seiner Familie gab es mehrere Fälle geistiger Verwirrung) oder ob er unter den Spätfolgen einer syphilitischen Infektion litt, konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden.

Eminescu starb in der Nacht auf den 15. Juni 1889 in einem Bukarester Sanatorium. Im selben Jahre verstarben auch Veronica Micle und einer seiner besten Freunde, Ion Creangă. Er war seit 1879 auch mit Alexandru Vlahuță freundschaftlich verbunden. Letzterer widmete Mihai nach dessen Tod das Werk „După Eminescu“.

Am 28. Oktober 1948 wurde er neben anderen berühmten rumänischen Literaten wie Ion Luca Caragiale, Ion Creangă und Alexandru Vlahuță post mortem als Ehrenmitglied in die Rumänische Akademie aufgenommen.[3]

Remove ads

Vermächtnis

Zusammenfassung

Kontext

Eminescus dichterisches Werk setzte Maßstäbe für die weitere Entwicklung der rumänischen Literatursprache. Er schrieb in einer noch heute modernen Sprache, deren Orthographie sich zwar zwischenzeitlich mehrmals änderte, lexikologisch ist sie aber keineswegs veraltet. Wie bereits beschrieben wurde, erstellte Eminescu meist mehrere Versionen seiner Gedichte, die er immer wieder veränderte und sich selten für eine definitive entscheiden konnte. Nach seinem Tod kamen noch viele andere, bisher unveröffentlichte Gedichte zutage, jeweils wieder in verschiedenen Fassungen. Natürlich stellt sich gerade bei diesen Gedichten die Frage, ob und welche der Dichter selbst publiziert hätte und welche er nie zur Veröffentlichung freigegeben hätte.

Im Laufe der Zeit hatten viele rumänische Literaturwissenschaftler, allen voran Perpessicius (1891–1971), einige Veränderungen an der Sprache Eminescus vorgenommen, um sie dem jeweils aktuellen Sprachgebrauch anzupassen. Gheorghe Bulgăr machte es sich als anerkannter Eminescu-Forscher zur Aufgabe, die Schreibweise wieder einzuführen, die Eminescu tatsächlich in seinen Gedichten anwandte, um ihnen so wieder Authentizität zu verleihen.

- Büste in Focșani/Rumänien

- Büste von 1989 in München-Milbertshofen

Remove ads

Werke

Buchausgaben

- Poezii antume și postume. Herausgegeben von Gheorghe Bulgăr. Vol. I u. II. Verlag Vestala, Bukarest 1999

- Poezii. Ediție critică de D. Murărașu. Vol. I-III, Verlag Minerva, Bukarest 1982

- Übertragungen ins Deutsche

- Emanuel Grigorovitza: Deutsche Uebertragungen aus den auserleseneren Dichtungen des verstorbenen rumænischen Poeten Michail Eminescu. Königl. Staatsdruckerei, Bukarest 1892 (Digitalisat bei Google Books)

Remove ads

Literatur

- Titus Maiorescu: Michail Eminescu. Biographische Lebensskizze. In: Emanuel Grigorovitza: Deutsche Uebertragungen aus den auserleseneren Dichtungen des verstorbenen rumænischen Poeten Michail Eminescu. Königl. Staatsdruckerei, Bukarest 1892, S.III–XIII (Digitalisat bei Google Books).

- Dietmar Müller: Eminescu, Mihai. In: Handbuch des Antisemitismus, Band 2/1, 2009, S. 206–208.

- Ioan Scurtu: Mihail Eminescu’s Leben und Prosaschriften. Barth, Leipzig 1903 (Dissertation; Digitalisat im Internet Archive).

- Mircea Graf Vaida-Voevod: Mihai Eminescu, der bedeutendste rumänische Dichter, in Wien und Berlin (1870–1874). In: Berlin – Wien. Eine Kulturbrücke. Beiträge einer internationalen Konferenz (Pankower Vorträge, Heft 102), Berlin 2007, S. 18–24.

- rumänisch

- Helmuth Frisch: Sursele germane ale creației eminesciene. Identificarea izvoarelor, comentarea lor şi introducere. 2 Bände. Saeculum I. O., Bukarest 1999, ISBN 973-9399-37-1.

- Klaus Heitmann: Eminescu – Gânditor politic. In: Sorin Chiţanu (Hrsg.): Eminescu în critica germană. Junimea, Iași 1985, S. 192–228 (Eminesciana 38, ZDB-ID 754911-8).

Remove ads

Weblinks

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads