Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

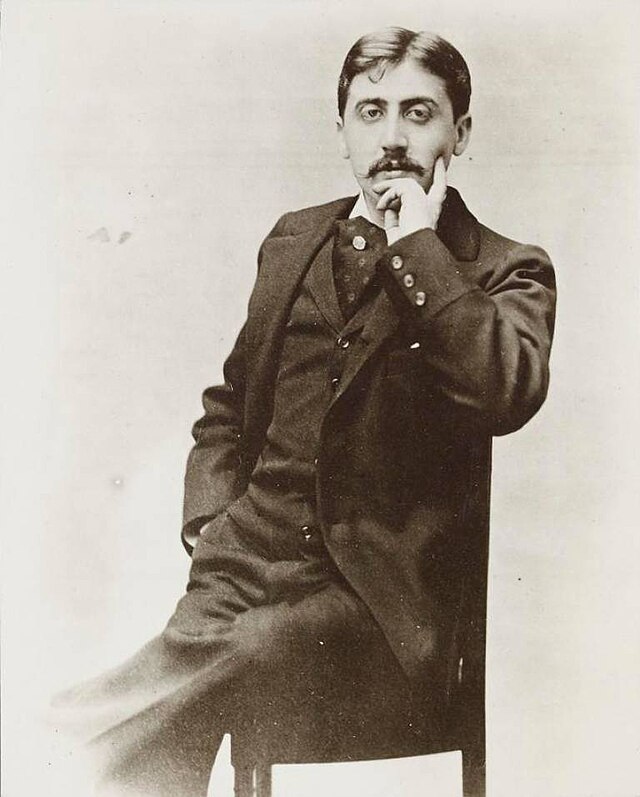

Marcel Proust

französischer Schriftsteller und Kritiker Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (* 10. Juli 1871 in Paris; † 18. November 1922 ebenda) war ein französischer Schriftsteller und Sozialkritiker. Sein Hauptwerk ist der siebenbändige Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das bedeutendste Werk der französischen Romanliteratur des frühen 20. Jahrhunderts.[1]

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Kindheit, Jugend und Studium

Marcel Prousts Eltern, der Arzt Adrien Proust und Jeanne Weil (1849–1905),[2] heirateten am 3. September 1870 in einem Zivilakt. Prousts Vater stammte aus Illiers (Département Eure-et-Loir) und war katholisch, die Mutter stammte aus der jüdischen Bankiersfamilie Weil, die Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem Elsass und Lothringen (der Nähe von Metz) nach Paris gekommen war. In ihrer Stammregion hatten die Weils ein Vermögen in der Porzellanindustrie gemacht, wo sie ursprünglich als einfache Arbeiter begonnen hatten.[3] Ein Onkel der Mutter war der Schriftsteller und Essayist Godchaux Weil (1806–1878), der vor allem in dem Monatsblatt Archives israélites de France publiziert hatte, ein weiterer Verwandter war Adolphe Crémieux, Rechtsanwalt und Repräsentant jüdischer Organisationen, der auch als Parlamentarier und Justizminister amtierte. Dank des Erbes seines Großvaters mütterlicherseits, des Börsenmaklers Nathee Weil, konnte Proust zeitlebens eine finanziell unabhängige Existenz führen.[4]

Am 10. Juli 1871 kam Marcel Proust in der Rue La Fontaine 96 im noblen Stadtviertel Auteuil in der Nähe des Bois de Boulogne zur Welt, im Haus seines Großonkels Louis Weil. Im August wurde Marcel katholisch getauft. Die politische Situation war durch das Ende des Deutsch-Französischen Krieges und den Pariser Kommune-Aufstand bestimmt:

„Kurz vor der Geburt von Marcel Proust, während der Kommune, wurde Doktor Proust auf dem Rückweg aus der Charité durch die Kugel eines Aufständischen verletzt. Madame Proust, schwanger, erholte sich nur mit Mühe von den Emotionen, die sie durchlitten hatte, als sie von der Gefahr erfuhr, der ihr Mann gerade entkommen war. Das Kind, das sie kurz darauf zur Welt brachte, war so schwach, dass der Vater befürchtete, es werde nicht lebensfähig sein. Man pflegte ihn mit Sorgfalt. Er zeigte Anzeichen früher Intelligenz und Sensibilität, aber sein Gesundheitszustand blieb anfällig.“[5]

Jeanne Proust brachte am 24. Mai 1873 ihren zweiten Sohn, Robert, zur Welt, der später, wie sein Vater, ein bekannter Arzt wurde und der literarische Nachlassverwalter von Proust war. Die Familie Proust zog im August von 8, Rue Roy nach 9, Boulevard Malesherbes um; beide Wohnungen lagen im 8. Arrondissement von Paris. Von 1900 bis 1906 lebte die Familie in 45 rue de Courcelles.

Seine Ferien verbrachte Proust mit seiner Familie in Auteuil oder Illiers bei Chartres (die zu Combray in seinen Romanen wurden) oder in Seebädern in der Normandie mit seiner Großmutter mütterlicherseits.[6] Nach dem aus Illiers stammenden Vater wurde dort die Rue du Docteur Proust benannt. Als Hommage an Marcel Proust wurde der Ort 1971 in Illiers-Combray umbenannt. Das Haus der Familie Proust ist heute ein Museum. Proust sah seinen Vater als ehrfurchtgebietende, einflussreiche Respektsperson; er lässt den jugendlichen Ich-Erzähler seines Romans darüber sinnieren, dass dessen übermächtiger Vater ihn notfalls aus jeder Zwangslage (wie Entführung oder Krankheit) werde befreien können und sogar in der Lage sei, „durch Verhandlungen mit der Regierung und dem Schicksal Übereinkunft zu erzielen, dass ich der erste Schriftsteller der Epoche werde“.[7]

Im Alter von neun Jahren erlitt Marcel seinen ersten Asthmaanfall.[8] Atemnot quälte ihn fortan bis ans Ende seines Lebens, besonders im Frühjahr während des Pollenflugs. Im Oktober 1882 trat er ins Lycée Condorcet ein; auf dieser Schule lernte er u. a. Jacques Bizet, Daniel Halévy und Alfred Dreyfus kennen. In seiner Zeit am Gymnasium verliebte er sich in ein Mädchen namens Marie de Benardaky und fand durch Freunde Zugang zu Salons der oberen Gesellschaft wie die von Geneviève Halévy und Madame Arman de Caillavet. In das Jahr 1887 fallen erste schriftstellerische Versuche für Schulzeitschriften mit blumigen Namen wie La Revue Verte oder La Revue Lilas (nach der Farbe ihres Papiers benannt). 1888 unterrichtete ihn der Philosophielehrer Alphonse Darlu, der einen großen Einfluss auf ihn ausübte.

Nach dem Besuch des Lycée meldete sich Marcel Proust im November 1889 freiwillig für ein Jahr zum Militärdienst, um der Einziehung für vier Jahre zuvorzukommen; er diente im 76e régiment d’infanterie, das in Orléans stationiert war. Dort lernte er Robert de Billy kennen, der einige Jahre später als junger Diplomat nach London zog und Proust auf die Bücher von John Ruskin aufmerksam machte, dessen Ästhetizismus („Evangelium der Schönheit“) Prousts Bildungsverständnis prägte und später auch sein Werk. Ein Jahr später beendete Proust seinen Militärdienst und schrieb sich an der juristischen Fakultät ein. Im selben Jahr besuchte er Vorlesungen von Henri Bergson, mit dem er weitläufig verwandt war und dessen wahrnehmungsorientiertes Konzept von Zeit auf Proust einen gewissen Einfluss gehabt haben dürfte. Im September 1891 fuhr Proust erstmals nach Cabourg. Zuvor war er mit seinen Eltern schon mehrfach an die Kanalküste gereist, so nach Dieppe, Trouville-sur-Mer und Le Tréport.

1893 machte Proust die Bekanntschaft von Robert de Montesquiou, einer der schillerndsten und selbstverliebtesten Gestalten des Pariser Lebens, der als Baron Charlus später zu einem der drei Haupthelden in der Suche nach der verlorenen Zeit (SvZ) werden sollte. Im selben Jahr nahm der Dreyfus-Skandal seinen Anfang, der die französische Öffentlichkeit 13 Jahre lang beschäftigte. Dieser Skandal, der die Diffamierung eines jüdischen Offiziers zum Gegenstand hatte, aber eigentlich die gesellschaftlichen Vorurteile gegen das französische Judentum insgesamt betraf und die Bevölkerung spaltete, wurde bei Proust zu einer Art „Wasserscheide“ für den gesellschaftlichen Erfolg oder Misserfolg der Protagonisten, je nach politischer Ausrichtung.

1894 lernte Proust den 20-jährigen Musikstudenten und angehenden Komponisten Reynaldo Hahn kennen, Halbjude wie Proust selbst, der dessen Gedichte „Porträts von Malern“ vertonte und mit dem ihn zwei Jahre eine leidenschaftliche Liebesbeziehung verband, bis sich Proust 1896 Lucien Daudet zuwandte. Hahn und Proust blieben bis zu Prousts Tod einander in Freundschaft verbunden, wie ein lebhafter Briefwechsel belegt,[9] von dem fast ausschließlich Prousts Teil erhalten geblieben ist. Die beiden reisten 1895 in die Bretagne, wo sie den amerikanischen Marinemaler Thomas Alexander Harrison (1853–1930) in seinem Cottage auf der Halbinsel Beg Meil in Fouesnant besuchten. Von 1907 bis 1914 verbrachte Proust seine Sommerurlaube im Grand Hôtel in Cabourg in der Normandie; die aufgesuchten Küstenorte verschmolzen im Roman zum fiktiven Seebad Balbec.

Prousts regelmäßige Besuche der exklusiven Salons von Madame Straus (geb. Geneviève Halévy, der Witwe des Komponisten Georges Bizet und Mutter von Prousts Schulfreund Jacques Bizet), von Léontine Lippmann (der Geliebten von Anatole France) und ihrem Sohn Gaston Arman de Caillavet, von Lydie Aubernon und Madeleine Lemaire während seiner Studienzeit in den 1890er Jahren machten ihn zu einem scharfsinnigen Beobachter der (teils jüdischen) Großbourgeoisie, deren Bild er in Artikeln für die Tageszeitung Le Figaro zeichnete, was ihm den Ruf eines „Hofberichterstatters“ eintrug – Prousts Bewunderung der Haute volée hat zwar teils ironische, teils aber auch schon komische Züge.[10] Aus diesen bildungsbürgerlichen Salonnièren und ihren Gästen sollte Proust später in seinem Roman die Figur der Madame Verdurin und ihres intimen Salons destillieren.

Eine Ausnahmestellung hatte in Prousts Bekanntenkreis der alternde Kunstkenner Charles Haas (1832–1902), ein gebildeter, stets hocheleganter sozialer Aufsteiger mit perfekten Manieren, Sohn eines jüdischen Wechselmaklers (wie Prousts Großvater), dem es gelungen war, bis in die illustresten Kreise der Pariser Gesellschaft aufzusteigen und zum Freund höchster Aristokraten zu werden, darunter des Herzogs de La Trémoille, der Prinzessin Mathilde Bonaparte sowie des britischen Kronprinzen und späteren Königs Eduard VII. Haas war, durch Fürsprache des Generals Gaston de Galliffet, sogar die Aufnahme in den Jockey-Club de Paris gelungen. In diesem 1835 gegründeten Club, der gesellschaftlich wohl geschlossensten Institution von Paris, gab es zu Lebzeiten Prousts neben den Rothschilds nur noch ein jüdisches Mitglied, Charles Haas, der von sich sagte: »Ich bin der einzige Jude, der es fertiggebracht hat, von der Pariser Gesellschaft anerkannt zu werden, ohne grenzenlos reich zu sein.«[11] Zugleich war Haas ein Frauenheld und eine Zeitlang der Liebhaber von Sarah Bernhardt. Proust hatte Haas über Montesquiou und dessen Freund, Prinz Edmond de Polignac, kennengelernt. Nachdem Haas der Regierung von Kaiser Napoleon III. als Berater für Denkmäler und Kunst gedient hatte, beriet er später Adlige bei ihren Kunstankäufen.[12] Obwohl Haas eher ein guter Bekannter als ein enger Freund Prousts wurde, wählte der Autor diese bewunderte Ausnahmeerscheinung einige Jahre nach dessen Tod, um einen der Haupthelden seiner Romanfolge zu kreieren: Charles Swann, der biographisch, äußerlich und in vielen Wesenszügen Haas gleicht.[13]

Proust gelang es ab Ende der 1890er Jahre, nach Haas' Vorbild, in Kreise des französischen Adels und Hochadels vorzudringen, die einem Bürgerlichen normalerweise versperrt waren. In künstlerischen und literarischen Zirkeln, zu deren herausragenden Repräsentanten Anatole France und die Schauspielerin Sarah Bernhardt gehörten, hatte er bereits 1893 adlige Dichterkollegen wie den Grafen Montesquiou und die Gräfin Anna de Noailles kennengelernt. Über sie (und Annas Bruder Constantin Bibesco de Brancovan) erhielt er Einladungen in die Salons alter Adelsfamilien in deren prachtvollen Hôtels particuliers. Dieser kleinen, sehr abgeschlossenen „Welt des Faubourg Saint-Germain“ um die Jahrhundertwende sollte Proust durch seinen Roman schließlich zu Weltruhm und literarischer „Unsterblichkeit“ verhelfen. So lernte er Annas Cousins, die rumänisch-französischen Prinzen Antoine und Émmanuel Bibesco, kennen. Deren Mutter, Prinzessin Alexandre Bibesco, führte in Paris einen Salon und war eine virtuose Pianistin, die Liszt, Wagner und Gounod kannte. Die Brüder wurden zu seinen Freunden, ebenso wie später deren Cousine Marthe Bibesco, und vor allem Antoine blieb ein loyaler und hingebungsvoller Freund von Proust bis zu dessen Tod. In den letzten Jahren war es überwiegend eine Brieffreundschaft, denn Antoine Bibesco zog als rumänischer Diplomat mit seiner Frau Lady Elizabeth Asquith in verschiedene Hauptstädte.

Ein weiterer enger Freund war Armand de Gramont (1879–1962), Herzog de Guiche, der 1925 zum 12. Herzog von Gramont werden sollte und damit zum Chef einer der ältesten Familien Frankreichs. Als Sohn einer geborenen Rothschild hatte auch er eine jüdische Mutter (ebenso wie der junge Prinz von Wagram, dessen Mutter Proust 1893 erstmals auf ihren Ball einlud).[14] Guiche sah blendend aus, war Polospieler und sollte sich in späteren Jahren Ansehen auf dem Gebiet der Optik und Aerodynamik erwerben. 1904 heiratete Guiche die Comtesse Élaine Greffulhe, Tochter der Élisabeth Greffulhe. Wenige Jahre später tauchen beide in Prousts entstehenden Manuskripten der SvZ als Protagonisten auf: Guiche wurde zu einem der Vorbilder des Marquis de Saint-Loup, die glamouröse Élisabeth Greffulhe zum Vorbild der Herzogin von Guermantes. Weitere adlige Freunde, in deren Gesellschaft er sich wohlfühlte (und die seine homophilen Neigungen teilten), waren Louis d’Albuféra, ein Nachfahre von Napoleons gleichnamigem Marschall, Pierre de Polignac (der spätere Prinzgemahl von Monaco) sowie der Prinz Constantin Radziwiłł, der 1876 eine Tochter des Spielbankdirektors von Monte Carlo, François Blanc und seiner Frau Marie, geheiratet hatte, jedoch seine homosexuellen Neigungen kaum verhüllt auslebte (er stattete seine zwölf gutaussehenden Lakaien mit Perlenhalsketten aus) und diente Proust als Vorbild für den snobistischen Prinz de Guermantes. Armand de Gramont schrieb später über seinen Freund: „Bei Prousts Ausflügen in die mondäne Gesellschaft ist es vielleicht schwierig zu unterscheiden, was persönliches Vergnügen oder naturkundliche Neugier war.“[15]

In der Pariser Adelsgesellschaft ereigneten sich damals diverse Skandale: Der reale Prinz Radziwiłł endete von seiner Frau getrennt im Bankrott, doch auch sein Sohn Léon Radziwill (1880–1927), der ebenfalls zu Prousts Freundeskreis gehörte, sorgte für Aufsehen, indem er 1905 seine arrangierte Ehe mit Claude de Gramont, einer Cousine von Prousts Freund, nach zehn Tagen beendete.[16] Ebenfalls in einem Skandal hatte 1894 die Ehe von Élisabeth Greffulhes Bruder geendet, Joseph de Riquet, Prince de Chimay et de Caraman (1858–1937), als dessen Frau, die reiche Amerikanerin Clara Ward, mit dem ungarischen „Zigeunerbaron“ Jancsi Rigó durchgebrannt war. 1906 verließ auch Anna Gould, Tochter des amerikanischen Eisenbahnmagnaten Jay Gould, ihren Ehemann, den Grafen Boni de Castellane (1867–1932), der sich durch diese Ehe saniert und das Geld seiner Frau mit beiden Händen hinausgeworfen hatte, unter anderem durch legendär aufwändige Feste, die Proust inspirierten. Zu Annas 21. Geburtstag ließ Castellane das gesamte Ballett-Ensemble der Pariser Oper vor 2000 Gästen auftreten. Die an Größenwahn grenzenden, verschwenderischen Empfänge des Grafen ließen Alphonse de Rothschild in einer Anwandlung von Mitleid sagen: »Man muß es gewohnt sein, mit so viel Geld umzugehen.«[17] „Mit seiner Eleganz und seinem hochmütigen Blick, dem goldenen Haar, den lapislazuliblauen Augen und den plötzlichen Bewegungen seiner hohen Gestalt besaß Boni körperliche Eigenschaften, die ihn zum unverwechselbaren Prototyp für Prousts Saint-Loup werden ließen.“[18]

1895 trat Proust eine unbezahlte Stelle als Bibliothekar in der Bibliothèque Mazarine an; allerdings war er dort mehr ab- als anwesend. Zuvor hatte er sein juristisches Studium ohne Examen beendet, aber in einem geisteswissenschaftlichen Studiengang seine Licence en lettres erhalten. Im selben Jahr nahm er seine Arbeit am Jean Santeuil auf, einem Romanprojekt, das unvollendet blieb, von dem dann aber später große Teile in die Suche nach der verlorenen Zeit einflossen.

Erste Veröffentlichungen

Im Juni 1896 erschien Prousts erstes Buch, Les plaisirs et les jours. Es kostete ein Vermögen und war mehr als luxuriös gestaltet. Im Februar 1897 duellierte sich Proust mit dem Kritiker Jean Lorrain, der nicht nur das Buch spöttisch besprochen, sondern auch eine zweideutige Bemerkung über Prousts Freundschaft mit Lucien Daudet gemacht hatte (une amitié spéciale). Prousts Sekundanten waren der ihm freundschaftlich verbundene Maler Jean Béraud und der Berufsfechter Gustave de Borda („Säbel-Borda“).

Als John Ruskin im Januar 1900 starb, veröffentlichte Proust, der von dessen Kunst-Enthusiasmus fasziniert war, im Mercure einen Nachruf. Ruskin hatte bestimmt, dass seine Werke erst nach seinem Tod in andere Sprachen übersetzt werden dürften. Proust beschloss daher, eine Übersetzung von The Bible of Amiens anzufertigen. Dabei wurde er fachlich von Reynaldo Hahns Cousine, der Kunsthistorikerin Marie Nordlinger, unterstützt und sprachlich von seiner Mutter, die mit ihren ausgezeichneten Englischkenntnissen zunächst eine Rohübersetzung anfertigte, welche Proust dann in elegantem Französisch nachempfand. Seine Ruskin-Übersetzung erschien erst 1904, eine andere (Sesam und Lilien) 1906. Auf den Spuren Ruskins reiste er im Mai 1900 mit seiner Mutter nach Venedig, wo sie im Hotel Danieli logierten; Reynaldo Hahn und Marie Nordlinger hielten sich ebenfalls in Venedig auf und gemeinsam fuhren sie anschließend nach Padua, um die Fresken von Giotto in der Scrovegni-Kapelle anzusehen. Gleichfalls von Ruskin animiert war die Reise nach Amboise sowie nach Flandern und Holland (Gent, Brügge, Delft, Amsterdam), die Proust 1902 mit Bertrand de Fénelon unternahm, einem Freund von Antoine Bibesco und angehendem Diplomaten wie diesem. Auf die Kunstwerke, die Proust auf diesen Reisen sah, spielt er in seinem Hauptwerk immer wieder an.

Im November 1903 starb Prousts Vater. Proust lebte nun weiter bei seiner Mutter, bis diese knapp zwei Jahre später starb. Er hatte sich angewöhnt, die Nacht zum Tag zu machen, sodass seine Mutter, wenn sie Zeit mit ihm verbringen wollte, um Mitternacht mit ihm soupieren musste. Nach dem Tod seiner Mutter verfiel er in eine tiefe Depression. Er nahm sich ein Zimmer in Versailles und verließ es fünf Monate lang nicht. Da er von seiner Mutter ein kleines Vermögen geerbt hatte, war er finanziell weitgehend unabhängig.

Am 6. Dezember 1905 begab sich Proust auf Empfehlung seines Arztes Édouard Brissaud für sechs Wochen zur Behandlung seiner Neurasthenie in das Sanatorium von Boulogne-Billancourt. Dort wurde er von dem Charcot-Schüler Paul Sollier mit Isolation und der Induzierung „unwillkürlicher Erinnerungen“ therapiert. Sollier hatte das Phänomen der „unwillkürlichen Erinnerung“ vor allem in seinem Buch Le Problème de la Mémoire analysiert und zu einem Therapieansatz ausgearbeitet.[19] Proust übernahm bald darauf den Begriff „unwillkürliche Erinnerung“ in die SvZ und machte die Flashbacks zum Schlüsselkonzept seines Zeit-Suche-Themas.

Ab 27. Dezember 1906 wohnte Proust am Boulevard Haussmann 102. Die Sechszimmerwohnung hatte seinem Onkel mütterlicherseits, Louis Weil, gehört, der dort bis zu seinem Tod gelebt hatte. Trotz Staub und Straßenbahnlärm mietete Marcel Proust von seiner verwitweten Tante die freistehende Wohnung in der zweiten Etage, weil es ein Ort war, den seine Mutter gekannt hatte und der daher, wie er in einem Brief schreibt, „eine zärtliche und melancholische Anziehungskraft auf mich ausübte, die mich dorthin zurückzog.“ Proust blieb dort bis 1919 wohnen, als seine Tante das Gebäude an den Bankier René Varin-Bernier verkaufte; es ist bis heute Sitz von dessen Bank.[20] Es folgten Sommeraufenthalte in Cabourg und Trouville-sur-Mer, die ihm halfen, sich von seinem Kummer zu lösen. 1907 engagierte er Alfred Agostinelli in Cabourg als Chauffeur. 1912 wurde Agostinelli Prousts Sekretär, und ihre Beziehung zueinander wurde vertrauter.

Prousts Erscheinung war auffallend. Er war kreidebleich und trug wegen seines Asthmas auch an heißen Sommertagen einen dicken Schal, in Restaurants behielt er meist seinen Pelzmantel an. Léon Daudet, Bruder von Prousts zeitweiligem Geliebten Lucien Daudet, beschreibt, wie Proust um 1906 im Restaurant Weber eintrifft:

„Gegen halb acht kam ein blasser junger Mann mit Rehaugen bei Weber an, nuckelte oder spielte mit der Hälfte seines herabhängenden braunen Schnurrbartes, eingewickelt in Wollsachen wie eine chinesische Nippesfigur. Er bat um eine Weintraube, ein Glas Wasser und erklärte, dass er gerade aufgestanden sei, dass er die Grippe habe, dass er wieder ins Bett gehen werde, dass ihn der Lärm schmerze, warf besorgte, dann spöttische Blicke um sich, brach schließlich in ein entzücktes Lachen aus und blieb. Bald kamen von seinen Lippen, in einem zögernden und hastigen Ton, Bemerkungen von außerordentlicher Neuheit und Aperçus von diabolischer Finesse. Seine überraschenden Bilder umflatterten den Gipfel von Dingen und Menschen, ähnlich überragender Musik, so wie man es sich von der Schauspieltruppe Shakespeares erzählt, wenn sie in der Taverne des Globe Theatre zusammensaß. Er hatte etwas von Mercutio und von Puck, indem er mehrere Gedanken gleichzeitig verfolgte, sich für jede Liebenswürdigkeit entschuldigte, zerfressen war von ironischen Skrupeln, auf natürliche Weise komplex, zitternd und seidenweich.“[21]

Der britische Diplomat Sir Harold Nicolson beschreibt ihn als „weißen, unrasierten, schmierigen Dinergast“. Proust hatte Nicholson über jedes Detail von dessen täglicher Arbeit auf der Gesandtschaft ausgefragt, wie er es überall zu tun pflegte, weil er alles Erlebte oder Gehörte als Fundstelle für literarischen Stoff ansah. Aufgrund seiner Lebensgewohnheiten erschien er auf Bällen oder Soiréen meist Stunden zu spät, doch fragte er anschließend Freunde über jedes Details des Verlaufs aus. Bei den Diners, die er selbst gab, saß er, um besser hinhören und hinsehen zu können, ohne zu essen, auf einem etwas abgerückten Stuhl und unterhielt sich nach dem Essen mit jedem Gast einzeln. Walter Benjamin schrieb: „Prousts Biographie ist deswegen so bedeutungsvoll, weil sie zeigt, wie hier mit seltner Extravaganz und Rücksichtslosigkeit ein Leben seine Gesetze ganz und gar aus den Notwendigkeiten seines Schaffens bezogen hat.“[22]

Auf der Suche nach der Verlorenen Zeit

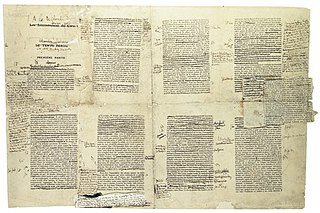

Ab Ende 1908 und im Lauf des Jahres 1909 machte Proust sich an die Konzeption und Ausarbeitung eines Essays, der den Titel Contre Sainte-Beuve tragen sollte. Dessen literaturtheoretischem Teil sollte eine kurze, beispielhafte Erzählung vorangestellt werden (siehe: Entstehung und Publikation der Suche nach der verlorenen Zeit). Im Juli 1909 zog Proust sich von der Welt zurück und begann mit der eigentlichen Arbeit an seinem Hauptwerk À la recherche du temps perdu, zu dem sich diese Beispielserzählung auswuchs.

Am 13. November 1913 erschien Du côté de chez Swann als erster Band der damals auf drei Bände konzipierten Romanfolge bei Grasset auf Prousts eigene Kosten, nachdem der Roman von den Verlegern, u. a. von André Gide, dem damaligen Lektor im Verlag Gallimard, abgelehnt worden war. Später sollte Gide dies als den größten Fehler seines Lebens bereuen. In dieser Ausgabe lag Combray noch in der Beauce; in den Ausgaben ab 1919 bei Gallimard wurde der Schauplatz in die Champagne verlegt, um Combray in das Geschehen des Ersten Weltkrieges einbeziehen zu können. Prousts Verleger Grasset hatte dafür gesorgt, dass der erste Band der SvZ umfangreich und positiv besprochen wurde; nebenher bezahlte Proust auch in einigen Fällen für den Abdruck positiver „Echos“ zu diesen Kritiken, die er dann auch gleich selbst schrieb – wohlgemerkt, diese „Echos“ waren Hinweise auf Kritiken, nicht die Kritiken selbst, ähnlich wie auch heute Verlage zur Anpreisung eines Buches gern aus Kritiken zitieren; diese Werbepraxis war damals gang und gäbe.[23]

Im Mai 1914 kam Agostinelli, nur Monate nachdem er aus Prousts Dienst entflohen war, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, woraufhin Proust erneut in eine tiefe Depression stürzte. Die Haushälterin Céleste Albaret trat 1914 ihre Stellung bei Proust an. Sie half ihm nicht nur beim Haushalt, sondern wurde auch seine engste Vertraute und Mitarbeiterin, die ihm seine Manuskripte ordnete. Proust schuf aus beiden Mitarbeitern Romanfiguren seines entstehenden Werks.

1916 gelang es dem Verleger Gallimard, Proust dem Verleger Grasset abspenstig zu machen und für seine Literaturzeitschrift La Nouvelle Revue Française (N.R.F.) zu gewinnen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erschienen dort der zweite Band der Recherche im November 1918 À l’ombre des jeunes filles en fleurs und 1919 eine Neuauflage von Du côté de chez Swann. Die unerwartete Auszeichnung mit dem Prix Goncourt, der höchsten Auszeichnung für französische Literatur, im Dezember 1919, explizit für den zweiten Band, ermutigte ihn, in epischer Breite weiterzuschreiben anstatt möglichst rasch zum Schlussband mit der Auflösung zu gelangen. Unzufrieden war er nur mit der „gedrängten“ Druckweise der Bücher und dass die Auflage mit der Nachfrage nicht Schritt hielt, zumal Prousts Vermögen nach dem Krieg erheblich geschmälert war.[24]

Nachdem seine Tante 1919 das Haus am Boulevard Haussmann 102 verkauft hatte, zog Proust ein letztes Mal um: Der Wohnsitz, den er bis zu seinem Tod nicht mehr änderte, wurde 44, Rue de l’Amiral Hamelin. Das Haus gehörte der Schauspielerin Réjane, mit deren Sohn, dem Schriftsteller Jacques Porel, Proust befreundet war; die Rèjane und Jacques mit Familie wohnten ebenfalls dort. Im selben Jahr erschien der kleine Band Pastiches et mélanges. Ein Jahr später wurde ihm eine weitere außerordentliche Auszeichnung zuteil: Er wurde zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Von 1920 bis 1922 erschienen vier weitere Teilbände der Recherche, und zwar Du côté des Guermantes I und II sowie Sodome et Gomorrhe I und II.

Im Mai 1921 besuchte Proust eine Ausstellung niederländischer Malerei im Jeu de Paume. Als er die Ansicht von Delft von Jan Vermeer betrachten wollte, erlitt er einen Schwächeanfall ähnlich wie die Romanfigur Bergotte in Band V der SvZ.

Im März 1922 begann Proust einen Briefwechsel mit Ernst Robert Curtius, einem deutschen Romanisten, der als einer der ersten in Deutschland auf Prousts herausragende Stellung in der modernen Literatur hinwies.

Am 18. November 1922 starb Marcel Proust 51-jährig an einer Lungenentzündung.[25] Am 22. November wurde er, als Ritter der Ehrenlegion, mit militärischen Ehren auf dem Friedhof Père-Lachaise neben seinen Eltern beigesetzt. Postum erschienen die letzten Bände der Recherche: La Prisonnière, La Fugitive und Le temps retrouvé. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Romanfragmente Jean Santeuil und Contre Sainte-Beuve ediert.

Prousts letztes Wohn- und Sterbehaus in der Rue de l’Amiral Hamelin 44 ist heute ein Hotel.[26] Sein Schlaf- und Sterbezimmer wurde mit Teilen des Originalmobiliars im Musée Carnavalet rekonstruiert; dort befindet sich neben seiner Chaiselongue, seinem Wintermantel und einem Spazierstock auch das einzige erhaltene Bruchstück jener Korkverkleidung, mit der er sich auf Vorschlag seiner Freundin Anna de Noailles[27] gegen akustische Belästigungen der Außenwelt abgeschottet hatte.[28] In seiner früheren Wohnung am Boulevard Haussmann 102, wo er von 1907 bis 1919 gewohnt und die meisten Bände der Recherche geschrieben hatte, wurde von der Bank Société Nancéienne Varin-Bernier, die dort heute ihre Büros hat, in Zusammenarbeit mit der Société des Amis de Marcel Proust das zweifenstrige Schlaf- und Arbeitszimmer neu hergerichtet, mit Kork tapeziert und für interessierte Besucher zugänglich gemacht.[29]

Beziehungen

Prousts Homosexualität ist erstmals aus den an seine Mitschüler Jacques Bizet und Daniel Halévy gerichteten Briefen ersichtlich, deren große Offenherzigkeit nahelegt, dass Proust schon in jungen Jahren kein sonderliches Problem mit seiner Veranlagung hatte – deutlich wird das dann auch an seiner späteren Auseinandersetzung mit Homosexualität in Sodom und Gomorrha I, welche sich aber von „Verteidigungsschriften“ wie etwa André Gides zeitgleichem Corydon (1923) insofern stark unterscheidet, als er in ihr den Standpunkt eines neutralen Beobachters einnimmt. Dass Prousts Freundschaft mit den beiden Adressaten nicht unter seiner stürmischen Werbung litt, spricht zudem dafür, dass man in seinem sozialen Umfeld zumindest teilweise größere Toleranz entgegenbrachte, als es der heutige Blick auf die damalige Zeit vermuten lassen könnte. Seine erste Liebeserfahrung scheint Proust mit Willy Heath gemacht zu haben, den er im Frühjahr 1893 kennenlernte. Heath starb ein halbes Jahr später an Typhus; ihm widmete Proust seinen Erstling Les Plaisirs et les jours (dt. Freuden und Tage).

1894 lernte Proust im Salon von Madeleine Lemaire den Komponisten Reynaldo Hahn kennen, der gemeinhin als Prousts erste große Liebesbeziehung angesehen wird, wenngleich die Beleglage äußerst dünn ist: Proust umschwärmte Hahn in seinen Briefen, wohingegen über dessen Haltung nichts bekannt ist (Hahn war eng mit dem Pianisten Édouard Risler befreundet, aber die Korrespondenz wurde bislang nicht veröffentlicht). Risler erscheint in der SvZ als namenloser „junger Pianist“ im Salon der Madame Verdurin. Etliche der kleinen Eifersuchtsszenen zwischen Proust und Hahn, auf die Proust in seinen Briefen an diesen anspielt, erscheinen später in dem Kapitel Eine Liebe Swanns im ersten Band des Romans auf Swann und Odette de Crécy gemünzt. Die „kleine Phrase“, eine Melodie aus einer Sonate des fiktiven Komponisten Vinteuil, die Swann gemeinsam mit Odette bei einem Klavierkonzert im Salon Verdurin hört, die ihn tief bewegt und die er immer wieder hören möchte, die dadurch gleichsam zur „Nationalhymne ihrer Liebe“ wird und − wie der Geschmack von Madeleine-Biskuits − „unwillkürliche Erinnerungen“ auslöst und damit zu einem der Leitmotive des Romans wird, ist von der Sonate in d-Moll für Violine und Klavier von Saint-Saëns inspiriert, deren Crescendo-Hauptthema des ersten Satzes in der Beziehung zwischen Proust und Hahn die gleiche Rolle gespielt hat.[30] Musik bedeutete Proust viel, er nannte Beethoven, Wagner und Schumann seine Lieblingskomponisten seit früher Jugend[31] und bezeichnete 1916 in einem Brief Beethovens Streichquartette Nrn. 12, 13, 14, 15 sowie die Musik von César Franck als „meine wichtigste spirituelle Nahrung“.[32]

Die Affäre mit Hahn ging 1896 zu Ende, als Proust sich dem 17-jährigen Sohn Lucien[33] des Dichters Alphonse Daudet zuwandte. Eine bekannte Photographie von Otto Wegener zeigt Proust um 1896 mit Lucien Daudet, der ihm vertraulich den Arm auf die Schulter legt, sowie dem Dichter Robert de Flers. Prousts Mutter ermahnte ihren Sohn brieflich, dieses Foto niemals anderen zu zeigen; vermutlich befürchtete sie, das Foto enthülle mehr, als sie sich eingestehen oder andere entdecken lassen wollte.[34] Als der homosexuelle Schriftsteller und Skandalreporter Jean Lorrain Prousts und Daudets Beziehung 1897 outete, forderte Proust, der um seinen Ruf und den Zugang zur mondänen Gesellschaft fürchtete, ihn zu einem Pistolenduell im Wald von Meudon heraus, das beide unverletzt überlebten.[35][36] Lucien Daudet suchte später die Nähe zu Jean Cocteau.

1906 unternahm Proust zusammen mit dem von ihm verehrten Freund Bertrand de Fénelon eine Reise durch Holland und Belgien, von der er sich offenbar mehr versprochen hatte, als Bertrand zu geben bereit war, und nach der es mit der Freundschaft vorbei war. Als Bertrand bereits in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges fiel, stürzte Proust in eine tiefe Depression; er setzte Bertrand im vierten Band der SvZ ein namentliches Denkmal: „das klügste, beste und tapferste Wesen“.

Bis zum Tod seiner Eltern hielt Proust sich, was sein Liebesleben anbetraf, bedeckt, begann dann aber, in dem Männerbordell „Hôtel Marigny“ in der Rue de l’Arcade 11 zu verkehren, das sein literarisches Abbild in Jupiens Bordell im VII. Band der SvZ findet, wo der Baron de Charlus sich auspeitschen lässt. Proust kannte den Besitzer Albert Le Cuziat gut, einen früheren Diener des Herzogs de Rohan-Chabot und anderer Adelshäuser. Proust lieh ihm die von seinen Eltern geerbten Möbel zur Ausstattung des Etablissements, was für ihn den Reiz des „Verruchten“ noch erhöhte.[37] Er nannte Le Cuziat „meinen wandernden Gotha“, denn der konnte ihm zahlreiche Auskünfte geben, die für den Roman wichtig waren, über Verwandtschaften, Freundschaften und Feindschaften sowie über das Alltagsleben und die Gebräuche in den großen Häusern oder über Fragen der Etikette, wie etwa dem Vortritt und der Sitzordnung bei einem fiktiven Diner der Herzogin von Guermantes.[38]

1913 tauchte der Chauffeur Alfred Agostinelli wieder bei Proust auf und zog im Mai zusammen mit seiner Verlobten bei ihm ein. Trotz oder gerade wegen der Aussichtslosigkeit verliebte sich Proust in Agostinelli, wie aus den Briefen deutlich wird, die Proust schrieb, nachdem Agostinelli im Frühjahr 1914 nach Nizza zu seiner Familie „geflohen“ war und kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Die Beziehung mit Agostinelli prägte zu weiten Teilen die Bände Die Gefangene und Die Entflohene der SvZ, in denen die Romanheldin Albertine und deren Beziehung zum Ich-Erzähler nach dem Vorbild der Beziehung des Autors zu seinem Sekretär gestaltet ist.

Prousts Teenager-Schwarm („die große Liebe meines Lebens, ohne dass sie es je gewusst hat“)[39] war Marie de Bénardaky, Tochter russischer Eltern, die einen musischen Salon in der Rue de Chaillot führten. Sie gehörte neben ihrer Schwester Hélène (gen. Nelly) und den beiden Schwestern Antoinette und Lucie Faure zu dem Kreis von Barlauf-Spielern in den Champs-Élysées, dem der 15-jährige Proust sich im Sommer 1886 anschloss. In einem Brief an die Prinzessin Soutzo von 1918 bezeichnete er sie als „den Rausch und die Verzweiflung meiner jungen Jahre“.[40] Sie heiratete später einen Prinzen Radziwiłł, und er verlor den Kontakt. Doch diente sie ihm als Modell für die erste Liebe des Ich-Erzählers der SvZ, der sich beim Barlauf auf den Champs-Élysées in Gilberte Swann, die Tochter des Romanhelden Charles Swann, verliebt.

Mit vielen Frauen hatte Proust enge Beziehungen, die dem Konzept der „Gay Icon“ entsprachen, also der Faszination durch eine glamouröse Femme fatale. Vor allem hegte er eine überschäumende Bewunderung des allzu Weiblichen, der er besonders dann erlag, wenn die Frau schon verlobt oder verheiratet und damit für ihn unerreichbar war, wie Laure de Chévigné geb. de Sade, der er bei ihren Morgenspaziergängen auflauerte, Jeanne Pouquet, die mit seinem Freund Gaston Arman de Caillavet verlobt war, oder Louisa de Mornand, Schauspielerin und Geliebte von Prousts Freund Marquis d’Albufera und auch möglicherweise auch von Proust selbst. In einem Interview von 1928 mit der Wochenzeitschrift Candide behauptete diese jedenfalls, eine erotische Beziehung mit Proust gehabt zu haben. Die Comtesse Greffulhe, Hauptvorbild für die Herzogin von Guermantes in der SvZ, erzählte Jahrzehnte nach Prousts Tod: „Seine Schmeicheleien hatten eine gewisse Klebrigkeit, die nicht meinem Geschmack entsprach.“ Auch war er stets auf der Jagd nach aktuellen Fotos von ihr, um ihre wechselnde Garderobe genau beschreiben zu können, was sie natürlich nicht wusste und irritierend fand.[41]

Vorbilder für Prousts Figuren

Proust identifizierte interessante Figuren in den von ihm frequentierten Gesellschaftskreisen mit der Besessenheit eines Naturwissenschaftlers, der seine Exemplare beobachtet, studiert, sammelt und vergleicht. Doch war er sorgfältig darauf bedacht, seine Vorgehensweise zu verbergen. Daher verfremdete er nicht nur deren Namen, sondern oft auch die Orte der Handlung, weniger in der Großstadt Paris als auf dem Lande, wo Rückschlüsse leichter möglich waren, etwa bei den Romanschauplätzen in Combray, Balbec oder Guermantes. Als 1913 der erste Band der Suche nach der verlorenen Zeit erschienen war, wurde in höheren Pariser Zirkeln breit diskutiert und spekuliert, doch Proust behauptete: „Es gibt keinen Schlüssel zu den Figuren in meinem Roman... Oder vielmehr, es gibt acht oder zehn Schlüssel zu jeder Gestalt“.[42]

Von den drei Haupthelden der Romanfolge (Swann, Charlus und Albertine) waren bei Erscheinen der sie betreffenden Romanbände zwei der Vorbilder schon verstorben: Haas (siehe oben: Kindheit, Jugend und Studium) bereits 1902 und Prousts Sekretär Alfred Agostinelli 1914 − posthum wurde er zu dem für Außenstehende kaum identifizierbaren Vorbild der Figur Albertine in den Bänden Die Gefangene und Die Entflohene. Haas und Montesquiou waren indessen ziemlich eindeutig wiederzuerkennen – und jeder in der Pariser société mondaine kannte sie. An den verstorbenen Haas wendet der Ich-Erzähler sich in dem Band Die Gefangene ganz direkt: „Und doch, lieber Charles..., so wenig ich Sie kannte, als ich noch jung war, Sie aber schon dem Grabe zuwankten, fängt man doch wohl deshalb, weil derjenige, den Sie damals sicher für einen unbedeutenden jungen Toren hielten, Sie zum Helden seiner Romane erkoren hat, jetzt wieder von Ihnen zu reden an, und nur daraufhin werden Sie vielleicht weiterleben“.[43] Montesquiou war zunächst empört, als exaltierter schwuler Baron Charlus zwei ganze Romanbände zu füllen (die Welt der Guermantes und Sodom und Gomorrha − Proust leugnete alles), gewöhnte sich dann aber im Lauf der Zeit an seine literarische Prominenz und sagte 1920, „eigentlich sollte ich mich von nun an Montesproust nennen“. Er bedauerte lediglich, dass Prousts Genie auf Kosten seines eigenen anerkannt worden sei, da er als Dichter nicht zählte, sondern nur Stoff hergab. Prousts Haushälterin Céleste Albaret berichtete später: „Und von dem Tage an, an dem Proust seinen Charlus unter Dach und Fach hatte, war es wie bei allen anderen: er brach die Brücken ab. Aber solange er den Betreffenden studieren musste, folgte er ihm auf Schritt und Tritt“.[44]

Demgegenüber stellen andere wichtige Figuren tatsächlich ein Destillat aus mehreren Vorbildern dar, so etwa die bourgeoise Salonnière Madame Verdurin[45], die Herzogin von Guermantes[46] oder der Marquis de Saint-Loup. Letzterer ähnelt stark dem Dandy Boni de Castellane (1867–1932), hat aber auch Züge von Prousts Freunden Armand de Gramont-Guiche (1879–1962), Bertrand de Salignac-Fénelon (1878–1914) und Edmond de Polignac; sein selbstloses Ende im Schützengraben des Ersten Weltkriegs gleicht dem von Prousts Freund Robert Vicomte d'Humières (1868–1915). Ein großer Strom von Nebenfiguren wurde im Lauf der Zeit identifiziert, es handelte sich teils um Prominente wie Gabriel Fauré und Claude Debussy (die für den Klavierlehrer und Komponisten Vinteuil Pate standen), Claude Monet (als Maler Elstir), Anatole France (als Schriftsteller Bergotte), Méry Laurent (als Kurtisane Odette de Crécy und spätere Madame Swann, die aber auch Züge von Laure Hayman[47] hat, der Geliebten von Prousts Onkel Louis Weil), Sarah Bernhardt (als gefeierte Schauspielerin La Berma, deren Biographie teilweise auch an die Réjane erinnert), Victor Brochard (als Professor Brichot), Édouard Risler (als „junger Pianist“ in Madame Verdurins Salon), Camille Barrère (als geschmeidiger Diplomat Marquis de Norpois), oft aber auch um gänzlich Unbekannte wie Prousts Tanten aus Illiers, seinen Chauffeur, seine Haushälterin und anderes Dienstpersonal. Wie die Herzogin von Clermont-Tonnerre, Halbschwester von Prousts Freund Armand de Gramont, in ihren Memoiren berichtete, „berauschte sich Proust am Studium des Dienstpersonals“[48], insbesondere der großen Adelshäuser des Faubourg Saint-Germain, das er als ergiebige Quelle ansah. Der liebenswürdig-scheue, etwas verdruckste Doktor Cottard, ein ständiger Salongast der Madame Verdurin, welcher stets peinliche Albernheiten in die Konversation wirft, ist einem realen Doktor Pozzi aus Madame Aubernons Salon nachempfunden. Nur gelegentlich am Rande auftauchende Figuren werden mit ihren echten Namen genannt, etwa die Duchesse de Vendôme, die Prinzessin Mathilde Bonaparte oder Stars der Comédie-Française wie Delaunay oder Coquelin.

Proust verschleierte, so gut es ging, seine Inspirationsquellen, denn er sah die Gefahr, dass sein gesellschaftlicher Ehrgeiz (und damit der Zugang zu seinen Quellen) mit seiner dichterischen Freiheit kollidieren könnte. In einem Gespräch mit Madame Straus sagte er: „Wenn sich herausstellt, daß eine meiner Gestalten später andere vergiftet oder Inzest begeht, wird sie denken, ich meinte sie!“[49] − Mit dem Abstand eines Jahrhunderts betrachtet, verdankt jedoch nicht nur Haas, sondern nahezu jedes der Vorbilder von Prousts Figuren ebendiesem Werk, dass man ihre Namen noch nennt, ihre Bilder ansieht, sich für ihre Persönlichkeit, ihren Charakter, ihr Leben interessiert, welche allesamt dem Leser so lebendig vor Augen gestellt werden. Das gilt auch für den Ich-Erzähler „Marcel“[50] selbst, der die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens gänzlich diesem Werk, seinem Opus magnum, gewidmet hat.

- Charles Haas (1832–1902), Charles Swann

- Méry Laurent (von Édouard Manet, 1882), Odette de Crécy (Kurtisane und spätere Ehefrau Swanns)

- Robert de Montesquiou (Fotografie von Paul Nadar, 1895), Baron Charlus

- Boni de Castellane, Marquis de Saint-Loup

- Armand de Gramont-Guiche, Marquis de Saint-Loup

- Comtesse Élisabeth Greffulhe, Herzogin von Guermantes

- Geneviève Halévy-Bizet-Straus, Madame Verdurin

- Alfred Agostinelli, Albertine

Remove ads

Literaturgeschichtliche Einordnung

Zusammenfassung

Kontext

Prousts Hauptwerk ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu) in sieben Bänden. Dieser monumentale Roman ist eines der bedeutendsten erzählenden Werke des 20. Jahrhunderts.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist eine fiktive Autobiographie mit raffinierter Struktur: Ein weitgehend anonymes „Ich“, das aber möglicherweise „Marcel“ heißt, erzählt von seinen zum Teil vergeblichen Versuchen, sich an seine Kindheit und Jugend zu erinnern. Was ihm mit „willentlicher Erinnerung“ nicht gelingt, ermöglichen ihm schließlich eine Reihe „unwillkürlicher Erinnerungen“ – Sinnesassoziationen oder Flashbacks, die Erlebnisse der Vergangenheit auf intensive Weise vergegenwärtigen und damit erinnerbar machen; das berühmteste Beispiel ist der Geschmack einer in Tee getauchten Madeleine, der den Ort seiner Kindheit, Combray, in ganzer Fülle wiederauferstehen lässt. Am Ende des Romans entschließt sich das „Ich“, die auf diese Weise wiedererlebte und damit „wiedergefundene“ Zeit nun in einem Roman festzuhalten.

Während die historisch zuerst entstandenen Anfangs- und Schlussteile des Romans hauptsächlich Prousts zwei Formen der Erinnerung thematisieren, wird im Mittelteil, etwa ab Mädchenblüte, das schon gleich zu Anfang in Aussicht gestellte „ungeheure Bauwerk der Erinnerung“ durch präzise, perspektivisch wechselnde, teilweise ironisierende Beschreibungen der mondän-dekadenten Gesellschaft der Jahrhundertwende und des Innenlebens ihres Betrachters (des Erzählers) aus kleinsten Beobachtungsatomen mosaikartig aufgebaut. Prousts Technik, auch noch den winzigsten Details allein schon durch ihre ausufernde Beschreibung Funktion zuzuweisen, hat später im Nouveau Roman eine Weiterentwicklung erfahren.

Literaturhistorisch bedeutend ist Prousts Roman vor allem deshalb, weil er mit einer bis dahin ungekannten Konsequenz die Subjektivität der menschlichen Wahrnehmung inszeniert, mit all ihren Nachteilen und Möglichkeiten: So zeigt er einerseits, dass kein Mensch die Wirklichkeit oder Wahrheit als solche erkennen kann, sondern allenfalls eine subjektive Wahrheitsvorstellung besitzt. Andererseits entfaltet jeder Mensch in seiner subjektiven Wahrheit eine einzigartige Welt, jeder Mensch ist ein eigener Kosmos.

Das Erzählen und damit die Literatur werden von Proust als eine Möglichkeit entdeckt, anderen Menschen zumindest Teile dieser einzigartigen, subjektiven Welt eines „Ich“ zugänglich zu machen.

Das Motiv der versagenden Erinnerung, mit der ein „Ich“ sich quält und an der es die prinzipielle Unzugänglichkeit der Wirklichkeit erfährt, wurde in der französischen Literatur vor allem von Claude Simon aufgegriffen und neu bearbeitet, nun mit Bezug auf die Kriege des 20. Jahrhunderts. Zu den Autoren, die sich von Proust inspirieren ließen, gehören unter anderen Robert Musil, James Joyce, Samuel Beckett, Walter Benjamin und Gilles Deleuze.

Aus jüdischer Perspektive befasste sich erstmals Hermann Grab 1933 mit dem Werk, das zuvor noch nicht unter Berücksichtigung dieses Aspekts betrachtet worden war. Grab konzentrierte sich dabei vor allem auf die Figuren des Charles Swann und des Albert Bloch, in denen er gegensätzliche Strategien des Umgangs mit gesellschaftlicher Exklusion erkannte. An Grabs Interpretation zeigt sich dabei beispielhaft die Suche nach Bewältigungsmöglichkeiten eigener Verfolgungserfahrungen in der Literatur.[51]

Remove ads

Madeleine-Effekt bzw. Proust-Phänomen

Der gelegentlich auftretende Effekt, dass ein Geschmacks- oder Geruchserlebnis plötzlich ganz bestimmte Erinnerungen hervorruft, wird nach der berühmten Madeleine-Szene in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Madeleine-Effekt, Proust-Effekt oder Proust-Phänomen (im Französischen metonymisch als madeleine de Proust) bezeichnet.[52][53][54]

Werke

Zusammenfassung

Kontext

Zweisprachige Ausgaben (Französisch/Deutsch)

- Der Gleichgültige / L’Indifférent. Übers. Elisabeth Borchers. Suhrkamp, Frankfurt am Main, ISBN 3-518-37504-0.

- Les Poèmes / Die Gedichte. Übers. Bernd-Jürgen Fischer. Reclam, Stuttgart ISBN 978-3-15-011158-1.

Werke in deutscher Übersetzung

- Jean Santeuil. Band I und II. Übersetzung von Eva Rechel-Mertens. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1965.

- Der Weg zu Swann. Aus: Auf den Spuren der verlorenen Zeit. 1. Roman. – 2 Bände. Übers. Rudolf Schottländer. Reihe: Die Romane des 20. Jahrhunderts. Die Schmiede, Berlin 1926.[55]

- Im Schatten der jungen Mädchen. Aus: Auf den Spuren der verlorenen Zeit. 2. Roman. – Übers. Walter Benjamin und Franz Hessel. Reihe: Die Romane des 20. Jahrhunderts. Die Schmiede, Berlin o. J. (683 S.) Erstveröffentlichung: 1927. Weitere Veröffentlichung: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften (unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser), Übersetzungen, Supplement II (Hrsg. Helle Tiedemann-Bartels). Frankfurt am Main 1987 (S. 535)

- Marcel Proust. Guermantes. Aus: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften (Unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser), Übersetzungen, Supplement III (Hrsg. Helle Tiedemann-Bartels), Übersetzt von Walter Benjamin und Franz Hessel. Frankfurt am Main 1987, online – Internet Archive.

- Frankfurter Ausgabe, verschiedene Übersetzer, Suhrkamp Verlag, Hrsg. Luzius Keller

- Band 1/1: Freuden und Tage und andere Erzählungen und Skizzen aus den Jahren 1892–1896. Übersetzung von Luzius Keller und Elisabeth Borchers, ISBN 3-518-02193-1.[56]

- Band 1/2: Nachgeahmtes und Vermischtes. ISBN 3-518-02194-X.

- Band 1/3: Essays, Chroniken und andere Schriften. ISBN 3-518-02197-4.

- Band 2 = Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Übersetzung von Eva Rechel-Mertens.

- Band 2/1: Unterwegs zu Swann. ISBN 3-518-02778-6.

- Band 2/2: Im Schatten junger Mädchenblüte. ISBN 3-518-02780-8.

- Band 2/3: Guermantes. ISBN 3-518-02783-2.

- Band 2/4: Sodom und Gomorrha. ISBN 3-518-41088-1.

- Band 2/5: Die Gefangene. ISBN 3-518-41192-6.

- Band 2/6: Die Flüchtige. ISBN 3-518-41292-2.

- Band 2/7: Die wiedergefundene Zeit. ISBN 3-518-41376-7.

- Band 3/1–2: Jean Santeuil. ISBN 3-518-02774-3; Übersetzung von Eva Rechel-Mertens.

- Band 3/3: Gegen Sainte-Beuve. ISBN 3-518-40929-8.

- Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Neuübers. Michael Kleeberg. Liebeskind Verlag

- Combray. ISBN 3-935890-06-0.

- Eine Liebe Swanns. ISBN 3-935890-22-2.

- Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Kommentierte Neuübersetzung von Bernd-Jürgen Fischer. Reclam Bibliothek, Stuttgart 2017, ISBN 3-15-030056-8. Auch als EPub erhältlich.

- Auf dem Weg zu Swann. ISBN 978-3-15-010900-7.

- Im Schatten junger Mädchenblüte. ISBN 978-3-15-010901-4.

- Der Weg nach Guermantes. ISBN 978-3-15-010902-1.

- Sodom und Gomorrha. ISBN 978-3-15-010903-8.

- Die Gefangene. ISBN 978-3-15-010904-5.

- Die Entflohene. ISBN 978-3-15-010905-2.

- Die wiedergefundene Zeit. ISBN 978-3-15-010906-9.

- Der gewendete Tag. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit in den Vorabdrucken. Herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Christina Viragh und Hanno Helbling. Manesse, Zürich 2004, ISBN 3-7175-2045-8.

- Das Flimmern des Herzens. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Aus dem franz. Druckbogen, mit einem Anhang u. einem Vorwort vers. von Stefan Zweifel. Die andere Bibliothek, Berlin 2017, ISBN 978-3-8477-0395-2.

- Der geheimnisvolle Briefschreiber. Frühe Erzählungen. Herausgegeben von Luc Fraisse. Aus dem Französischen von Bernd Schwibs. Suhrkamp, Berlin 2021, ISBN 978-3-518-42972-3.

- Schick & Snob. Herausgegeben von Elena Moreno Sobrino. Aus dem Französischen von Ernst Weiß. Calambac, Saarbrücken 2022, ISBN 978-3-943117-18-9.

- Die fünfundsiebzig Blätter und andere Manuskripte aus dem Nachlass. Herausgegeben von Nathalie Mauriac Dyer. Aus dem Französischen von Andrea Spingler und Jürgen Ritte. Suhrkamp, Berlin 2023, ISBN 978-3-518-43089-7.

Briefe (Auswahl)

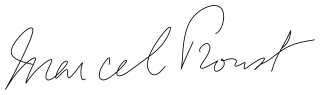

Marcel Proust hat seit Jugendjahren täglich Briefe an unterschiedliche Korrespondenten geschrieben, die ab 1926 publiziert wurden und inzwischen viele Bände umfassen.

- Robert de Billy, Marcel Proust. Lettres et conversations. Éditions des Portiques, Paris 1930.

- Correspondance générale (1930–1936). 6 Bände.

- Eine erste Ausgabe eines Briefwechsels mit unterschiedlichen Korrespondenten, alphabetisch geordnet, die von Robert Proust und Paul Brach herausgegeben wurde.

- Correspondance. 21 Bände. Plon, Paris 1971–1993.

- Diese chronologisch geordnete Ausgabe, hrsg. von Philip Kolb, enthält auch die Briefe der fünfbändigen Ausgabe von 1930, sowie einen umfangreichen Anhang mit Anmerkungen.

- Marcel Proust. Lettres. Plon, Paris 2004.

- Eine Auswahl von Briefen aus der 21-bändigen Ausgabe von 1971–1993, ergänzt um unveröffentlichte Briefe durchgesehen u. hrsg. von Françoise Leriche.

- Marcel Proust: Briefwechsel mit der Mutter. Herausgegeben u. übersetzt von Helga Rieger. 4. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-518-01239-8.

- Briefe zum Werk. Hrsg. Walter Boehlich. Übers. Wolfgang A. Peters. 2 Bände. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1964.

- Briefe 1879–1922. Hrsg. von Jürgen Ritte. Aus d. Franz. von Jürgen Ritte, Achim Risser u. Bernd Schwibs. 2 Bände. Suhrkamp, Berlin 2016, ISBN 978-3-518-42540-4. (Übers. von Marcel Proust. Lettres. Plon, Paris 2004.)

- Marcel Proust – Reynaldo Hahn / Der Briefwechsel. Hrsg. und übersetzt von Bernd-Jürgen Fischer. Reclam, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-15-011170-3.

Englischsprachige Übersetzungen

- La Bible d’Amiens. Übersetzung von John Ruskins The Bible of Amiens. 1896. (Volltext)

- Sésame et les lys: des trésors, des jardins des reines. Übersetzung von John Ruskins Sesame and Lilies. 1906. (Volltext)

- Swann’s way, translated by James Grieve, New York: New York Review Books, 2023, ISBN 978-1-68137-629-5

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

- Nachschlagewerke

- Luzius Keller (Hrsg.): Marcel Proust Enzyklopädie. Handbuch zu Leben, Werk, Wirkung und Deutung. Hoffmann und Campe, Hamburg 2009, ISBN 978-3-455-09561-6.

- Bernd-Jürgen Fischer: Handbuch zu Marcel Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“. Reclam, Ditzingen 2017, ISBN 978-3-15-010982-3.

- Ulrike Sprenger: Das Proust-ABC. Mit einem Vorwort von Alexander Kluge. Reclam, Ditzingen 2021, ISBN 978-3-15-011327-1.

- Luzius Keller: Das Marcel Proust Alphabet. Friedenauer Presse, Berlin 2022, ISBN 978-3-7518-0628-2.

- Monographien

(Alphabetisch nach Autoren)

- Samuel Beckett: Proust. Sammlung Luchterhand, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-630-61820-0.

- Gustav Bychowski: Marcel Proust als Dichter der psychologischen Analyse. In: Adolf Josef Storfer (Hrsg.): Die psychoanalytische Bewegung. IV, 1932, Heft 4, S. 323–344, online – Internet Archive.

- William C. Carter: Marcel Proust. A Life. Yale Univ. Press, New Haven and London, 2000, ISBN 0-300-08145-6.

- Jean-François Chevrier: Proust et la photographie. L’Étoile, Paris 1982, ISBN 2-86642-002-0; L’Arachnéen, 2009.

- Marcus Coelen: Die Tyrannei des Partikularen. Lektüren Prousts. Fink, München 2007, ISBN 978-3-7705-4383-0.

- Ernst Robert Curtius: Marcel Proust. Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt am Main 1955.

- Gilles Deleuze: Proust und die Zeichen. Merve, Berlin 1993, ISBN 3-88396-099-3.

- Jean Firges: Marcel Proust. Die verlorene Zeit. Die wiedergefundene Zeit. Sonnenberg, Annweiler 2009, ISBN 978-3-933264-57-2.

- Lorenza Foschini: Prousts Mantel – Die Geschichte einer Leidenschaft. Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag, München 2011, ISBN 978-3-312-00482-9.

- Léon Guichard: Introduction à la lecture de Proust. Nizet, Paris 1956.

- Ursula Hennigfeld, Fernand Hörner, Ursula Link-Heer (Hrsg.): Literarische Gendertheorie. Eros und Gesellschaft bei Proust und Colette. Transcript, Bielefeld 2006, ISBN 978-3-89942-557-4.

- Ursula Hennigfeld, Matei Chihaia (Hrsg.): Marcel Proust - Gattungsgrenzen und Epochenschwelle. Fink, Paderborn 2014, ISBN 978-3-7705-5750-9.

- Hans Robert Jauß: Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts „A la recherche du temps perdu“. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1966, ISBN 3-518-28187-9.

- Luzius Keller: Proust lesen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-518-38339-6.

- Olof Lagercrantz: Marcel Proust oder Vom Glück des Lesens. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-518-22249-X.

- Stephan Leopold: Zusammenbruch und Erinnerung. Prousts Recherche, Brill l Fink, Paderborn 2022, ISBN 978-3-8467-6700-9.

- Nathalie Mälzer: Proust oder ähnlich. ProustÜbersetzen in Deutschland. Arsenal, Berlin 1996, ISBN 3-921810-22-1.

- Claude Mauriac: Proust. Rowohlt, Hamburg 1958, ISBN 3-499-50015-9.

- Ralf Nestmeyer: Französische Dichter und ihre Häuser. Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-458-34793-3.

- George D. Painter: Marcel Proust – A Biography; London 1959 (Chatto&Windus). Übersetzung ins Deutsche von Christian Enzensberger: Marcel Proust. Eine Biographie. 2 Bände [1959, 1965]. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1962, 1968.

- Georges Poulet: Marcel Proust. Zeit und Raum. Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt am Main 1966.

- Horst Dieter Rauh: Nächtliche Muse. Über die Träume bei Proust. Matthes & Seitz, Berlin 2010, ISBN 978-3-88221-695-0.

- Jean-François Revel: Sur Proust. Remarques sur A la Recherche du Temps Perdu. Denoel, Paris 1970.

- Jürgen Ritte, Reiner Speck: Cher ami…Votre Marcel Proust. Marcel Proust im Spiegel seiner Korrespondenz. Snoeck Verlagsgesellschaft, Köln 2009, ISBN 978-3-940953-04-9.

- Jochen Schmidt: Schmidt liest Proust. Voland & Quist, Dresden 2008, ISBN 978-3-938424-31-5.

- Gregor Schuhen: Erotische Maskeraden. Sexualität und Geschlecht bei Marcel Proust. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-8253-5318-6.

- Roger Shattuck: Marcel Proust. DTV, 1975, ISBN 3-423-01095-9.

- Fabian Stech: Prousts Ästhetik und ihr Verhältnis zur Fotografie. In: EIKON. Nr. 33, Herbst 2000, S. 45–50.

- Jean-Yves Tadié: Marcel Proust. Biographies Gallimard, Paris 1996, ISBN 2-07-073240-1. Übersetzung ins Deutsche von Max Looser: Marcel Proust. Biographie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-518-41952-6.[57]

- Rainer Warning: Proust-Studien. Fink, München 2000, ISBN 3-7705-3491-3.

- Winfried Wehle: In der Arche Noah der Kunst – Prousts Roman als Recherche. In: Reiner Speck, R. Moritz, M. Magner (Hrsg.): Proustiana. Band XXIII. Insel Verlag, Frankfurt am Main/Leipzig 2005, ISBN 3-458-17257-2, S. 9–43. (PDF)

- Winfried Wehle: Renaissance und con-naissance. Über Prousts schöpferische Unterwerfung der Tradition. In: Patricia Oster, Karlheinz Stierle (Hrsg.): Marcel Proust – Die Legende der Zeiten im Kunstwerk der Erinnerung. (= 13. Publikation der Marcel Proust Gesellschaft). Insel Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-458-17307-6. (PDF)

- Winfried Wehle: Literatur als Bewegungsraum: Prousts kinästhetischer Ausgang aus der Krise des modernen Subjekts. In: Matei Chihaia, Katharina Münchberg (Hrsg.): Marcel Proust: Bewegendes und Bewegtes. Fink, Paderborn 2013, S. 37–59. (PDF)

- Michael Maar: Proust Pharao. Berenberg Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-937834-34-4.

Siehe auch:

- Proustiana. Mitteilungen der Marcel Proust Gesellschaft. Insel Verlag. Überblick

- William Howard Adams: Proust Figuren und ihre Vorbilder. Mit Fotos von Paul Nadar. Aus dem Amerikanischen von Christoph Groffy. Insel Taschenbuch, Frankfurt am Main und Leipzig 2000, ISBN 978-3-458-34340-0.

- Bernd-Jürgen Fischer (Hrsg.): Auf der Suche nach Marcel Proust. Ein Album in Bildern und Texten. Reclam, Ditzingen 2020, ISBN 978-3-15-011309-7.

Remove ads

Ausstellungen

- 1999/2000: Marcel Proust, l'écriture et les arts. Bibliothèque nationale de France in Zusammenarbeit mit dem Musée d'Orsay, Site François-Mitterrand, Paris.[58]

- 2012/2013: Le Grand Monde de Marcel Proust, Musée Art Nouveau Maxim's, Paris[59]

- 2022: Marcel Proust, un roman Parisien. Musée Carnavalet, Paris. Katalog hrsg. von Claude Pommereau.

- 2022: Marcel Proust. Du côté de la mère. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris.

- 2022/2023: Marcel Proust. La fabrique de l’œuvre. Bibliothèque nationale de France, Paris.[60]

Remove ads

Filme

- Céleste. Fernseh-Spielfilm, BR Deutschland, 1981, 107 Min., Regie: Percy Adlon, Produktion: pelemele Film, BR, Erstsendung: 23. April 1982, u. a. mit Eva Mattes als Céleste Albaret und Jürgen Arndt als Marcel Proust, Inhaltsangabe von Percy Adlon.

- Eine Liebe von Swann (Un amour de Swann). Spielfilm, Frankreich, BRD, 1984, 110 Min., Regie: Volker Schlöndorff, Produktion: Eberhard Junkersdorf, Margaret Ménégoz, Martin Wiebel.

- Marcel Proust: Ein Schriftstellerleben. Dokumentation und Doku-Drama, 1992, 59 Min., Regie: Sarah Mondale, Produktion: Arte France. (Inhaltsangabe ( vom 18. April 2013 im Webarchiv archive.today) von arte)

- Die wiedergefundene Zeit. (OT: Le temps retrouvé.) Spielfilm, Frankreich, 1999, 162 Min., Drehbuch: Raúl Ruiz, Gilles Taurand, Regie: Raúl Ruiz, u. a. mit Catherine Deneuve als Odette de Crécy, Emmanuelle Béart als Gilberte, John Malkovich als Baron de Charlus.

- Die Gefangene. (OT: La captive.) Spielfilm nach Motiven von Marcel Proust, Frankreich, 2000, BRD, 2002, 118 Min., Regie: Chantal Akerman, Produktion: Paulo Branco.

- How Proust Can Change Your Life, TV-Miniserie, United Kingdom, 2000. Regie Peter Bevan, mit Ralph Fiennes als Marcel Proust.

Remove ads

Theater

- 2005: Du côté de chez Proust. Monodrama von und mit Jacques Sereys, Regie Jean-Luc Tardieu, Théâtre Montparnasse in Paris.[61] Jacques Sereys wurde 2006 mit einem Molière als bester Schauspieler ausgezeichnet.

- 2023 inszenierte Jérémie Lippmann das Stück Marcel, d’après la recherche du temps perdu in Kooperation mit Oxmo Puccino am Théâtre du 13e Art in Paris mit Puccino in der Titelrolle.[62]

Radiosendungen

- Die Welt des Marcel Proust. Einblicke in ein Pandämonium. Von Ingeborg Bachmann. Abrufbar als SWR2 Radioessay 2018.

- Sodom und Gomorrha, Hörspielproduktion des SWR2 auf der Grundlage der Übersetzung von Bernd-Jürgen Fischer, 2018; auf 5 CDs, Dhv Der Hörverlag 2018.

- Die Gefangene, Hörspielproduktion des SWR2 auf der Grundlage der Übersetzung von Bernd-Jürgen Fischer; 2020.

Weblinks

Commons: Marcel Proust – Album mit Bildern

Wikiquote: Marcel Proust – Zitate

- Literatur von und über Marcel Proust im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Marcel Proust in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Werke von Marcel Proust im Projekt Gutenberg-DE

- Marcel Proust bei IMDb

- Online-Konkordanz zu „A la recherche du temps perdu“: www-ct.informatik.uni-tuebingen.de CoMOn (Corpus Matching online)

- Université McGill: Le roman selon Marcel Proust (in Französisch); Bestandsaufnahme und Analyse der nichtfiktionalen Schriften von Marcel Proust, insbes. zur Romantheorie

- Zusammenfassung sowie Link zum Volltext als PDF. Katerine Gosselin: "Claude Simon et Marcel Proust: Lecture d’une «recherche du temps perdu» simonienne." Diss. phil. McGill University, Montreal 2011. In frz. Sprache; Abstract in Engl. (Im ganzen verfügt dieses System 2011/12 über 500 Online-Dokumente mit Bezug auf Proust, darunter auch deutschsprachige)

Proust-Gesellschaften

- Deutschland: Marcel Proust Gesellschaft

- Frankreich: Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray

- Niederlande: Marcel Proust Vereniging Nederland

Remove ads

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads