Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

RTL (Frankreich)

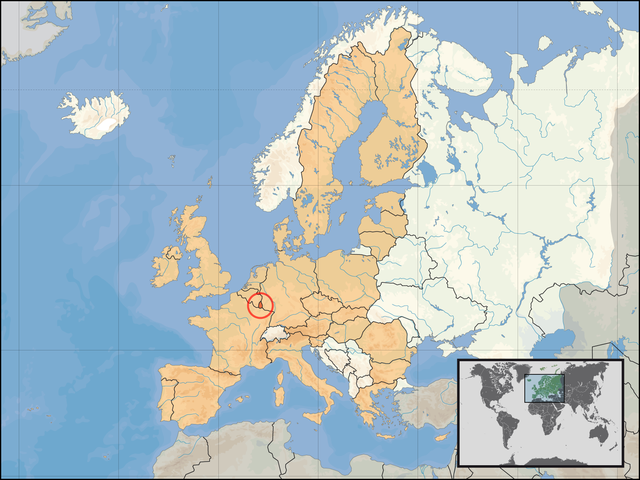

französischer Hörfunksender auf dem Boden Luxemburgs Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

RTL ist ein französischer privater Hörfunksender, der zu 100 Prozent zur RTL Group, ursprünglich CLR (Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion), später CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion), gehört. RTL, zunächst unter dem Namen Radio Luxembourg, ist der älteste bis in die Gegenwart tätige Privatsender Europas, dessen Zweck es war, durch die Ausstrahlung von kommerzieller Reklame Gewinne zu erzielen. Der Sender war die erste rein internationale Hörfunkanstalt, deren Geschäftsmodell auf dieser Basis beruhte. Da der größte Teil des Gesellschaftskapitals französischen Anteilseignern gehörte, argwöhnten deutsche Stellen bereits 1932, dass das eigentliche Ziel von Radio Luxemburg die Manifestierung staatlicher Machtansprüche Frankreichs im eigentlich neutralen Großherzogtum Luxemburg sei. In Großbritannien führte das multi-linguale Konzept des in großen Teilen Westeuropas zu empfangenden Senders zu Konsequenzen: Britischen Künstlern, die über Radio Luxemburg zu hören waren, wurden zeitweise Auftrittsmöglichkeiten im Programm der BBC verwehrt.[1]

RTL wurde 1933 als Radio Luxembourg gegründet und 1966 in RTL umbenannt; neben dem französischsprachigen Programm existierten Programme in mehreren weiteren westeuropäischen Sprachen. Das französische Programm wurde bis 1981 teils in Paris, teils in Luxemburg produziert. Der Standort Luxemburg war für die Position von Radio Luxembourg/RTL in Frankreich aus rechtlichen Gründen notwendig, da dort bis zur Einführung des privaten Hörfunks im Prinzip nur öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten senden durften. Mit der Abschaffung des staatlichen Fernmeldemonopols im Jahr 1981 änderte sich die Lage, und alle Sendungen des französischen RTL-Programms kamen seither aus den Studios in der Rue Bayard in Paris; inzwischen betreibt RTL ein neues Funkhaus am Pariser Stadtrand. Das Programm ist ein Vollprogramm mit einem hohen Wortanteil und daher nicht mit dem musikorientierten redaktionsarmen Programm von RTL Radio, dem Nachfolger des deutschsprachigen Radio Luxemburg, oder dem früheren englischsprachigen Mittelwellenprogramm aus Luxemburg vergleichbar.

Die Verbreitung des französischen Programms erfolgte in Frankreich und Luxemburg bis 2022 analog terrestrisch (Langwelle und UKW), seidem nur noch auf UKW sowie seit einigen Jahren im Online-Streaming. RTL ist seit den 1970er Jahren mit Schwankungen der meistgehörte oder zweitmeistgehörte Hörfunksender in Frankreich; 2019 lag der öffentlich-rechtliche Sender France Inter zum ersten Mal seit dreißig Jahren in der Hörergunst knapp vor RTL.[2]

1991 wurde ein französischsprachiges belgisches Programm, Bel RTL, gegründet, das dort über UKW empfangen werden kann und inhaltlich einen ähnlichen Ansatz wie RTL Frankreich (radio généraliste) verfolgt, aber auf eine belgische Hörerschaft zugeschnitten ist und mit einheimischen Journalisten und Moderatoren arbeitet.

In Frankreich gibt es seit 1989 ein zweites französischsprachiges RTL-Programm, das über UKW-Sender verbreitet wird. Es nahm am 23. Oktober 1989 unter dem Namen Maxximum den Betrieb auf. 1992 wurde es in M40 umbenannt, 1995 in RTL 1 und im März 1995 in RTL 2. Damit trat die Rundfunkanstalt neben ihrem Hauptprogramm, mit dem sie vor allem mit den anderen populären Langwellen-Sendern, den radios généralistes France Inter, Europe 1 und Radio Monte Carlo, konkurrierte, in den Wettbewerb mit den in den 1980er Jahren neu entstandenen Musiksendern ein, die auf UKW senden.

Das heutige Unternehmen, zu dem RTL gehört, RTL Group, wurde im Jahr 2000 von Bertelsmann, der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) und Pearson ins Leben gerufen.[3] 2001, durch einen Aktientausch mit GBL, erhielt Bertelsmann die Mehrheit an der RTL Group,[4][5] und es besitzt heute etwa 75 % der Anteile an der RTL Group.[6][7] Die RTL Group bildet einen von acht Geschäftsbereichen des Bertelsmann-Konzerns und ist für über ein Drittel des Konzernumsatzes und einen Großteil seiner Gewinne verantwortlich.[8] Der Hauptsitz der RTL Group ist weiterhin Luxemburg. Zu ihr gehören neben Hörfunk- auch mehrere Fernsehsender in verschiedenen Ländern, die deren Programme überwiegend in diesen selbst produziert werden. In Luxemburg veranstaltet RTL insbesondere noch luxemburgischsprachige Hörfunk- und Fernsehprogramme.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Die Anfänge vor dem Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte des Rundfunks im Großherzogtum Luxemburg begann im Jahr 1924, als die Brüder François und Marcel Anen einen Sender auf dem Dachboden ihres Hauses in der Rue Beaumont in der Hauptstadt Luxemburg errichteten. Ab April 1924 sendeten sie ein Musikprogramm, das mit Schallplatten bestritten wurde und in dem sie für ihr Fotogeschäft warben. 1925 gründeten sie die Association Radio Luxembourg. Die Wortbeiträge im Luxemburger Hörfunkprogramm waren überwiegend auf Luxemburgisch, aber auch auf Deutsch, Französisch und Englisch.[9]

Ende der 1920er Jahre, in denen der Aufbau des Rundfunkwesens zahlreicher Länder durch die Einschaltung privatrechtlicher (kommerzieller) Unternehmen geleistet wurde, waren Investorengruppen aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland daran interessiert, Senderechte in Luxemburg zu erwerben. Ihr Ziel war es, die Werbemärkte der angrenzenden Länder gewinnbringend zu erschließen. So begann im Jahr 1929 die von Jacques Trémoulet, dem Besitzer von Radio Toulouse, geführte Compagnie Nationale de Radiodiffusion Luxembourgeoise (CNRL) mit dem Bau eines Senders in Cessange (Kohlenberg), um den Sender der Gebrüder Anen fortzuführen. Jedoch schuf die luxemburgische Regierung per Gesetz[10] eine staatliche Genehmigungserfordernis und untersagte im Januar 1930 den weiteren Betrieb des Senders Cessange durch die CNRL. Stattdessen erteilte sie im September 1930 der von der französischen Compagnie des Compteurs geführten Société Luxembourgeoise d’Études Radiophoniques (SLER) eine Sendelizenz für die Dauer von 25 Jahren unter der Bedingung, dass 30 Prozent der von der SLER erwirtschafteten Gewinne an den luxemburgischen Staat abgeführt würden. Die Anteilseigner der SLER gründeten daraufhin am 30. Mai 1931 die Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion (CLR), die von François Anen, dem französischen Verleger Henry Étienne und dem französischen Ingenieur Jean le Duc geführt wurde und zu deren Anteilseignern neben der Compagnie des Compteurs auch CSF (Compagnie générale de la télégraphie sans fil), die Nachrichtenagentur Agence Havas, I&P, die Banque de Paris et des Pays-Bas, die Compagnie des Compteurs und die Banque Industrielle Belge gehörten. Es bestand eine geheime Vereinbarung mit der CSF-Gruppe, dem damaligen Mehrheitseigner von Radio-Paris. CSF und Radiophonie du Midi, zu der wiederum Radio Toulouse gehörte, beherrschten den französischen Radiomarkt und agierten in Konkurrenz zueinander.[11] Die CSF war – ebenso wie schon zuvor Jacques Trémoulet und seine CNLR – am Aufbau einer leistungsfähigen Sendeanlage in Luxemburg interessiert, um ihren Aktionsradius auf dem französischen Markt auszubauen und der eventuellen Verstaatlichung oder anderweitigen Neuregelung des Rundfunkbetriebs in Frankreich ganz oder teilweise zu entgehen.[12] Der Eigentümer von Radio Toulouse, Trémoulet, erwarb später über einen einheimischen Strohmann eine Sendelizenz in Andorra und hielt weitere Lizenzen in Nordafrika. Anen wurde bei der CLR technischer Leiter. Im selben Jahr wurde ein für damalige Zeiten starker Langwellensender in Junglinster errichtet, der aus zwei 40 Meter hohen Masten bestand, die 90 Meter auseinander standen.[12][13]

Der Sender sollte im Sommer 1932 seinen Betrieb aufnehmen; tatsächlich begannen jedoch erst Ende 1932 Versuchssendungen. Mit Unterstützung der luxemburgischen Behörden bemühte sich die CLR beim Weltrundfunkverein (UIR) um die offizielle Zuteilung einer störungsfreien Sendefrequenz. Dabei wurde eine Wellenlänge gewählt, die in Kombination mit der Sendeleistung eine möglichst hohe Reichweite erzielen sollte. Da sich einige Mitgliedsländer der Frequenzvergabe an Luxemburg widersetzten, beschied die UIR, dass die geringe Größe des Großherzogtums den Einsatz der gewählten Wellenlänge nicht rechtfertige; der Empfang der Sendungen anderer Staaten, denen benachbarte Frequenzen zugewiesen waren, würde gestört. Insbesondere britische Behörden fürchteten, die CLR könnte das in Großbritannien geltende staatliche Rundfunkmonopol unterlaufen.[14][15]

Obwohl Luxemburg diese Frequenz nicht zugewiesen war, nahm die CLR am 14. Januar 1933 Versuchssendungen auf 252 kHz (später 232 kHz) mit einer Sendeleistung von 200 kW über einen Langwellensender in Junglinster auf. Am 15. März 1933 um 19 Uhr begann der reguläre Sendebetrieb mit vorab aufgenommener leichter Musik. Moderiert wurde das Programm in Französisch mit kurzen Beiträgen auf Deutsch und Luxemburgisch. Die Sendezeit war in den Jahren 1932/33 täglich von 19 bis 23 Uhr; bis 1938/39 verlängerte sie sich zu einem Ganztagsprogramm von 6.30 bis 24 Uhr. Anfangs nannte sich der Sender „Radio Luxembourg Expérimental“, später Radio Luxembourg.[16] Man hoffte weiterhin auf eine offizielle Sendefrequenz, bekam sie jedoch erst im Kopenhagener Wellenplan von 1948 auf der Mittelwelle. Nach Inbetriebnahme des luxemburgischen Langwellensenders im Jahr 1932 auf der selbstgewählten Frequenz 252 kHz wurde erstmals der sogenannte Luxemburgeffekt beschrieben.

Unter deutscher Besatzung und Kriegsende

Im September 1939 wurde wegen Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs auf Beschluss der um Neutralität bemühten Luxemburger Regierung der Sendebetrieb eingestellt und erst im November 1945 wiederaufgenommen. Nach der Besetzung Luxemburgs durch deutsche Truppen nutzte der Großdeutsche Rundfunk den Luxemburger Langwellensender als „Sendestelle Luxemburg“.[17]

Vor dem 10. September 1944 zerstörten die abziehenden deutschen Besatzer die Sendestudios in der Villa Louvigny und demontierten die Sendeanlagen in Junglinster. Nach einer Vereinbarung zwischen der luxemburgischen Exilregierung und den USA sollte der Sender zunächst der Psychological Warfare Division (PWD) des Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force zur Verfügung gestellt werden. Die PWD war eine anglo-amerikanische Organisation, die „graue Propaganda“ betrieb, die die Moral der rückflutenden Wehrmacht im absehbar zu Ende gehenden Krieg untergraben sollte.[18] Radio Luxemburg sendete auf der Langwelle mit einer Leistung von 120 kW und konnte damit in Teilen des Reichsgebiets empfangen werden. Den alliierten Truppen war es gelungen, in kurzer Zeit Studio und Sender wieder in Betriebsbereitschaft zu versetzen und für die amerikanischen Militärbehörden nutzbar zu machen. Für den Medienhistoriker Conrad Pütter, Autor des Handbuches Rundfunk gegen das „Dritte Reich“ (1986), zählte Radio Luxemburg zu denjenigen Sendern mit Zielgebiet Deutschland, „von denen mit einiger Berechtigung angenommen werden [kann], daß sie - und dies auch nur in den letzten beiden Kriegsjahren - eine nennenswerte Hörerschaft gefunden haben.“[19]

Bereits am 20. September 1944 konnte der Sender wieder in Funktion gehen; es wurden zunächst Programme der BBC sowie Nachrichten des Office of War Information ausgestrahlt.[20] Von März bis November 1945 nutzte die Voice of America (Stimme Amerikas) den Sender[21] und gab ihn erst am 11. November 1945 an die CLR zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg: das Goldene Zeitalter

Am 12. November 1945 meldete sich der Sender mit den Worten: „Bonjour le monde, ici Radio Luxembourg.“ („Einen guten Tag an die Welt, hier ist Radio Luxemburg.“) Ohne Archiv und mit anfänglich rudimentärer Ausstattung bestritt die Station zunächst 40 und vom Frühjahr 1946 an bereits 80 Sendestunden wöchentlich, die hauptsächlich aus Nachrichten und Musik bestanden. Ansagen erfolgten offenbar auf Französisch, Deutsch und Englisch; ab 1950 ist auf der Langwellenfrequenz von Radio Luxemburg ein rein französisches Programm belegt.

Schnell fand Radio Luxemburg mit seinem Unterhaltungsprogramm ein großes Publikum in Frankreich und Belgien, in denen das staatliche Fernmeldemonopol durchgesetzt wurde und lediglich eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt sendete, meist einem selbstdefinierten Bildungsauftrag folgend, der wenig Wert auf Unterhaltung legte. Die 1950er Jahre wurden daher später oft als das Goldene Zeitalter von Radio Luxemburg bezeichnet. Emblematisch wurden populäre Sendungen wie die Spielshow Quitte ou double, Reine d'un jour (Königin für einen Tag), die Familiensoap La famille Duraton und Radio Circus, die viele Jahre täglich liefen. Alle nicht französischsprachigen Programmteile, die im Hinblick auf das Zielpublikum in Frankreich den Sendeablauf störten, wurden auf die neue, jedoch schlechtere Mittelwellenfrequenz verlegt, die dem Großherzogtum 1948 im Kopenhagener Wellenplan zugeteilt wurde. (Die Ratifizierung des Wellenplans wurde wegen der vielfach als ungerecht betrachteten Zuteilung von Luxemburg nicht vollzogen.)

Im Jahr 1955 startete – mit Zielpublikum in Frankreich – der private Hörfunksender Radio Europe N° 1, der ebenfalls aus dem Ausland auf Französisch sendete (nämlich über einen leistungsstarken Langwellensender in Überherrn im Landkreis Saarlouis), sich vorwiegend an ein junges Publikum richtete und damit binnen weniger Jahre Radio Luxemburg in der Hörergunst überflügelte.[22]

Die großen Reformen: RTL wird erneut zum meistgehörten Sender

Radio Luxembourg änderte seinen Namen am 11. Oktober 1966 im Zuge einer großen Programmreform, bei der eine neue Moderatoren-Equipe präsentiert wurde, in RTL. Die Abkürzung sollte prägnanter und moderner klingen und den Zusammenhang mit dem alten etwas aus der Zeit gefallenen Programm, Radio Luxembourg, vergessen lassen. (Das deutsche, niederländische, englische und luxemburgische Programm behielten den ursprünglichen Namen unterdessen bei.)

Im Pariser Mai 1968 streikte der staatliche französische Rundfunk, und sein Sendebetrieb wurde teilweise unterbrochen. Die Berichterstattung über die Protestbewegung, die insbesondere die Straßen der Hauptstadt erfasste, wurde als defizitär und einseitig empfunden. Allein die Hörfunksender RTL und Europe 1 berichteten live und politisch unabhängig über die Vorgänge, die den französischen Staat an den Rand einer Existenzkrise führten. Sie wurden deshalb bald „radio barricades“ genannt, Barrikadenradio, nach den Barrikaden, die Streikende auf den Pariser Straße errichtet hatten.[23]

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1980er Jahre bestand in Frankreich ein staatliches Fernmeldemonopol. Nur der vom Staat organisierte Rundfunk durfte auf französischem Territorium Sendeanlagen betreiben. Weitere französischsprachige Programme kamen aus den angrenzenden Kleinstaaten Luxemburg, Monaco und Andorra sowie dem Saargebiet, deren Administrationen Sendelizenzen an private Rundfunkanbieter vergaben sowie diesen die ihnen selbst vom Kopenhagener Wellenplan (1948) zugedachten Frequenzen zur Ausstrahlung überließen. Diese durchweg kommerziellen „postes périphériques“ („Randsender“) verfolgten das Ziel, den französischen Werbemarkt gewinnbringend zu erschließen; zugleich versuchte der französische Staat durch Anteilskauf, Einfluss auf die Führungsgremien der Sender zu erlangen und deren Redaktionen zur politischen Neutralität zu verpflichten. Es galt durchaus als im staatlichen Interesse liegend, die Sender als scheinbar unabhängige Stimmen auf dem Rundfunkmarkt Frankreichs zu dulden; so wurde es ihnen auch gestattet, Studios bzw. Funkhäuser in Frankreich zu errichten und ihre Sendungen von dort per Übertragungskabel der französischen Post an die Sendestellen im Ausland zu übermitteln. (Vgl. Radio Andorra, Sud Radio, Radio Monte-Carlo, Europe 1. Im Falle Radio Monte-Carlos lag die Sendestelle sogar auf französischem Territorium in unmittelbarer Nähe Monacos.)[24]

Im Jahr 1981 beschloss die französische Regierung unter Präsident François Mitterrand, das Sendemonopol aufzuheben. Fortan wurde es außer dem staatlichen Hörfunk weiteren Sendern erlaubt, Sendeanlagen auf französischem Territorium zu errichten. Maßgeblich beflügelte dies die Entwicklung des UKW-Sendenetzes in Frankreich; die neuen ebenso wie die alten Sender erwarben bis dahin zahlreiche unbesetzte UKW-Frequenzen, die es z. B. RTL ermöglichten, auch in südlichen und westlichen Landesteilen empfangbar zu sein, die vom Luxemburger Langwellensender nicht erreicht wurden. RTL sendete nun für Frankreich neben der Langwellenfrequenz vor allem auf UKW 104,3 MHz und war von 1981 bis 2002 durchweg der meistgehörte Radiosender in Frankreich.

Im Jahr 2000 löste eine Programmreform, die verhindern sollte, dass das Durchschnittsalter der RTL-Hörer weiter stieg, eine Krise aus. Bis 2002 verlor RTL Frankreich ein Drittel seiner Hörerschaft und fiel im Ranking der meistgehörten Sender auf den zweiten Platz hinter NRJ, nachdem einige altgediente Moderatoren, die seit den 1970er Jahren zu Aushängeschildern von RTL geworden waren, entlassen wurden. Die Reform wurde rückgangig gemacht, und die Hörerzahl stieg wieder. Von November 2006 bis Juli 2012 war RTL wieder führend, wurde jedoch nochmals von NRJ verdrängt. Im November 2012 kehrte RTL erneut auf den ersten Platz zurück: Täglich schalteten etwa 12,3 % der gesamten Radiohörerschaft Frankreichs über 13 Jahre RTL ein. Zum Vergleich: NRJ 11,6 %, France Inter 10,6 %, Europe 1 8,9 %, France Info 8,8 %, RMC (Radio Monte-Carlo) 7,5 %, France Bleu 7,3 %.[25] In den 2010er Jahren gelang es schließlich France Inter, dem Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Radio France, mit RTL gleichzuziehen, während NRJ Anteile verlor. So wiesen Erhebungen im November/Dezember 2021 France Inter und RTL die beiden Spitzenplätze zu: mit einem Marktanteil von 13,6 % bzw. 13,3 %.[26] Im Juli 2025 gab das halboffizielle Messinstitut Médiamétrie den Marktanteil von France Inter mit 12,4 % (Platz eins) und den von RTL mit nur noch 9 % (Platz zwei) an, gefolgt von France Info (8,4 %) und den Musiksendern NRJ (7,3 %), Nostalgie (6 %) und Skyrock (5,5 %), während die anderen oben genannten Programme deutlich zurückgefallen waren (RMC 4,9 %, Europe 1 4,5 % und ICI, ehemals France Bleu, 3,8 %).[27]

Remove ads

Empfang

RTL Frankreich sendet sein Programm über UKW-Sender in Frankreich, über Kabel, Satellit und Internet. Die Langwellenfrequenz 234 kHz mit dem Sender Beidweiler wurde wegen des hohen Energiebedarfs am 31. Dezember 2022 eingestellt.[28][29]

Programm

Zusammenfassung

Kontext

Das französischsprachige Programm von RTL ist ein Mischprogramm und wird in Frankreich zu den radios généralistes gezählt, die ein breites Programmangebot vorhalten, um ein großes Publikum zu erreichen. Der Wortanteil mit einem Fokus auf Nachrichten und aktuellem Zeitgeschehen beträgt 50 %. Die Hauptkonkurrenten von RTL waren seit den 1950er Jahren Europe 1 und der staatliche Radiosender France Inter. Diese Stationen betrieben wie RTL starke Langwellensender, die einen großen Teil des Landes abdeckten (insbesondere nördlich des Zentralmassivs, das topographisch und sendetechnisch den Mittelmeerraum von den nördlichen Landesteilen abschottet). Seit der Liberalisierung des Rundfunkmarktes in den 1980er Jahren betreibt RTL in ganz Frankreich zudem UKW-Sender.

Schon seit Ende der 1960er Jahre ist das Programm von RTL stark auf seine Moderatoren (animateurs) ausgerichtet, von denen einige auch aus dem französischen Fernsehen bekannt sind.

Langjährige RTL-Moderatoren und ihre Sendungen:

- Maurice Favières (musikalische Früh- und Vormittagssendungen)

- Anne-Marie Peysson (1967–1990, insbesondere 1970–1976 am Wochenende vormittags in der in Minikonzerte geteilten Wunschsendung Stop ou encore, die bis heute mit wechselnden Moderatoren im Programm ist; Servicesendungen im Dienste der Hausfrau oder des Verbrauchers 1972–1981 vormittags, ab 1981 nachmittags; 1981–1990 Co-Moderation von Les auditeurs ont la parole mit Hörerfragen zum politischen Tagesgeschehen im Anschluss an die Mittagsnachrichten, eine Sendung, die noch heute gesendet wird)

- Patrick Sabatier (1977–1993, übernahm im Vormittagsprogramm die Programmplätze von A.-M. Peysson)

- Fabrice (Rätselshows zur Mittagszeit)

- Michel Drucker (1970er Jahre, La grande parade u. a.)

- Menie Grégoire (1967–1981: für den französischen Hörfunk wegweisende psychologisch ausgerichtete Sendung unter dem Titel Allô Menie, La responsabilité sexuelle, Aux frontières de la nuit, die anhand von Anrufen und Briefen aus der Hörerschaft sexualtherapeutische sowie familien- und gesellschaftspolitische Fragestellungen umriss und zahlreiche Tabuthemen wie das weibliche und männliche Rollenverständnis in der Partnerschaft, den weiblichen Orgasmus, Gewalt in der Ehe, Homosexualität, Frigidität u. ä. ansprach, jedoch keine individuelle Ratgeberfunktion übernahm)

- Philippe Bouvard (ca. 1967–2020, insbesondere 1977–2014 in Les grosses têtes, nachmittägliche Unterhaltungssendung mit einem wechselnd besetzten Rateteam aus bekannten Autoren, Kabarettisten, Schauspielern etc.)

- Laurent Ruquier (seit 2014, Les grosses têtes)

- Marc-Olivier Fogiel (Hauptnachrichtensendung am Abend)

- Stéphane Bern

- Georges Lang (seit 1971 in Nachtsendungen mit überwiegend angelsächsischer Musik)

- André Torrent (1967–2015, Hitparade, zahlreiche Morgensendungen)

- Max Meynier (1969–1994, Les routiers sont sympas)

- Jean-Bernard Hébey (1960er Jahre, Popprogramme für junge Leute)

- le Président Rosko (1960er Jahre, Popprogramme für junge Leute)

- Bernard Schu (1970er Jahre, Popprogramme für junge Leute)

- Sam Bernett (1970er Jahre, Popprogramme für junge Leute)

- Jean-Pierre Imbach (musikalische Frühsendungen)

- Lionel Richebourg (1970er–1990er Jahre, musikalisches Nachtprogramm)

- Jean-François Johann (1970er–1990er Jahre, musikalisches Nachtprogramm)

- René Guitton (1960er Jahre, musikalisches Nachtprogramm)

- Chris Baldo (1960er Jahre, musikalisches Nachtprogramm)

- Sophie Garel (1960er–1980er Jahre, Co-Moderation)

- Évelyne Pagès (1965–1997, Co-Moderatioen sowie Disques d'or, Grand format u. a.)

- Virginie (Solenn) (Co-Moderation)

- Chantal (Huet) (Co-Moderation)

- Nicole (Tillet) (Co-Moderation)

Das Programm von RTL besteht oder bestand unter anderem aus den folgenden Sendungen:

- RTL Matin, Morgennachrichten

- Ça peut vous arriver

- La tête dans les étoiles, Spiel mit einem Prominenten

- RTL soir, Abendnachrichten

- Les nocturnes, Nachtprogramm

- Stop ou encore, Musiksendung

- Le journal inattendu, Nachrichtensendung

- Le grand jury, Politiksendung

- Les grosses têtes, Unterhaltungsshow

- Malice, kulturelles Spiel

- Hit parade, Musiksendung

- La valise RTL, Spiel

RTL-Werbe-Slogans

- 1977–1990: « RTL, c’est vous »

- 1990–1991: « Les infos, c’est comme le café, c’est bon quand c’est chaud et quand c’est fort »

- 1991–1996: « RTL, L’information en capitales »

- 1996–2001: « RTL, Essentiel »

- 2001–2006: « RTL, Vivre ensemble »; « RTL, Vivrensemble »

- 2006–2007: « RTL, c’est vous »

- 2007–2008: « Le plus RTL »

- 2008–2009: « 100 % RTL »; « RTL, c’est vous »

- 2009–2011: « RTL, première radio de France »

- 2011–2012 : « Qui vous connait mieux que RTL? »

- seit 2012: « RTL, toujours avec vous »

Geschäftsführer und Programmdirektoren

Liste der Geschäftsführer:

- 1933–1953: Jacques Lacour-Gayet

- 1953–1975: Jean Prouvost

- 1975–1979: Christian Chavanon

- 1979–2000: Jacques Rigaud

- 2000–2005: Rémy Sautter

- 2005–2009: Axel Duroux

- seit 2009: Christopher Baldelli

Liste der Programmdirektoren:

- 1933–1934: Jehan Martin

- 1934–1966: René-Louis Peulvey

- 1966–1978: Jean Farran

- 1978–1985: Raymond Castans

- 1985–2000: Philippe Labro

- 2000–2001: Stéphane Duhamel

- 2001–2005: Robin Leproux

- 2005–2006: Axel Duroux

- 2006–2010: Frédéric Jouve

- 2007–2008: Stellvertretender Geschäftsführer: Jean-Marc Dorangeon

- 2010–2012: Yves Bigot

- seit 2013: Jacques Expert

Liste der directeurs de l’antenne:

- 2005–2006: Jean-François Latour

- seit 2006: Jean-Yves Hautemulle

Remove ads

Programme in weiteren Sprachen

Zusammenfassung

Kontext

Radio Luxemburg war von Anfang ein kommerzielles Unternehmen, das auf Werbeeinnahmen angewiesen war. Da der kleine Werbemarkt Luxemburgs mit damals kaum einer Viertelmillion Einwohner Finanzierung und Aufbau eines Hörfunksenders behinderte, war Radio Luxemburg daran interessiert, attraktive Frenquenzen zu besetzen und Programme auszustrahlen, die z. B. auch den größeren französischsprachigen Markt erreichten. Die Finanzierung der Hörfunkanstalt erfolgte von Anfang an ganz überwiegend aus dem Ausland (Frankreich und Belgien); Hauptanteilseigner waren französische Unternehmen, die in den Sender investierten und sein Wachstum, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, vorantrieben. Die Verträge mit dem luxemburgischen Staat verlangten von der privaten Rundfunkanstalt, die in Luxemburg das Sendemonopol erhielt, politische Neutralität; an den Gewinnen war das Großherzogtum beteiligt.

So besetzte Luxemburg entgegen dem Luzerner Wellenplan (1933) bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eine günstige Langwellenfrequenz, über die es sein Programm (zunächst auf Französisch, Deutsch und Luxemburgisch) mit einem leistungsstarken Sender über die eigenen Staatsgrenzen hinweg verbreiten konnte. Auch der Kopenhagener Wellenplan von 1948 wurde nicht eingehalten: Zusätzlich zu der darin vorgesehenen Mittelwellenfrequenz betrieb Radio Luxemburg weiterhin seinen Langwellensender und steigerte die Kilowattstärke seiner Sender (auf der Mittelwelle auch über die international vereinbarte Höchstleistung hinaus), um weit in die Nachbarländer hinein zu funken.

Die neue Mittelwellenfrequenz erlaubte der Sendeanstalt nach 1948 eine Diversifizierung der Programme und eine konkretere Ausrichtung auf verschiedensprachige Werbemärkte. Die Langwellenfrequenz diente fortan allein der Verbreitung von Programmen in Französisch; die anderen Programme (in Englisch, Niederländisch, Luxemburgisch und seit 1957 auch in Deutsch) wurden auf der Mittelwelle untergebracht. Die Einführung des UKW-Hörfunks in den 1950er Jahren erlaubte zudem die Etablierung eines umfangreichen luxemburgischen Programms für die Hörerschaft im Großherzogtum.

Das englischsprachige Programm

Programme in englischer Sprache gab es auf Radio Luxemburg ab dem 3. Dezember 1933. Sie wurden von Stephen Williams geleitet und in Studios in der Monterey Avenue in London und in der Villa Louvigny in Luxemburg produziert. Bekannte Moderatoren waren Willams, Léon Moulin, Eva Siewert und Evelyn Wybrands. Finanziert wurden die Sendungen durch Werbung, was anfangs von der britischen Presse kritisiert wurde.[15]

Das englischsprachige Programm von Radio Luxemburg wurde nach Kriegsende am 15. Januar 1951 wieder aufgenommen und von 19 bis 24 Uhr über die Mittelwellenfrequenz 208 m/1439 kHz ausgestrahlt. Es gehörte in Großbritannien zu den beliebtesten Hörfunkangeboten und war dort in den 1950er und 1960er Jahren hauptsächlich für die Verbreitung populärer Unterhaltungmusik zuständig, der die öffentlich-rechtliche BBC in ihren Sendungen wenig Raum bot. Bereits 1948 waren auf Radio Luxemburg die ersten Top-20-Musikcharts gestartet, die zunächst noch nicht auf Schallplattenverkäufen, sondern auf dem Absatz von Notenblättern basierten.[17] Erst mit dem Aufkommen der Seesender genannten Piratensender, die wie Radio Luxemburg Popmusik von Discjockeys spielen ließen, bekam das englischsprachige Programm aus Luxemburg Mitte der 1960er Jahre Konkurrenz. Zu dieser Zeit sendete es bereits bis 3 Uhr morgens.

Da die britische Regierung Radio Luxemburg nicht mehr gestattete, Programme von London aus zu produzieren, veranstaltete der englischsprachige Dienst seine Sendungen jetzt live in den Studios der Villa Louvigny in Luxemburg, in denen auch die deutschen, die luxemburgischen und ein Teil der französischen Sendungen entstanden. Mit dem Ende der Piratensender stieg die Popularität des englischen Programms von Radio Luxemburg in Großbritannien wieder und gewann Kultstatus nicht nur auf den Britischen Inseln, sondern auch in anderen nordeuropäischen Ländern. Die bekanntesten DJs dieser Zeit waren Benny Brown, Bob Stewart, Tommy Vance, Tony Prince, Mike Hollis, Stuart Henry, Olli Henry und Paul Burnett.

Durch die Beteiligung an der irischen Rundfunkanstalt Atlantic 252 verloren die Eigentümer des englischsprachigen Diensts nach und nach das Interesse an Radio Luxemburg, während sich zudem die Hörgewohnheiten in Großbritannien wandelten – Radio Luxemburg war dort nur abends empfangbar und sendete auf der im Vergleich zu den UKW-Sendern der BBC empfangstechnisch minderwertigen Mittelwelle. Auch hatte BBC 1, das Popprogramm der BBC, seine Sendungen in die Abendstunden ausgeweitet und stellte in der Hauptsendezeit Luxemburgs erstmals einen ernstzunehmenden Wettbewerber dar. Insgesamt sank die Hörerschaft aller Hörfunkanstalten durch die Popularisierung des Fernsehens, das die Rolle des abendlichen Begleiters vom Hörfunk übernahm. Fast sechs Jahrzehnte nach seiner Gründung wurde am 30. Dezember 1992 der Betrieb Radio Luxemburgs in englischer Sprache eingestellt. In den folgenden Jahren erlebte auch das deutsche Programm, das tagsüber über die Mittelwellenfrequenz verbreitet wurde, seinen Niedergang; auch mit der Übertragung über UKW-Sender, die nach dem Ende des Rundfunkmonopols bundesweit errichtet werden konnten, konnte es an den Erfolg der 1960er und 1970er Jahre mit ihren schlechteren Empfangsmöglichkeiten nicht mehr anknüpfen. Die Hörgewohnheiten hatten sich in Deutschland wie in Großbritannien gewandelt.

Vom 12. September 2005 an veranstaltete Radio Luxemburg nochmals ein englischsprachiges Programm auf DRM und als Livestream,[30] was eine optimale Empfangsqualität sicherte, doch wurde der Betrieb nach einer kurzen Testphase eingestellt. Eine ähnliche englischsprachige Unterhaltungssendung wurde von 2005 bis 2015 auf dem inländischen luxemburgischsprachigen RTL Radio Lëtzebuerg abends nach dem Ende des luxemburgischen Programms ausgestrahlt; als dieses jedoch bis in die späten Abendstunden ausgedehnt wurde, verschwand der englische Dienst von Radio Luxemburg endgültig.[31]

Niederländisches oder flämisches Programm

Radio Luxemburg veranstaltete nach dem Zweiten Weltkrieg auch Sendungen in niederländischer Sprache, zunächst in der Villa Louvigny in Luxemburg, später in Hörfunkstudios in Hilversum, dem Hauptstandort des Hörfunks in den Niederlanden, und schließlich in Brüssel. (Daher wurden sie zuletzt „flämisches Programm“ genannt.) Die niederländischsprachigen Sendungen liefen bis in die frühen 1960er Jahre von morgens bis um ca. 14 Uhr, vor den deutschsprachigen Sendungen, die 1957 ihren Dienst aufnahmen.[32] Später wurden sie auf fünf, dann drei Stunden reduziert (von 9 bis 12 Uhr vormittags) und Ende der 1960er Jahre auf den frühen Abend verlegt und nochmals gekürzt (18 bis 19.30 Uhr, sonntags nur bis 19 Uhr). Von 1975 an lief das niederländischsprachige Programm noch alltags eine halbe und sonntags eine Stunde auf der Mittelwellenfrequenz 208 m/1439 kHz (später 1440 kHz) zwischen dem deutschen und dem englischen Programm, sonntags mit der Benelux-Hitparade, an den anderen Tagen mit einer internationalen Brieffreundschaftsbörse; beides wurde von Mike Verdrengh moderiert, der auch beim staatlichen belgischen Rundfunk, BRT, tätig war. Niederländischsprachige DJs in den früheren Jahren waren außerdem Peter Koelewijn, Frans van der Drift, Jackie Dewaele (genannt Zaki), Felix Meurders und Peter van Dam, die neben den Sendungen von Radio Luxemburg auch bei der BRT oder dem Radio Hilversum tätig waren. Das so genannte flämische Programm von Radio Luxemburg wurde in Brüssel auf Band vorproduziert und von Luxemburg ausgestrahlt. Am Ende fiel es kommerziellen Erwägungen zum Opfer; die Mittelwelle im Laufe eines Sendetages möglichst lange dem deutschen oder englischen Programm zu überlassen, bedeutete die Erschließung eines größeren Werbemarktes und damit höhere Einnahmen für das Unternehmen. Die Teilung in Deutsch und Englisch bei Einbruch der Dunkelheit bot sich aus empfangstechnischen Gründen an: Die Mittelwelle trug nachts über weitere Distanzen und erreichte erst ab dann zuverlässig die britischen Inseln, während tagsüber der gute Empfang in einem kleineren Radius um Luxemburg gewährleistet war.

Deutschsprachiges Programm

Am 15. Juli 1957 nahm Radio Luxemburg den Sendebetrieb seines deutschsprachigen Programms u. a. auf der Mittelwellenfrequenz 208 m/1439 kHz (später 1440 kHz) sowie auf UKW auf. Das Programm ist heute als RTL Radio bekannt.

Luxemburgisches Programm

Sendete Radio Luxemburg vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf Französisch und Deutsch, den beiden offiziellen Landessprachen Luxemburgs, so wurden die deutschen Sendungen nach Kriegsende nicht wiederaufgenommen. Während der deutschen Besetzung in den Kriegsjahren war der Sender zwangsweise in den Großdeutschen Rundfunk eingegliedert und musste die Programme der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft übernehmen. Nach dem Krieg erlebte die luxemburgische Sprache im Großherzogtum eine Aufwertung namentlich gegenüber dem Deutschen. Hörfunksendungen, die sich speziell an ein luxemburgisches Publikum wenden sollten, wurden nun auf Luxemburgisch angesagt, sodass bei Radio Luxemburg neben die französischen und englischen Sendungen vermehrt luxemburgische Beiträge traten. Mit der Einführung des UKW-Hörfunks wurden diese, nachdem sie zunächst auf der neu erworbenen Mittelwellenfrequenz gesendet worden waren (neben Sendungen auf Niederländisch und Englisch), in ein eigenes auf UKW-Kanal 18 ausgestrahltes Programm ausgelagert – in drei täglichen Sendeblöcken morgens, mittags und abends insgesamt ca. acht Stunden täglich (dazwischen wurde Kanal 18 seit den 1970er Jahren auf den deutschsprachigen Dienst umgeschaltet) sowie sonntags den ganzen Tag. In den 1980er Jahren wurden die Blöcke zu einem Ganztagsprogramm verbunden.

Remove ads

Weblinks

Commons: RTL (Frankreich) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Literatur

- Anna Jehle: Welle der Konsumgesellschaft. Radio Luxembourg in Frankreich 1945–1975. Göttingen 2018.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads