Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Hildegarde de Bingen

religieuse bénédictine mystique, compositrice et femme de lettres franconienne, docteur de l'Église et sainte de l'Église catholique du XIIe siècle De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Hildegarde de Bingen (ou en allemand : Hildegard von Bingen), née en à Bermersheim vor der Höhe près d'Alzey (Hesse rhénane) et morte le à Rupertsberg (près de Bingen), est une moniale bénédictine allemande, parfois dénommée Hildegarde de Rupertsberg[1].

Elle a développé de nombreux talents, étant à la fois abbesse, mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, fondatrice et prédicatrice franconienne. Elle est aussi une figure marquante de l'apogée de la médecine monastique de la fin du Haut Moyen Âge, période de transition vers le Moyen Âge central dans lequel se situe sa vie.

Déclarée bienheureuse de l'Église catholique depuis le XIIe siècle[2], elle est canonisée et proclamée docteur de l’Église par le pape Benoît XVI en 2012[Note 1].

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Enfance

Hildegarde naît aux environs de 1098[3],[4]. Elle est la dixième enfant d'une famille noble du Palatinat, et ses parents, Hildebert et Mechtilde (Mathilde), sont probablement issus du comté de Spanheim.

« Dès sa naissance, elle fut vouée par ses parents au service de Dieu. » Hildegarde affirme avoir reçu les premières visions dès sa petite enfance : « Dans la troisième année de mon âge j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée, mais à cause de mon enfance je n'ai rien pu en dire. »[4]

Entrée en vie religieuse

« À l’âge de huit ans, elle fut offerte à l’état religieux (selon la Règle de saint Benoît, chap. 59[5]) et, afin de recevoir une formation humaine et chrétienne appropriée, elle fut confiée aux soins de la veuve consacrée Uda de Göllheim, puis de Jutta von Sponheim qui s’était retirée en clôture dans le monastère bénédictin de Disibodenberg »[6] sur le Rhin, dans le diocèse de Mayence.

Vers l'âge de 14 ou 15 ans (la majorité étant fixée à 12 ans pour les filles[4]), Hildegarde reçoit le voile des mains de l’évêque Othon de Bamberg qui, de 1112 à 1115, remplace l’archevêque Adalbert de Mayence, prisonnier de l'empereur Henri V. Selon la règle de saint Benoît, l’accent est mis sur la prière et le travail manuel ou intellectuel, loin de l’oisiveté et de l’ascétisme excessif : ce sont ces idées que l’on retrouve dans la correspondance d’Hildegarde de Bingen[7].

Abbesse du monastère bénédictin de Disibodenberg

Devenue magistra (prieure) de la communauté, Hildegarde, à la mort de mère Judith (Jutta von Sponheim) en 1136, est élue abbesse de Disibodenberg, à l'âge de 38 ans. Elle gouverne dès lors la partie réservée aux moniales de ce monastère double.

Cette particularité de l'abbaye de Disibodenberg, soumise à la double autorité de l'abbé et de l'abbesse, compliquera plus tard le transfert des moniales, rendu nécessaire par l'afflux des vocations, dans un autre lieu, Rupertsberg, au confluent du Rhin et de la Nahe, près du petit port de Bingen[4].

- Plan de l'abbaye de Disibodenberg.

- L'abbaye en 1500, selon une reconstitution de 1996.

- Vue de l'église de Disibodenberg en 1790. Collection v. Racknitz

- Vestiges du cloître.

- Vestiges du réfectoire, construit à partir de 1240.

Fondation et voyages

C'est entre 1147 et 1150 que Hildegarde fonde l'abbaye de Rupertsberg. Le monastère devient célèbre pour la qualité de sa gestion et l’harmonie qui y règne. Guibert de Gembloux, le dernier secrétaire d’Hildegarde, ne tarit pas d’éloges sur l’incontestable réussite de ce monastère modèle[8]. En 1165, elle fonde l'abbaye d'Eibingen, extension du précédent monastère, sur la rive droite du Rhin, où s’installent environ trente sœurs[9]. Abbesse des bords du Rhin, elle parcourt les routes de l’Ouest de l’Allemagne, voyageant non pas de son propre chef, mais poussée par les injonctions de Dieu au cours de ses visions. Elle entreprend ainsi quatre séries de voyages qui la mènent d’abord sur le Main, en 1158-1159, à l’âge de soixante ans, puis en Lorraine l’année suivante, avant de traverser la Rhénanie de 1161 à 1163. À soixante-douze ans enfin, elle repart une dernière fois visiter les villes et les cloîtres de Souabe. Plusieurs grandes cités, Cologne, Trèves, Metz, Mayence, Wurtzbourg et Bamberg reçoivent ainsi sa visite. Elle se rend également dans de nombreux monastères et abbayes comme celle de Graufthal[10]. Elle y tient en public des discours de prophétesse reconnue tant par la hiérarchie ecclésiastique que par les foules urbaines ; la prophétie est chez elle inséparable de la vision, la voix et la lumière divines lui parvenant simultanément. Elle s'emploie à rappeler les voies de Dieu et à lutter contre le catharisme par des prédications au clergé et au peuple. Dans la lutte contre les désordres, les injustices et les crimes, le combat, à ses yeux, nécessite un engagement actif. Quelques-uns de ses sermons ont été conservés sous forme de lettres[11]. Ces voyages témoignent de son succès, en même temps qu’ils contribuent à le forger.

Visions consignées dans le Scivias

« Déjà au cours des années où elle était magistra du monastère Saint-Disibod, Hildegarde avait commencé à dicter ses visions mystiques, qu’elle avait depuis un certain temps, à son conseiller spirituel, le moine Volmar, et à sa secrétaire, une consœur à laquelle elle était très attachée Richardis de Strade. Comme cela est toujours le cas dans la vie des véritables mystiques, Hildegarde voulut se soumettre aussi à l’autorité de personnes sages pour discerner l’origine de ses visions, craignant qu’elles soient le fruit d’illusions et qu’elles ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi elle s'adressa à la personne qui, à l’époque, bénéficiait de la plus haute estime dans l’Église : Bernard de Clairvaux. »[6]

Par la suite, elle consignera les visions qu'elle a depuis l'enfance, dans le Scivias (du latin : sci vias Dei, « Connais les voies du Seigneur »).

L'approbation du pape Eugène III lors d'un synode réuni à Trèves fin 1147 – début 1148, encourage Hildegarde à poursuivre son activité littéraire. Elle achève le Scivias, composé en 1151. Puis elle écrit le Liber vitae meritorum entre 1158 et 1163, et le Liber divinorum operum entre 1163 et 1174.

Remove ads

Pensée et travaux

Résumé

Contexte

La plupart de ses écrits sont réunis dans un grand livre (le Riesencodex) conservé à la bibliothèque régionale de Hesse à Wiesbaden en Allemagne. Bernard de Clairvaux lui-même lui a assuré que ses visions étaient des grâces du ciel.

Selon Jean-Noël Vuarnet, « En dictant, Hildegarde, comme toutes ses futures émules, croit et veut « dépasser la condition d’Ève ». Mystique militante et presque féministe, Hildegarde, visionnaire et poète, veut voir et faire voir autant et plus que faire croire »[12].

Mystique

Liber divinorum operum simplicis hominis

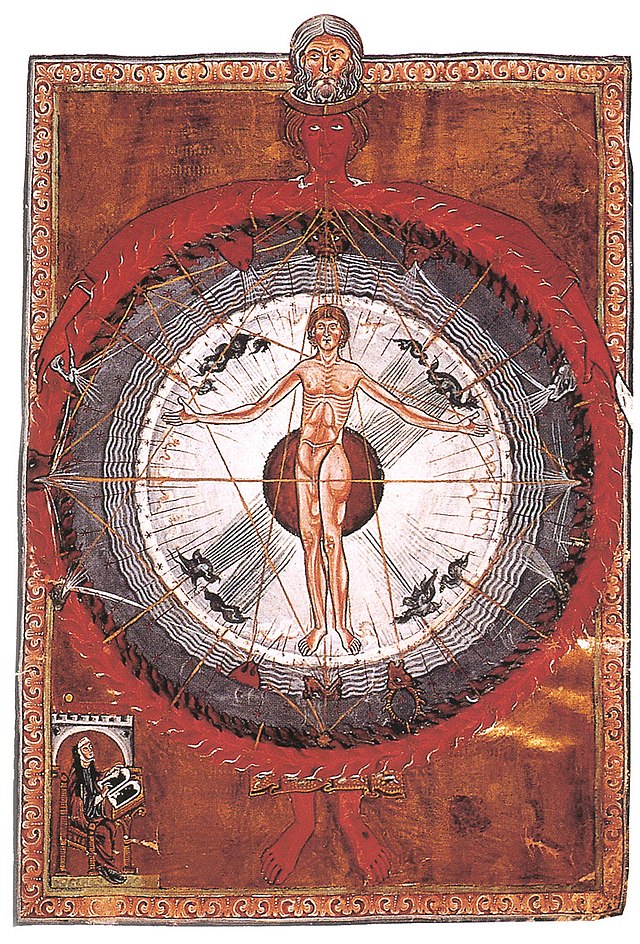

Liber divinorum operum en latin ou le Livre des œuvres divines en français est un mélange de théologie et de philosophie naturelle, où elle expose ses idées en visions cosmiques. L'organisation de l'univers et la nature de l'Homme ont pour origine commune la création divine. Les deux ne peuvent être séparés : de grandeur différente, ils ont été construits selon les mêmes proportions. Un principe d'analogie universelle fait de l'Homme un petit monde dans le grand (microcosme dans le macrocosme). L'Homme est le miroir du monde qu'il reflète par l'organisation de son corps. Dans un de ses manuscrits, conservé à Lucques, on trouve la miniature ci-contre (ci-dessus dans la version de la page en mobile). Elle représente un homme aux bras étendus dans un cercle, recevant toutes les influences cosmiques. Ce dessin sera modernisé par Léonard de Vinci dans l'Homme de Vitruve[13].

Hildegarde se livre à une sorte d’ekphrasis mentale. Dans cette ekphrasis, elle écrit ses visions telles qu’elles lui apparaissent, en donnant sa voix à celle de Dieu qui parle par elle :

« Tout ce que j’ai écrit en effet lors de mes premières visions, tout le savoir que j’ai acquis par la suite, c’est aux mystères des cieux que je le dois. Je l’ai perçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit, et les oreilles intérieures qui me l’ont transmise […] Exclusivement, j’exposais ce que m’offraient les secrets du ciel. C’est alors que je réentendis la voix, qui, du ciel, m’instruisait. Et elle disait : Écris ce que je te dis ! »[14]

Dans ses dix visions du Liber divinorum operum simplicis hominis, Hildegarde dicte à Volmar (en) ce qu’elle entend et voit. Un dialogue se crée entre voir et voix, et s’offrent à elle les œuvres divines du Ciel :

« Je contemplai alors dans le secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du midi, une merveilleuse figure. Elle avait apparence humaine. La beauté, la clarté de son visage étaient telles que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce visage. Un large cercle d’or ceignait la tête. Dans ce cercle, un deuxième visage, celui d’un vieillard, dominait le premier visage ; son menton, sa barbe frôlaient le sommet du crâne. De chaque côté du cou de la première figure se détachait une aile… »[14]

La première vision d’Hildegarde, dans le Livre des œuvres divines, est celle de la Trinité, à l’origine de l’univers et de l’homme. L’homme, à l’image du cosmos, est une œuvre divine[15].

La troisième vision d'Hildegarde met en œuvre l'univers où il y a sept planètes qui rayonnent sur l'homme et sur les têtes des animaux. Le vent du midi, le vent d'ouest, le vent du nord et le vent du sud « maintiennent l'énergie de l'univers tout entier et de l'homme, qui recèlent la totalité de la créature »[16]. Chacun des vents amène du bienfait ou des catastrophes tels que des inondations, des canicules, du tonnerre, de la grêle, du froid et des éclairs. L'homme les reçoit et s'unit avec eux. La pensée, la parole, l'intention et la vie affective, les quatre énergies de l'homme, ressemblent aux quatre vents selon Hildegarde. Le vent du midi apporte de bonnes choses pour l'esprit alors que le vent d'ouest lui apporte de mauvaises choses. Le vent du nord est inutile puisqu'il amène à l'humain les pensées du bien et du mal[16].

Médecine et étude des plantes

Hildegarde de Bingen est considérée comme la première naturaliste d'Allemagne[17]. Son double don de voyance et de guérisseuse en fait l’un des médecins les plus renommés de son temps. Sa médecine combine des éléments savants de grands auteurs et des ressources locales de médecine populaire[1].

Physica

L'ouvrage Physica ou De la nature, est une description peu ordonnée de plantes et d'animaux. Il décrit près de 300 plantes, la plupart selon une observation personnelle, 61 sortes d'oiseaux et autres animaux volants (chauve-souris, insectes…), et 41 sortes de mammifères. Les exposés ont un but thérapeutique, et Hildegarde indique les remèdes qui peuvent être obtenus à partir de chaque plante ou organe animal. Ce texte appartient plus à l'histoire de la médecine populaire qu'à l'histoire des sciences naturelles[17].

Hildegarde de Bingen utilise ainsi tout ce que la nature peut lui offrir en matière de traitements : les simples, mais aussi les minéraux. Ainsi, par exemple, elle écrit dans le langage imagé de son époque que :

« l'émeraude pousse tôt le matin, au lever du soleil, lorsque ce dernier devient puissant et amorce sa trajectoire dans le ciel. À cette heure, l'herbe est particulièrement verte et fraîche sur la terre, car l'air est encore frais et le soleil déjà chaud. Alors, les plantes aspirent si fortement la fraîcheur en elles comme un agneau le lait, en sorte que la chaleur du jour suffit à peine pour réchauffer et nourrir cette fraîcheur, pour qu'elle soit fécondatrice et puisse porter des fruits. C'est pourquoi l'émeraude est un remède efficace contre toutes les infirmités et maladies humaines, car elle est née du soleil et sa matière jaillit de la fraîcheur de l'air. Celui qui a des douleurs au cœur, dans l'estomac ou un point de côté doit porter une émeraude pour réchauffer son corps, et il s'en portera mieux. Mais si ses souffrances empirent tellement qu'il ne puisse plus s'en défendre, alors il faut qu'il prenne immédiatement l'émeraude dans la bouche, pour l'humidifier avec sa salive. La salive réchauffée par cette pierre doit être alternativement avalée et recrachée, et ce faisant, la personne doit contracter et dilater son corps. Les accès subits de la maladie vont certainement faiblir… »

Elle attribue ainsi des vertus protectrices, curatives, prédictives, purificatrices aux minéraux, suivant en cela des pratiques antiques, fondées sur un symbolisme magique et religieux. Dans la mentalité médiévale, le divin et le magique ne s'excluent pas. « Il n'y a pas de jugement de valeur ni de classement hiérarchique : toutes les vertus sont présentées sur un axe horizontal qui vise à accumuler le savoir, et non à le trier ou à le jauger »[18]. Cette mentalité se retrouve dans les encyclopédies médiévales, dans les lapidaires (ouvrages sur les pierres précieuses, comme le De lapidibus ou Lapidarius de Marbode[18]) et aussi les bestiaires comme le Physiologus[17]. Physica[19] liste également un certain nombre de plantes et d'aliments à consommer ou en remèdes. C'est notamment dans cet ouvrage que l'on trouve la célèbre référence à l'épeautre et la recette de l'électuaire de poires[20].

Causae et curae

Les causes et les remèdes débutent par un exposé sur la théorie des humeurs. Hildegarde se serait inspirée de Constantin l'Africain, et à travers lui, des médecins antiques comme Hippocrate, Galien ou Dioscoride, ainsi que des médecins arabes. Elle reprend la théorie des quatre humeurs, non pas comme des liquides organiques, mais comme des ensembles de tendances, de prédispositions et de réactions morbides, sur un double plan physique et spirituel. Elle applique cette théorie à la création de l'homme par Dieu, à partir de l'eau et de la terre. Le créateur aurait d'abord créé la forme extérieure de l'homme, puis a comblé le vide par des organes. Hildegarde reprend l'idée d'Aristote selon laquelle le cœur est le siège de l'âme et du principe de connaissance[17]. Elle s'intéresse ainsi à la mélancolie, qu'elle voit dans l'histoire de l'Homme comme une conséquence du péché originel chrétien : « Au moment où Adam a désobéi à l'ordre divin, à cet instant même, la mélancolie s'est coagulée dans son sang[21] ».

Le corps est la demeure de l'âme, avec une porte, des fenêtres et une cheminée. L'âme fait entrer et sortir les pensées comme par la porte (le cœur), le cerveau est la cheminée de l'âme qui discerne et évacue les mauvaises pensées. Les fenêtres apportent la lumière, « les yeux sont les fenêtres de l'âme. On peut voir l'âme d'un homme dans ses yeux »[22].

Elle a également pu écrire sur le corps féminin, sur ses maladies et ses cycles. Ainsi que sur l'accouchement et les douleurs qui l'accompagnent. Dans des correspondances, elle a pu répondre sur la possibilité de Béatrice, épouse de Frédéric Barberousse, d'enfanter. De ce fait elle a pu gloser sur la part substantielle de la femme dans la conception par la double semence comme pouvait l'affirmer Galien ou au contraire le nier Aristote. Néanmoins, elle ne prend pas position si ce n'est pour ajouter une vision spirituelle à la reproduction[23].

L'ouvrage contient des indications médicales à base de symbolisme et de superstition, mais aussi quelques affirmations intuitives qui se révèleront vraies plus tard, comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil, placé au centre du monde, que les étoiles fixes sont en mouvement, que le sang circule dans le corps[1]. Ou encore ce conseil préventif, dans Causæ et Curæ sur les maux de dents :

« Celui qui veut avoir des dents fermes et saines doit, le matin, lorsqu'il se lève, mettre de l'eau pure et froide dans sa bouche et la garder un petit moment [une petite heure], dans sa bouche pour ramollir la malignité qui se trouve entre ses dents ; ainsi, l'eau qu'il a dans sa bouche lave ses dents et, s'il le fait souvent, la malignité ne croîtra plus autour de ses dents, qui resteront saines »[22]

Hildegarde donne de l'importance à l'alimentation cuite pour prévenir et combattre les maladies. Elle recommande les céréales, les fruits et les légumes, tels que l'épeautre, la pomme, la châtaigne et le fenouil. Selon elle, l'épeautre est la meilleure céréale parce qu'il produit des effets positifs sur le corps après consommation. Il est très nourrissant et facile à digérer. Il aide le corps à se muscler et à être énergétique, et le sang à mieux circuler. L'épeautre évoqué par Hildegarde de Bingen est le grand épeautre non hybridé[24]. Il nécessite une petite préparation en amont avant la cuisson. La pomme est utile pour toute personne qui en mange. La châtaigne est un fruit qui doit être mangé souvent puisqu'il combat la faiblesse de l'homme. Le fenouil est bon pour la digestion ainsi que pour l'apparence et l'odorat corporel[25]. De nombreuses recettes de cuisine ont été élaborées à partir de ses recommandations, notamment les « biscuits de la joie »[26].

La médecine populaire allemande tient aussi une grande place chez Hildegarde[1]. Elle fusionne des éléments multiples et variés : médecine savante et populaire, Ancien Testament et foi chrétienne, philosophie antique et début de la scolastique. Le savoir encyclopédique d'Hildegarde serait lié à sa jeunesse recluse, mais aussi à sa situation géographique, aux liaisons fluviales d'une région rhénane[27], communiquant aussi bien avec la mer Noire (Danube) qu'avec la Méditerranée (Rhin, Saône, Rhône), lui donnant accès à de nombreuses sources.

Musique

Hildegarde a composé plus de soixante-dix chants liturgiques, hymnes et séquences. Certains ont fait l'objet d'enregistrements récents par des ensembles de musique médiévale, notamment l'ensemble Sequentia : Ave generosa, Columba aspexit, O presul vere civitatis… Ce dernier est un hommage à Disibod, moine irlandais du VIIe siècle fondateur du monastère double de Disibodenberg, dont Hildegarde fut la biographe. L'ensemble des chants forme la collection Symphonia harmoniae celestium revelationum (Symphonie de l'harmonie des révélations célestes), qu'elle mit en musique. Ces chants sont contenus dans le Codex Villarensis conservé dans la bibliothèque de l'abbaye de Termonde. Mais en , l'abbaye a confié le manuscrit à la bibliothèque de la Faculté de théologie de la KU Leuven pour sa conservation[28].

Compositions :

- O virga ac diadema

- O Vis Aeternitatis

- O quam mirabilis

- O ignis spiritus

- O Frondens virga

- O Virtus sapientiae

Elle a aussi composé un drame liturgique intitulé Ordo virtutum (« Le jeu des vertus »), qui comporte quatre-vingt-deux mélodies et met en scène les tiraillements de l'âme entre le démon et les vertus.

Les éditions sont :

- Symphonia: a critical edition of the Symphonia harmoniae celestium revelationum, Barbara Newman, Cornell University, États-Unis.

- Facsimilé sur IMSLP : Riesencodex Hs.2, n.d.(vers 1175–1190) ; ce manuscrit contient toutes les compositions d'Hildegarde, excepté « O frondens virga » et « Laus Trinitati » (Dendermonde Codex ou Codex Villarensis).

Linguistique

Hildegarde est aussi connue dans le domaine linguistique, car elle a élaboré, sur des principes mystiques sinon apophatiques, une langue artificielle, une langue construite écrite et parlée par elle seule, la Lingua Ignota[29].

Remove ads

Postérité

Résumé

Contexte

Dans la religion

Hildegarde meurt le , atteignant juste 81 ans. Voici un extrait du Martyrologe romain : « 17 septembre : Au monastère de Rupertsberg près de Bingen en Hesse, en Allemagne, sainte Hildegarde, vierge, qui, experte en sciences naturelles, médecine et musique, exposait pieusement et décrivait dans quelques livres les contemplations mystiques dont elle avait l'expérience. »

Elle est enterrée au monastère de Rupertsberg, où un riche mausolée lui est élevé. Cependant, en 1632, pendant la guerre de Trente Ans, le monastère est détruit et incendié par les Suédois. Mais les moniales bénédictines emportent les reliques avec elles à la chapelle du prieuré d'Eibingen qu'elles conservent jusqu'en 1929. Cette année-là, pour le 750e anniversaire de la mort d’Hildegarde, elles sont transférées à l'église paroissiale de Rüdesheim am Rhein et déposées dans une nouvelle châsse. Depuis 1857, des processions ont lieu avec ses reliques, le jour de sa fête[30].

Canonisation

Hildegarde compte parmi les premiers saints pour lesquels une procédure officielle de canonisation fut appliquée. Mais la procédure était si complexe qu'aucune des quatre tentatives de canonisation ne fut menée à son terme (la dernière se déroula en 1244, sous le pape Innocent IV), et Hildegarde resta une bienheureuse. Cependant, elle fut très vite qualifiée de sainte par le peuple, et à la fin du XVIe siècle, comme elle était l'objet d'une dévotion de longue date, son nom fut inscrit au martyrologe romain, sans autre formalité, avec le titre de sainte[31],[32]. Cette reconnaissance est formalisée par le pape Benoît XVI en [33].

Elle est fêtée le .

La châsse contenant l'ensemble des reliques d'Hildegarde est conservée dans l'église paroissiale Sainte Hildegarde d'Eibingen (de) près de Rüdesheim am Rhein[34].

En 1965, des pèlerins allemands apportent un coffret contenant quelques reliques d'Hildegarde et de saint Bernard de Clairvaux au sanctuaire de Lourdes[35]. Ces reliques sont actuellement conservées dans la chapelle « Pax Christi » à la basilique Saint-Pie-X de Lourdes, comme on peut le voir ci-dessous :

Docteur de l'Église

Le pape Benoît XVI proclame Hildegarde docteur de l'Église le [36],[37], faisant d'elle la quatrième femme à recevoir cette reconnaissance après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux.

Benoît XVI, qui est allemand comme Hildegarde, décrit dès 2010 ainsi son jugement sur cette sainte[6] :

« Cette grande femme « prophétesse » (…) nous parle avec une grande actualité aujourd’hui aussi, à travers sa capacité courageuse à discerner les signes des temps, son amour pour la création, sa médecine, sa poésie, sa musique, qui est aujourd’hui reconstruite, son amour pour le Christ et pour son Église, qui souffrait aussi en ce temps-là, blessée également à cette époque par les péchés des prêtres et des laïcs, et d’autant plus aimée comme corps du Christ. »

Cette reconnaissance en théologie est la plus haute de l'Église catholique, soulignant par là même l'exemplarité de sa vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques[38],[39].

Dans les arts

- Hildegarde de Bingen est l'une des 39 convives attablées dans l'œuvre d’art contemporain The Dinner Party (1979) de Judy Chicago[40].

- Hildegarde de Bingen est représentée sur des vitraux de l'église Sainte-Foy de Sélestat

- Umberto Eco la mentionne à plusieurs reprises (en tant que sainte) par l'entremise de différents personnages de son roman Le Nom de la rose (1980).

- Oliver Sacks consacre à Hildegarde de Bingen un court chapitre de son livre L'Homme qui prenait sa femme pour un chapeau (1985). Il évoque l'origine migraineuse de ses descriptions et dessins qu'il cite comme illustrations de « bon nombre de types d'auras visuelles ». Pour Sacks ses visions « nous offrent un exemple unique de la manière dont un événement physiologique [...] peut, chez une conscience privilégiée, être le substrat d'une inspiration suprêmement extatique ». Il les rapproche en cela des expériences extatiques de Dostoïevski, lui aussi sujet à des extases lors d'auras épileptiques[41].

- Kim Stanley Robinson la mentionne dans son livre Mars la rouge (1992), comme étant l'initiatrice de la viriditas (en).

- Dans Le Talisman, le deuxième tome (publié en 1992) de la saga littéraire Le Chardon et le Tartan, l'autrice américaine Diana Gabaldon fait intervenir le personnage de Mère Hildegarde, une sœur régissant l'Hôpital des Anges, largement inspiré d'Hildegarde de Bingen.

- Claire Pelletier lui consacre la chanson Hildegarde de Bingen dans son album Galileo en 2000[42],[43],[44].

- En 2001, le groupe suédois d'electro-folk Garmarna sort un album intitulé Hildegard Von Bingen.

- Katherine Pancol la mentionne dans son roman La Valse lente des tortues, paru chez Albin Michel en 2008.

- En 2009, sort le film franco-allemand Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen de la réalisatrice Margarethe von Trotta[45].

- Camille a composé sa chanson Tout dit (album Ilo Veyou, 2011) en son hommage[46].

- En 2013, Devendra Banhart chante Für Hildegard von Bingen dans son album Mala.

- Sophie Lacaze a composé un quatuor vocal O Sapientia sur O virtus Sapientiae, Caritas abundat in omnia et un extrait de la Sixième vision de Hildegarde de Bingen (2013)[47].

- Elle est l'un des personnages principaux et donne son titre, Hildegarde, au roman de Léo Henry (La Volte, 2018).

- Christopher Tin utilise une partie du Livre des œuvres divines comme paroles dans sa musique The Heavenly Kingdom[réf. nécessaire].

- Isabelle Basset-Palacin évoque la personnalité de Hildegarde de Bingen tout au long de son roman intitulé « La geste d'Alix » avec pour sous-titre : « Mystères au monastère d'Hildegarde de Bingen » publié aux Éditions L'Harmattan

- L’héroïne de Écoutez-moi jusqu’à la fin de Tess Gunty y fait de nombreuses références.

- L'album musical d'Angelo Branduardi Il Cammino dell'anima, paru en 2019, est consacré à Hildegarde de Bingen.

- L’album de Riley Lee, Wisdom, est consacré à des compositions de Hildegarde von Bingen transposées pour une flûte japonaise

- La chaîne YouTube Hildegard von Blingin’, qui publie des reprises médiévales de plusieurs chansons populaires, est une forme parodique et inspirée de la véritable Hildegarde de Bingen. La chaîne a publié une interprétation d’une composition d’Hildegarde elle-même, O Virtus Sapientiæ.

Autres

L'astéroïde (898) Hildegard, découvert en 1918, est nommé en son honneur[48].

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads