Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Royaume bambara de Ségou

ancien pays De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

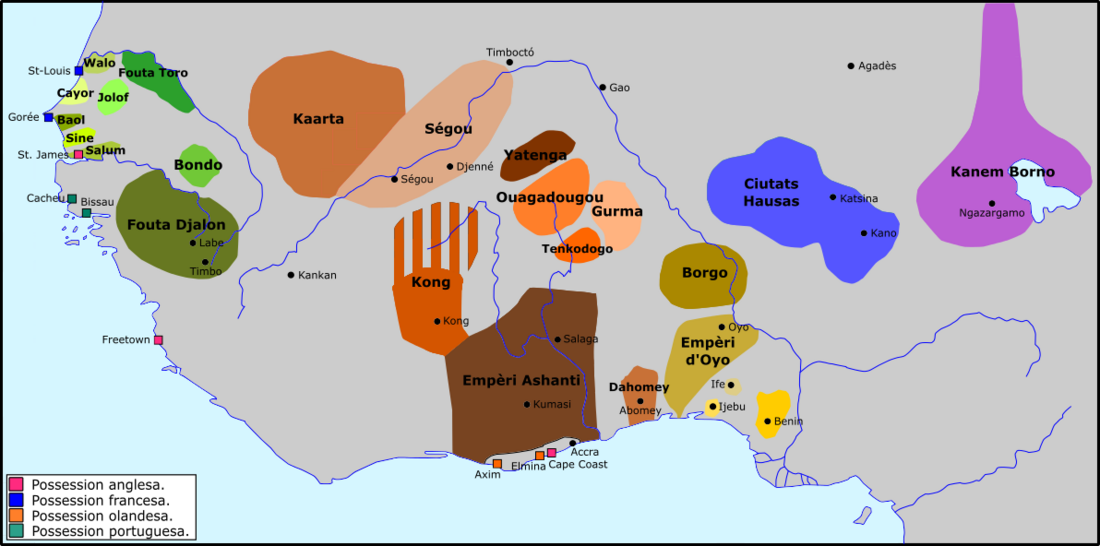

Le royaume bambara de Ségou est un État guerrier de la moyenne vallée du Niger, il s'organise autour de son roi, le faama, il rassemble sous son autorité des groupes d’origines très diverses, agriculteurs bambara, commerçants musulmans marka, pêcheurs somono, pasteurs peul, son territoire s’étend sur une grande partie de l’actuel Mali entre la fin du XVIIe siècle et 1861[1]. L'empire a existé en tant qu'État centralisé de 1712 jusqu'à son invasion par le conquérant toucouleur El Hadj Oumar Tall en 1861.

Remove ads

Origines

Résumé

Contexte

En 1645, la révolte des Bambaras détruit les chefferies du Kala et met fin au système politique du Mali, préparant la formation de l'empire de Ségou[2].

Au milieu du XVIIe siècle, les Bambaras fondent la dynastie des Coulibaly dont le premier souverain, Kaladjan Coulibaly règne de 1652 à 1682. Ce royaume animiste se constitue autour de la région de Ségou. Deux dynasties régnantes se succédèrent : celle des Coulibaly et des Diarra. Les souverains les plus connus furent Biton Mamary Coulibaly et Monzon Diarra, qui porta le royaume de Ségou à son apogée[3]. Kaladjan Coulibaly règne pendant trente ans (1652-1682) mais ne réussit pas à fonder un État stable. Ses successeurs seraient les rois Danfassari (1682-1697) et Soma (1697-1712).

Origines légendaires

Originaires du nord de l'actuelle Côte d'Ivoire, précisément des falaises de Kong, deux frères, Niangolo et Baramangolo, seraient à l’origine de la fondation des royaumes bambaras de Ségou et de Kaarta.

Poursuivis par des assaillants, ils arrivent devant le fleuve Niger mais ne trouvent pas de pirogues pour le traverser. Ils réussiront néanmoins à le franchir grâce à un poisson, un silure, qui, selon les versions, se serait métamorphosé en pont ou les auraient transportés sur son dos. De cet épisode, les deux frères prendront le nom de « Coulibaly », Kulun-Bali signifiant en bambara « Sans Pirogue » (Kulun = « Pirogue », Bali = « Sans », Négation). Ce serait également là l'origine de l'interdit alimentaire concernant le silure pour les Coulibaly.

Mamari Coulibaly est l’arrière-petit-fils de Niangolo. Son père est Soma et son grand-père, fils de Niangolo, se nomme Danfassari. Surprenant la fille de Fâro, génie du fleuve, en train de voler des aubergines dans son champ, il lui laisse la vie sauve. Pour le récompenser, Faro lui met une goutte de son lait dans chaque oreille, ce qui lui permet d’entendre les complots qui se trament contre lui.

D'après l'archéologie

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Fondation (1712-1755)

C'est aux alentours de 1712 que Mamari Coulibaly prend le pouvoir à Ségou grâce à son « ton », qui est une association composée de personnes de même classe d'âge. Ce ton regroupait, sur une base égalitaire, des personnes de différentes ethnies, des animistes comme des musulmans. Mamari Coulibaly, fils de chasseur, étant reconnu par ses pairs comme chef d’un « ton », s'empare de Ségou et prête serment d'allégeance à cette association, d'où son surnom de « Biton » Coulibaly (bi ton=« fils du ton » en peul). C’est à partir de ce moment que le royaume va asseoir son autorité.

Biton Coulibaly structure les tons en véritable armée de métier composée de volontaires, les « tondjons » (serviteurs du ton) mais où sont également incorporés d’office les captifs de guerre et les habitants qui n’arrivent pas à payer l’impôt obligatoire sur le dolo. S’associant aux Somono, une ethnie de pêcheurs, il crée une flotte de guerre sur le Niger. Biton Coulibaly règne de 1712 à sa mort en 1755. Pendant son règne, les limites du royaume s’étendent sur les deux rives du Niger, entre Bamako et Tombouctou.

Organisation politique (1755-1766)

Le fils de Biton, Dinkoro Coulibaly succède à son père en 1755. Il est assassiné en 1757 par ses tondjons pour « cause de tyrannie ». Son frère, Ali Coulibaly, musulman, tente d’interdire les cultes ancestraux et la consommation de dolo. Il est à son tour assassiné. L’anarchie s’installe avec une succession de rois victimes de coups d’État perpétrés par les tondjons.

Dynastie des Ngolosi (1766-1861)

En 1766, Ngolo Diarra, devenu captif en raison des conditions de dettes d'impôts imposées par les Coulibaly, s’empare du trône et rétablit l’autorité sur les "tondjons". Il règne jusqu’en 1790 (ou 1792). Il organise le commandement du royaume en plaçant ses fils aux commandes des différentes localités. Il meurt au retour d’une campagne contre les Mossi, à Riziam (dans l’actuel Burkina Faso).

Son fils Monzon Diarra lui succède. Régnant de 1790 (ou 1792) à 1808, il étend le royaume, en envahissant le royaume bambara du Kaarta et en conquérant notamment Tombouctou en 1800. Son fils Da Diarra (1808-1827) lui succède et poursuit l’élargissement du royaume. Il résiste à l’empire peul du Macina de Sékou Amadou qui a lancé une guerre sainte contre les animistes. Les frères de Da se succèdent ensuite : Tiéfolo Diarra (1827-1840), Kirango Ba (1840-1848), Nalenkoma (1851-1854), Massa Demba (1851-1854), binamari dit Torokoro Mari (1854-1855) et Wetala Ali (1855-1861). Mais le royaume bambara de Ségou s’affaiblit.

Conclusion

En 1859, El Hadj Oumar Tall attaque le royaume. Il bat ses troupes à Ngano le puis à Thio le et il entre à Ségou-Sikoro le de cette même année, mettant ainsi fin au royaume Bambara.

Fin XIXe siècle

Le royaume de Ségou devient le Cercle de Ségou, subdivision du Soudan français en 1893.

Remove ads

Ségou et l'alphabet

Une étude sur la révolution haïtienne a conduit à la découverte que l'écriture existait dans l'empire de Ségou[4]. En 1791, le témoignage de Tamerlan[5], un prêtre traditionnel bambara alphabétisé vendu en esclavage à Saint-Domingue (Haïti), a révélé que N'Ko, le système d'écriture de la langue bambara, était utilisé au plus tard au cours du règne de Ngolo Diarra. En fait, Ngolo Diarra, qui a étudié à Tombouctou dans sa jeunesse[6], a peut-être, par la suite, inventé l'alphabet N'Ko qui fut enseigné à beaucoup, y compris Tamerlan qui devint professeur du Prince Bambougou N'Dji, fils aîné de Ngolo Diarra.

Sources orales et écrites

L'une des principales sources de l'histoire du royaume de Ségou est l'épopée bambara de Ségou, transmise d'abord par tradition orale puis par écrit.

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads