Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Baudouin II de Jérusalem

roi de Jérusalem De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Baudouin de Rethel, appelé de Bourcq ou du Bourg dit « l'Aiguillon », mort le , est comte d'Édesse de 1100 à 1118, puis roi de Jérusalem de 1118 à 1131 sous le nom de Baudouin II de Jérusalem.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Seigneur de Bourcq

Il est le fils cadet[n 1] de Hugues, comte de Rethel et de Mélisende de Montlhéry. Avant la première croisade, il possède la seigneurie de Bourcq dans les Ardennes, d'où lui vient son nom, longtemps orthographié à tort « du Bourg ». En il part pour la Palestine avec ses cousins Eustache III de Boulogne, Godefroy de Bouillon et Baudouin de Boulogne. Il accompagne le contingent de Godefroy en Cilicie, puis rejoint Baudouin à Édesse. Lorsqu'en 1100 Baudouin de Boulogne, comte d'Edesse, succède à son frère Godefroy comme roi de Jérusalem, il confie le comté d'Edesse à son cousin Baudouin de Bourcq[1].

Comte d'Édesse

À Édesse, Baudouin II continue la politique de son prédécesseur. Il noue des alliances avec les seigneurs arméniens de Marash et de Mélitène, et étend sa suzeraineté jusqu’à ces contrées ; il épouse Morfia, fille de Gabriel, prince de Mélitène. En 1104, il est fait prisonnier avec son cousin Josselin de Courtenay, à la suite de la bataille de Harran[2]. Baudouin est emmené à Mossoul par l'atabeg Jekermish, et Josselin à Hisn Kaïfa par Soqman l'Ortoqide[3]. Libéré le premier, Josselin se consacre à la libération de son suzerain. Il remet à Jâwali, fils de Jekermish, une rançon de 30 000 dînârs et prend la place de son suzerain comme otage, avant d'être lui-même libéré peu après[4].

De retour dans son comté en 1108, Baudouin entre en lutte avec Tancrède, régent d'Antioche, qui refuse de lui rendre Édesse[5]. Une guerre oppose bientôt les deux seigneurs francs, qui s'allient avec les seigneurs musulmans locaux[6]. Tancrède remporte une bataille contre ses rivaux près de Turbessel, mais Baudouin échappe à la capture et parvient à rejoindre la ville d'Édesse[7]. En 1109, un arbitrage du roi Baudouin Ier de Jérusalem met fin à leur querelle et restitue le comté d'Édesse à Baudouin[8].

En avril 1110, Édesse est attaquée par une vaste coalition dirigée par l'émir de Mossoul, Mawdûd ibn Altûntâsh. Baudouin envoie aussitôt un messager au roi de Jérusalem pour solliciter son aide[9]. Baudouin Ier accourt à Édesse, après avoir conquis Beyrouth le . Il est rejoint par les forces de Josselin, sire de Turbessel, et Bertrand, comte de Tripoli. À l'approche des Francs, les Turcs lèvent le siège et se retirent à Harran. Le roi Baudouin renonce à les poursuivre et retourne à Édesse avec son armée[10]. La population chrétienne, arménienne et jacobite, est alors transférée à titre préventif sur la rive occidentale de l'Euphrate. Informés de la retraite des Francs et de l'évacuation des Arméniens, les Turcs massacrent un convoi de près de 5 000 réfugiés au moment où ce dernier s'apprête à traverser le fleuve. L'armée turque dévaste ensuite méthodiquement les terres de Baudouin, et n'épargne que les deux villes fortifiées de Saruj et Édesse[11].

En avril 1112, Mawdûd ibn Altûntâsh envahit à nouveau le comté d'Édesse. Avec l'appui de Josselin, sire de Turbessel, Baudouin défend sa capitale avec succès. Il sauve la ville d'un complot arménien qui manque de peu de livrer la ville aux Turcs, et contraint Mawdûd à regagner Mossoul[12]. Ruiné par les récentes offensives turques, qui ont dévasté son comté, Baudouin entre en rivalité avec Josselin, dont la seigneurie est protégée des razzias menées par les Turcs et commence à primer sur le comté d'Édesse. En 1113, Baudouin recourt à une ruse : il feint d'être gravement malade et appelle Josselin à Édesse. Celui-ci, espérant être désigné à la succession de comté, accourt à son chevet. Baudouin jette alors le masque, fait arrêter Josselin, le jette en prison, puis le délivre après l'avoir dépouillé de sa seigneurie de Turbessel. Josselin trouve refuge auprès du roi de Jérusalem, qui lui inféode Tibériade et la principauté de Galilée[13]. Peu après, tandis qu'il est à Turbessel, Baudouin est informé d'un nouveau complot arménien à Édesse. Le , il ordonne l'expulsion de la totalité de la population arménienne et organise son transfert à Samosate[14].

Roi de Jérusalem

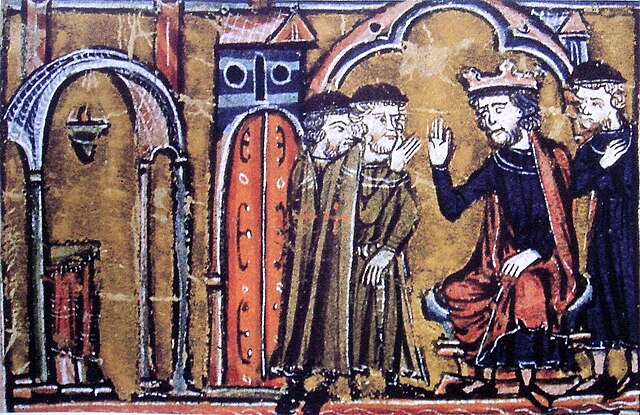

À la mort de Baudouin Ier en 1118, la couronne est d'abord proposée à Eustache III, le frère aîné du roi, mais Josselin de Courtenay, qui ne tient pas rigueur à Baudouin du Bourg de l'avoir emprisonné en 1113, insiste pour que la couronne lui revienne. Baudouin d'Édesse accepte et le , dimanche de Pâques, est couronné roi de Jérusalem sous le nom de Baudouin II. Reconnaissant, Baudouin donne à Josselin le comté d’Édesse[15]. Presque aussitôt, le royaume est simultanément envahi par les Seldjoukides de Syrie et les Fatimides d'Égypte. Bien décidé à défendre son territoire, Baudouin lève une armée composée de chevaliers de Jérusalem, d'Antioche et de Tripoli. Les deux armées se font face pendant trois mois près d'Ascalon, puis se retirent sans combattre[16].

En 1119, la principauté d'Antioche est envahie. Baudouin se précipite au nord avec l'armée de Jérusalem. Mais Roger de Salerne, prince d'Antioche, n'attend pas les renforts, et lance l'armée d'Antioche dans la bataille. L'armée de Roger est anéantie au cours de la bataille du Champ du Sang le . La chevalerie normande est massacrée par les Turcomans, et Roger trouve la mort[17]. Baudouin marche droit sur Antioche et arrive à temps pour sauver la ville. Avec son armée, il part vers l'est à la rencontre des Turcomans et remporte une victoire décisive à la bataille de Hab le [18]. Baudouin parvient ensuite à reprendre tous les châteaux conquis par Il Ghazi. Le roi de Jérusalem assure la régence d’Antioche et mène plusieurs campagnes en Syrie du Nord entre 1120 et 1123.

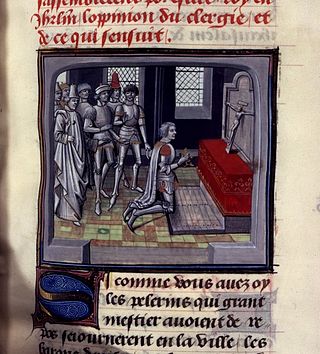

En , Baudouin convoque le concile de Naplouse[19]. Sous l'impulsion d'Hugues de Payns et de Godefroy de Saint-Omer, la milice des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon (en latin : pauperes commilitones Christi Templique Solomonici) est créée. Cette milice a pour mission de sécuriser le voyage des pèlerins affluant d'Occident depuis la reconquête de Jérusalem et de défendre les États latins d'Orient. Elle s'installe sur le mont du Temple, dans une aile du palais de Baudouin, l'ancienne mosquée al-Aqsa, construite sur les ruines d'un ancien temple, dans lesquelles les Croisés pensent avoir retrouvé les ruines du temple de Salomon. Les membres de la milice deviennent peu à peu les chevaliers du Temple ou les Templiers.

En , Josselin, comte d'Édesse, et Galéran du Puiset, seigneur de Bira, sont capturés au cours d'une embuscade par le prince ortoqide Balak ibn Bahram, puis conduits à Kharpût[20]. Alors qu'il mène une expédition pour les délivrer, Baudouin est capturé à son tour le au cours d'une embuscade, puis emmené à Kharpût[21]. Josselin entre en relation avec les Arméniens du pays et conçoit avec eux un plan pour se faire libérer. Une cinquantaine d’Arméniens s’emparent par ruse de la citadelle de Kharpût et libèrent les prisonniers francs[22]. Pendant que Josselin rejoint Édesse pour chercher du secours, Baudouin et Galéran finissent par être obligés de se rendre. En représailles, Josselin ravage la région d’Alep[23].

Apprenant la capture du roi, le conseil des barons nomme Eustache Grenier connétable et bailli du royaume de Jérusalem jusqu'à la délivrance de Baudouin. Le , à la tête des armées du royaume de Jérusalem, emportant la Vraie Croix, il repousse une attaque des Fatimides d'Égypte à Ibelin. Il profite peu de sa victoire puisqu'il meurt le . Il est remplacé à la fois comme connétable et comme bailli par Guillaume de Bures, sire de Tibériade[24].

En juin 1124, Baudouin est libéré par Timurtâsh, le nouvel émir d'Alep, contre une rançon de 80 000 dînârs, dont 20 000 payés d'avance. Il est contraint de remettre une dizaine de jeunes otages parmi lesquels sa fille Yvette, âgée de cinq ans, et Josselin, fils du comte d'Édesse, âgé d'une dizaine d'années[25]. Pendant ce temps, les croisés, avec l'aide d'une flotte vénitienne, assiègent et prennent la ville de Tyr le [26]. Se fondant sur le Pactum Warmundi, la république de Venise en profite pour fonder des colonies marchandes, autonomes et libres de droits et taxes militaires, dans les villes côtières du royaume.

Rassemblant les chevaliers de tous les territoires croisés, Baudouin affronte les Seldjoukides à la bataille d'Azâz, le [27]. Grâce à une habile manœuvre, l'armée croisée, bien qu'inférieure en nombre, est victorieuse. L'armée seldjoukide est taillée en pièces et perd quinze émirs et plusieurs milliers d'hommes. Le butin est considérable. Baudouin en profite pour payer sa rançon et faire libérer les jeunes otages détenus à Qal'at Ja'bar[28].

Fort de cette récente victoire, Baudouin tente de prendre Damas en 1126 avec l'aide des Templiers, mais l'émir Tughtekin les repousse. À Alep, le mamelouk Khutlugh a pris le pouvoir pour son propre compte, mais il s'est rapidement montré si odieux que ses sujets se sont révoltés. La ville est revendiquée par deux princes, un ortoqide, Süleyman, et un seldjoukide, Ibrahim ibn Ridwan. Baudouin voudrait profiter de ces troubles pour s'emparer de la ville, mais il est devancé par l'atabeg de Mossoul, Imad ed-Din Zengi, qui entre dans la ville, sous les vivats de ses habitants. Baudouin ne peut s’emparer de la Syrie intérieure, les villes d’Alep et de Damas restant aux musulmans.

Mort et succession

Baudouin meurt le à Jérusalem[29]. Il est enterré dans l'église du Saint Sépulcre.

Guillaume de Tyr décrit Baudouin comme « un homme pieux et craignant Dieu, connu pour sa loyauté et pour sa grande expérience dans les questions militaires ». Ibn al-Qalanisi, qui l'appelle Baudouin le Petit (al-Baghdawin ru'aiuis) pour le distinguer de Baudouin Ier, fait remarquer qu'« après lui il n'y eut personne qui ait un bon jugement et la capacité de gouverner ». Galbert de Bruges n'est pas si favorable. Selon lui, Baudouin était « avare et parcimonieux ». Il estime qu'il avait été capturé parce qu'il « n'avait pas bien gouverné le peuple de Dieu ». Galbert prétend même qu'Eustache de Grenier, originaire de Flandre, a tenté d'offrir le royaume à Charles Ier de Flandre, pendant la captivité de Baudouin.

De son mariage avec Morfia de Malatya, Baudouin eut quatre filles : Melisende, Alix, Hodierne, et Yvette de Béthanie. En 1129, Baudouin choisit Mélisende pour héritière et s'arrange pour la marier à Foulques V d'Anjou. Avec Foulques pour co-souverain, Mélisende succède à son père le .

Remove ads

Ascendance

Ascendance de Baudouin II de Jérusalem

| 16. Manassès Ier de Rethel | ||||||||||||||||

| 8. Manassès II de Rethel | ||||||||||||||||

| 17. | ||||||||||||||||

| 4. Manassès III de Rethel | ||||||||||||||||

| 18. | ||||||||||||||||

| 9. Judith (ou Dada) de Roucy | ||||||||||||||||

| 19. | ||||||||||||||||

| 2. Hugues Ier de Rethel | ||||||||||||||||

| 20. | ||||||||||||||||

| 10. | ||||||||||||||||

| 21. | ||||||||||||||||

| 5. Judith | ||||||||||||||||

| 22. | ||||||||||||||||

| 11. | ||||||||||||||||

| 23. | ||||||||||||||||

| 1. Baudouin II de Jérusalem | ||||||||||||||||

| 24. Bouchard III de Montmorency | ||||||||||||||||

| 12. Thibaud de Montmorency | ||||||||||||||||

| 25. | ||||||||||||||||

| 6. Gui Ier de Montlhéry | ||||||||||||||||

| 26. | ||||||||||||||||

| 13. | ||||||||||||||||

| 27. | ||||||||||||||||

| 3. Mélisende de Montlhéry | ||||||||||||||||

| 28. | ||||||||||||||||

| 14. Guillaume de Gometz | ||||||||||||||||

| 29. | ||||||||||||||||

| 7. Hodierne de Gometz | ||||||||||||||||

| 30. | ||||||||||||||||

| 15. | ||||||||||||||||

| 31. | ||||||||||||||||

Remove ads

Descendance

Résumé

Contexte

De son épouse Morfia de Malatya, Baudouin a quatre filles : Mélisende, Alix, Hodierne, et Yvette :

- Mélisende de Jérusalem (1101 † 1161) mariée en 1129 à Foulques d'Anjou :

- Baudouin III (1131 † 1163), marié avec la nièce de Manuel Ier Comnène, Théodora Comnène; sans enfants,

- Amaury Ier (1136 † 1174) marié avec Agnès de Courtenay, fille de Josselin II de Courtenay, comte d'Edesse. Marié en secondes noces avec Marie Comnène (1154 † 1217), petite-cousine de sa belle-sœur Théodora Comnène :

- Alix de Jérusalem (1110 † ap.1151) mariée en 1126 à Bohémond II, prince d’Antioche :

- Constance d'Antioche (1127 † 1163). Mariée en premières noces (1136) avec Raymond de Poitiers († 1149). Mariée en secondes noces (1153) avec Renaud de Châtillon (v. 1120 † 1187) :

- Bohémond III († 1201), prince d'Antioche,

- Marie (1145 † 1182), mariée en 1161 à l'empereur Manuel Ier Comnène († 1180),

- Philippa (v.1148 † 1178), mariée à Onfroy II de Toron († 1179),

- Baudoin d'Antioche († 1179), mort pendant la bataille de Myriokephalon,

- Raymond d'Antioche († avant 1181),

- Agnès de Châtillon († 1184),

- Jeanne de Châtillon († avant mai 1204) ;

- Constance d'Antioche (1127 † 1163). Mariée en premières noces (1136) avec Raymond de Poitiers († 1149). Mariée en secondes noces (1153) avec Renaud de Châtillon (v. 1120 † 1187) :

- Hodierne de Jérusalem (v. 1110 † 1164) mariée en 1131 à Raymond II de Toulouse, comte de Tripoli :

- Raymond III, comte de Tripoli († 1187),

- Mélisende ;

- Yvette de Jérusalem (v. 1118 † v. 1178), abbesse à Béthanie.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads