Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Château de Peyrepertuse

château fort français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le château de Peyrepertuse (en occitan : Castèl de Pèirapertusa) est un ancien château fort dit cathare[note 1], aujourd'hui en ruine dont les vestiges se dressent sur la commune française de Duilhac-sous-Peyrepertuse dans le département de l'Aude, en région Occitanie. Il est le centre du micro-pays et de l'ancienne seigneurie du Peyrepertusès (en occitan : Pèirapertusés).

Les ruines du château font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par arrêté du [1]. Il est candidat pour l'inscription au patrimoine de l'UNESCO conjointement avec la cité de Carcassonne, les châteaux d'Aguilar, de Montségur, du Puilaurens, de Quéribus, de Termes et deLastours.

L'inscription du château et ses abords aux sites naturels a été abrogée au profit du classement en 2017 du site du « Puech de Bugarach et de la crête nord du synclinal du Fenouillèdes » englobant le château[2].

Remove ads

Toponymie

Le nom de Peyrepertuse est un emprunt à l'occitan languedocien Pèirapertusa, de pèira et pertusa qui veut dire « pierre percée »[3] :

- Pertusa vient du latin pertūsa, participe passé nominatif singulier féminin de pertundō « percer d'outre en outre, transpercer ; perforer ; creuser ; percer »[6].

Remove ads

Localisation

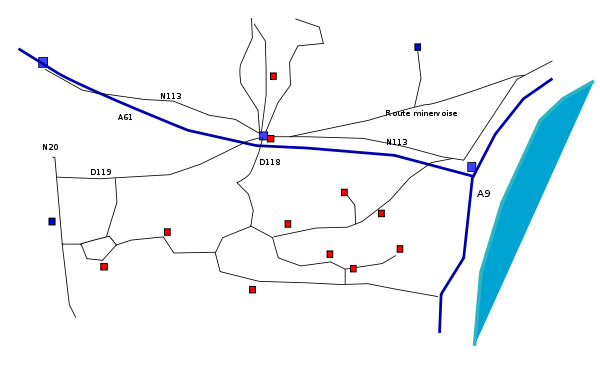

Les vestiges du château se dressent sur une crête calcaire à près de 800 m d'altitude, en haut d'une colline qui sépare Duilhac-sous-Peyrepertuse du village de Rouffiac-des-Corbières, dans le département français de Aude, dans le massif des Corbières.

Position stratégique, dominant garrigue et vignes, il permet à la fois de voir loin dans les différentes vallées qui l'entourent, de contrôler les cols ou de communiquer par signaux avec le château de Quéribus un peu plus au sud.

La vue du château depuis Duilhac (au sud) est impressionnante en raison de l'abrupt de 30 à 40 mètres sur lequel le château est posé. L'entrée principale se trouve du côté nord mais, à l'époque des cathares, un passage dérobé permettait, après un chemin étroit derrière un gros éperon rocheux, de pénétrer dans le château au moyen d'une échelle amovible. Aujourd'hui la poterne du passage dérobé est fermée, mais le chemin est toujours présent (le passage derrière l'éperon est exceptionnel) et il est possible de terminer l'ascension par une voie d'escalade.

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Le château de Peyrepertuse appartient à l'ensemble des « Cinq fils de Carcassonne »[7], aux côtés des châteaux de Quéribus, Puilaurens, Termes et Aguilar, tous édifiés au sommet de pitons rocheux réputés « imprenables ». En raison de son étendue remarquable, il est surnommé la « Carcassonne céleste ».

Des fouilles archéologiques ont révélé la présence sur le site de vestiges remontant au Ier siècle av. J.-C..

Époque carolingienne

Au IXe siècle, le territoire du Perapertusès, dépendant de Peyrepertuse, relève du comté de Razès jusqu’en 874. À cette date, il en est détaché, ainsi que la vicomté de Fenouillèdes, juridiquement liée au Perapertusès, pour être rattaché au comté de Cerdagne jusqu’en 988[8].

Moyen Âge central

Vers 1020, le site passe sous la souveraineté du comte Bernard Taillefer de Besalú. C’est également à cette époque que la première mention d'un château est attestée. Celui-ci fait l'objet d'importants travaux de fortification au XIIe siècle.

En 1111, Peyrepertuse est intégré au comté de Barcelone avant de passer sous la domination de la vicomté de Narbonne. À partir de 1180, le comte de Barcelone, Alphonse II, devenu roi d’Aragon, s’affranchit de la suzeraineté du roi de France, faisant de la région une zone frontalière de facto.

Sous Louis IX

Durant la croisade des Albigeois, le château est le fief de Guillaume de Peyrepertuse, excommunié pour hérésie en 1224. Après la chute de Carcassonne, il se soumet et cède le château à Louis IX en 1239[9]. À partir de 1242, l'édifice connaît une importante phase de renforcement : entre 1250 et 1251, est édifié le donjon Sant Jòrdi, construit plus en hauteur sur la crête et accessible par l’« escalier de saint Louis », taillé dans la roche. Le « Donjon Vieux » ainsi que l’église Sainte-Marie, antérieurement existante[note 2], font également l’objet de réaménagements.

La situation politique demeure instable jusqu'à la signature du traité de Corbeil en 1258, qui fixe définitivement la frontière au sud du château. Peyrepertuse devient alors, avec Puilaurens et Quéribus, l'une des forteresses royales chargées de la défense de la frontière française face au royaume d'Aragon, puis à l’Espagne, jusqu’au XVIIe siècle. En 1258, la garnison du château se compose de neuf sergents d’armes sous le commandement d’un capitaine[11].

Chantier de reconstruction

Le chantier de construction du château de Peyrepertuse est documenté entre juin 1250 et juin 1251 par un registre comptable royal, étudié par Lucien Bayrou[12]. Ce document, conservé dans les archives de la sénéchaussée de Carcassonne, offre un aperçu précis de l'organisation matérielle, humaine et financière d'un chantier royal au XIIIe siècle.

Sont mentionnés :

- Le maître d'œuvre, désigné comme massonus operi, est un officier royal rattaché à la sénéchaussée. Il n'est pas rémunéré directement pour sa fonction, bénéficiant déjà d'un traitement en tant qu'officier royal, ainsi que de remboursements pour ses déplacements. Cependant, le compte révèle qu'il tire un profit substantiel de l'achat des pierres en mentant sur le prix réel des pierres, réalisant une marge de 2400 % en acquérant 2000 pierres à 1 sou chacune.

- Arnaud Boname ou Bonome

- Arnaud Estaut, dont la bête (c'est le mot utilisé dans le texte) a porté le bois au chantier

- Arnaud Pertaut

- Colin : ouvrier charpentier à la journée

- Sire Étienne : ouvrier

- Galardo : ouvrier

- Gauffroy le Poitevin

- Gérard : ouvrier charpentier à la journée

- Giraldin

- Guilami le Breton : ouvrier

- Guilhem de Pasen

- Jaquet

- Jauffroy : tailleur de pierre

- Jauffroy de Come : lapidice, il porte le titre de massonus operi, chef de chantier présent sur place

- Jean : ouvrier charpentier à la journée

- Jean de Gant : ouvrier

- Jean de Montadeira

- Nicolas Bon

- Philippe de Rouffiac : ouvrier

- Pierre de Brave : fournisseur de tuiles pilées

- Pierre de Cusor

- Pierre de Nafina

- Pierre Maria : porté par une bête, a fourni une bête qui a porté le bois au chantier

- Pierre Pauc ou Pauch : maitre des citernes ; le texte parle de l'achat d'une robe pour Pierre Pauc

- Pierre Pons

- Raimond Arnaud

- Raimond Bonome

- Raimond Carbonel

- Raimond Estaut

- Raimond Gerard

- Raimond Gros

- Raimond Pastor

- Raoul de Reims

- Raoulin de Compeine : ouvrier

- Stéphane le Normand

- Symon : maçon

- la femme de Paza

Compte du chantier de construction du château de Peyrepertuse. Extrait : compte du 17 au 25 août 1250. Edition de Lucien Bayrou.

1) Item, des ouvriers (operarii) charpentiers à la journée Gérard le charpentier 25 jours, à 14 d. par jour : 31 s. 3 d. Jean le charpentier 26 jours, à 14 d. par jour : 30 s. 4 d. Colin 22 jours, 12 d. par jour : 22 s.

2) Item, au garçon qui a porté les outils à la forge pour 69 jours, à 5 d. par jour : 28 s. 9 d.

3) Item, pour un garçon au charbon, pour 68 jours, 3 d. par jour : 17 s.

4) Item, pour une bête au sable, pour 68 jours, 18 d. par jour : 102 s.

5) Item, pour 24 paires de bœufs de terre pour porter le bois à la tour, chaque paire comptée 10 d. : 20 s.

6) Item, pour 68 journées d'hommes de Rouffiac et de Soulatgé et Duilhac qui ont porté le bois, chacun compté 4 d. par jour : 22 s. 8 d. chacun

7) Item, aux bêtes qui ont porté, à 18 d. par jour : Pierre Maria 10 jours. Arnaud Pertaut 4 jours. Arnaud Boname 12 jours. Somme pour 26 jours de bêtes à 19 d. par jour : 39 s.

8) Item, du mercredi de la fête de la Saint-Barthélemy au vendredi après la Saint-Nicolas (6 décembre) pour 2 maçons à gages de 14 d. par jour chacun pour 106 jours chacun : 12 l. 7 s. 4 d.

9) Item, pour 2 charpentiers pour le même terme, 14 d. par jour, 106 jours chacun : 12 l. 7 s. 4 d.

10) Item, pour 4 maçons et 4 tailleurs de pierres et un forgeron pour le même terme, à 12 d. par jour, pour 106 jours : 47 l. 14 s.

11) Item, pour 1 ouvrier pour le même terme, 10 d., pour 106 jours : 4 l. 8 s. 4 d.

12) Item, pour 1 ouvrier, 9 d. par jour de la fête de Saint-Barthélemy (24 août) jusqu'à l'octave de la Toussaint (8 novembre) pour 75 jours : 56 s. 3 d.

13) Item, pour 2 ouvriers à gage de 9 d. par jour à chacun de la fête de la Saint-Barthélemy au vendredi après la fête de la Saint-Nicolas pour 106 jours chacun, soit en tout : 7 l. 19 s.

14) Item, pour 15 manœuvres à gages 8 d. par jour chacun, pour le même terme, pour 106 jours chacun, en tout : 53 l.

15) Item, pour 2 ouvriers à gages pour le même terme, 5 d. par jour chacun, 106 jours chacun, en tout : 4 l. 8 s. 4 d.

16) Item, pour l'avoine des bêtes qui sont 5 bêtes de la fête de la Sainte-Marie-Madeleine au vendredi après la fête de la Saint-Nicolas pour 140 jours, 94 setiers d'avoine, chaque setier compté 3 s. : 14 l. 2 s.

17) Item pour le foin et l'herbe pour lesdites bêtes : 33 s. et pour la bête qui fait le transport au château : 11 s.

18) Somme des ouvriers à gages et à la journée et des herbes et des bœufs et des hommes de terre : 176 l. 19 s. 7 d.

19) Item, dépense des travaux pour le même terme pour 18 colliers simples (?) aux bêtes et 24 contre-colliers (?) et 3 paires de cordes : 6 s. 1 d. Et pour 12 livres de bourre pour faire les bâts : 5 s. Et pour 1 bât neuf, la couverture comptée : 14 s. Et pour un autre bât à faire : 7 s. Et pour 55 clous de faire : 3 s. Et pour la paille des bêtes : 3 s. 2 d. Et pour chercher les clous à Alet : 7 d. Et pour 4 douzaines de feuilles (?) : 10 s. Et pour les porter : 4 s. Et pour 3 quintaux de fer, chaque quintal compté 11 s. : 33 s. Et pour 8 planches pour les portes et les fenêtres : 9 s. Et pour les porter : 2 s. Et pour 2 seaux : 3 s. 3 d. Et pour 13 sairias (peut-être des scies) : 9 s. 9 d. Et pour les porter : 2 s. 6 d.

20) Item pour détruire le rocher devant l'église et devant le donjon : 6 l. Et pour 7 degrés (marches) à faire à l'entrée du château, chaque degré compté 5 s. : 35 s. Et pour 12 saumées de plâtre à scinder de la carrière, chaque saumée comptée 5 d. : 50 s. Et pour 1 quarteron d'étain pour les gouttières : 13 s.

21) Somme des petits travaux susdits : 16 l. 10 s. 4 d.

22) Item, pour faire 2 citernes à Popia et pour en réparer une autre [...] Somme des citernes et des comptes susdits : 19 l. 13 s. 4 d.

23) Item, pour Pierre Pauc, pour 47 jours, à 2 s. par jour : 4 l. 14 s.

24) Item, pour son aide, pour 65 jours à 16 d. par jour : 4 l. 6 s. 8 d.

25) Item, pour la robe de Pierre Pauch : 50 s. et pour les ouvriers qui aident à la citerne : pour un ouvrier 10 d. par jour pour 50 jours : 41 s. 8 d.

26) Item, aux ouvriers, 9 d. par jour : Jean de Gant 52 jours. Raoulin Compeine 10 jours. Guilami le Breton 2 jours. Somme pour 64 jours de manœuvres pour 9 d. par jour : 48 s.

27) Item, aux ouvriers, 8 d. par jour : Philippe de Rouffiac 44 jours. Sire Etienne 18 jours. Galardo 37 jours.

Somme pour 99 jours de manœuvres, 8 d. par jour : 66 s.Analyse

Le chantier mobilise une grande diversité d'ouvriers. On trouve ainsi des ouvriers spécialisés (charpentiers, maçons, tailleurs de pierre, forgerons) rémunérés entre 12 et 14 deniers par jour. Au contraire, les manœuvres (simples porteurs et aides) sont rémunérés entre 5 et 9 deniers par jour. Les "hommes de terre" sont des paysans des villages voisins (Rouffiac, Soulatgé, Duilhac) réquisitionnés pour porter du bois, payés 4 deniers par jour. Quelques noms révèlent leur origine (Guilami le Breton, Jean de Gant), signalant une mobilité géographique ; ces personnes sont probablement venues de leur région dans le Languedoc, dans un contexte de reconstruction après la croisade des Albigeois et donc de besoin de main d'œuvre créant une offre avec des salaires intéressants. Le sire Étienne est possiblement un seigneur cathare vaincu.

Les matériaux utilisés comprennent le bois, la pierre, le métal et la corde. Le bois est prélevé dans les forêts environnantes, transporté jusqu'à Rouffiac, puis acheminé au château. Le compte mentionne l'utilisation d'un ingenium, probablement une cage à écureuil, pour faciliter le levage des matériaux.

Moyen Âge tardif

En 1321, la ville de Carcassonne reçoit l’ordre d’acheminer au château vingt casques à large bord plat, dix-sept arbalètes de deux modèles distincts et neuf crocs, nécessaires à son équipement[13].

En 1355, Henri de Trastamare, prétendant au trône de Castille et allié de Bertrand du Guesclin, défait à la Bataille de Nájera, trouve refuge au château avec l’autorisation du roi de France Charles V.

Époque moderne

En 1542, Jean de Graves, seigneur de Sérignan, s'empare brièvement de Peyrepertuse au nom de la réforme protestante, avant d’être capturé et exécuté.

Le traité des Pyrénées, signé en 1659, déplace la frontière franco-espagnole au sud des Pyrénées, entraînant le déclassement de Peyrepertuse en tant que place stratégique. Le château conserve cependant une garnison réduite, sous le commandement d’un officier subalterne, jusqu’à son abandon à la Révolution française.

Époque contemporaine

Vendu comme bien national en 1820, le site tombe progressivement en ruines. La première campagne de consolidation et de restauration du monument débute en 1950, marquant ainsi le début de sa mise en valeur patrimoniale.

Remove ads

De nos jours

Résumé

Contexte

Ses ruines accueillent aujourd'hui près de 100 000 visiteurs par an. À 800 m d'altitude, elles dominent le vignoble des Corbières et le village de Duilhac-sous-Peyrepertuse.

On y accède par une route qui s'arrête juste au-dessous de la falaise sur un parking, les visiteurs peuvent ensuite utiliser un chemin (environ un quart d'heure) pour faire le tour du château par l'est et rentrer par l'entrée principale côté nord. Même si le château est en ruines, la plupart des murs sont encore debout, certaines pièces sont encore bien conservées, notamment l'église Saint-Marie fortifiée dans le bas-château, avec son autel, et une partie de sa voute. Une citerne se trouve au fond.

Un sentier de grande randonnée, une variante du sentier cathare, part du village de Duilhac (prendre la route du château sur quelques centaines de mètres avant de prendre à droite un petit chemin qui coupe les lacets).

Par temps d'orage ou de grand vent, la montée est fortement déconseillée et souvent interdite pour protéger les visiteurs de la foudre et des glissades dangereuses dans l'escalier Saint-Louis[note 3], qui relie l'ancien château au donjon, déjà fort glissant par beau temps.

La falaise de calcaire est propice à l'escalade et les voies aboutissent toutes ou presque dans l'enceinte, les grimpeurs terminant leur ascension sous le regard des touristes spectateurs.

Remove ads

Description

Résumé

Contexte

Les ruines actuelles datent pour l'essentiel du XIIIe siècle (époque française)[15].

Le château mesure 300 mètres de long et 60 mètres de large dans sa plus grande largeur, et présente une allure générale d'un immense vaisseau de pierre, avec sa proue effilée sur laquelle on disposait une pierrière[16].

L'entrée, précédée d'une barbacane, se trouve au nord et en constitue l'unique accès, à l’exception d'une poterne dérobée accessible par une échelle mobile. Le reste du château est inaccessible de par les falaises qu'il surplombe. Tout le château est entouré de remparts soigneusement accrochés en haut des à-pics. Mais la muraille de la partie nord est plus accessible et plus imposante que celle de la partie sud qui est composée de pentes très abruptes. Il est composé de deux esplanades à l'est et à l'ouest. Celle de l'est est bordée d'une courtine de 120 mètres de long jalonnée par deux tours de plan semi-circulaire. Cette enceinte « basse » a conservé son chemin de ronde formé de dalles reposant sur des corbeaux. Le côté sud est défendu par l'à-pic de la falaise. L'angle nord-ouest abrite la porte d'entrée. On peut observer sur cette esplanade le château primitif du comte de Besalù et la chapelle du XIIe siècle[17]. Une ancienne citerne d'eau est visible près du château primitif.

Le donjon vieux est formé de l'église Sainte-Marie, de style roman, et d'un logis, constitué de deux pièces voûtées superposées. Quatre citernes[note 4], d'une capacité variant entre 12 et 40 m3[18], alimentaient le château[note 5]. La tour du « logis du Gouverneur » est pourvue d'archères en bêche. Une courtine crénelé rejoint le chevet de l'église Sainte-Marie qui a été surhaussé et fortifié ; les merlons sont percés d'archères[15].

Sur l'esplanade ouest se dresse le château plus récent perché sur le roc Sant Jòrdi. Il a été construit sur l'ordre du roi saint Louis en 1242 pour renforcer la forteresse. Pour y accéder, un escalier dit « de Saint-Louis » assez vertigineux monte le long de la paroi du roc. Le « donjon de Sant Jòrdi » est un château avec son propre système de défense capable de résister aux assaillants ayant réussi à accéder à la forteresse et possédait sa propre chapelle dans le donjon, la chapelle Sant Jòrdi (Saint-Georges) à nef unique.

Les archéologues ont découvert sur le site des fours à usage domestique[20]. Un passage voûté de 2,80 mètres de long permettait d'accéder à la source « Font de la Jaqueta » située en contrebas de la forteresse[21].

- Le château vu depuis le parking d'accès.

- La partie basse du château.

- Le château protégé par un abrupt spectaculaire côté ouest.

- Détail d'une courtine du bas-château.

- Vue générale du château depuis la vallée du Verdouble.

- Autre vue du château.

- Vue aérienne du château.

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads