Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Cimetière des Errancis

cimetière situé à Paris, en France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le cimetière des Errancis, aussi appelé cimetière de Monceau ou cimetière de Mousseaux, est un ancien cimetière de la Révolution française. Il était situé dans le 8e arrondissement de Paris actuel. Il tire son nom d’un lieu-dit, qui signifiait en ancien français « les estropiés », du verbe « eraincier », peut-être une maison de repos pour convalescents ou une sorte d'hospice.

Avec les cimetières de Picpus, de la Madeleine et Sainte-Marguerite, il était un des quatre cimetières du Paris de la Révolution à avoir reçu des corps suppliciés par la guillotine.

Remove ads

Situation

Le cimetière occuperait de nos jours un quadrilatère délimité par les rues du Rocher, de Monceau, le Parc Monceau (alors délimité par la rue de Miromesnil[1]) et le boulevard de Courcelles[2].

Origine du nom

Il portait ce nom, parce que les bohèmes habitant la Petite-Pologne, située dans le prolongement de la rue du Rocher[3], était une immense Cour des Miracles, simulaient autrefois des infirmités de toute espèce pour exciter la pitié des passants qui appelaient ces vagabonds des Errancis, des estropiés, des éreintés.

Historique

Résumé

Contexte

Avant la fermeture du cimetière de la Madeleine, la Commune de Paris avait fait choix d'un nouvel emplacement, à l'extrémité du faubourg de la Petite-Pologne. À la fin du XVIIIe siècle, vers le haut de la rue du Rocher, entre l'enceinte des Fermiers généraux, dont le tracé est aujourd'hui marqué par le boulevard de Courcelles et la rue de Valois-du-Roule, aujourd'hui rue de Monceau, un terrain vague s'étendait de la rue du Rocher jusqu'à la folie de Chartres, aujourd'hui parc Monceau. Le lieu était nommé le « clos du Christ ». Il était entouré de murs et destiné à la culture[4].

Sur le plan de Verniquet, publié avant 1789, on voit que la rue du Rocher s'arrêtait à la rue de la Bienfaisance, et que le surplus de la voie jusqu'à la barrière s'appelait rue d'Errancis, ou mieux des Errancis.

Près de l'ancien mur d'octroi, dont le tracé est aujourd'hui marqué par le boulevard de Courcelles et la rue de Valois-du-Roule, aujourd'hui rue de Monceau, à la rencontre de la rue des Errancis et de celle de Valois, on voyait, au commencement de la Révolution, un vaste terrain ayant la forme d'un carré long limité à l'ouest par le mur du parc Monceau, qui avait fait des Folie de Chartres le plus délicieux séjour.

Du fait de la saturation du cimetière de la Madeleine ce terrain en partie dévolu au maraîchage, la Commune de Paris fit abattre les ormes plantés dans ce terrain qui devint le cimetière des Errancis, et remplaça celui de la Madeleine.

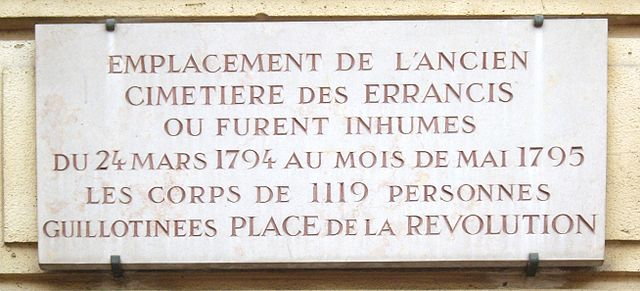

Ce terrain servit en 1794 de lieu d'inhumation ordinaire, du 5 au 25 mars, puis de lieu d'inhumation pour 1 119 personnes guillotinées pendant la Révolution française, du 25 mars au 10 juin.

Charlotte Corday fut une des premières victimes dont les restes furent inhumés en cet endroit. La fosse qu'on creusa pour recevoir les restes de Robespierre, Saint-Just, Georges Couthon, Fleuriot-Lescot, Payan, Vivier et autres victimes du 9 thermidor de l’an II () fut établie au nord du cimetière, le long du mur de l'ancien chemin de ronde de Clichy, réuni maintenant au rue de Monceau. On comptait vingt-deux troncs dans deux tombereaux (les têtes avaient été mises séparément dans un grand coffre), puis le cadavre de Lebas, le seul qui fut au complet en raison de son suicide. Les frais de transport et d'inhumation s'élevèrent à 193 livres, plus 7 livres données comme pourboire aux fossoyeurs, y compris l'acquisition de chaux vive, dont une couche fut étendue sur les restes.

C'est également là que fut ensevelie Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, le 10 mai 1794[5].

À l'entrée du cimetière se trouvait un panneau sur lequel était marqué « Dormir, enfin ».

Un bal s'y installa au début du XIXe siècle jusqu'à ce que le prolongement de la rue de Miromesnil et le percement du boulevard Malesherbes viennent morceler le terrain[6].

Les ossements retrouvés à l'occasion des travaux furent transportés pêle-mêle aux catacombes de Paris.

Remove ads

Inhumations

Avec pour seuls témoins les charretiers, les fossoyeurs et un commissaire de police, les corps des suppliciés étaient déposés dans des fosses communes de « quinze pieds carrés » environ, après avoir été entièrement dépouillés de leurs vêtements et de tous leurs effets personnels qui, consignés dans un registre, étaient ensuite remis à l'Hôtel-Dieu. Les corps étaient disposés tête-bêche, en plusieurs couches séparées par « six pouces de terre », les têtes séparées des troncs étant utilisées indistinctement pour remplir les vides. Dans certaines fosses, cohabitaient des corps de suppliciés et des cercueils « envoyés par l'état-civil ». La dernière couche de cadavres était recouverte d'un mètre de terre environ[7].

Remove ads

Liste des personnalités inhumées

Résumé

Contexte

Furent inhumés, entre juillet 1793 et mai 1795 :

- Claude Basire

- Jean-Michel Beysser

- Pierre Bourbotte

- François Chabot

- Pierre Gaspard Chaumette

- Jean-Baptiste Coffinhal

- Georges Couthon

- Georges Danton

- Jean-François Delacroix

- Joseph Delaunay

- Camille Desmoulins

- Lucile Desmoulins

- Arthur Dillon

- Charles Henri d'Estaing

- Fabre d'Églantine

- Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot le maire de Paris

- Antoine Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire.

- Jean-Baptiste Gobel, évêque constitutionnel de Paris.

- Guillaume-Antoine Nourry, dit Grammont

- François Hanriot

- Jacques-René Hébert

- Marie Marguerite Françoise Hébert

- Marie-Jean Hérault de Séchelles

- Martial Herman

- Jean-Joseph de Laborde

- Chrétien de Lamoignon de Malesherbes (avocat de Louis XVI à son procès)

- Antoine de Lavoisier

- Louis Lefèvre d'Ormesson de Noyseau

- Louis-Marie-Athanase de Loménie de Brienne

- Madame Élisabeth (sœur de Louis XVI)

- Édouard François Molé de Champlâtreux

- Pierre Nicolas Philippeaux

- Augustin Robespierre

- Maximilien de Robespierre

- Gilbert Romme

- Saint-Just

- Jean-Marie Hérault de Séchelles

- le cordonnier Simon

- François-Joseph Westermann

- Antoine Jean Terray et son épouse

Sous la Restauration, des fouilles furent en vain menées pour retrouver les restes d'Élisabeth de France.

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads