Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Constant II

empereur byzantin de 641 à 668 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Constant II Héraclius, officiellement Constantin comme nom de règne (en latin : Flavius Heraclius Constantius Augustus, en grec : Κώνστας Βʹ), né le et mort en juillet ou septembre 668 à Syracuse, en Sicile, fils de Constantin III et de Gregoria Anastasia, est un empereur byzantin de 641 à 668.

Constant II arrive jeune sur le trône, après la mort précoce de son père, au terme de plusieurs mois de succession difficile à la mort d’Héraclius. Petit-fils de ce dernier, il gouverne dans le cadre d’une régence dont l’organisation exacte nous échappe mais qui lui permet progressivement de prendre les rênes de l’Empire. Confronté au choc profond des conquêtes musulmanes, le début de son règne voit la perte de l’Égypte et le début de la conquête de l’Afrique byzantine, laquelle paraît de plus en plus éloignée de Constantinople. Surtout, en Anatolie, il peine à consolider des défenses byzantines de plus en plus assaillies, sur terre mais aussi sur mer par un califat en pleine expansion.

En dehors de ces efforts militaires réels, Constant tente de stabiliser un Empire en crise. Dans les Balkans, il se distingue par des tentatives énergiques mais incomplètes pour freiner la pénétration slave. Mais c’est surtout en Italie qu’il mène la politique la plus audacieuse. Comme bien d’autres empereurs, il tente de trouver une solution de compromis aux divergences théologiques de son temps, au travers de la défense du monothélisme. Il s’oppose alors frontalement à la papauté, allant jusqu’à faire arrêter le pape Martin Ier. Vers la fin de son règne, confronté à son impopularité à Constantinople, il se lance dans une tentative de recentrage du pouvoir politique byzantin, au travers d’une campagne militaire inédite en Italie. Il se rend d’abord à Rome, échoue à repousser durablement les Lombards puis s’installe à Syracuse de 663 jusqu’à sa mort, dont les circonstances restent mystérieuses, laissant le trône à son jeune fils Constantin IV.

Empereur vilipendé par les chroniqueurs pour ses prises de positions théologiques, parfois mal connu en raison du manque de sources et régulièrement contesté lors de son règne, les historiens modernes lui reconnaissent l’énergie dont il fait preuve pour tenter de stabiliser un Empire en crise. Son règne apparaît ainsi comme une phase de transition décisive entre l’Antiquité tardive et le monde byzantin médiéval, marquée par la survie résiliente de l’Empire face à des menaces systémiques.

Remove ads

Les sources

Résumé

Contexte

Perspectives byzantines

Le règne de Constant II se déroule dans une période de bouleversements profonds pour l’Empire byzantin, marquée par la perte de l’Égypte, la fragmentation des provinces orientales, la réorganisation militaire en Asie Mineure et le repli stratégique en Méditerranée centrale. Cette époque est également caractérisée par une rareté relative des sources historiques contemporaines, phénomène qui rend difficile une reconstruction continue et précise de la politique impériale, autant qu'une vision claire de la personnalité de Constant II[1],[2].

La Chronique de Théophane le Confesseur, rédigée au début du IXe siècle, demeure la principale source narrative pour appréhender les événements du règne de Constant II. Bien que postérieure de plus d’un siècle, elle s’appuie sur des matériaux aujourd’hui disparus, notamment la Chronique de Théophile d'Édesse et d’autres annales intermédiaires non identifiées[3]. Son récit est cependant teinté d’une lecture moralisatrice, parfois hostile à Constant II, en particulier sur sa politique religieuse et son transfert de résidence à Syracuse, perçu comme un abandon de Constantinople[4].

Parmi les autres sources byzantines de la période iconoclaste, le Breviarium du patriarche Nicéphore est notamment particulièrement lacunaire sur le règne de Constant. Georges le Moine, dans sa chronique ultérieure, reprend et amalgame les récits de ses prédécesseurs, sans toujours permettre de trancher sur les événements critiques comme l’usurpation de Mezezius ou la mort de Constant II[5].

Si la postérité de Constant II dans le monde byzantin est globalement marquée par son impopularité, voire son rejet, certains historiens postulent que des écrits plus ou moins contemporains sont le signe d'une propagande impériale en sa faveur. Gian Luca Potesta voit ainsi en lui le « Dernier empereur » mentionné dans une légende liée à la Sibylle tiburtine. Celle-ci, rapportée dans le Vaticinium de Constant, évoque l'arrivée d'un souverain capable de triompher des ennemis de l'Empire et de la chrétienté. Dans le contexte des crises du VIIe siècle et des conquêtes musulmanes, ces discours aux accents eschatologiques sont alors particulièrement développés, à l'instar de l’Apocalypse du pseudo-Méthode. Si les historiens ont parfois associé le Constant mentionné dans ces légendes à l'empereur du IVe siècle Constant Ier, Potesta estime plus probable qu'il s'agisse de Constant II, dans la continuité d'autres légendes comme celles associant Héraclius à un nouvel Alexandre le Grand[6]. Cela expliquerait également l'importance de l'implication de l'empereur dans les questions religieuses à cette période, pour tenter de trouver la formule qui permettrait de parer aux défis de son temps, quitte à s'opposer à la papauté[7].

Sources extérieures à l'Empire

Les sources extérieures à l’Empire sont particulièrement utiles pour compléter le tableau d'un règne mal couvert par les écrits byzantins[8]. Le Liber pontificalis, complété par le récit de Paul Diacre et celui d'Agnellus de Ravenne, fournit un éclairage précieux sur les relations entre Constant II et la papauté, notamment l’arrestation de Martin Ier, les tensions avec Vitalien, et la question de l’autocéphalie de Ravenne[9]. Le récit de la Vie grecque de Martin Ier et les lettres de Maxime le Confesseur permettent également d’aborder la controverse du monothélisme dans une perspective doctrinale et politique. Ces sources se montrent généralement hostiles à Constant II, du fait de sa politique agressive à l'égard de la papauté[10]. Des historiens ont aussi mis en évidence des chroniques plus tardives, comme celle de Frédégaire, qui est également défavorable à Constant, qui incarne la décadence religieuse de Constantinople[11].

Les chroniqueurs arabes, comme Al-Tabari et Al-Baladhuri, bien que postérieurs, évoquent les grandes étapes des conquêtes musulmanes et permettent de reconstruire la chronologie des campagnes militaires, même si leur attention reste concentrée sur les succès arabes et la diplomatie du califat[12]. À cela s’ajoutent les chroniques maronites et arméniennes (Ghévond, Movsès Kaghankatvatsi), qui proposent des vues alternatives sur la situation au Levant, en Arménie et en Anatolie orientale[13]. La chronique attribuée à l'Arménien Sébéos, qui se termine en 661, présente notamment l'avantage de sa contemporanéité[14].

Sur un sujet encore plus obscur comme la situation dans les Balkans, les historiens doivent s'appuyer sur des textes parfois bien postérieurs aux événements comme la Chronique de Monemvasia ou des textes religieux dont la fiabilité est sujette à caution, comme les Miracles de Saint Demetrios[15].

Enfin, les sources numismatiques, longtemps négligées, sont devenues des instruments d’analyse majeurs pour comprendre la communication impériale et l’évolution administrative du règne. Les études de David Woods, Marcus Phillips et Salvatore Cosentino ont mis en évidence l’importance des frappes provinciales (Alexandrie, Chypre, Ravenne) et leur rôle dans la transmission d’un message idéologique, notamment dans le contexte des conquêtes et des réformes militaires[16],[17],[18].

Perspectives modernes

Les interprétations modernes du règne de Constant II sont variables et dépendent pour partie des sources ou de leur absence. Ainsi, Walter Emil Kaegi le qualifie d'énigmatique, tant il peut paraître complexe d'appréhender certains aspects de son règne, comme son départ pour la Sicile[19]. Au XVIIIe siècle, Edward Gibbon reprend l'interprétation des chroniqueurs byzantins qui vilipendent Constant. Il met notamment l'accent sur le fratricide qu'il commet, apparenté à un sacrilège et faisant du départ de Constant pour la Sicile une fuite face au peuple et à un châtiment dont il ne peut échapper : « mais s’il pouvait échapper aux regards de son peuple, il ne pouvait se fuir lui-même : les remords de sa conscience créèrent un fantôme qui le poursuivit par terre et par mer, la nuit et le jour ». Finalement, il écrit qu'il meurt, « odieux à lui-même et odieux au genre humain »[20]. Les historiens plus modernes sont plus favorables à son égard, soulignant souvent son énergie et sa volonté, à l'instar de John Bagnell Bury. Dans le volume qu'il lui consacre, Andreas Stratos le décrit comme énergique et plutôt juste, tout en ayant des penchants autoritaires et bornés. Il lui reconnaît ses efforts face aux défis de l'Empire, même s'il n'est pas doté des talents de son grand-père et apparaît pénétré des valeurs impériales romaines[21]. De même, Warren Treadgold reconnaît l'énergie qu'il met à gouverner l'Empire, avec un sens de l'urgence qu'il souligne[22].

Le règne de Constant est surtout caractérisé par les bouleversements de fond qui frappent alors l'Empire byzantin, au point de faire du début de son règne une des grandes bornes chronologiques de l'histoire byzantine[23]. C'est alors la fin de l'Empire romain tardif, période dans laquelle l'Empire d'Orient garde de nombreux aspects de la romanité traditionnelle tandis que les décennies et les siècles à venir ouvrent vers une adaptation des structures impériales à un contexte nouveau. Constant II participe de cette transition mais également de ces hésitations, à l'instar de son essai de relocalisation à Syracuse, illustration d'un Empire en quête de nouveaux équilibres[24].

Remove ads

Premières années

Résumé

Contexte

Jeunesse et personnalité

Constant II, né sous le nom d'Héraclius Constantin le [25], est le fils aîné de l'empereur Constantin III, lui-même fils d'Héraclius, et de son épouse Gregoria Anastasia[26],[27]. Sa naissance en 630 intervient dans un contexte dynastique fragile, marqué par la vieillesse d'Héraclius et les tensions entre les différentes branches de la famille impériale. À la mort d'Héraclius en février 641, l'Empire est confié conjointement à Constantin III et à son demi-frère Héraclonas, fils d'Héraclius et de sa nièce et seconde épouse, Martine. Cependant, cette co-régence tourne rapidement à l'affrontement. Constantin III meurt dès mai 641[N 1], probablement de la tuberculose, alors que des accusations d'un empoisonnement orchestré par Martina circulent largement, ce qui fragilise la position du jeune Constant, âgé d'à peine onze ans[28]. Malgré tout, un papyrus semble attester qu'il a été nommé césar lors du bref règne de son père, consolidant ainsi sa prétention au trône[29].

S'il est réputé de petite taille, d'où potentiellement son surnom de Constant, rien n'est connu de sa vie privée ou de son caractère. Les récits laissés par des chroniqueurs qui lui sont souvent hostiles en font un homme cruel, détesté de tous et profondément seul, parfois décrit comme le nouveau Caïn[30].

Accession au trône et régence

Constant II est finalement couronné à la faveur d'une sédition contre Martine, veuve d'Héraclius, et son fils Héraclonas, suspectés tous deux d'avoir fait périr Constantin III pour se réserver le pouvoir. Ils sont d'abord contraints d'accepter Constant comme co-empereur. Puis, en septembre 641, Martine et Héraclonas sont renversés, mutilés et exilés par le général Valentin, officier promu par Constantin III[31]. Le Sénat confirme la destitution des deux personnages, ce qui confirme son regain d'autorité puisque les sénateurs se chargent aussi de la tutelle de Constant II[32]. Cette institution avait vu ses fonctions se réduire sous Justinien et entendait récupérer son pouvoir. D'ailleurs, Constant prononce un discours à l'intention des sénateurs dès son intronisation comme seul empereur, dans lequel il vante leur vertu[N 2]. L'organisation exacte de la régence nous est inconnue mais le patriarche Paul II de Constantinople (fl. 641-653) se voit confier la garde du jeune souverain sans oublier le rôle du Sénat, mais le pouvoir est exercé par le général Valentin, qui dès 642 marie sa fille Fausta au jeune empereur. C'est également en 642 que Constant revêt la dignité de consul. C'est alors le dernier empereur à le faire, confirmant le déclin depuis longtemps amorcé de cette fonction traditionnelle de la vie politique romaine[33].

Assez rapidement, Valentin aurait revendiqué le trône pour lui-même, avec des versions discordantes selon les sources. Walter Emil Kaegi préfère la version de Jean de Nikiou, qui note que c'est dès 642 qu'il est poussé à y renoncer par une émeute populaire. Il aurait alors eu pour mission de combattre les Arabes, sans grands résultats et aurait été exécuté en 644[34]. Selon Théophane le Confesseur, c'est à cette date qu'il aurait fomenté un coup d'état, là encore déjoué par les Constantinopolitains et qui conduit à son exécution[35]. Si Constant est alors très jeune, il aurait su assez tôt comment s'assurer de la fidélité de l'armée pour garantir sa position. C'est notamment ce qui est rapporté par la Chronique de Séert du XIe siècle[36].

Le nom de règne de Constant II a donné lieu à diverses confusions. Nommé Héraclius par son père, les Byzantins lui préfèrent le patronyme de Constantin, ce qui le rapproche de son propre père. Certains historiens reprennent cette pratique, à l'instar d'Andreas Stratos, lequel lui donne comme nom de règne « Constantin III ». Son père devenant alors Constantin II. Dans l'ensemble, les actes officiels qui se rattachent à son règne font figurer le nom Constantin mais le surnom de Constant (petit Constantin) finit par lui être donné de façon officieuse, peut-être pour souligner sa petite taille ou sa jeunesse[37]. C'est ce patronyme qui recueille l'adhésion de l'essentiel des historiens modernes, suivant en cela les chroniqueurs du règne de Constant[38],[N 3]. Un autre surnom lui aurait été attribué, celui de Pogonate (à la longue barbe ou le barbu). Longtemps attribué à son fils par une erreur d'identification, les historiens modernes s'accordent pour adjoindre ce qualificatif à Constant, ce qui est cohérent avec son apparence sur certaines pièces de monnaie[39].

Remove ads

La menace islamique

Résumé

Contexte

Au moment où Constant II accède au pouvoir en 641, l'Empire byzantin est déjà ébranlé par une série de défaites militaires majeures. La bataille du Yarmouk en 636 a anéanti la capacité de l'Empire à défendre durablement ses provinces du Proche-Orient. La conquête musulmane, entamée sous le califat d'Abu Bakr et amplifiée par son successeur Omar, se révèle irréversible. Dès le début de son règne, Constant II doit donc faire face à un processus d'effondrement territorial qui met en péril les fondements mêmes de l'État byzantin, sans disposer des moyens de lancer une véritable contre-offensive[40].

Perte de l'Égypte

L’un des théâtres décisifs est l’Égypte. Après avoir sécurisé la Palestine et la Syrie, les forces musulmanes, sous la conduite d'Amr ibn al-As, franchissent le Sinaï à l’hiver 639. La résistance byzantine, désorganisée, peine à ralentir l’avancée arabe. Le siège de Babylone d’Égypte, entamé en juillet 640, s’éternise dans des conditions extrêmes ; l'armée impériale, mal approvisionnée et affaiblie, capitule après six mois de résistance[41]. La chute de Babylone ouvre la route vers Alexandrie, qui tombe à son tour en novembre 641. Une tentative de reconquête byzantine par voie navale permet brièvement de reprendre Alexandrie en 645, mais les Byzantins sont définitivement expulsés en 646 après une nouvelle offensive arabe, soutenue par une flotte plus expérimentée, lors de la bataille de Nikiou[42]. La perte de l’Égypte a des conséquences catastrophiques : en privant Constantinople de ses ressources céréalières traditionnelles, elle entame la capacité de l'État à soutenir financièrement et logistiquement son armée[43],[44].

Difficultés en Afrique

Dans la continuité de ces pertes, la situation en Afrique du Nord empire rapidement. Après la prise de la Cyrénaïque vers 642, les troupes arabes poursuivent leur progression vers la Tripolitaine, exploitant le vide militaire laissé par les Byzantins[45].

La situation politique en Afrique byzantine devient critique dès le début du règne de Constant II. Isolé de Constantinople par la distance et par les désordres politiques du centre impérial, Grégoire le Patrice, exarque d’Afrique, développe une attitude de plus en plus autonome. Entre 644 et 646, il aurait pris le titre de roi (rex en latin, basileus en grec) ou d'empereur d'Afrique, sans pour autant rompre totalement avec la légitimité impériale[46].

Les motivations de Grégoire semblent multiples et imparfaitement appréhendées[48]. D'une part, il s'oppose à la politique religieuse de Constantinople, notamment à l'édit du Typos imposant le silence sur la question du monothélisme[49]. D'ailleurs, peu de temps auparavant, l'Afrique est le théâtre du débat entre Maxime le Confesseur, opposant au monothélisme et l'ancien patriarche Pyrrhus de Constantinople, lequel sort perdant alors que l'Afrique s'affirme comme un foyer d'opposition au monothélisme. D'autre part, Grégoire tente de renforcer localement la capacité de résistance contre les avancées musulmanes, face à un Empire central incapable de lui envoyer des renforts significatifs. Pour cela, il a pu être tenté d'utiliser ses ressources locales pleinement, en interrompant les versements fiscaux ou de blé à Constantinople[50].

En 647, apprenant l'approche d'une armée arabe commandée par Abdallah ibn Saad, Grégoire rassemble une force estimée à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. L'affrontement a lieu près de Sufetula, dans l'actuelle Tunisie. Malgré son avantage numérique initial, l'armée byzantine est mal coordonnée et s'effondre rapidement face aux forces musulmanes plus mobiles[51]. Grégoire est tué au combat, précipitant la désorganisation complète de la résistance africaine[52].

La mort de Grégoire marque une rupture historique : la Byzance africaine, privée de sa capacité de défense intérieure, se replie sur quelques citadelles côtières comme Carthage. L’Empire perd ainsi presque toute autorité effective sur l’intérieur du Maghreb[53]. Constantinople, absorbée par ses propres luttes contre les Arabes en Orient et en Asie Mineure, n'a ni la capacité ni les moyens de restaurer une domination pleine sur l'Afrique du Nord. Néanmoins, Gennadios II, le successeur de Grégoire, parvient à stabiliser le front en versant un tribut aux Arabes, tout en reconnaissant l'autorité de Constant II, au moins jusqu'en 663[54]. Pour autant, cette défaite et le tribut associé, particulièrement coûteux, aggravent encore plus les difficultés fiscales de l'Empire[55].

La progression musulmane en Anatolie

Sur le front oriental et en Asie Mineure, la situation n’est guère meilleure. Après la bataille de Yarmouk en 636, les armées byzantines se sont repliées au-delà des monts du Taurus, la barrière naturelle qui sépare l'Anatolie du reste du Proche-Orient. Dès 641, les premières incursions arabes frappent la Cilicie, puis remontent vers la Cappadoce et la Galatie[56]. La faiblesse de la couverture défensive oblige Constant II à recourir à des stratégies de contournement : plutôt que de défendre systématiquement les frontières, l'Empire se replie sur ses fortifications urbaines majeures, laissant de larges territoires ouverts aux razzias. La chronologie des événements est erratique, en raison des sources byzantines lacunaires et de la difficulté à relier le calendrier hégirien utilisé par les sources musulmanes aux années conventionnelles. En 643-644, c'est la région d'Amida qui est visée[57], puis Césarée de Cappadoce en 647, attaquée par Mu'awiya, gouverneur de Syrie. Ce dernier vise Iconium en 649, tandis que la province arménienne de Sophène est attaquée vers 651[58],[59]. Une trêve est malgré tout conclue pour deux ans en 649, lors de laquelle Constant accepte de livrer comme otage à la cour de Damas un aristocrate byzantin, Grégoire, qui pourrait avoir été un neveu d'Héraclius et donc un parent de Constant[60],[61]. Pour autant, cette succession de raids inaugure une longue phase des guerres byzantino-arabes en Anatolie, lors de laquelle l'Empire byzantin est confronté à la récurrence d'assauts continuels des armées arabes, qui ne parviennent malgré tout pas à obtenir d'importants gains territoriaux[62].

En parallèle, la conquête des littoraux levantins permet aux Musulmans de disposer de ressources navales et de marins qu'ils mettent au service de leurs visées expansionnistes. Ils mènent un premier raid dès 649 contre Chypre mais essuient une défaite avant de parvenir à piller l'île l'année suivante[63], laquelle devient dès lors progressivement une sorte de condominium byzantino-arabe[64]. En 654 ou, plus sûrement, en 655, les Arabes dirigent une importante armada contre l'Empire byzantin, peut-être lié à une attaque directe contre Constantinople selon l'interprétation du récit de Sébéos[65]. En face, Constant II tente de s'affirmer comme jeune empereur et prend la tête de la marine byzantine qui subit une déroute lors de la bataille des Mâts[66],[67]. Si Constant parvient de justesse à échapper à la capture, peut-être en se déguisant en simple soldat, cet affrontement consacre la capacité navale nouvelle des musulmans, qui peuvent lancer des raids d'ampleur jusqu'en mer Égée, visant par exemple l'île de Rhodes[68]. Quant à la suite directe de la bataille des Mâts, si les Arabes ont effectivement tenté de s'en prendre à Constantinople, une tempête aurait détruit une partie de leur flotte[69]. Selon plusieurs sources, dont la chronique de Théophane le Confesseur ou celle de Michel le Syrien, c'est à l'occasion d'un de ces raids en 654 que les Arabes auraient définitivement mis à bas le colosse de Rhodes, même si de tels récits sont vraisemblablement légendaires[70]. Quoi qu'il en soit, la flotte arabe parvient régulièrement à piller les îles byzantines de la mer Égée mais semble lancer des raids jusqu'en Sardaigne, avec une attaque attestée à Olbia vers 666[71],[72].

En 656, l'éclatement de la première Fitna, une guerre civile au sein du califat, offre une trêve bienvenue à Constant II, qui réorganise quelque peu la défense de l'Anatolie[73]. Elle permet même à Constant II de signer une paix avantageuse avec Muʿawiya en 659, ce dernier s'engageant à payer un tribut à l'empire (1 000 nomismata, un cheval et un esclave par jour) pour éviter que les Byzantins ne tirent trop avantage du désordre grandissant dans le califat[74],[N 4]. Pour autant, cette accalmie ne dure que trois ans ans. À partir des années 660, les troupes arabes commencent à hiverner en territoire byzantin, notamment en Cappadoce, confirmant l’enracinement durable de la menace et profitant peut-être du départ de Constant II pour l'Italie en 662-663[75],[76]. En 664-665, les Musulmans atteignent Colonée puis, plus tard, s'approchent d'Antioche de Pisidie[77]. En parallèle, les raids maritimes se multiplient, ce que certains historiens lient parfois à un début de blocus de Constantinople, alors que des incursions pénètrent jusqu'en Bithynie vers 666-668[78],[79].

Perte d'influence en Arménie

L’Arménie constitue au VIIe siècle un espace frontalier stratégique, à la fois zone tampon entre l’Empire byzantin et le califat omeyyade, et région chrétienne autonome, liée culturellement à Byzance mais divisée sur le plan doctrinal. La principale ligne de fracture est la fidélité de l’Église arménienne au monophysisme, rejetant les décisions de Chalcédoine (451), tandis que Constantinople défend la foi chalcédonienne, et sous Constant II, impose le monothélisme comme compromis doctrinal[80].

Cette divergence devient une source de tension accrue sous le règne de Constant II, notamment à l'occasion de tentatives byzantines de réintégrer l’Église arménienne dans l’orthodoxie impériale, souvent perçues comme des intrusions politiques. Les relations sont profondément bouleversées par les conquêtes arabes à partir des années 640. Dès 640–642, les premières incursions musulmanes atteignent le sud du Caucase. Constant II hérite d’une situation dégradée : les Arabes lancent des raids en Arménie depuis le nord de la Mésopotamie, et Byzance perd le contrôle effectif de plusieurs forteresses dans les vallées de l’Ararat et du lac de Van[81].

Pour pallier cette perte d’influence, Constant II adopte une politique pragmatique : il tente de consolider les alliances avec certains princes arméniens, notamment Théodoros Rechtouni, un noble local influent, à qui il confère le titre de curopalate. Ce choix vise à garantir un front commun contre les musulmans, mais provoque des tensions au sein de la noblesse arménienne, divisée entre fidélité à Byzance, accommodement avec les Arabes, et autonomisme[82]. La politique de Constant II en Arménie n’échappe pas aux limites déjà identifiées dans ses autres provinces périphériques : dépendance à des intermédiaires locaux, absence d’intervention militaire directe durable, déséquilibre entre promesses impériales et capacité d’action. Vers 652-654, Théodoros Rechtouni se rallie aux Arabes, refusant de soutenir le monothélisme promu par l’Empire. Cet épisode symbolise la défiance religieuse autant que politique vis-à-vis de Constantinople. En réponse, l’empereur mène une armée en Arménie et tente d’imposer un autre prince, Moušeł IV Mamikonian, mais son influence reste fragile et de courte durée puisqu'il est chassé dès que Constant rentre à Constantinople[83]. Peu après, Théodoros Rechtouni est à son tour chassé par les Arabes et remplacé par Hamazasp IV Mamikonian, lequel préfère faire allégeance à Constant II lors de la première Fitna à la fin des années 650 mais il semble être expulsé au retour des Arabes en 661[84].

L'empereur tente aussi d'imposer à l'Église apostolique arménienne qu'elle se soumette au patriarcat de Constantinople et accepte le Symbole de Chalcédoine. Mais après la promulgation d'un édit en ce sens en 648 ou 649, le clergé arménien et de nombreux princes du pays, y compris le prince arménien Théodoros Rechtouni, se réunissent en un concile à Dvin et condamnent solennellement l'édit malgré l'adhésion à celui-ci du catholicos Nersès III le Bâtisseur. Il en résulte que l'Arménie rejette la suzeraineté byzantine et accepte celle du calife. C'est à cette occasion que Constant intervient militairement en Arménie vers 652, avant de devoir s'en retirer face à la menace d'une sédition à Constantinople[85].

Cette oscillation des princes arméniens entre Byzance et le califat reflète à la fois leur autonomie, la faiblesse militaire de l’Empire à l’est, et les tensions doctrinales persistantes. L’Arménie devient progressivement un espace tampon instable, dont l’allégeance dépend surtout de l’équilibre des forces militaires régionales. L’Arménie apparaît ainsi comme un théâtre secondaire mais révélateur du recul byzantin sous Constant II. L’échec à imposer une doctrine unitaire, la dépendance à des élites féodales volatiles, et l’absence de réel contrôle administratif et militaire laissent le terrain libre à l’expansion musulmane. Toutefois, Byzance conserve jusqu’à la fin du siècle un réseau d’influence symbolique, à travers les titres, les récompenses, et un encadrement religieux minimal, prélude à un regain de contrôle partiel sous Justinien II[86]. Cette capacité à conférer des titres comme levier diplomatique est d'ailleurs utilisée par Constant II pour gagner les faveurs du prince Javanshir de l'Albanie du Caucase, voisine de l'Arménie et qui alterne entre soumission et opposition au califat[87],[88]. Il semble que Constant rencontre Javanshir à deux reprises, lors de sa campagne en Arménie, l'investissant formellement comme « roi des peuples d'Orient », même si Javanshir finit par revenir dans le giron musulman à la fin des années 660[89].

Une ambassade en Chine

Parmi les actions menées par l'Empire byzantin pour se défendre face aux musulmans, une ambassade envoyée auprès de l'Empire de Chine est mentionnée vers 643. Les sources chinoises mentionnent qu'elle agit au nom de l'empereur byzantin, en l'occurrence Constant II, appelé Potoli ou Bōduōlì (波多力)[N 5] et qu'elle emporte avec elle de nombreux cadeaux. Si l'idée d'une alliance contre les musulmans est régulièrement évoquée et expliquerait également l'envoi d'émissaires par le dernier souverain perse[90], il est aussi possible que cette ambassade ait eu pour objet la pacification des régions traversées par les routes de la soie, puisque les sources chinoises évoquent des marchands. Dans tous les cas, le résultat des éventuelles discussions n'est pas connu mais d'autres ambassades byzantines ultérieures sont parfois rapportées dans les sources chinoises[91],[92].

Remove ads

Face aux Slaves dans les Balkans

Résumé

Contexte

La situation des Balkans au VIIe siècle est particulièrement confuse. Considéré comme un front secondaire face aux menaces venues d'Orient, il est mal couvert par les sources byzantines et il est difficile d'avoir une idée précise du désagrègement de la frontière byzantine sur le Danube. Dès la fin du VIe siècle, dans la suite de la poussée des Avars en Pannonie, des peuples slaves franchissent le fleuve et profitent des difficultés militaires de l'Empire sur d'autres fronts pour s'installer, parfois pacifiquement, dans des provinces byzantines. Héraclius lui-même se contente de repousser les invasions des Avars, sans vraiment rétablir la complète souveraineté byzantine au sud du Danube. Ainsi, des sklavinies, des sortes de principautés slaves autonomes, se constituent dans les Balkans mais sans constituer une entité politique unifiée, apte à véritablement menacer Constantinople. Concentré sur le péril représenté par le califat, Constant II ne tourne son attention dans les Balkans que vers 655-656[N 6], avec le répit octroyé par la première Fitna. Face à un adversaire divisé et relativement faible militairement, Constant II semble remporter une victoire facile et faire de nombreux prisonniers[93], dont certains sont incorporés dans l'armée[94]. Il n'est pas impossible que ceux-ci aient été déportés en Anatolie pour repeupler consolider les défenses de cette région, une pratique régulièrement utilisée par les souverains byzantins[95]. Ce mouvement permet également d'affaiblir d'autant la présence slave dans les Balkans[96]. Il intervient à nouveau en 661-662, alors qu'il est en chemin vers l'Italie et mène campagne vers Thessalonique, véritable îlot de résistance byzantine dans la région, avant de se diriger vers Athènes et Corinthe, sécurisant une partie de la Grèce, notamment le parcours de la Via Egnatia, stratégique pour l'accès byzantin à la mer Adriatique[97].

Illustration de la difficulté de ces reconstructions chronologiques, les historiens se disputent sur l'étendue de la pénétration slave et bulgare dans les Balkans. Ainsi, Kenneth Setton estime que Corinthe est occupée par les Bulgares dits Onoghours dès 641-642 et que Constant II libère la ville grâce à sa campagne des années 650[98] mais Peter Charanis est moins définitif sur la perte de souveraineté byzantine sur la cité[99]. Quant à Andrei Gandila, il préfère voir une dépopulation progressive des ensembles urbains byzantins des Balkans en général et de la Thrace en particulier, sans effondrement brutal de l'autorité byzantine. Quoi qu'il en soit, les efforts de Constant II ne peuvent annihiler la présence slave, qui reste un défi durable posé à la souveraineté impériale dans les Balkans[100].

Remove ads

Actions administratives et militaires

Résumé

Contexte

Réformes militaires

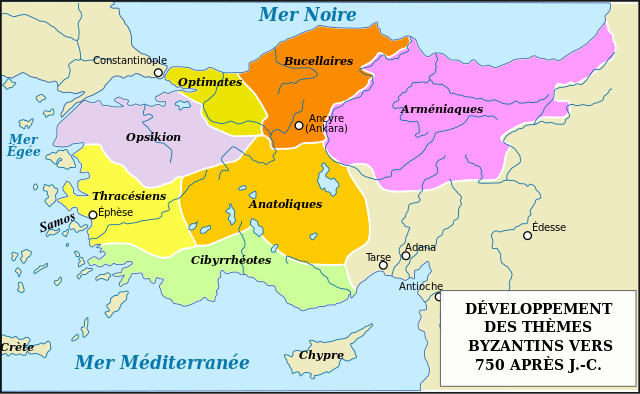

Constant II tente d’adapter l’appareil militaire byzantin à la nouvelle réalité territoriale de l'Empire et à un contexte militaire principalement défensif. Constatant l’inefficacité d’une armée expéditionnaire centralisée, coûteuse et vulnérable, il engage la création progressive des thèmes. Ces nouvelles unités administratives et militaires, telles que les Anatoliques, l’Opsikion (issu de l’Obsequium, la garde impériale), les Arméniaques et les Thracésiens, associent une armée territoriale directement enracinée dans son district à une autorité politique locale (le stratège), capable de lever, financer et mobiliser les troupes[101]. L'affirmation du stratège vient d'ailleurs rompre définitivement avec le principe encore subsistant de séparation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire qui a cours dans l'Empire romain tardif[102],[103]. Progressivement, ces unités s'enracinent sur le terrain qu'elles occupent, avec un recrutement de plus en plus local de paysans-soldats mobilisables en cas de besoin et elles forment ainsi le noyau des futures provinces de l'Empire. Il est d'ailleurs possible qu'une forme de conscription fasse son retour sous Constant II[104]. Les historiens restent profondément divisés sur le rôle joué par les différents empereurs de cette période dans cette réforme. Georg Ostrogorsky a popularisé la thèse d'une refonte voulue dès les derniers temps du règne d'Héraclius, tandis que Warren Treadgold fait de Constant II l'inventeur des thèmes[105]. À l'image de John Haldon ou Constantin Zuckerman, tenants d'une transition progressive vers ce nouveau système, il demeure difficile d'attribuer la paternité de cette réforme ou de cette évolution à un empereur en particulier car sa mise en œuvre paraît échelonnée dans le temps, sans prise de décision formalisée mais Constant est un acteur central de cette transition[106].

Si le règne de Constant II est marqué par la défaite navale lors de la bataille des Mâts, il s'illustre également par une action résolue d'adaptation de la marine byzantine. Il en renforce la structure propre, distincte jusque dans sa hiérarchie de celle de l'armée. Des historiens comme Constantin Zuckerman en font d'ailleurs le fondateur de la marine byzantine en tant que tel. Si tous les historiens ne s'accordent pas sur ce constat, ils reconnaissent le rôle important de Constant II dans l'adaptation de la flotte aux réalités de son temps puisqu'elle fait désormais face à une réelle menace navale[107]. Certaines des mesures fiscales prises par Constant II quand il est en Italie visent d'ailleurs probablement à renforcer la marine, à l'instar d'un système de corvées[N 7], souvent lié à l'émergence de la flotte centrale dite des Karabisianoi[108],[109].

Toutefois, les efforts de Constant II se heurtent à des limites structurelles redoutables. La perte de l'Égypte et du Levant prive l'Empire de plus de la moitié de ses revenus fiscaux, compliquant le financement des réformes militaires[110]. L'effondrement démographique, aggravé par les famines, les épidémies et les déplacements de population, épuise les capacités de recrutement. L'Empire doit de surcroît faire face à une flotte arabe désormais capable de rivaliser avec la marine byzantine, autrefois dominante. Ainsi, malgré une résistance acharnée et des adaptations institutionnelles majeures, Constant II se trouve dans une position défensive constante. Son règne incarne la transition douloureuse entre l'Empire tardif des expéditions offensives et un nouvel Empire byzantin, recentré, territorialisé et profondément transformé par l'épreuve des conquêtes musulmanes[111].

À l'instar de son grand-père, Constant II s'efforce de participer à certaines campagnes militaires, peut-être dans un essai d'émulation avec Héraclius mais probablement aussi pour répondre à une attente de ses soldats, sans parvenir à remporter de victoires probantes ni faire preuve de qualités stratégiques significatives[112].

Réformes administratives

Dans la lignée d'évolutions déjà sensibles sous Héraclius, notamment l'hellénisation de l'administration impériale, Constant II généralise l'usage du titre de basileus, l'équivalent grec d'empereur ou d’augustus, son synonyme latin. Sans que le terme d’augustus disparaisse totalement, il fait plutôt figure de survivance et est nettement remplacé par celui de basileus dans la nomenclature impériale. En cela, des historiens voient dans cette évolution l'affirmation d'un monde impérial romain nettement plus oriental, qui se détourne progressivement de son héritage latin[113].

Au-delà de ce sujet, l'activité législative de Constant II est profondément méconnue. Aucun texte particulier n'émanant de lui ou de sa chancellerie n'a survécu, en-dehors du cas particulier du Typos en matière théologique. La rareté des sources documentaires de cette époque peut expliquer un tel manque mais des historiens comme John Haldon considèrent également que la pratique de l'administration byzantine évolue sous le coup des crises et des conquêtes musulmanes. En outre, la pratique administrative byzantine est plutôt d'user de la loi pour établir un ordre du monde que pour impulser des réformes. Ainsi, pour les souverains de cette période, il apparaît moins nécessaire de publier des textes législatifs formels, sous la forme traditionnelle des novelles car il n'est pas dans leur intention de bouleverser l'ordre législatif romano-byzantin[114]. Cette évolution préexiste d'ailleurs en partie à Constant II puisque la législation d'Héraclius est également fort mal connue. Cela n'empêche pas des mouvements de transformations profondes de l'administration, comme en atteste l'apparition progressive des thèmes cités plus haut mais ils ne se traduisent pas par l'élaboration de lois nouvelles. Possiblement, des sortes de décrets impériaux sont certainement émis, sans intention délibérée de revenir sur l'architecture légale issue du Code Justinien, d'autant que le contexte administratif d'un Empire en crise ne permet pas une telle ambition[115]. Également, l'empereur semble surtout désireux de légiférer en matière théologique, ce qui explique que le Typos soit le seul véritable texte normatif issu de Constant II à avoir survécu, à l'instar d'autres documents de ce type à cette période, comme l'Ecthèse d'Héraclius[116].

Réformes fiscales

Tout au long de son règne, Constant II est confronté à l'insuffisance des ressources de son Empire face aux défis qu'il affronte. Il est difficile d'avoir une vision précise des moyens qu'il met en œuvre pour lever de nouveaux impôts, tant les sources sont éparses mais il est possible de constater qu'il tente à plusieurs reprises de susciter de nouvelles ressources fiscales. C'est plus particulièrement le cas quand il se rend en Italie puis en Sicile, puisque les sources occidentales orientent vers une fiscalité impériale agressive, liée à la reprise de la guerre contre les Musulmans. Récemment, Constantin Zuckerman a fait de Constant le potentiel créateur d'un impôt byzantin plus tardif, le kapnikon. Il s'agit d'un impôt relevant de la catégorie des capitations, nouveau dans le contexte byzantin. Il pèse sur l'ensemble de la population, ce qui explique que le Liber pontificalis évoque une calamité pesant sur le plus grand nombre. Cette hypothèse soutenue par Constantin Zuckerman s'appuie sur l'existence d'un impôt équivalent dans le monde musulman, dont Constant II se serait inspiré pour optimiser les levées fiscales en promouvant une taxe relativement simple à prélever et qui est amenée à prospérer dans les décennies à venir, non sans provoquer de vives tensions en Italie[117].

Tentatives de soulèvements et séditions

Le gouvernement de Constant II est marqué par plusieurs rébellions et tentatives de coup d'État, à l'image des séditions provinciales en Italie et surtout en Afrique, avec Grégoire puis Gennadios II, témoignages de difficultés de l'autorité impériale à s'imposer sur ses périphéries[118],[119]. À Constantinople, au-delà du complot de Valentin au début du règne de Constant, plusieurs événements illustrent la difficulté de Constant à garantir la stabilité politique de son règne, expliquant pour partie qu'il décide de partir pour Syracuse dans les années 660. Vers 660, il rentre en opposition frontale avec son frère, Théodose, accusé de complot et mis à mort. Les motifs de cette exécution restent largement mystérieux même si son frère a pu être accusé de vouloir s'emparer du trône mais ce fratricide contribue à la légende noire de Constant. Le traitement infligé au pape aurait également contribué à son impopularité. Selon Jean Zonaras, l'empereur aurait été détesté par les habitants de la capitale, tandis que Michel le Syrien met l'accent sur le manque de fiabilité de l'armée. Il est possible de mettre en cause les corps des Excubites ou bien les contingents installés en Thrace, tous à proximité directe de Constantinople et donc particulièrement menaçants[120]. En 652, alors que Constant a quitté Constantinople pour l'Arménie, il s'inquiète que Georges le Magistre, un important notable resté à Constantinople, ne profite de son absence pour prendre le pouvoir avec le soutien des troupes de Thrace notamment. Si Constant parvient à faire prisonnier Georges le Magistre, il ne peut que constater à cette occasion le climat séditieux qui agite certaines de ses troupes[121].

Ces mouvements de révolte illustrent une relative perte d'autorité du pouvoir central, affaibli par des défaites d'ampleur et possiblement aussi par la minorité de Constant II, tandis que le poids de l'armée tend à s'accroître[122]. Ainsi, en 651, alors qu'il négocie une trêve avec Mu'awiya, Constant II prend le soin de consulter l'armée[123]. En outre, avec la disparition progressive d'une armée de campagne centralisée et l'émergence d'armées provinciales, celles qui forment les noyaux des futurs thèmes, la question de leur loyauté tend à s'affirmer, avec le risque que leur implantation locale ne les rende plus fidèles à un général qu'à l'empereur. Cette tendance est plus forte dans les régions les plus périphériques, en particulier l'Arménie. Cette région frontalière, marquée par les divergences théologiques avec Constantinople, est le foyer de différentes séditions, dont celle de Saborios qui intervient à la toute fin du règne de Constant, en 667-668. Saborios s'appuie notamment sur le soutien de Mu'awiya, alors à Damas et sur l'appui du contingent des Arméniaques dont il est le commandant pour s'avancer jusqu'en Bithynie, alors que Constant est à Syracuse. Finalement, la rébellion s'éteint avec la mort accidentelle de Saborios mais des historiens comme Kaegi en font le premier exemple fort de la révolte de troupes thématiques[124].

La numismatique

Le règne de Constant II connaît des évolutions importantes en matière de frappe monétaire, témoignages des mutations en cours de l'Empire. Trois styles monétaires se succèdent. Entre 641 et 654, il apparaît seul et sous des traits juvéniles puis, entre 654 et 659, la barbe apparaît et il est accompagné de son fils aîné, le futur Constantin IV puis ses deux plus jeunes fils viennent s'ajouter jusqu'à la fin du règne[125]. Comme de coutume, il se fait représenter sur l'avers de la pièce mais le revers connaît des transitions. Classiquement, c'est la Croix qui est représentée depuis le règne de Tibère II, symbole d'une christianisation de l'Empire. Toutefois, des figures proches de Constant font leur apparition, notamment son fils et successeur, le futur Constantin IV, comme pour affirmer un principe successoral. Ses deux autres fils sont également présents, marquant leur prééminence dans la hiérarchie de l'Empire. Cette relative profusion de princes à représenter sur une seule pièce explique sans doute ces innovations, alors que la pratique précédente consiste à figurer empereur et co-empereur sur l'avers de la pièce[126]. Cette évolution semble même avoir abouti à des pièces dénuées de la Croix. Les historiens ont d'ailleurs supposé qu'il s'agissait de pièces frappées par le califat omeyyade tout juste installé, dans un objectif d'affirmation face à l'Empire byzantin alors que les premiers califes reprennent le style monétaire des Byzantins et des Sassanides, pour éviter de perturber l'économie des provinces récemment conquises. Toutefois, d'autres chercheurs comme David Woods affirment qu'il s'agit bien de pièces émises par l'Empire vers 659-660, non sans avoir suscité l'étonnement probable de la population face à cette iconographie novatrice, y compris dans les anciennes provinces impériales du Proche-Orient[127]. Dans d'autres cas, Constantin IV apparaît aux côtés de son père, qui est dépeint sous l'aspect d'un homme âgé, tandis que ses deux plus jeunes frères occupent le revers de la pièce, de part et d'autre de la Croix, comme pour affirmer un ordre hiérarchique qui donne la primauté à l'aîné[128]. Ses fils sont figurés couronnés et porteurs de l'orbe crucigère[129].

Les quantités de pièces retrouvées à l'effigie de Constant II suivent pour partie son trajet vers Syracuse, avec l'exhumation d'importantes émissions monétaires à Athènes ou bien en Sicile dans les années 660, en lien avec les activités militaires dans ces régions et à la nécessité de payer les soldats. Syracuse est alors l'un des centres majeurs de production monétaire byzantine[130]. En outre, des imitations sont frappées dans les anciennes provinces byzantines conquises par les Arabes, lesquels, dans un souci de continuité économique, reprennent le type des monnaies byzantines[131]. Des monnaies frappées à Carthage comportent la mention Pax, qui a peut-être à voir avec le rétablissement de la légalité impériale dans la province après la mort de Grégoire, même si d'autres interprétations préfèrent y voir la continuité de pratiques propres à l'Afrique byzantine ainsi qu'une proclamation plutôt d'ordre théologique[N 8],[132]. Quant aux monnaies en cuivre, leur circulation décline sous Constant II et elles connaissent une dévaluation par rapport au solidus, tout en faisant l'objet d'une frappe de qualité médiocre. De même, la production de l'hexagramme d'argent commence à baisser. Ce phénomène s'explique par les difficultés économiques d'un Empire en crise, acculé par les guerres et les tributs à payer, le déclin de la vie urbaine issue de l'Antiquité et la rétraction des échanges en numéraire, probablement remplacés par d'autres formes d'interactions économiques[133],[134],[135].

Remove ads

L'édit de Constant

Résumé

Contexte

Sous Constant II, le contexte religieux de l'Empire reste marqué par des conflits doctrinaux anciens, qui tournent généralement autour de la nature du Christ. En 638, dans un essai de conciliation, Héraclius a promulgué l'ecthèse, qui fait du monothélisme la doctrine officielle de l'Empire, soutenu par le patriarche Serge Ier de Constantinople et en dépit de nombreuses oppositions dont celle de la papauté mais aussi de la province byzantine d'Afrique où l'opposition religieuse à certaines orientations de Constantinople contribue au climat local de sédition. En 647, le pape Théodore Ier excommunie le patriarche de Constantinople Paul II. En réaction, Constant II promulgue en 648 le Typos, ou « règle » : l'ecthèse est retirée de la basilique Sainte-Sophie, mais le monothélisme n'est pas formellement renié, et toute discussion à ce sujet est interdite aux évêques et aux théologiens sous peine de fouet et de bannissement[136]. L'empereur cherche alors une voie médiane, propre à éviter d'attiser des facteurs de division au sein d'un Empire profondément fragilisé[137].

Mais l'année suivante, en 649, le nouveau pape Martin Ier, élu sans l'aval du gouvernement impérial, réunit un synode au Latran en présence du moine Maxime le Confesseur et lance l'anathème contre à la fois le monothélisme et le Typos[138],[139]. Cette opposition à la théologie impériale est alors dirigée principalement par des religieux d'origine orientale, dont Maxime le Confesseur est le meilleur représentant. Avec les conquêtes arabes, certains ont trouvé réfuge à Rome, qui devient alors un foyer d'opposition frontale au monothélisme. Plus encore qu'auparavant, Rome s'affirme comme défenseur d'une foi chrétienne véritable et du dualisme de la nature christique[140], tandis que Maxime le Confesseur n'hésite pas à dénier l'autorité religieuse de l'empereur[141]. Néanmoins, Constant II ne reconnaît pas l'autorité du pape Martin Ier et l'exarque de Ravenne Olympios a ordre d'arrêter le pape et de faire lire le Typos dans toute l'Italie. La position de Ravenne est alors délicate. Son archevêque, Maur, a d'ailleurs refusé d'assister au synode pour éviter d'être en porte-à-faux avec Constantinople[140]. Quant à Olympios, il tente de mener son armée contre Rome mais il se retourne ensuite contre l'Empereur dans des circonstances qui restent obscures[N 9]. Il part alors combattre les musulmans qui auraient lancé des raids en Sicilie et serait mort peu après[142]. À l'image de la situation en Afrique, les querelles religieuses favorisent les tendances séparatistes de certains gouverneurs, ce qui contribue à fragiliser l'autorité impériale[143].

En juin 653, Constant II parvient à faire arrêter le pape Martin Ier et le moine Maxime le Confesseur par un nouvel exarque, Théodore Calliopas[144]. Traité sans aucun ménagement, le pape est amené à Constantinople où il est accusé de complot contre l'empereur (accusation politique et non religieuse) et condamné à mort par le sénat[145]. Après plusieurs semaines de captivité et un appel à la clémence du patriarche en sa faveur, sa peine est commuée en bannissement ; il est déporté en Crimée où il meurt un an et demi plus tard[146],[142],[147]. Le moine Maxime, torturé et mutilé, meurt en 662, exilé dans le royaume de Lazique, à l'âge de 82 ans[148],[149]. Cet acte fort contribue à distendre les liens entre l'Empire et l'Occident chrétien. Les Francs décident notamment de réagir par la rupture des liens diplomatiques avec Constantinople[150].

Malgré cette répression, Constant II accepte l'élection de papes non favorables au monothélisme (Eugène Ier en 654, Vitalien en 657), du moment qu'ils ne militent pas ouvertement contre cette doctrine. Pour autant, il s'en faut de peu que les autorités byzantines ne fassent également arrêter Eugène. En effet, celui-ci envoie d'abord des légats faire reconnaître sa nomination mais ils reviennent de Constantinople avec une lettre apparemment absconse l'appelant à communier avec Constantinople, ce que refuse la population romaine[10]. Constant est seulement dissuadé d'intervenir par la priorité plus pressante de la lutte contre les Arabes. Les relations avec Vitalien sont meilleures, en raison de la grande prudence de celui-ci à éviter toute rupture avec Constantinople et à se concilier les autorités impériales. L'empereur s'y montre sensible et reconnaît sans difficultés son accession au trône de Saint-Pierre[151].

Plus largement, Judith Herrin voit dans ces événements la confirmation de l'éloignement entre Rome et Constantinople, qui tente tant bien que mal d'assurer une unité chrétienne face à la menace musulmane, sans parvenir à trouver une formule ou une stratégie gagnante, tandis que l'exarque de Ravenne peine à faire régner l'autorité impériale sur une Italie en phase de morcellement politique de plus en plus avancée[152].

C'est d'ailleurs à la même époque qu'un mouvement d'émancipation religieuse s'empare de la cité de Ravenne, concurrente de Rome en Italie. Son archevêque, Maur, se rend à plusieurs reprises à Constantinople pour plaider cette cause auprès de Constant II, qui semble y avoir été sensible, sans y apporter de réponses très claires. L'évêque de Ravenne est alors dépendant du pape et la volonté de Maur est de ne plus en dépendre pour sa nomination. Finalement, c'est à la fin de son règne, en 666, que Constant déclare l'autocéphalie de l'église ravennate. S'il en limite le ressort territorial aux provinces directement proches de la ville, l'empereur agit ainsi pour en garantir la loyauté et s'assurer son appui financier alors qu'il mène campagne en Italie[153]. Cependant, cette décision provoque un début de schisme entre Ravenne et Rome, qui symbolise un peu plus la fragilité de l'équilibre institutionnel de l'Italie[154],[155].

Remove ads

La tentation de l'Occident

Résumé

Contexte

En dépit des relations difficiles entre l'empereur et la papauté, Constant II montre un intérêt accru voire inédit pour l'Italie, jusqu'à envisager d'y installer la cour impériale.

La campagne contre les Lombards

Les premières années du règne de Constant II sont marquées par la reprise de la guerre avec les Lombards, dont le royaume est de plus en plus solidement implanté au nord de la péninsule. Ainsi, en 642, le roi Rothari conquiert la Ligurie et la cité de Gênes puis vainc une armée byzantine l'année suivante, tuant possiblement l'exarque Isaac sans parvenir à prendre Ravenne pour autant[156].

Dans un contexte d'accalmie relative sur le front oriental grâce à une trêve temporaire conclue avec les Arabes vers 659, Constant II saisit l’opportunité pour réorienter sa stratégie vers l’Occident. Dès 663, il lance une ambitieuse expédition en Italie, mobilisant une armée estimée à environ 30 000 hommes, principalement recrutée dans le puissant corps de l’Opsikion[157],[158]. L’objectif de l'empereur est double : restaurer l'autorité impériale sur la péninsule italienne, fragilisée par l'essor lombard, et réaffirmer la prééminence politique de Constantinople sur Rome et ses environs. Il laisse ses trois fils et probablement l'impératrice Fausta dans la capitale[159].

Constant II se rend d'abord par mer à Thessalonique, puis par terre à Athènes et à Corinthe, puis débarque à Tarente en Apulie et entame une campagne méthodique contre les Lombards. Il parvient à reprendre certaines places comme Lucera et exerce une pression importante autour de Bénévent[160]. Cependant, son effort est rapidement contrarié par la résistance efficace du roi lombard Grimoald Ier et de son fils Romuald. La bataille de Forino, en 663, marque un tournant : les forces byzantines subissent une lourde défaite. Constant se replie alors à Naples puis se dirige vers Rome. Sur le chemin, un contingent dirigé par le général Saburrus est anéanti par les Lombards[161].

Des relations difficiles avec la papauté

L’expédition de Constant II n’a pas seulement une dimension militaire : elle s'accompagne aussi d'une tentative de contrôle accru sur Rome et sur la papauté. En 663, l’empereur entre solennellement dans la Ville Éternelle. Il est accueilli en grande pompe par le pape Vitalien. C'est la seule apparition à Rome d'un empereur d'Orient depuis le IVe siècle et jusqu'à la fin du XIVe siècle[162]. Dans l'article qu'il consacre à la suprématie impériale qu'acquiert Constantinople sur Rome, Mark Humpries note que le passage de Constant II à Rome souligne l'importance symbolique que conserve la Cité éternelle[163]. Toutefois, son séjour romain est marqué par des actes de spoliation qui heurtent profondément la population locale et le clergé : Constant ordonne le démantèlement et l'envoi à Constantinople de nombreux éléments architecturaux précieux prélevés dans les églises romaines, notamment les tuiles dorées du Panthéon[164] et dans l’église de Saint-Pierre, probablement pour payer l'armée[165],[166],[167].

Cet acte alimente une défiance déjà ancienne. Depuis la promulgation du Typos en 648, la papauté, notamment sous Martin Ier, a manifesté une opposition doctrinale ouverte à Constantinople. L'arrestation de Martin Ier, son procès humiliant et son exil en Crimée ont profondément détérioré les relations entre Rome et l'Empire. Le Liber pontificalis, principal témoin de l'époque, décrit une papauté de plus en plus affirmée dans son rôle spirituel indépendant, en opposition implicite à un pouvoir impérial perçu comme hérétique et oppresseur[168],[169].

L'échec militaire et politique de la campagne italienne de Constant II n’empêche pas l’empereur de tenter d'influencer durablement l’Église romaine par des moyens plus subtils. Selon une hypothèse développée par P.A.B. Llewellyn, il est possible que Constant II ait encouragé l’intégration massive de clercs d’origine orientale dans le clergé romain après son séjour en Italie[170]. Dans un sens différent, Judith Herrin voit dans la profusion de papes d'origine orientale à partir de Théodore la conséquence de l'arrivée massive de réfugiés des provinces prises par les musulmans[171]. Si les causes et les effets de cette orientalisation du clergé romain sont encore diversement appréciés, l'arrivée de nombreux ecclésiastiques d'origine anatolienne ou syrienne est attestée par la multiplication des noms grecs dans les documents du Liber pontificalis et les épitaphes des catacombes romaines de la fin du VIIe siècle[172].

Le transfert de la capitale

Après la déconvenue militaire et diplomatique de sa campagne italienne, Constant II opère un choix stratégique sans précédent : en 662, il décide de fixer sa résidence impériale à Syracuse, en Sicile, non sans avoir d'abord envisagé Rome selon Théophane le Confesseur. Cette décision, très inhabituelle, donne lieu à une série d’aménagements urbains : restauration de l’aqueduc[173], construction d'au moins une église, réorganisation du port et de la forteresse, accueil d’un personnel administratif transféré depuis Constantinople[174]. Ce déplacement a longtemps été interprété comme une fuite devant l’avancée arabe en Orient ou une marque d’échec militaire. Toutefois, une lecture plus nuancée, éclairée par l’historiographie récente, met en évidence une stratégie politique et idéologique structurée. Sur le plan géopolitique, l’installation de la cour impériale en Sicile répond à une double logique. D’abord, elle permet à Constant de reprendre pied en Méditerranée occidentale, région plus stable militairement que l’Orient, mais menacée à long terme par les offensives arabes en Afrique du Nord. Ensuite, Syracuse offre une position centrale pour intervenir tant en Italie qu’en Afrique ou en Dalmatie, tout en maintenant des communications avec Constantinople et les Balkans[175],[176]. Enfin, la Sicile est l’une des provinces les plus prospères économiquement, relativement épargnée par les ravages des invasions, et capable d'assurer un soutien logistique à la cour impériale[177]. Ainsi, Vivien Prigent a souligné le rôle central de l'île pour compenser une partie des pertes en ressources liées à la chute de l'Egypte, notamment l'interruption de l'annone[178].

Ce recentrage s’inscrit dans une volonté de renforcer le contrôle impérial sur l’Italie, notamment face à une papauté de plus en plus autonome[179],[180]. Plusieurs historiens soulignent la portée idéologique du transfert : loin d’être une abdication du pouvoir central, il s’agit d’une tentative de réaffirmer la romanité de l’Empire dans un contexte de déclin oriental. Syracuse, entre Orient et Occident, devient le pivot symbolique d’un Empire toujours prétendument universel[181]. Ce mouvement témoigne des bouleversements de l'idéologie impériale d'alors. L'Empire byzantin est encore en grande partie pénétré de l'héritage impérial romain et de sa prétention universaliste, tant vers l'Orient que vers l'Occident, pourtant plus périphérique. Si le VIIe siècle voit, à terme, un éloignement entre les deux pôles de la romanité, Rome et Constantinople, le geste de Constant II a été perçu par des historiens comme une tentative de maintenir ce lien entre ces deux pôles[182]. Cette lecture est renforcée par les parallèles établis entre ce déplacement et les pratiques anciennes du pouvoir romain (comme les cours mobiles ou les résidences impériales en Occident au IVe siècle). D'ailleurs, Maurice, qui règne de 578 à 602, a envisagé une partition de l'Empire entre ses fils[183], tandis qu'Héraclius aurait réfléchi à se replier sur Carthage[184]. En outre, ce déplacement du centre de gravité impérial s'accompagne d'efforts de Constant pour reprendre la main sur les structures religieuses et administratives locales et y renforcer la présence byzantine en Occident[185].

Cependant, cette relocalisation n’est pas sans effets délétères. L’absence prolongée de l’empereur affaiblit son autorité à Constantinople et nourrit le ressentiment des élites locales. Il n'est d'ailleurs pas exclu que Constant ait pour partie voulu prendre ses distances avec la cité impériale, où sa popularité est fragile. Il veille malgré tout à maintenir une présence de sa famille à Constantinople puisque la régence est confiée à son jeune fils Constantin IV[186]. En outre, la population de Constantinople s'oppose au départ du reste de la famille impériale pour Syracuse, en particulier ses deux autres fils, Héraclius et Tibère. L'opposition est notamment menée par deux dignitaires, le patrice Théodore de Colonée et le cubiculaire André[159].

Par ailleurs, ce déménagement rapproche l'empereur de certaines provinces, non sans effets délétères. Il aurait renforcé ses exigences fiscales auprès de l'exarque d'Afrique Gennadios II vers 653, entraînant la dissidence de celui-ci. Il parvient, grâce à Éleuthérios, à faire chasser Gennadios d'Afrique et à reprendre le contrôle d'une partie de cette province. Si Gennadios s'allie avec Mu'awiya, qui envoie une grande armée pour l'aider à reprendre Carthage, la mort de Gennadios à Alexandrie interrompt la menace[187]. Bien que peu documentée, cette révolte traduit un rejet du gouvernement depuis l’Occident et une crise de légitimité du souverain, déjà contesté pour ses mesures fiscales en Italie et son autoritarisme croissant[188],[189]. De même, vers 667, un recensement à visée fiscale est ordonné dans les provinces occidentales de l'Empire, ce qui peut attiser le ressentiment des populations[190].

En définitive, si cette éphémère bascule du centre du pouvoir impérial de Constantinople vers Syracuse ne survit pas à Constant II, il témoigne des bouleversements de l'Empire byzantin, qui se cherche un nouvel équilibre face aux menaces qu'il affronte[24].

Remove ads

Assassinat

Résumé

Contexte

Après son installation à Syracuse en 662, Constant II mène une existence semi-itinérante en Sicile et en Italie du Sud, cherchant à consolider la position byzantine en Méditerranée occidentale. Son séjour prolongé à Syracuse contribue toutefois à accroître son isolement politique. Les lourdes ponctions fiscales destinées à financer ses campagnes militaires et l'administration de son nouveau centre de pouvoir nourrissent un mécontentement croissant, tant parmi les populations locales que dans son entourage militaire[191]. Une lettre du pape Grégoire II à Léon III suggère même une implication du clergé sicilien dans un complot, mais les historiens considèrent plutôt ce témoignage comme le signe de l'impopularité générale de l'empereur, parfois qualifié d'hérétique en raison de ses choix théologiques[192].

C'est dans ce climat qu’entre juillet et septembre 668[N 10], Constant II est assassiné dans son palais de Syracuse, aux thermes de Daphné. La tradition la plus répandue, rapportée par Théophane le Confesseur, attribue son meurtre à un de ses serviteurs, André, fils du patrice Troïlos, qui l'aurait frappé à mort alors qu'il prenait un bain[N 11]. Dans la foulée, un officier nommé Mezezios est proclamé empereur par une partie de l'armée locale, ce qui souligne la fragilité de l'autorité dynastique dans les provinces occidentales[193]. La réaction de Constantinople est cependant rapide : Constantin IV, fils aîné de Constant II, déjà co-empereur depuis 654, est reconnu comme successeur légitime et envoie des forces qui écrasent la rébellion de Mezezios dès 669[194].

Les récits anciens divergent toutefois sur les circonstances précises de la mort. Certains, comme Anastase le Sinaïte, évoquent un objet tranchant[195] ; d'autres, tel David Woods, proposent une relecture du texte de Théophile d'Édesse et défendent l'hypothèse d'une mort accidentelle, transformée en assassinat par la propagande impériale[196], tandis que la Chronique de 1234 parle d'une agonie de deux jours[197]. John Haldon estime plus vraisemblable une conspiration orchestrée par l'aristocratie restée à Constantinople, soucieuse de recentrer les priorités impériales sur la lutte contre les musulmans en Anatolie[198]. Riccardo Maisano suggère, pour sa part, une implication arabe, en s'appuyant sur le contexte des défections arméniennes vers le camp musulman dont Mezezios serait une illustration[199] ; une thèse que semble accréditer le récit de Movsès Kaghankatvatsi, qui rapporte un projet d'assassinat fomenté par le calife Muawiya et le prince Javanshir[200].

Vivien Prigent a proposé une autre relecture des sources, associant l'assassin du nom d'André au cubiculaire homonyme[N 12]. Une telle hypothèse accréditerait le complot d'origine constantinopolitaine et ferait même de Constantin IV un potentiel complice. Il rattache l'événement à une autre relecture, qui avance le premier siège de Constantinople aux années 667-669 et non 674-678[201]. L'élimination de Constant serait donc à relier à l'urgence ressentie par une partie de l'élite impériale de mettre un terme au recentrage politique de l'Empire en Sicile[202].

Ces contradictions soulignent l'incertitude qui entoure encore la disparition de Constant II, dont la mort, si elle reste communément fixée à 668, a parfois été datée de 669[203]. Elle a été diversement imputée à un domestique isolé, à une conspiration locale en Sicile, à l'aristocratie constantinopolitaine ou même à une intervention musulmane[204]. Le lien direct avec la conspiration avec Mezezios est lui-même incertain, seul le Liber pontificalis en fait un instigateur de la mort de l'empereur[205]. Enfin, le destin de sa dépouille reste lui aussi obscur : mort à Syracuse, l'empereur aurait été inhumé dans le monastère Saint-Grégoire de la ville, mais Georges Cédrène rapporte — en contradiction avec les conclusions de Philip Grierson — un transfert du corps à Constantinople, auprès de son père, dans l'église des Saints-Apôtres[206].

Remove ads

Famille

Constant II épouse jeune Fausta, dont le nom n'est connu que par une mention sur sa sépulture, fille du général Valentin. Ensemble, ils ont au moins trois fils[207] :

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads