Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Drapeau de la Communauté valencienne

drapeau De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

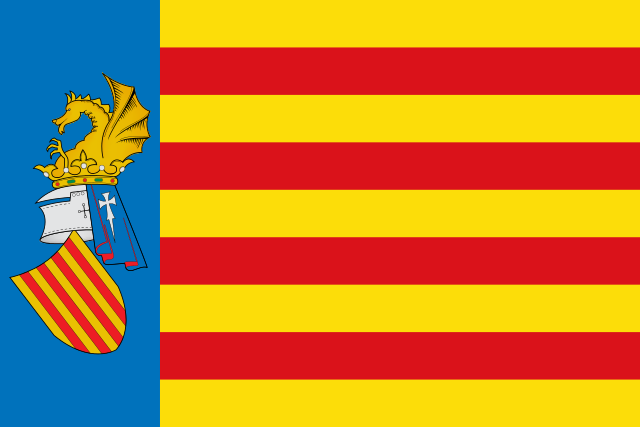

Le drapeau de la Communauté valencienne est le traditionnel drapeau valencien couronné (Senyera Coronada Valenciana), comme indiqué dans l'article 4 de son statut d'autonomie promulgué en 1982[3].

Il s'agit à l'origine du drapeau local de la ville de Valence. À partir de la Renaixença, ce drapeau est revendiqué comme distinctif par une partie mouvement politique valencianiste naissant, en tant que symbole du Pays valencien[4] (l'actuelle Communauté valencienne). Depuis 1982, il est devenu le drapeau officiel de la communauté autonome, mais des critiques persistantes questionnent sa légitimité à représenter l'ensemble du territoire valencien et celle des circonstances de son adoption[2],[5].

Différentes controverses entourent ce drapeau. Depuis les années de transition démocratique, certains auteurs proches des thèses blavéristes (régionalisme valencien espagnoliste et anticatalaniste) ont soutenu que le drapeau à frange bleue aurait également été celui du royaume de Valence, une thèse rejetée par les milieux académiques. Une autre controverse, portant sur l'ancienneté de la frange bleue sur le drapeau de la ville, partage les historiens, autour de l'interprétation de certains documents datant du XVIe siècle.

Depuis l'époque forale, il existe tout un cérémonial entourant le drapeau de la ville de Valence, interdisant de l'incliner ou de le faire passer sous une porte, une tradition encore respectée au XXIe siècle.

Remove ads

Drapeau de Valence et du royaume à l'époque forale

Résumé

Contexte

La première fonction de l'héraldique médiévale étant d'identifier les nobles et celle des drapeaux, représentation de leurs armes sur une toile, de permettre leur identification sur le champ de bataille, les localités valenciennes de la juridiction royale ont initialement adopté le drapeau de leur seigneur, le roi, et ne l'ont personnalisé que plus tard[6]. Seguir la Senyera (« Suivre le drapeau ») pour une armée féodale signifie suivre le seigneur qu'il représente, dans ce cas le roi ; Jacques Ier établit un for ordonnant aux chevaliers de suivre le drapeau de la ville ou du village où ils résidaient et où ils avaient le droit d'être justícia (es) ou jurats[7]. Dans le cas de la ville de Valence, lorsque le roi ou les jurats convoquaient la milice, ils le faisaient en plaçant le drapeau de la ville dans un lieu public et visible, et en lançant un appel solennel (Crida) à le suivre[7]. Celui-ci était gardé par le Racional dans la Maison de la ville, qui le remettait au Justícia pour qu'il l'emmène au combat[6].

Sorties de la Senyera

C'est en 1321 qu'une sortie de la Senyera de Valence (c'est-à-dire l'enseigne royale) est documentée pour la première fois, (aucune documentation antérieure à 1306 n'est conservée aux archives municipales), pour diriger la milice locale contre le seigneur de Riba-roja. Cette sortie fut suivie de nombreuses autres tout au long de la période médiévale. L'une d'entre elles significative eut lieu en 1412, quand, en plein Compromis de Caspe, le gouverneur du royaume de Valence s'opposa à une armée de Castillans partisans de Ferdinand d'Antequera. Après une bataille à proximité de Morvedre, le gouverneur mourut et les Castillans prirent le drapeau. En 1465, le drapeau de Valence sortit à nouveau pour conduire l'armée citoyenne, au sein de l'armée royale, à écraser la rébellion de Jacques d'Aragon, seigneur d'Arenós. Une autre sortie importante et bien documentée par Gaspar Escolano (es) fut celle contre les rebelles morisques dans la Sierra d'Espadan en 1526[8].

Cérémonial du drapeau

Comme pour l'étendard traditionnel d'Orihuela[9], depuis l'époque médiévale du royaume de Valence il existait tout un cérémonial entourant la Senyera de Valence, indiquant que celle-ci ne pouvait jamais être inclinée ni passer sous une porte, c'est pourquoi l'usage était de la descendre par le balcon de l'hôtel de ville de la capitale ou de la hisser au-dessus des portes des remparts lorsqu'on devait la sortir[8], une tradition maintenue jusque dans l'actualité[10]. Il s'agit d'une manière de doter le drapeau d'attributs propres au monarque[11] ; à l'époque forale, le drapeau devait avoir sa propre escorte et recevoir hommage et signes de respect de la part de tous ceux qui étaient présents[12].

Le Justícia (séparé en Justícia Criminal et Justícia Civil en 1321) était un officier foral municipal qui exerçait la justice en tant que délégué royal, puisque le roi était le seul à avoir la capacité de la rendre dans ses territoires privatifs (le domaine royal), raison pour laquelle le Justícia était également chargé de porter la Senyera Reial ( « Drapeau royal ») en représentation de la personne du roi lorsque l'armée féodale devait sortir de la ville pour livrer bataille[2]. Ce fut le Justícia qui porta le drapeau royal au nom du monarque lors de la première procession de Saint Denis le 9 octobre 1338, qui commémorait le premier centenaire de la conquête de Valence[2]. Il en fit de même tout au long de la période forale, dans toutes les processions religieuses ou civiles où l'étendard de la ville-royaume défilait[2].

En 1365, le roi Pierre IV « le Cérémonieux » accorda à la ville de Valence le privilège de créer un corps de cent arbalétriers dans le but de protéger la Senyera dans les batailles, corps connu sous son appellation populaire de «Centenar de la Ploma (es)» et qui perdura jusqu'en 1707, lorsqu'il fut aboli en application du Décret de Nueva Planta qui mit fin au royaume de Valence en tant qu'entité politique distincte[8].

Selon Vicent Baydal et Ferran Esquilache, qui défendent la thèse selon laquelle la frange bleue couronnée remonte à l'époque médiévale, lorsque Valence, comme d'autres villes, personnalisa son drapeau avec une couronne, celui-ci continua de remplir le même rôle que le drapeau royal, puisque ce drapeau couronné représentait la ville de Valence, mais celle-ci ne cessait pas pour autant d'être une ville royale, si bien que tout ce qui appartenait à la ville appartenait au roi. C'est ainsi que le drapeau couronné, à la fois municipal et royal, hérita de toutes les dispositions du précédent comme une évolution naturelle, le Justícia continua à porter le drapeau de la ville, le Centenar de la Ploma lui rendit les mêmes honneurs et il resta interdit de l'incliner[2].

Le drapeau de la ville de Valence entre 1238 et 1377

Bien que l'octroi de l'enseigne royale (à quatre pals rouges sur fond or issu du blason du roi d'Aragon et comte de Barcelone, actuel drapeau de la Catalogne, surnommé «quatribarrada») à la ville de Valence ait traditionnellement été attribuée à un privilège spécial de Jacques Ier, aucun document connu ne l'affirme explicitement. Valence, comme le reste des villes royales, avait comme emblème les symboles du monarque parce qu'elle lui appartenait, c'est-à-dire qu'elle faisait partie intégrante du territoire du roi en tant que seigneur féodal. Ainsi, avec le processus progressif de développement de la personnalité juridique des municipalités de toute la Couronne au cours du XIIIe siècle, Valence et le reste des villes du domaine royal adoptèrent le drapeau royal comme drapeau municipal ; plus tard, avec le renforcement de la personnalité municipale, des particularisations symboliques apparurent par grâce royale[2].

Les premières références documentaires permettent d'établir clairement que depuis la conquête jusqu'à bien après le début du XIVe siècle au moins, «la senyera del senyor rei e de la ciutat» (« le drapeau du seigneur roi et de la ville »), c'est-à-dire les quatre pals rouges sur champ doré, enseigne héraldique des comtes de Barcelone et rois d'Aragon, est celui suivi par la milice locale lorsqu'elle devait livrer bataille[13],[14].

Un exemple de l'identification entre le drapeau de la ville et celui du roi est un document de 1321 dans lequel les autorités municipales ordonnaient que « tot hom a cavall e a peu, sia aparellat ab ses armes de seguir la senyera del senyor rei e de la ciutat » (« tout homme à cheval et à pied, soit apprêté avec ses armes pour suivre le drapeau du seigneur roi et de la ville ») et « que la senyera del senyor rey e de la ciutat fos treyta e posada en la plaça d'en G. Escrivà » (« que le drapeau du seigneur roi et de la ville fût sorti et placé sur la place de de sieur G. Escrivà »). La même identification apparaît dans la Chronique de Pierre le Cérémonieux, lorsque le roi rapporte que les troupes de l'Unió (en) (1347-1348) qui s'étaient rebellées contre lui « tenien llur bandera reial contra la nostra » (« avaient leur drapeau royal contre le nôtre »)[15].

La variabilité traditionnelle du nombre de barres dans les représentations médiévales de la Senyera a conduit certains auteurs blavéristes, sans aucune base textuelle, à défendre que le drapeau de Valence n'aurait à l'origine eu que deux barres — comme le drapeau de l'Espagne — par grâce de Jacques Ier[13].

Le privilège de Pierre le Cérémonieux de 1377

Entre 1356 et 1369 eut lieu la guerre dite « des Deux Pierres », entre les rois de la couronne d'Aragon et celle de Castille. Au cours de ce conflit, la ville de Valence fut assiégée à deux reprises par l'armée du roi castillan. Elle résista dans les deux cas, c'est pourquoi le roi Pierre IV « le Cérémonieux » voulut la récompenser avec un privilège qui ajoutait la couronne royale à ses armes. Le roi souhaitait « souligner la primauté de Valence sur les autres villes et localités du royaume qui, par défaut, étaient représentés par l'enseigne royale[16]». Le document original n'a pas été retrouvé, mais son existence est connue grâce à un accord du Conseil de la ville qui, en 1377, décida de changer les sceaux portant l'ancien blason que l'administration municipale utilisait encore pour de nouveaux avec la couronne récemment octroyée[17],[18],[19],.

L'héraldiste et historien Pedro María Orts souligne que le document indique très clairement « que les drapeaux ou senyeres de la ville de Valence portaient sur un champ doré quatre pals de gueules », « que la couronne royale avait été placée sur les armoiries qui devaient être reproduites sur les cinq nouveaux sceaux qui sont commandés » et « qu'absolument rien n'est dit de changements ou ajouts au drapeau ». Orts affirme que son idée selon laquelle le privilège du Cérémonieux faisait référence au blason et non au drapeau se trouve confirmée dans les vers suivants, tirés d'Espill de Jaume Roig, écrit vers 1460 (les italiques sont d'Orts) : «...com molt l'amàs, / sola portàs / en sa bandera, / penó, senyera, / altres senyals: /armes reials / soles pintades / no gens mesclades / ab lo passat, / lo camp daurat, / vermells bastons / sobre'ls cantons / d'or coronat». Orts commente : « L'or et les gueules de notre drapeau, de notre blason, sont présents avec des harmonies de romance (es) et, même si c'est à cause du pied contraint des rimes, le poète précise que les côtés du champ doivent être d'or, et les rouges, au centre : « sobre'ls cantons / d'or coronat »[20].

Comme preuve que le privilège octroyé par Pierre le Cérémonieux n'incluait aucun ajout au drapeau de la ville, Orts cite un document daté du de concession des armes et de drapeau à la ville de Borriana en récompense de sa loyauté pendant la guerre de l'Unió (en), dans lequel aux quatre pals rouges sur champ doré était ajouté un fragment de toile « bleu grisacé » sur lequel trois couronnes royales seraient disposées. Le document affirme (en latin)[21] :

« Par la présente lettre nous octroyons, voulons et ordonnons que le drapeau de ladite ville [Borriana] augmenté dans sa partie supérieure. Cette dite addition doit être teinte d'une couleur bleue grisâtre, la même couleur dans laquelle les anciens rois d'Aragon, nos illustres ancêtres, plaçaient leurs enseignes de victoire, et dans l'addition de cette couleur, que trois couronnes royales de couleur or doivent être peintes ou brodées ou estampées comme signe de fidélité... »

Le médiéviste Pau Viciano rejoint ce dernier argument et l'étaie en soulignant que « Martí de Viciana, dans sa chronique[22], détaille l'octroi de la frange bleue avec les trois couronnes à Borriana [sa ville natale], mais ne dit rien du drapeau de Valence. Et il est peu vraisemblable que, si la bannière royale traditionnelle avait subi une modification héraldique aussi importante, le chroniqueur ne l’aurait pas relevé »[23].

Les médiévistes Ferran Esquilache et Vicent Baydal notent également que le privilège de 1377 ne se réfère qu'aux armoiries de la ville, appliquées aux sceaux et aux armes municipales, et ils affirment qu'« on ne connaît aucun document du XVe siècle qui parle de la couronne ajoutée au drapeau. » Néanmoins, ils n'excluent pas cette possibilité et affirment qu'il est impossible de le savoir[24]. Viciano exclut totalement cette possibilité, argumentant que la couronne royale que Pierre le Cérémonieux avait accordée à la ville « ne se trouvait pas dans le champ de l'écu, mais était ce qu'en héraldique on appelle un timbre, un élément extérieur qui se superposait à l'écu royal, celui à quatre barres. Le problème était que, selon la réglementation régissant les drapeaux héraldiques, un timbre ne pouvait faire partie du drapeau de toile[25]. »

L'accord du Consell de 1449 pour renouveler le drapeau de la ville

Le document suivant connu faisant référence au drapeau de la ville de Valence est là encore un accord du Conseil par lequel on décide en 1449 d'en faire un nouveau «attenents [que] la bandera d’or e flama que la Ciutat tenia fos squiurada e gastada, per tal proveïren ne fos feta una nova consemblant de aquella, emperò ab corona[26],[2]» (« considérant que le drapeau d'or et flamme que la Ville avait était déchirée et usée, ils décidèrent donc d'en faire un nouveau ressemblant à celui-là, mais avec une couronne »).

Esquilache et Baydal soutiennent que le document semble indiquer que jusqu'à présent le drapeau de la ville était encore celui du roi, et que c'est à ce moment-là que la couronne est ajoutée[2]. Selon eux, le caractère explicite du document et les mesures volumineuses des toiles données invalident l'idée que le taffetas bleu pourrait être destiné aux petits feuillages ou lambrequins pendant du haut du mât, représentant le mantelet bleu avec croix blanche des armoiries royales (en), tandis que le satin cramoisi et vert semble clairement destiné aux pierres précieuses simulées — rouges et vertes — qui se trouvent dans la frange rouge qui sépare les quatre barres de la frange bleue. Il considèrent très probable que ce drapeau de 1596 soit celui qui est encore conservé aujourd'hui aux Archives historiques municipales de Valence (ca)[2].

Ils reconnaissent néanmoins que cette interprétation n'est pas partagée par d'autres auteurs, qui pensent que le document fait référence à la couronne métallique qui se trouve au-dessus du mât[2]. C'est par exemple le cas de Pau Viciano, qui souligne d'autre part que l'accord de 1449 « précise comment avait été le drapeau de la ville jusqu'alors », c'est-à-dire que « jusqu'au milieu du XVe siècle, le drapeau de Valence était l'étendard royal — la dénommée « oriflamme » —, sans couronne ni bleu. » Selon Viciano, « tout semble indiquer, et il y a des représentations graphiques de la fin du XVIe siècle, que le drapeau en tissu avait une couronne en métal à l'extrémité du mât. Avec l'ajout du cimier au dragon ailé (es), documenté en 1459, devenu chauve-souris dès 1503, cet élément physique extérieur au drapeau permettait de différencier le drapeau de la ville de celui du roi, qui était toujours terminé en pointe de lance[27]. »

Il semble que c'est également au début du XVIe siècle que le nom Senyera del Rat Penat (« Drapeau à la chauve-souris ») s'est popularisé, ce qui indique que ce qui était considéré comme le plus important et reconnaissable dans la Senyera était le cimier du mât, à côté des barres rouges[28]. C'est ce qu'affirme Martí de Viciana, cité par Viciano, dans sa Chronique de l'illustre et couronnée ville et royaume de Valence (1564) lorsque, racontant un épisode des Germanías, il fait référence au drapeau de la ville comme à « la vandera real que nombran el Rat penat » (« le drapeau royal qu'on nomme la Chauve souris »).« La désignation de « drapeau royal » est inéquivoque : c'était la dénommée oriflamme, l'enseigne à quatre pals, seulement distingué par la chauve-souris du cimier[29] ».

En 1545, un cimier en argent fut réalisé pour la première fois ; en 1587, un complètement nouveau fut réalisé car le premier avait brûlé dans l'incendie de l'année précédente. On ordonna que soit fait «lo rat penat que se acostuma portar en lo cap de la bandera de la present ciutat» (« la chauve-souris qui est habituellement portée en haut du drapeau de la présente ville ») . En 1596, on profita d'une réparation de la Senyera pour réduire les dimensions du cimier de la chauve-souris, situé sur le casque ou heaume du bouclier du roi. En 1638, pour le quatrième centenaire de la conquête, on fabriqua un nouveau mât en argent avec le cimier qui, comme l'a démontré Vicente Vives Liern, est certainement le même qui nous est parvenu et est encore utilisé, car il est en adéquation avec les descriptions documentaires et pèse exactement le même poids[28],[30].

Les portulans et atlas

Dans les atlas et portulans du XIVe siècle, comme ceux de Dulcert (1339) ou de Cresques (1375), la ville de Valence est identifiée avec les quatre barres, sans couronne ni frange colorée. Le premier portulan connu dans lequel apparaît la couronne est celui de Mecia de Viladestes (en), de 1423, conservé à la Bibliothèque Laurentienne — si l'on écarte un autre de 1413 du même auteur, publié par le journal Las Provincias et que les historiens soupçonnent d'avoir été falsifié —. Au cours des décennies qui suivent, plusieurs portulans présentent la couronne dans une frange bleue, comme ceux de Vallseca (1439), Roselli (1466), Benincasa (1473) ou Martines (1570, 1572 et 1578)[24]. Cette couronne est bien connue des érudits dès l'époque de la Renaixença[31]. Cependant, d'autres représentations contemporaines continuent de montrer le drapeau de la ville de Valence simplement avec les quatre barres royales, comme celles de Reinel (1485) et Cantino (1502)[2].

Au cours des années 2000, l'interprétation de ces documents a donné lieu à un débat controversé, alimenté par des contributions hors du champ académique traditionnel, notamment Wikipédia en catalan et la plateforme valencianisme.com d'une part, défendant de nouvelles thèses d'historiens proches de la troisième voie valencienne, et le site Antiblavers, défendant la thèse d'Orts et Fuster[32].

|

L'achat d'étoffe bleue pour le drapeau en 1503, 1545 et 1596

Un autre sujet de débat est l'interprétation des certificats de commandes d'achat d'étoffes pour confectionner de nouveaux drapeaux tout au long du XVIe siècle, conservés dans la documentation du Racional (es) de la ville — l'officier royal chargé de contrôler les dépenses municipales —. En 1503, un nouveau drapeau fut fabriqué et en 1545 un autre, qui fut refait en 1596 en raison d'un incendie survenu à la Maison de la ville en 1586, dix ans plus tôt. Un document de 1596 mentionnant l'acquisition de taffetas bleu et de « satin vert pour la pierrerie de la couronne » est le sujet de désaccords historiographiques[34],[2],[35].

Esquilache et Baydal insistent sur ce document, qui selon eux indique clairement l'existence d'une couronne de toile sur une frange bleue, que l'on retrouverait sur certains atlas[28].

En revanche, Pau Viciano l'interprète d'une manière complètement différente. Selon lui, « la documentation sur la fabrication des drapeaux ne permet pas d'affirmer que le drapeau de la ville au XVIe siècle, malgré tous les éléments ornementaux ajoutés, bleus ou non, était différent de celui de l'époque médiévale : les quatre pals royaux seuls — c'est-à-dire le traditionnel oriflamme — avec la couronne et la chauve-souris métalliques au sommet du mât[35]. » Selon lui,« il est très significatif que les chroniqueurs foraux, si minutieux et attentifs aux symboles héraldiques, ne disent rien de l'ajout présumé de bleu avec la couronne, alors qu'ils décrivent en détail le cimier et le feuillage qui y pendait. » Viciano cite le chroniqueur Marc Antoni Ortí qui relatait ainsi la commémoration en 1648 du quatrième centenaire de la conquête de Valence par Jacques Ier : on sortit « la vandera de la ciudad, que llaman el rat penat, hecha de tafetán carmesí con unas barras muy anchas de tela de oro. Llevava en lo más alto una celada grande de plata con un murciélago del mismo metal [...] » (« la bannière e la ville, qu'on appelle le rat penat, faite de taffetas cramoisi avec de très larges bandes de tissu d'or. Elle portait au sommet une grande salade d'argent avec une chauve-souris du même métal [...] »)[36]. Viciano donne également l'exemple du drapeau de Sagonte, dont le mât est recouvert d'un tissu rouge, et soulève la possibilité que le mât de Valence ait également été de la même manière recouvert d'un tissu, bleu dans ce cas[33].

Les peintures du palais de la Généralité (fin XVIe siècle)

Sur les peintures du palais de la Généralité, datant de la fin du XVIe siècle, aussi bien celles de la Sala de Les Corts (« salle des Cortes ») que celle de la chapelle, où le seul drapeau qui apparaît est celui à quatre pals rouges sans aucun ajout[37].

Dans un ouvrage publié en 1979 consacré à l'histoire de la Senyera valencienne, Pedro María Orts s'appuie sur ce fait et un certain nombre d'autres documents et de nouvelles interprétations pour soutenir une thèse rompant avec ce qui avait été la croyance commune, selon laquelle la frange bleue couronnée du drapeau de la ville de Valence daterait de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire une date beaucoup plus tardive que ce qu'on avait supposé jusqu'alors[37].

|

Remove ads

Époque moderne et contemporaine

Résumé

Contexte

Le drapeau et les armoiries de la ville après la « Nueva Planta » de 1707

Après la promulgation en 1707 par Philippe V du Décret de Nueva Planta, qui abolit les fors et les institutions du Royaume de Valence et les remplaça par les lois de Castille, le drapeau de la ville tomba en désuétude et cesse d'être utilisé : « il avait perdu sa fonction d'étendard militaire et les événements cérémoniels où il était arboré, les fêtes de Saint-Georges et de Saint-Denis, qui étaient trop étroitement liées au cadre juridique et identitaire dissous, avaient cessé d'être célébrées », il fut laissé « dans un coin — mais pas oublié — quelque part dans les locaux municipaux »[38].

Il en fut différemment des armoiries de la ville — le polygone avec les quatre pals et la couronne —, qui furent respectées et devinrent même partie intégrante des nouvelles bannières et drapeaux des Bourbons. Un pennon blanc — couleur de la dynastie —, sur lequel était brodé la fleur de lys des Bourbons au centre avec quatre blasons de la ville aux angles (actuellement visible au Musée d'histoire de Valence), fut utilisé lors de la proclamation de Louis Ier en 1724 et réutilisé lors de l'accès au trône de Ferdinand VI, Charles III et Charles IV, tout au long du XVIIIe siècle[39]. Selon Pau Viciano, ces usages confèrent un caractère quasiment « officiel » à ce drapeau[39]. Un autre exemple de combinaison du drapeau bourbonien et des armoiries de la ville est la fresque réalisée par Vicente López sur le plafond de la Casa Vestuari (es) du Tribunal des Eaux de Valence (1800), sur laquelle des anges tiennent un grand drapeau blanc au milieu duquel apparaît le blason à quatre barres[40]. Les armoiries de la ville figurent également dans les « banderoles » ou gonfanons des processions ou commémorations organisées par les autorités de la ville de Valence[41], comme lors de la célébration du troisième centenaire de la canonisation de Vincent Ferrier[42],[43].

Le drapeau de la ville ne fut sorti dans la rue qu'en une seule occasion au cours du XVIIIe siècle : en 1738, à l'occasion de la célébration du quatrième centenaire de la conquête de Valence par Jacques Ier. Orts et Viciano soulignent qu'encore une fois aucune frange bleue n'est mentionnée dans la description pourtant minutieuse faite par le chroniqueur J. V. Ortí, et que la couronne, en argent, était située au sommet du mât[46],[47].

Un siècle plus tard, en 1838, avec un ayuntamiento libéral, le cinquième centenaire de la Conquête fut célébré[48],[49]. Cette fois encore, le drapeau qui défila dans les rues de Valence n'avait pas de frange bleue et portait la couronne sur le mât[48],[49][50]. Selon Pau Viciano, « il ne fait aucun doute que le drapeau qui fut sorti de la Mairie en 1838 était le même que celui qui avait déjà été utilisé lors de la célébration de 1738 et que celui-ci, peut-être avec une légère restauration, ne pouvait être autre que celle confectionnée à la fin du XVIe siècle, avec les modifications du cimier réalisées au XVIIe siècle ». Au cours de ces mêmes événements commémoratifs, le pennon de la Conquête, récemment récupéré, fut hissé au même endroit sur le mur, ce que, selon le récit qu'en fit Vicent Juan Vives, le public contempla « con inexplicable júbilo » (« avec inexplicable joie »)[48],[49].

Fin du XIXe siècle et début du XXe siècle : diffusion de la senyera coronada et adoption comme symbole par le valencianisme

En 1876, l'Ayuntamiento de Valence commanda à l'occasion des commémorations du sixième centenaire de la mort de Jacques Ier, fondateur du royaume de Valence, un nouveau drapeau pour la ville, portant un ajout avec une frange bleu ciel et pâle avec une broderie dorée près du mât. Ce n'est que beaucoup plus tard que cette broderie sera interprétée comme une couronne ; ni Teodor Llorente en 1889 ni Eduard Martínez Ferrando en 1919 ne rapportent de couronne dans la description du drapeau[51]. Cela signifiait l'introduction d'un nouvel élément dans le drapeau traditionnel, celui aux « quatre pals de gueules sur champ doré », de plus avec une forme totalement différente », le drapeau précédent ayant une forme similaire à celle du pennon de la Conquête. L'apparition de ce nouveau drapeau de la ville, très différent de celui arboré en 1838, amène Viciano à la conclusion que « entre ces deux dates une modification du drapeau traditionnel de la ville avait dû se produire », bien que « l'on ignore [...] le moment exact où cette modification s'est produite ou pour quelles raisons ». Viciano exclut que l'ajout du bleu ciel avec la broderie ait été fait pour différencier le drapeau « valencien » du drapeau « catalan » car ce n'est que dans les années 1880 que l'enseigne des rois d'Aragon et comtes de Barcelone est revendiqué comme signe identitaire par le catalanisme, et qu'à cette époque personne ne questionnait l'origine catalane des quatre bandes, y compris la légende de Guifred le Velu[52].

Le régionalisme valencien de la Renaixença commença à revendiquer la Senyera Coronada comme l'un des symboles de l'identité valencienne[2]. Toujours en 1876 fut lancé le projet d'ériger une statue équestre du monarque conquérant, inaugurée en 1890. Peu à peu, le bleu de la frange placée contre le mât s'intensifia, tout comme le rouge des quatre barres, et la broderie dorée commencertait à être perçue comme une couronne, finissant par déboucher sur l'actuelle senyera couronnée ou tricolore[53],[8],[54]. À partir du XXe siècle, « certains secteurs voulurent voir dans ces ornements, surtout dans la frange bleue, un élément qui singularisait la senyera comme « valencienne » : c'est ainsi que naissait le concept de senyera « couronnée » ou « tricolore », qui faisait de quelques éléments accessoires un composant différenciateur[55] ».

Cette identité régionaliste n'entrait pas en contradiction avec l'identité nationale espagnole, mais au contraire la renforçait, et elle fut assumée par de larges secteurs sociaux jusqu'à devenir hégémonique, en particulier dans la province de Valence (les identités « provinciales » de Castellón et surtout d'Alicante se heurtèrent à elle), grâce au fait que les forces politiques valenciennes majoritaires, conservatrices et républicaines (le blasquisme), bien que depuis des secteurs politiques opposés, assumèrent son discours identitaire et ses postulats symboliques et contribuèrent même à le renforcer[56].

Au début du siècle suivant, certains groupes du nationalisme valencien (ou « valencianisme politique ») émergent adoptèrent certains symboles du régionalisme, dont le drapeau à frange bleue. Ce fut le cas de Faustí Barberà, dont le discours inaugural prononcé en 1902 à Lo Rat Penat, dans lequel il prônait la « libération autonomique de notre terre », est considéré comme le moment fondateur du nationalisme valencien. Dans l'édition imprimée du discours (De regionalisme i valentinicultura) apparaît le drapeau à frange bleue[57].

Peu à peu, ce drapeau est assumé par ces premiers groupes comme un drapeau national du Pays valencien. La Senyera Estrelada (en) (« drapeau couronné »), le « drapeau de lutte » du nationalisme, fait son apparition au cours de ces années, en imitation de l'Estelada catalane[2]. C'est le fait que le nationalisme valencien naissant se trouvait au départ circonscrit à la ville de Valence et aux comarques environnantes qui conduisit à ce choix de drapeau, mais peu à peu avec la diffusion du mouvement accompagne celle du drapeau couronné dans toute la région, jusqu'à être utilisé dans des villes comme Castellón, où les conseillers municipaux valencianistes demandent en 1908 qu'une copie du drapeau de Valence soit réalisée, ou encore à Alcoy, Alicante et d'autres villes[2]. Néanmoins, le drapeau couronné et le drapeau royal coexistent naturellement dans toute la région, puisque le drapeau du valencianisme n'était pas perçu comme antithétique de l'étendard traditionnel des rois d'Aragon, que l'on retrouve très fréquemment dans l'ensemble des territoires de l'ancienne Couronne[58].

Les médiévistes Baydal et Esquilache soutiennent que ce qui pousse les valencianistes à assumer le drapeau à frange bleue est une volonté de se différencier du nationalisme catalan qui avait adopté l'ancienne senyera royale (quatre barres sur fond or, sans aucun ornement) comme drapeau de la Catalogne[58].

Pour sa part, l'historien et héraldiste Pere Maria Orts rejette cette identification entre le nationalisme valencien et le drapeau à frange bleue, au motif que certains groupes valencianistes utilisèrent le drapeau à quatre barres sans aucun ajout (pour eux celui à frange bleue était exclusivement le drapeau local de la ville de Valence, et non celui de l'ancien royaume). Ce fut le cas de la Joventut Valencianista, qui utilisa la senyera sans bleu dans sa revue Pàtria Nova (hebdomadaire publié en 1915), ce même drapeau présidant à l'acte d'offrande de fleurs et de lauriers devant la statue équestre de Jacques Ier le 9 octobre 1915. Comme cette dernière, El Crit de la Muntanya (journal mensuel publié entre 1922 et 1923) ne reproduisait que le drapeau à quatre barres (l'emblème du journal était accompagné d'un dessin représentant un jeune agriculteur le portant). Son fondateur, Vicent Tomàs i Martí, organisa quatre aplecs (rassemblements nationalistes) à Betxí (entre 1920 et 1923) au cours desquels les participants ne portèrent d'autre drapeau que les « quatre pals rouges sur champ doré[59] ». Lors de la cérémonie célébrée le 9 octobre 1922 devant le monument à Jacques Ier, Tomás i Martí déclara : « Les fallas, les balcons, les tribunes, les pavillons... qui arborent des tentures et des emblèmes ne montrent pas avec la fréquence due l'enseigne de notre Patrie, la glorieuse senyera barrée, qui a la vitalité d'une aube et la belle langueur d'un crépuscule dans ses franges d'oriflamme[60]. »

Dictature de Primo de Rivera

Sous la dictature de Primo de Rivera, tandis que le valencianisme politique était persécuté, le régionalisme culturel, dans sa version la plus conservatrice et la plus folkloriste, se trouva pleinement assumé par les institutions, constituant un avant-goût de ce qui serait le «regionalismo bien entendido» du franquisme. Un fait symptomatique est la reconversion de l'Hymne de l'exposition de 1909 en « Hymne régional »[62]. En janvier 1925, le maire de Madrid, nommé par le dictateur Miguel Primo de Rivera, appellait les ayuntamientos d'Espagne à se rendre dans la capitale pour y célébrer, au parc du Retiro, un acte de dédommagement («desagravio») pour le roi Alphonse XIII, attaqué par des exilés espagnols, dont le Valencien Vicente Blasco Ibáñez, pour avoir donné secondé le coup d'État de 1923. Le maire et les conseillers municipaux de Valence, tous nommés par le dictateur, assistèrent à la cérémonie en portant le drapeau couronné de la ville[63].

En 1928, en raison de l'état de détérioration du drapeau officiel de l'Ajuntament, le nouveau drapeau que le maire Carlos Sousa Álvarez de Toledo, 3e marquis de Sotelo, ordonna de réaliser une copie dans un bleu plus foncé que le bleu ciel d'origine (peut-être parce qu'on pensait que l'original s'était décoloré avec le temps)[61], qui fut bénie dans la cathédrale de Valence par l'archevêque de la ville. La senyera fut ensuite conduite devant le monument à Jacques Ier et lorsque le président de Lo Rat Penat commença son discours en valencien, le gouverneur civil, le général Cristino Bermúdez de Castro, lui ordonna de le faire en castillan, ordre auquel il se soumit immédiatement[64].

Cet exemplaire est celui qui est encore utilisé aujourd'hui le 9 octobre au début du XXIe siècle. Deux autres furent également réalisés, l'un utilisé pour couvrir le cercueil de Vicente Blasco Ibáñez lors de son transfert à Valence en 1933, encore conservé, et un troisième resté au musée du Collège de l'art majeur de la soie[2].

République et guerre civile (1931-1939)

Durant la Seconde République se produisit une éclosion de groupes proches du nationalisme valencien, qui demeurèrent néanmoins minoritaires car le régionalisme maintenait son hégémonie à travers le Parti d'union républicaine autonome (PURA) blasquiste et la Droite régionale valencienne (DRV), tous deux intégrés dans la CEDA. Les partis nationalistes en général acceptèrent que le drapeau de la ville de Valence (avec une frange bleue) soit le drapeau de tous les Valenciens, sans toutefois abandonner le drapeau à quatre pals sans ornement — revendiqué par exemple par le philologue Josep Giner dans ses contributions à la revue valencienne El Camí —[65],[61]. Ainsi, au cours des années de la Seconde République, après la dictature de Primo de Rivera, durant laquelle il était presque interdit, le drapeau couronné fut hissé sur les balcons des députations provinciales et de certaines mairies de la région, parmi lesquelles, significativement, les trois capitales provinciales, et dans une multitude d'autres contextes[66]. Au cours du long débat autour d'un possible statut d'autonomie, les symboles du nationalisme valencien furent progressivement assumés par la société dans son ensemble et par les forces politiques régionalistes (comme le blasquisme) et même au niveau espagnol, grâce au nombre et à l'influence croissants des partis nationalistes de gauche, notamment mais pas exclusivement de gauche[2]. La coïncidence, dans une large mesure, de ces groupes nationalistes avec les postulats du catalanisme politique fondés sur les liens linguistiques et culturels unissant les deux mouvements — les Normes de Castelló de 1932, reconnaissant l'unité de la langue parlée par les Valenciens, Catalans et Baléares, sont l'une de leurs principales réalisations — valut à leurs membres d'être qualifiés de « séparatistes » depuis les rangs du PURA et de la DRV[67].

Des tensions demeuraient néanmoins autour de l'utilisation du drapeau couronné. Dans un article publié le intitulé «Valencianisme contra feixisme» (« Valencianisme contre fascisme »), les rédacteurs d'El Camí accusaient la DRV d'avoir assisté à la manifestation massive devant le monastère de l'Escurial organisée par la CEDA avec des drapeaux valenciens (à frange bleue) car ils ne pouvaient pas utiliser le drapeau monarchiste et rejetaient le drapeau républicain : « Ells no volen la bandera tricolor, i com l'altra no la poden emplear en ningun acte, a falta d'ella s'agafen a la Senyera » (« Ils ne veulent pas le drapeau tricolore (le rouge, jaune et violet), et comme l'autre (le rouge, jaune et rouge) ils ne peuvent l'utiliser dans aucun acte, à défaut de lui ils s'accrochent à la Senyera (celle à frange bleue brodée de la ville de Valence) »)[68].

Pendant la guerre civile, le « drapeau tricolore » fut largement utilisé par la propagande du camp républicain ; il fut hissé à Ibiza lorsqu'elle fut occupée pendant quelques jours en août 1936 par les républicains valenciens[61].

|

Instrumentalisation durant le franquisme (1939-1975)

Après l'occupation de Valence par l'armée franquiste trois jours avant la fin de la guerre, les nouvelles autorités nommées par le Caudillo Francisco Franco décidèrent d'emporter le drapeau couronné avec elles à Madrid pour participer au grand défilé de la victoire franquiste (es), qui eut lieu dans la capitale espagnole le 19 mai 1939. Selon Orts, on ignore si le drapeau était un vainqueur du conflit ou un trophée de guerre[69]. Selon Esquilache et Baydal en revanche, « il fut exhibé comme un trophée de guerre, avec d'autres symboles tels que le drapeau de la Catalogne, l'ikurriña et le drapeau de la République[70]. »

Cette même année le drapeau fut absent de la traditionnelle « procession civique » du 9 octobre. Durant ces premières années de la dictature, le drapeau, considéré comme un symbole séparatiste, fut interdit, et les autorités franquistes veillèrent, par exemple, à ce qu'il ne soit pas utilisé pendant les fallas de Valence, menaçant les organisateurs d'un jour de prison pour chaque « drapeau sécessionniste » déployé sur les balcons des rues de la ville[2].

Comme cela s'était déjà produit pendant la dictature de Primo de Rivera, la dictature franquiste supposa en pratique la disparition du nationalisme valencien émergent[71] et simultanément l'exaltation du « sain » régionalisme valencien — ou valencianismo bien entendido —, très différent des « régionalismes exorbitants, instruments de trahison et de destruction de l'Espagne[72] ». Cela expliquerait pourquoi la persécution de la langue propre ne fut pas aussi « intense et énergique » qu'en Catalogne[73]. Le régime récupéra des pans de certaines cultures régionales, réduites à l'état de folklore, afin de les instrumentaliser, et pour ce faire entreprit de s'« approprier » les symboles régionaux pour étayer son discours nationaliste espagnol[71],[74],[2]. Ce fut tout particulièrement le cas de la culture valencienne[2]. Dans ce contexte, le drapeau couronné fut réinterprété, comme au XIXe siècle, comme un symbole régional par excellence[2]. Dès 1943, les célébrations annuelles du 9 octobre reprirent, de nouveau avec la Senyera Coronada, mais désormais le défilé était essentiellement composé de groupes fallers et d'éléments folkloriques[70]. Plus tard, dans les années 1960, le philologue valencianiste Manuel Sanchis Guarner convainquit les autorités franquistes d'adopter légalement la Senyera Coronada comme drapeau de la ville de Valence[2].

Le « néovalencianisme » fustérien

Le valencianisme d'après-guerre, très affaibli par la défaite et la situation politique, se replia dans le champ culturel, essentiellement autour de Lo Rat Penat, principale organisation historique du valencianisme culturel, largement supervisée par le régime, et le groupe Torre, qui avait une optique plus moderne. La principale figure de Torre était Xavier Casp, ancien militant d'Acció Nacionalista Valenciana, exclu de Lo Rat Penat en raison de son républicanisme passé. Une grande partie des militants du valencianisme politique de l'après-guerre civile se forma auprès de Torre[2].

En réponse à la déclinaison « archaïsante » et « folklorique » du valencianisme culturel diffusé depuis l'entité Lo Rat Penat, l'écrivain et chroniqueur Joan Fuster publia en 1962 le livre Nosaltres, els valencians (« Nous, les Valenciens ») dans lequel il proposait ce qui serait connu comme le « nouveau valencianisme » ou « néovalencianisme », qui s'inscrivait dans une posture de rupture radicale d'avec le discours régionaliste — et partiellement avec le valencianisme de l'avant-guerre civile — [70] et revendiquait les liens linguistiques, culturels et historiques qui unissaient le Pays valencien à la Catalogne et aux îles Baléares . Cet essai et les nouvelles idées de Fuster en général eurentt une influence fondamentale sur les nouvelles générations de jeunes étudiants universitaires des années 1960 et 1970 et sur les groupes clandestins d'opposition au franquisme, qui adoptèrent dans une grande mesure le nouveau discours fustérien. Sur le terrain symbologique, le « néo-valencianisme » fustérien revendiquait le drapeau à quatre pals nus au lieu du drapeau couronné, considéré comme le drapeau local de la ville de Valence (comme l'établissait déjà les connaissances académiques de l'époque), ainsi que le terme Pays valencien, qui avait déjà été utilisé pendant la Seconde République, pour désigner l'ensemble du territoire des trois provinces dans lesquelles l'ancien royaume de Valence avait été divisé en 1833[75] [70]. Le« fustérianisme » marquait donc une rupture avec les approches du valencianisme républicain, y compris avec l'ancien drapeau nationaliste, puisque selon Fuster, les Valenciens d’avant-guerre «no sabien el que es feien» (ils « ne savaient pas ce qu’ils faisaient ») sur la question du drapeau[76],[2]. En 1964, le Parti socialiste valencien (PSV), surtout implanté à l'université de Valence, fut fondé clandestinement pour défendre les idées politiques de Fuster, et presque en même temps l'Union démocratique du Pays valencien, de sensibilité démocrate chrétienne, avec des postulats idéologiques proches. Des années plus tard, le PSV fut dissous, mais son héritier fut le Partit Socialista del País Valencià, constitué à l'approche de la Transition[77].

Dès la fin des années 1950, certaines divergences étaient apparures au sein de Torre autour de la conception nationale. Ces tensions avaient culminé avec la publication en 1962 de Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster[78]. Tandis que le nouveau valencianisme fustérien imprégnait l'opposition valencienne au régime, notamment universitaire dans un premier temps, les drapeaux à quatre barres firent leur apparition dans les premières manifestations politiques antifranquistes, tandis que le drapeau couronné se trouva relégué d'une part au valencianisme déclinant hérité de la Seconde République et d'autre part aux manipulations folkloriques du franquisme, deux secteurs qui, au cours de la transition démocratique, convergeraient dans le dénommé blavérisme (mouvement qui tire d'ailleurs son nom de la revendication de la frange bleue)[2].

Conflit identitaire durant la Transition : la « bataille de Valence » (1975-1982)

Avant que le conflit identitaire de la transition n'éclate, les deux drapeaux cohabitaient habituellement et sans heurts en tout type d'occasion[2], par exemple dans la ville de Valence lors d'événements sociaux et sportifs importants tels que la célébration de la victoire du Valence C. F. au championnat d'Espagne de football[2].

Après la mort du général Franco en novembre 1975, les forces politiques valenciennes antifranquistes lancèrent une campagne de mobilisations pour obtenir une « rupture démocratique » qui incluait la revendication d'un Statut d'Autonomie pour le Pays valencien . Déjà en janvier 1976, une manifestation eut lieu dans la ville de Valence sous le slogan « Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia » (« Liberté, Amnistie et Statut d'Autonomie »), durement réprimée par la police[79]. En juillet de la même année, une autre manifestation eut lieu, cette fois autorisés par le nouveau gouvernement d'Adolfo Suárez, dans laquelle le drapeau prédominant était le drapeau à quatre barres. Bien que les partis nationalistes (UDPV et le PSPV) n'aient pas obtenu de représentation parlementaire lors des premières élections démocratiques depuis 1936, tenues en juin 1977, la revendication du Statut d'autonomie fut maintenue[81], comme on put le constater lors de la grande manifestation du 9 octobre 1977 convoquée sous le slogan «Volem l'Estatut» (« Nous voulons le statut [d'autonomie] »), la plus importante manifestations jamais organisée dans la région, et où de nombreux commentateurs rapportent la présence de milliers de personnes en portant des drapeaux, avec ou sans frange bleue[2],[79].

Cette manifestation marqua néanmoins un point d'inflexion. La même année Lo Rat Penat publiait un pamphlet anonyme intitulé La senyera de Valencia (« Le drapeau de Valence ») contenant de nombreuses inexactitudes historiques, défendant que le drapeau couronné aurait été historiquement celui du royaume de Valence[2]. Très peu de temps après, Joan Fuster y répondait dans un opuscule intitulé El blau en la Senyera (« Le Bleu dans le Drapeau »), dans lequel, en se basant sur l'état des connaissances de l'époque, il reconnaissait l'authenticité historique du drapeau à frange bleue, mais seulement comme symbole local de la ville de Valence et défendait avec ferveur un drapeau unique pour l'ensemble des Pays catalans[82],[83]. Plus tard d'autres publications plus complètes suivirent, comme Història de la Senyera al País Valencià (« Histoire de la Senyera au Pays valencien », Tres i Quatre, 1979) de Pere Maria Orts i Bosch[2], dans lequel il soutenait que l'ancienneté de la frange bleue comme distinctif « officiel » de la ville de Valence ne remontait pas au-delà du XVIIIe siècle[84].

En mars 1978, le gouvernement Suárez autorisait la formation du Conseil du Pays valencien, en tant qu'organe de gouvernement pré-autonomique, en attendant l'approbation de la nouvelle Constitution (qui eut lieu en décembre de1978)[79]. En avril 1978, le Conseil à majorité socialiste sous la présidence de Josep Lluís Albiñana[85] adoptait le drapeau à quatre barre sans frange bleue pour le représenter, avec pour insigne distinctif l'ajout ddes armoiries personnelles du roi Pierre IV« le Cérémonieux » — et futur emblème de la Généralité valencienne — au centre[86]. Le 24 avril 1979, le drapeau fut hissé sur le balcon de l'hôtel de ville de Valence avec le drapeau espagnol et avec le drapeau couronné de la ville[2]. Le mois précédent avaient eu lieu les premières élections municipales démocratiques au cours desquelles les forces de gauche étaient majoritaires dans les trois provinces et dans la très grande majorité des villes de plus de 20 000 habitants, avec une majorité absolue dans la capitale valencienne[87]. L'une des premières décisions de la nouvelle corporation municipales, présidée par le nouveau maire, le socialiste Fernando Martínez Castellano, fut de changer le nom de la Plaza del Caudillo, qui devint Plaça del País Valencià[88],[89].

Les secteurs de la droite post-franquiste de la ville de Valence[90], réagirent immédiatement en se proclamant comme les véritables « valencianistes », donnant naissance au mouvement politique et social qui serait connu sous le nom de « blavérisme », nommé en référence à sa défense acharnée du drapeau à frange bleue («blau», en catalan-valencien), et rejetant le drapeau à quatre barres, qualifié de « catalaniste »[88].

Le Pays valencien entra dans une période trouble (souvent décrite comme « convulsive »[91]), connue sous le nom de « bataille de Valence », marqué par un conflit autour des symboles régionaux.

En août 1978, un faux paquet-bombe fut déposé devant le siège du journal Valencia Semanal, qui avait une ligne très marquée en défense de l'autonomie valencienne et s'opposait au blavérisme, provoquant l'évacuation du voisinage[92],[93]. Un graffiti signé « BPC » (Ballester del Centenar de la Ploma (es), en allusion à un corps de cent arbalétriers créé du temps du royaume de Valence pour protéger le drapeau royal dans les batailles[2]) apparut sur les murs de l'édifice[92],[93]. Un mois plus tard, Joan Fuster était victime d'un premier attentat à la bombe à son domicile de Sueca[92],[93].

Les nombreux incidents survenus au cours de la manifestation du 9 octobre 1979 eurent d'importantes répercussions, en contribuant à paralyser le processus d'autonomisation valencien. Trois jours plus tôt, une manifestation contre la «quatribarrada» du Consell avait eu lieu dans la ville. À la fin de la manifestation, le président du GAV, Pascual Martín Villalba, avait invité les participants à se joindre à la manifestation du 9 octobre, en tenant « les nouveaux tyrans [responsables] du sang qui pourra être versé mardi prochain », tout en réclamant l'autonomie (alors que leurs agissements étaient précisément utilisés comme justification pour paralyser le Conseil et freiner l'avancée du processus autonomique)[94]. La traditionnelle descente de la Senyera depuis le balcon de la mairie était prévue à midi, mais deux heures avant, de nombreux groupes d'individus avec des drapeaux « couronnés » s'étaient rassemblés, avec des cris et insultes adressés aux membres du conseil municipal. Ils jetèrent également des objets sur les fenêtres de la façade. Le conseiller municipal d'UCD, Rafael Orellano, l'un des fondateurs du GAV, exigea que le drapeau du Consell soit retiré du balcon, mais le maire Ricard Pérez Casado (qui n'était en fonction que depuis quelques jours après avoir remplacé Martínez Ferrando, démissionnaire) refusa. Un projectile enflammé fut lancé vers le balcon de la mairie, qui en quelques secondes brûla le drapeau du Consell , suivi des deux autres drapeaux hissés au même endroit— le drapeau du royaume d'Espagne et celui de la ville de Valence —, provoquant une explosion de cris de joie des protestataires, qui s'intensifia quand Orellano apparut sur le balcon montrant un morceau du drapeau (à frange bleue) qui avait été sauvé[95],[88]. Au cours de la même manifestation, Pérez Casado fut bousculé, frappé et menacé de mort. La police ne procéda à aucune interpellation[96].

Au cours des semaines et mois suivants, le drapeau du Consell fut incendié à de multiples autres reprises. Lorsque, à la fin de cette même année, le président socialiste Josep Lluís Albiñana fut contraint d'abandonner la présidence du Conseil après avoir perdu le soutien de son parti, l'une des premières mesures prises par le nouveau président par intérim, Enrique Monsonís, d'UCD, fut d'annuler l'adoption de la quadribarrada[2],[97]. Plus tard eurent lieu des attentats à la bombe contre Joan Fuster et Manuel Sanchis Guarner et contre plusieurs librairies progressistes ou nationalistes de la ville de Valence[98].

L'accord de Benicàssim

C'est dans cette situation de stagnation politique et de violence, où la « bataille de Valence » battait son plein que vint le moment de mener les négociations sur le statut d'autonomie entre les partis qui avaient obtenu une représentation parlementaire aux élections générales espagnoles du 1er mars 1979 pour les trois provinces valenciennes, une nouvelle fois remportées par la gauche : 13 députés du PSPV-PSOE et 3 du PCE, contre 13 députés d'UCD. Ces derniers se présentèrent à la négociation en défendant le drapeau couronné et le nom de « royaume de Valence » pour la région, tandis que la gauche défendait le drapeau à quatre barres et le nom de « Pays valencien ». Les partis désignèrent des négociateurs pour les représenter. Pour s'éloigner de la pression de la ville de Valence, ils se réunirent dans la ville de Benicàssim et parvinrent à un accord de principe (qualifié de « salomonique » par Baydal et Esquilache), connu sous le nom de « Statut de Benicàssim » : maintien de la dénomination de « Pays valencien », qui était alors le nom le plus communément usité pour désigner la région et qui avait été accepté sans susciter de protestation lors du lancement du processus pré-autonomique (l'UCD renonçant au terme « royaume de Valence », dont la constitutionnalité était par ailleurs mise en doute) et adoption d'un drapeau à frange bleue, mais avec comme insigne distinctif l'emblème de la Généralité valencien ( permettant de le différencier du drapeau de la capitale ; le PSPV-PSOE renonçait ainsi à la quadribarrada tandis que l'UCD renonçait à la couronne)[99],[100]. Pour ce qui est de la langue, il y eut un accord pour l'appeler « valencien », dénomination usuelle de la langue catalane dans la région.

Modification finale du statut d'autonomie au Congrès — Le « statut de Madrid »

Le consensus obtenu dans l'« accord de Benicàssim » fut rejeté par les groupes blavéristes qui continuaient à défendre le drapeau couronné et par la direction de l'UCD, qui fit immédiatement marche arrière : dès le lendemain de la finalisation de l'accord de Benicàssim, l'UCD déclara par l'intermédiaire de Fernando Abril Martorell qu'elle ne reconnaissait pas l'accord signé par ses représentants. Vicent Soler qualifie cette réaction d'acte « déloyal ». Quand à Joan Lerma, l'un des négociateurs désignés par le parti socialiste, il parle d'« une embrouille de plus d'Abril Martorell »[101],[102].

Le texte de Benicàssim entra alors en discussion au Congrès des députés pour l'adoption définitive d'un statut d'autonomie. Dans une nouvelle négociation, le PSOE accepta de profonds remaniements sur le plan symbologique. Lorsqu'en 1982 le Congrès approuva officiellement le statut valencien (parfois surnommé «Estatut de Madrid», le « statut de Madrid », par ceux qui le rejettent[103]), avec l'adoption pour la communauté autonome du drapeau couronné de la ville de Valence, le renoncement à l'appelation de « Pays valencien » (bien qu'il soit mentionné dans le préambule) au bénéfice du terme neutre de « Communauté valencienne »[99],[100],[107].

Après l'approbation du statut d'autonomie de la Communauté valencienne en 1982, le conflit sur les symboles valenciens est resté ouvert et n'a jamais été clos[108]. Comme l'exprime Pau Viciano en 2008, le drapeau à frange bleue « a été imposé pendant la transition politique – de manière exclusive et même violente – par le régionalisme anticatalaniste »[109].

L'officialisation du drapeau tricolore, qui était celui utilisé par les anticatalanistes pour le distinguer du drapeau catalan, fut ressentie par les fustériens comme une imposition, malgré son utilisation occasionnelle par le valencianisme historique[83].

Qu'un élément important de l'identité valencienne comme le drapeau et la dénomination ait été décidé par des parlementaires à Madrid, contre l'accord conclu entre les forces politiques valenciennes et sous la pression d'UCD, parti minoritaire au Pays valencien et alors en voie de désagrégation (il serait dissout en février 1983), est source de contestation notamment de la part de la gauche et du nationalisme, le tout ayant contribué à maintenir ouvert le conflit identitaire, avec des répercussions très négatives sur la construction d'une identité collective valencienne[2].

Satire

Dans son numéro de septembre 1983, la revue valencienne satirique El Pardalot Engabiat raillait la thématique du drapeau valencien en parodiant ainsi le Statut d'autonomie[110],[111] :

« La Senyera tradicional de la Comunitat Valenciana està composta per quatre barres roges sobre fons groc. Ara bé, com quan van negociar aquest paper hi havia una passada de diarrea, algú no es va pujar a temps els pantalons i li foteren una clavada “d’aquí te espero”. Segons el PSOE i el PCE, que per aquell temps anaven lleugers de ventre, la senyera tradicional es caga en totes les tradicions i, a partir d’ara ab blau. »

« Le Drapeau traditionnel de la Communauté valencienne est composé de quatre pals rouges sur fond jaune. Or, comme lorsque ce papier [le Statut] a été négocié il y avait une vague de diarrhée, quelqu'un ne s'est pas monté à temps le pantalon et on lui a foutu un coup de « je te vois venir ». Selon le PSOE et le PCE, qui vers ce moment-là étaient pressés [litt. « allaient le ventre léger »], le drapeau traditionnel chie sur toutes les traditions et, désormais, en bleu. »

Époque démocratique

Depuis l'approbation du statut d'autonomie de la Communauté valencienne, qui l'officialisait, la Senyera Coronada fut hissée dans toutes les mairies de la communauté autonome et a été accepté comme naturel par la plus grande partie de la population valencienne, bien que généralement avec une certaine ignorance et une grande indifférence. Au début du XXIe siècle, le drapeau suscitait toujours une forte réticence parmi les partis les plus importantes de la gauche nationaliste (électoralement minoritaires, essentiellement EUPV et le BNV), et un clair rejet de la part de groupes nationalistes plus radicaux, électoralement marginaux (Els Verds, ERPV, et d'autres groupuscules indépendantistes comme Maulets ou Endavant), qui maintiennent la revendication du drapeau sans frange bleue. Le drapeau n'a pas non plus été complètement accepté par les habitants des comarques les plus éloignées de la capitale, où le drapeau à quatre barres « nues » apparait encore sur les balcons et dans les rues lors des festivités dans de nombreuses villes. Le drapeau couronné continue d'être utilisé régulièrement comme un drapeau de confrontation par les groupes blavéristes jusque dans les années 2010[112]. Toutefois, au cours des années suivantes, la revendication de la quadribarrada tend à s'estomper, certains secteurs du nationalisme tendant à assumer pleinement le drapeau à frange bleue[113].

Dans un discours aux Cortes valenciennes en mars 2015, Mireia Mollà, membre de la coalition Compromís pel País Valencià, revendiquait le drapeau à quatre barres comme propre des Valenciens et rappelait la phrase de l'auteur-compositeur-interprète Ovidi Montllor (décédé en 1995) : « Tinc senyera on blau no hi ha. Dic ben alt que parle català. I ho faig a la manera de València » (« J'ai un drapeau où il n'y a pas de bleu. Je dis haut et fort que je parle catalan. Et je le fais à la manière de Valence. »)[114].

Avec la refondation du BNV sous l'appellation « Compromís », et son évolution en une coalition de partis, le courant majoritaire du nationalisme valencien se reconfigure sous la forme d'un parti attrape-tout dans lequel les revendications symboliques, notamment celle du drapeau, passe au second plan[113]. En 2023, Compromís distribue 1 000 Senyeres Reials (« drapeaux royaux », avec frange bleue) à des citoyens pour célébrer la fête du 9 octobre « dans toute sa diversité »[115],[116].

Remove ads

Controverses

Résumé

Contexte

Le blavérisme et le drapeau

Le blavérisme sera connu pour sa revendication d'une « trinité » symbolique : le drapeau à frange bleue, une langue valencienne indépendante du catalan et la défense nom de « royaume de Valence ». Sur ce dernier point, il s'agit en réalité davantage d'une opposition à l'appellation « Pays valencien » que la défense de celle de royaume, comme le montre le fait que le blavérisme a largement assumé l'appellation de « Communauté valencienne » lorsque celle-ci a été adoptée officiellement. Ces groupes de militants, dont le plus notable est le Groupe d'action valencien (GAV), eurent recours à la violence à de multiples reprises[88],[98],[117]. La Constitution de 1978 reconnaît l'autonomie des régions et des « nationalités » et leur octroie un caractère symbolique distinctif. Elle n’articule cependant pas un modèle qui pleinement intégrateur des nationalismes modérés, ce qui aura des conséquences, puisque la dialectique entre nationalisme d’État et nationalismes sans État (ou « nationalismes périphériques » comme on les appelle dans le cas espagnol) génère des tensions et est exploitée par des mouvements comme le blavérisme qui, revêtus d'autochtonisme, agissent comme un bélier contre eux. L’anticatalanisme, avec cette tension constante centre-périphérie, sort gagnant. En 1982, un statut d'autonomie est obtenu via l’article 143 de la Constitution, la « voie lente », offrant un ensemble de compétences inférieur. Ainsi, le Pays valencien est devenu, symboliquement aussi, une autonomie de « seconde zone », c'est-à-dire « une autonomie dotée de larges compétences bien qu'avec une faible considération politique »[118]. Une grande partie du « pack » symbolique proposé par le blavérisme est devenu officiel, ce qui a contribué de manière décisive à sa légitimation et à sa reproduction, et le PSPV-PSOE a en pratique cherché à s'adapter à cette nouvelle réalité, en adoptant la stratégie d'occuper le centre politique et tentant d'agir comme arbitre entre les deux extrêmes, fustériens et blavéristes, et en tâchant de combiner cette « valencianité » partiellement blavériste avec une dose de modernité fustérienne[119].

UCD a attisé le l'anticatalanisme à Valence dans le but de favoriser l'abstention de l'électorat de gauche en le démobilisant, arracher sa majorité au Parti Socialiste et, ce faisant, de réorienter le processus autonome qui semblait lui échapper[120]. La stratégie d'UCD Valence a fonctionné, mais seulement en partie, et surtout dans la capitale[121]. L'anticatalanisme fut l'un des facteurs qui permirent à l'UCD d'améliorer ses résultats aux élections générales de 1979, bien que sans être majoritaire[122]. Après la disparition d'UCD, qui avait réussi à prendre la présidence du Conseil de la Communauté Valencienne en juin 1979, d'autres partis de droite ont continué avec la même stratégie de confrontation. Ce n'est cependant qu'en 1991 que le PP obtient la mairie de Valence puis en 1995 la présidence de la Generalitat[120]. Cette stratégie est généralement considérée comme une démonstration de démagogie, car le supposé danger d’une annexion de Valence par la Catalogne, souvent brandi comme un spectre menaçant par le blavérisme n'a jamais existé, les représentants catalans n'ayant pas montré un quelconque intérêt à étendre leur territoire au sud du Cenia[123]. De plus, aucun parti pancatalaniste n’a eu de représentation au Parlement valencien pendant toutes ces années[123]. À Valence, UCD s'est comporté comme un véritable apprenti sorcier. On peut attribuer à cette formation une part considérable de la responsabilité du conflit valencien et du succès, au moins partiel, du blavérisme. En revanche, aux îles Baléares, où les centristes se sont maintenus dans l'assomption de l’unité du catalan, le gonellisme, déclinaison insulaire de l’anticatalanisme, n'a eu qu'un impact politique minimal[124]. UCD a joué un rôle majeur dans la « bataille de Valence ». Aux baléares, où UCD a toujours contrôlé le Conseil général interinsulaire (es) (l'organe pré-autonomique régional), il n'y a pas eu de « bataille de Majorque »[120]. Ainsi, dans les communautés autonomes d'Aragon et des îles Baléares, où les drapeaux officiels sont la senyera traditionnelle d'Aragon-Catalogne portant un simple blason distinctif au centre, le sujet n'a jamais fait l'objet de polémique[125].

Certains secteurs proches du blavérisme ont tenté de démontrer que ce drapeau privatif de la ville était le drapeau de tout le royaume de Valence, en argumentant qu'il s'agissait d'une sorte de cité-État médiévale, justifiant cette affirmation par l'influence notable de la ville sur les affaires du royaume, une hypothèse qui n'a été soutenue par aucun historien spécialiste de la période[2],[126].

À propos des incidents du 9 octobre 1979, dans une interview accordée au journal El Mundo en 2010, le fondateur de GAV et conseiller municipal d'UCD à cette époque Rafael Orellano, rapporta comment il avait trouvé un moyen d'incendier le drapeau, et s'en montrait fier. Il le justifiait en affirmant que « les Catalans, avec l'aide des socialistes, voulaient rompre l'Espagne ».

En 2002, la militante blavériste María Dolores García Broch, future conseillère municipale de Valence pour Union valencienne, attribua le « succès » de ces incidents à elle-même et au GAV. Elle se justifia en affirmant que leur intention était d'empêcher « notre Real Senyera honnie », « symbole sacré », « de subir l'humiliation de passer sous la marfega [terme insultant par lequel les blavériste désignaient la «quatribarrada»] ». Elle expliqua alors également comment le projectile incendiaire avait été préparé au siège du GAV[96]. Plus de trente ans plus tard, dans une interview accordée au journal El Mundo en 2010, Orellano se vantait encore de cet « exploit », qu'il justifiait en disant que « les Catalans, avec l'aide des socialistes, voulaient briser l'Espagne ». Dans l'interview, il décrivait aussi comment il avait trouvé un moyen de mettre le feu à la «quatribarrada»[127].

Comparaison avec le cas navarrais

Dans un article publié en 2017, l'historien navarrais Xabier Zabaltza mène une comparaison des processus de transition respectifs en Navarre et au Pays valencien. Sur la question symbologique, et en particulier celle vexillologique, il établit un certain nombre de différences entre les deux territoires. Il souligne ainsi que le consensus était beaucoup plus grand en Navarre qu’au Pays valencien. Malgré la violence qui a caractérisé la Transition en Navarre, à cause principalement de la violence d'ETA, « le nom, le drapeau et l'hymne de cette transition ont été acceptés de manière égale par toutes les sensibilités (bien que subordonnés aux symboles basques pour les uns et aux symboles espagnols pour les autres). Au Pays valencien, cependant, les conflits autour du nom et des emblèmes de la région persistent encore aujourd'hui »[128].

En Navarre, le drapeau, qui remonte à 1910 — bien que la croyance populaire le fasse remonter à la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) — est accepté aujourd'hui depuis le navarrisme ou de l'espagnolisme extrême à l'abertzalisme le plus extrême. En Navarre, les municipalités à majorité nationaliste basque, en plus du drapeau provincial, ont continué à utiliser l'ikurriña (illégalement tant que la Loi des symboles fut en vigueur, entre 2003 et 2017, et alégalement le reste du temps) et les tentatives de la droite navarriste ou espagnoliste de maintenir la couronne de laurier franquiste n'aboutirent pas[129],[130],, bien qu'il ne fût retiré du palais de la députation forale qu'à l'automne 2016[131].

Controverses historiographiques

Il existe un large consensus parmi les historiens pour considérer que le drapeau couronné (quatre barres avec une frange bleue sur laquelle est placée la couronne) n'était pas le drapeau du royaume de Valence, mais exclusivement celui de sa capitale, la ville de Valence[132]. Toutefois, « un secteur des auteurs qui ont traité du sujet, avec une tendance blavera, ont essayé de démontrer que ce drapeau exclusif de la ville était le drapeau de tout le royaume de Valence, argumentant qu'il s'agissait d'une sorte de cité-État médiévale, justifiant cela par l'influence notable de la ville dans les affaires du royaume, hypothèse qui n'est soutenue par aucun historien de l'époque[133]. »

Le principal point de discorde dans l'historiographie réside autour de l'ancienneté de l'ajout de la couronne et de la frange bleue sur le drapeau de la ville de Valence.

Ancienneté de la frange bleue couronnée

L'origine du drapeau couronné de la ville de Valence (le drapeau à quatre barres avec une frange bleue portant la couronne royale) avait traditionnellement été placée dans le privilège de Pierre le Cérémonieux de 1377. Cependant, aucune des descriptions du drapeau de la ville faites par les chroniqueurs au cours des siècles suivants n'a signalé l'existence d'une bande bleue (et la couronne, en métal, était située sur la pointe du mât dans celles-ci). La première mention est très tardive, datant de la seconde moitié du XIXe siècle (et les premières représentations iconographiques datent également de la même époque, à l'exception de quelques portulans des XVe et XVIe siècles), ce qui a conduit Pere Maria Orts (1979) à soutenir la thèse selon laquelle c'est à cette époque que le drapeau couronné est né (de sorte que durant les six siècles précédents le drapeau de la ville aurait été le même que celui du roi, c'est-à-dire l'emblème d'Aragon : « quatre pals de gueules sur champ doré »)[134],[135],[136] .

L'ouvrage d'Orts est une apportation fondamentale sur la question car il combine des archives déjà connues apporte avec une documentation nouvelle, allant des anciens chronistes du royaume jusqu'au XIXe siècle. L'ouvrage contenait de plus une nouvelle thèse à l'opposé de ce qui avait été admis jusqu'alors : la frange bleue n'aurait été ajoutée sur le drapeau de la ville de Valence qu'autour du milieu XIXe siècle, soit très récemment, alors qu'on lui attribuait habituellement une origine médiévale[137],[52]. L'ouvrage est publié alors que la région vit une transition démocratique difficile, avec un conflit identitaire émaillé d'épisodes violents. Néanmoins, l'hypothèse d'Orts n'a pas été ouvertement remise en question dans les milieux académiques jusqu'au début du XXIe siècle, où la controverse est lancée par une série d'auteurs proche du courant dit de « troisième voie du valencianisme », dont le médiéviste Vicent Baydal, hors des circuits académiques classiques, sur plusieurs sites internets dont le forum valencianisme.com et Wikipédia en catalan[138].

Baydal soutient la thèse que les portulans des XVe et XVIe siècles et d'autres documents du XVIe siècle consignant l'achat de drap bleu pour le drapeau de la ville est enregistré par ordre des jurats démontreraient le fait que la couronne royale accordée par Pierre « le Cérémonieux » a été incorporée au drapeau de la ville par un accord du Consell de 1449[24]. Quant au fait qu'aucun chroniqueur n'avait inclus la frange bleue dans ses descriptions du drapeau de la ville, Baydal affirme que cette absence de mention était due au fait que cela « n'avait absolument aucune importance symbolique [puisque] c'était un simple fond pour la couronne »[139].

Il est vrai que les portulans mentionnés par Baydal n'ont pas été pris en considération par Orts. Néanmoins, Pau Viciano conteste en 2008 l'interprétation de Baydal et Esquilache et reprend la thèse d'Orts sur l'origine relativement récente de l'enseigne couronnée comme drapeau de la ville de Valence[140]. Dans un opuscule consacré à l'histoire du drapeau de la ville de Valence entre les XIVe et XIXe siècles publié chez Afers, il insiste sur le fait qu'un certain nombre de cartes identifient encore Valence uniquement avec les barres royales à la même époque[141] et affirme que l'existence de ces portulans « ne signifie pas nécessairement que les drapeaux qui y figurent sont une reproduction exacte du drapeau officiel ou, si l'on veut, cérémoniel de la ville de Valence à cette époque. Tout d'abord, parce qu'à la même époque, il existe des chartes qui identifient la capitale avec le drapeau royal, sans couronne ni ajouts bleus, et il existe même des cartes où sont attribués à Valence d'autres drapeaux que ces deux-là », comme celle de Vicenç Pruners de 1601, qui présente « un drapeau formé par les pals royaux entourées de bleu sur les quatre côtés », et « surtout parce que les informations qu’ils fournissent ne coïncident pas avec celles d’autres documents écrits, qu’il s’agisse de documents d’archives ou de chroniques[142]. » Viciano considère que les drapeaux des portulans « pourraient plutôt être une convention graphique visant à incorporer un élément distinctif du blason, [...] la couronne, au moment de représenter la symbologie héraldique de la ville sous forme d'un drapeau ou d'un étendard. Cependant, cela ne signifie pas qu'à cette époque, la même solution aurait été adoptée pour inclure la couronne sur le drapeau en tissu que la ville avait comme drapeau distinctif », et que le cas de Valence est très différent de celui de Barcelone et celui de la ville de Majorque (l'actuelle Palma), dont les blasons avaient une conformation singulière et incorporaient déjà des éléments distinctifs bien établis à l'époque (croix de Saint Georges pour la première)[143]. L'auteur rappelle de plus ce qui avait été convenu par le Consell en 1499, qui précisait qu'au moins jusqu'à cette date le drapeau de la ville avait été celui du roi, de sorte que « les drapeaux couronnés que nous trouvons dans la cartographie de la première moitié du XVe siècle ne sont pas une reproduction du drapeau en tissu, celui porté par le justícia (es) dans les cortèges civiques et qui mobilisait les troupes citoyennes, celui que l'on pourrait appeler le drapeau « officiel » ». L'explication donnée par Baydal et Esquilache, selon laquelle la frange bleue n'était pas mentionnée par les chroniqueurs parce qu'elle n'avait pas d'« importance symbolique », est jugée « invraisemblable » par Viciano : « Un fait comme celui-ci ne serait pas passé inaperçu » auprès d’eux[144]. Il en conclut que « les illustrations des cartes-portulans ont beau porter des couronnes franges bleues, elles ne prouvent pas que la senyera couronnée fût le drapeau de la ville de Valence »[145], et il considère qu'aucune documentation ne permet d'invalider la thèse d'Orts[84].

Selon Viciano, ce n'est qu'une fois bien entré dans le XXe siècle « dans le contexte de l'émergence d'un véritable mouvement valencianiste, avec des contradictions internes et plus ou moins opposé à l'espagnolisme, que serait faite une lecture « particulariste » de l'ajout bleu au drapeau et que la couronne serait de nouveau revendiquée. C'est ainsi que naissait la senyera « tricolore » ou « couronnée » », assumée comme propre à l'ensemble du Pays valencien par certains valencianistes, mais rejetée avec cette valeur par d'autres[146]. Viciano affirme qu'il n'existe aucune documentation probante permettant de défendre l'existence d'un drapeau couronné à frange bleue avec un certain caractère officiel jusqu'alors. D'autre part, Viciano indique qu'« insister sur le caractère relativement récent de la frange bleue du drapeau ne signifie pas rejeter la légitimité de ce symbole local. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un drapeau plus que centenaire, accepté par tous – y compris le valencianisme ou le « catalanisme » de tradition fustérienne – comme le symbole de la ville, mais non de tout le pays[147]. Il insiste aussi sur le fait que s'il est normal que les recherches érudites interfèrent avec le débat public lorsqu'il affecte des questions munies d'une forte charge identitaires comme les drapeaux, « il n'appartient pas à l'historien de juger les identités politiques assumées par les citoyens ni les degrés d'adhésion à leurs symboles », mais que pour on autant « on ne peut cesser de dénoncer les mythes et tergiversations du passé »[148].

Dans un ouvrage publié en 2009 par l'Institut d'Estudis Catalans, l'historien valencien résidant en Catalogne Ramon J. Pujades, spécialiste de cartographie médiévale soutient que les cartes et portulans du XVe siècle montrent bien l'existence d'une version du drapeau de la ville de Valence à frange bleue couronnée comme variante de la quadribarrada royale sans frange, munie d'une couronne au niveau du mât. D'après lui les documents illustrent bien que la couronne et la frange sont considérés comme des attributs propres de Valence, comme d'autres le sont pour certaines localités de la couronne d'Aragon (selon lui, dans les documents où le drapeau de Valence n'apparaît pas couronné, les autres zones ne portent pas non plus leurs attributs habituels). La présence de la frange colorée s'explique selon lui par la volonté de faire ressortir la couronne lorsqu'elle est figurée directement sur la toile et non sur le mât, mais ne saurait être considérée comme une volonté « sécessionniste » de Valence au sein de la couronne d'Aragon, et il rejette égalemement qu'on puisse donner à cet attribut un caractère « officiel », de telles idées étant selon lui dues à une relecture anachronique et partisane du passé[149].

Légitimité du drapeau du roi à représenter le royaume

Un autre débat s'est porté sur la question de savoir si le drapeau du roi peut être considéré comme le drapeau du royaume, sur la base de l'interprétation des peintures du salon des Cortes du palais de la Généralité. C'est ce que Pere Maria Orts affirme à plusieurs reprises dans son livre Història de la Senyera del País Valencà (« Histoire du drapeau du Pays valencien »), publié en 1979. Dans l'introduction il écrit : « l'étendard que porte par le Saint Ange sur les peintures du palais de la Generalitat est le drapeau authentique et véritable de tout le Pays Valencien [...] Il n'y a pas de place pour les doutes, ni pour les dualismes ou les dichotomies, un seul symbole pour tous : quatre pals rouges sur champ doré. [...] C'est-à-dire un drapeau identique à celui hissé le 28 septembre 1238 sur celle qui était alors dénommée tour d'Alí Bufat[150] » en signe de reddition des musulmans de la ville de Valence devant les armées de Jacques Ier.

En 2006, Ferran Esquilache et Vicent Baydal rejettent l'identification du drapeau du roi avec celui du royaume au motif que « au Moyen Âge, les territoires (royaumes, comtés ou principautés) n'avaient pas leurs propres drapeaux, car ils étaient des symboles personnels des rois », si bien qu'ils estiment que la «Real Senyera» (le drapeau royal, avec quatre pals rouges sur champ doré) « était le symbole exclusif du roi, et non du royaume. » Selon ces deux auteurs, la Senyera qui apparaît sur les peintures du palais de la Generalité représente « seulement le bras[151] royal ou populaire, et non l'ensemble du royaume [...]. La seule représentation que nous connaissions qui englobait le royaume en général était l'emblème conjoint des trois ordres, la Vierge pour l'ordre ecclésiastique, Saint Georges pour l'ordre nobiliaire et l'Ange gardien avec l'écu à quatre barres du roi pour l'ordre royal [...] »[139]. Joan Fuster défendait l'idée que le bras royal représentait le peuple « libre »[Où ?], ce que contestent Baydal et Esquilache, qui indiquent qu'il ne représentait que les intérêts de l'oligarchie urbaine des villes et villages royaux valenciens[2]. Baydal et Esquilache concluent que pendant la période forale, le drapeau de la ville de Valence était le drapeau couronné, tandis que le drapeau royal à quatre barres sans frange bleue était celui du roi de Valence et de la couronne d'Aragon[2]. Ils qualifient les auteurs comme Fuster ou Orts, qui identifient le drapeau du roi et celui du royaume, de « catalanistes »[139].

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads