Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Fennec

espèce de mammifère carnivore de la famille des canidés vivant dans les déserts d'Afrique du Nord De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Vulpes zerda

Le fennec (Vulpes zerda) ou renard des sables, est une espèce de mammifère carnivore de la famille des canidés, apparentée aux renards du genre Vulpes. Vivant dans les déserts d'Afrique du Nord, il présente de nombreuses adaptations spécifiques au climat, telles que ses grandes oreilles utilisées pour la localisation de ses proies et la thermorégulation, ses coussinets recouverts de poils le protégeant du sable brûlant, mais surtout sa taille minuscule, faisant de lui la plus petite espèce de canidés sauvage. Autrefois chassé par les populations humaines pour sa viande et sa fourrure, depuis le Néolithique, sa petite taille et son apparence particulière l’ont rendu populaire en tant qu’animal de compagnie à travers le monde, notamment aux États-Unis ou au Japon, au cours du XXe siècle. Le fennec est devenu un emblème de l’Algérie.

Remove ads

Dénominations

- Nom scientifique valide : Vulpes zerda (Zimmermann, 1780)[1].

- Nom normalisé (accepté par les institutions scientifiques) : fennec (UICN)[2] et (CITES) [3].

- Noms vulgaires et vernaculaires utilisés en français : renard fennec[4], renard du désert, renard des sables, renard des sables du Sahara[5], zerdo (Désuet).

Étymologie

Le mot « fennec » dérive de l'arabe فنك (fanak), lui-même probablement d'origine persane[6], désignant initialement divers petits mammifères à fourrure[7]. Dans une autre langue sémitique, en maltais, fenek désigne un autre animal à longues oreilles tel que le lapin.

L'épithète spécifique zerda proviendrait d'un terme berbère désignant le fennec[7], mais pourrait également provenir du persan zarde, désignant des teintes « jaunes » ou le « safran », en référence à la couleur de son pelage[8]. Cette étymologie se retrouve également en grec sous le terme de xeros, faisant ici référence à son habitat sec[9].

Remove ads

Taxonomie

Résumé

Contexte

Histoire

Le fennec a été décrit scientifiquement pour la première fois sous le nom de Canis zerda par Eberhard August Wilhelm von Zimmermann en 1780[10],[11]. En 1788, Johann Friedrich Gmelin attribue à l'espèce le synonyme Canis cerdo, avec comme localité type le désert du Sahara[12].

Quelques années plus tard, Friedrich Albrecht Anton Meyer propose le nom de Viverra aurita en 1793[13], avec une localité type en Algérie. D'autres synonymes suivront : Fennecus arabicus par Anselme Gaëtan Desmarest en 1804[14] ; Megalotis cerda par Johann Karl Wilhelm Illiger en 1811[15], basé sur les descriptions antérieures de Gmelin ; suivi par un autre synonyme : Fennecus brucei en 1820, avec des localités types en Algérie, Tunisie, Libye et Soudan. En 1827, René Lesson attribue à l'espèce le nom Canis fennecus[16]. Durant les années 1840, elle reçoit encore deux synonymes : Vulpes denhamii par Pierre Boitard en 1842[17] et Vulpes zuarensis par John Edward Gray en 1843[18]. Les localités types respectives sont l'« intérieur de l'Afrique » et l'Égypte.

Une description antérieure par Anders Fredrik Skjöldebrand en 1777 (Vulpes minimus Saarensis) n'a pas été retenue car elle ne respectait pas les règles de la nomenclature binominale[19]. Bien que certains auteurs aient tenté ultérieurement d'introduire Vulpes minimus dans le système linnéen, la Commission internationale de nomenclature zoologique a, en 1980, officiellement rejeté ce nom afin d'assurer la validité du genre Vulpes avec le renard roux (V. vulpes) comme taxon type[20].

Initialement rattaché au genre Canis, le fennec a fait l’objet de plusieurs remaniements dans sa taxonomie : vers la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, le nom Fennecus a été utilisé pour désigner le fennec comme un genre distinct de canidé aux côtés des genres Vulpes, Otocyon et Nyctereutes. Ce genre comprenait également le renard du Cap, le renard pâle et le renard de Rūppel[21].

En 1978, Gordon Barclay Corbet renomme l'espèce Vulpes zerda[22],[11], nom scientifique actuellement utilisé, faisant de ce petit renard l'une des 13 espèces actuelles du genre Vulpes. Il fut transféré dans ce genre à la suite d'analyses moléculaires, bien qu'il présente certaines particularités morphologiques et comportementales distinctes[23].

Phylogénie

Selon les analyses génétiques, l'espèce la plus proche du fennec serait le renard de Blanford (Vulpes cana). D'après les analyses ADN, ces deux espèces auraient divergé il y a 3 à 4,5 millions d'années, au Pléistocène, lors de la formation des déserts actuels en Afrique et au Moyen-Orient[24]. Toutes deux appartiennent à un groupe de huit espèces de Vulpes adaptées aux environnements désertiques. Les autres membres sont : le renard corsac, le renard pâle, le renard nain, le renard du Tibet, le renard de Rüppell et le renard du Cap. Ces espèces ont évoluées pour survivre en milieu aride, développant un pelage de couleur sable, de grandes oreilles, des yeux pigmentés et des reins spécialisés pour une faible hydratation[25].

Les plus anciens fossiles de fennecs datent du Pléistocène supérieur[26]. Il possède un caryotype de 46 paires de chromosomes[27]. L’espèce est considérée comme monotypique, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de sous-espèce reconnue[28].

Arbre phylogénétique

| Vulpes |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

Description

Résumé

Contexte

Dimensions

La tête est petite avec un museau effilé, le corps est mince et les pattes sont fines. Le crâne est similaire à celui des autres espèces du genre Vulpes, mais possède des bulles tympaniques particulièrement développées, caractéristiques des espèces vivant dans un climat désertique.

Le fennec est le plus petit représentant des canidés : sa longueur tête-corps varie de 33,3 à 39,5 cm, tandis que la queue mesure entre 12,5 et 25 cm. Les femelles mesurent entre 34,5 et 39,5 cm de longueur tête-corps, avec une queue de 23 à 25 cm et des oreilles longues de 9 à 9,5 cm, pour un poids compris entre 1 et 1,9 kg. Les mâles sont légèrement plus grands, mesurant de 39 à 39,5 cm, avec une queue de 23 à 25 cm et des oreilles atteignant 10 cm, pour un poids d'au moins 1,3 kg[29]. Le baculum mesure environ 3 mm de large et de 31 à 36 mm de long[29]. À la naissance, les jeunes pèsent entre 80 et 187 g, et les adultes entre 1,0 et 1,5 kg[29]. Ses grandes oreilles, qui représentent environ 20 % de la surface corporelle[10], mesurent entre 8,6 et 10,4 cm, une proportion plus élevée que chez tout autre canidé, due à une adaptation à la dissipation thermique conformément à la règle d'Allen[29].

La formule dentaire est I 3/3 – C 1/1 – P 4/4 – M 2/3, soit un total de 42 dents, plus petites et plus étroites que chez d’autres espèces de Vulpes[29].

Pelage

Le fennec possède une fourrure dense et longue, d’une couleur sable pouvant présenter des nuances de beiges, de rouges ou de gris. Les fennecs du nord de l’aire de répartition présentent des nuances plus rougeâtres, tandis que ceux du sud les ont d’un pelage d'une couleur plus blanchâtre. La face ventrale est plus claire que la face dorsale. Le museau est noir, la queue est épaisse et touffue, se terminant par une extrémité noire ainsi qu'une zone sombre autour de la glande violette. Les oreilles sont blanchâtres sur leurs bords, mais plus foncées sur le revers et marquées de bandes rougeâtres longitudinales. Leur intérieur est si densément recouvert de poils que le méat acoustique externe est invisible[30]. De fines marques sombres s'étendent de l'angle interne des yeux vers les côtés du museau, entourant celui-ci, tandis qu’une autre ligne part du coin externe vers les joues. Les yeux sont grands et sombres.

Le fennec mue entre l'été et l'hiver : son pelage estival est plus court et plus clair que son pelage hivernal. Les jeunes ont une fourrure plus claire que les adultes, avec peu ou pas de teinte rougeâtre, et une marque faciale faiblement marquée[31].

Facultés adaptatives

Le fennec est bien adapté à la vie en milieu désertique : ses reins sont conçus pour filtrer une urine hautement concentrée afin d'économiser un maximum l’eau[27]. Son métabolisme est environ 33 % plus lent et son cœur est environ 40 % plus petit que celui attendu pour un animal de sa taille[32].

Il a une température corporelle inférieure à 35 °C, il inspire et expire à raison de 23 fois par minute ; au-delà, la fréquence respiratoire peut atteindre jusqu'à 690 fois par minute pour faciliter l'évacuation de la chaleur[32]. Les vaisseaux sanguins des oreilles et des coussinets se dilatent en cas de forte chaleur pour maximiser la dissipation thermique[32]. La surface plantaire des coussinets est recouverte d'une épaisse fourrure facilitant la marche sur le sable brûlant[32].

- Museau avec les bandes foncées caractéristiques, ainsi que de fines moustaches noires.

- Oreilles bien droites.

- Individu au pelage un peu plus foncé, contrasté de marques blanches.

- Individu avec son pelage d’été, d’une couleur beige grisâtre.

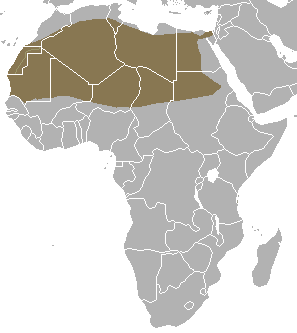

Répartition et habitat

Le fennec est présent à travers tout le Sahara, depuis le Maroc et la Mauritanie jusqu'au nord du Soudan, en passant par l'Égypte et la péninsule du Sinaï[33]. Il fréquente principalement des zones de grandes dunes de sable, ainsi que de vastes étendues sableuses dépourvues d'arbres. Il creuse ses terriers dans les sols meubles ou dans les dunes stables[34].

Dans les régions proches de la côte atlantique du Maroc, il peut également occuper des dunes modérément végétalisées[34]. Le fennec est absent des zones où le substrat ne permet pas la construction de terriers.

La végétation dans son habitat est généralement clairsemée, dominée par des herbes dures telles que les Aristida et Panicum turgidum (rispenhirse), ainsi que par des plantes comme Ephedra alata et diverses espèces de Zygophyllum (jochsblatt). Des acacias peuvent parfois être présents[35].

Le fennec n'a pas besoin d'accès direct à l'eau pour survivre, s'hydratant principalement via son alimentation[34].

Le climat au sein de son aire de répartition est extrêmement sec : les précipitations annuelles enregistrées dans la limite nord de son aire ne dépassent pas 100 mm, tandis qu'elles atteignent environ 300 mm dans les régions sahéliennes au sud[35].

La répartition du fennec peut se chevaucher avec celle d'autres canidés tels que le chacal doré et le renard de Rüppell. Toutefois, il semble privilégier des zones plus extrêmes en termes de sécheresse et de chaleur, se distinguant de ses concurrents par sa capacité à creuser ses terriers dans des substrats plus sablonneux et instables[36].

Remove ads

Mode de vie

Résumé

Contexte

Comportement et communication

Activité

Le fennec est principalement nocturne. Son activité est surtout concentrée durant les heures fraîches de la nuit, ce qui lui permet d'éviter les températures extrêmes du désert saharien et de réduire les pertes d'eau par halètement[37].

Il creuse son terrier dans les sols sablonneux, soit en terrain dégagé, soit sous la végétation fixant les dunes[34]. Dans les sols plus compacts, les terriers peuvent couvrir jusqu'à 120 m² et comporter jusqu'à 15 entrées différentes. Dans les zones de sable meuble, les terriers sont en général plus simples, comportant une seule entrée menant à une chambre principale. Dans certains cas, plusieurs familles construisent des terriers interconnectés ou creusent à proximité immédiate les uns des autres[34].

Le terrier est creusé à environ 1 mètre de profondeur dans le sable[34], de préférence sous une couverture végétale. Plus le substrat est compact, plus le réseau de galeries est complexe : dans les sols meubles, le terrier se compose souvent d'une seule entrée, d'un tunnel de 1 à 2,5 mètres de long, menant à une chambre principale ; dans les sols plus durs, il peut couvrir une surface allant jusqu'à 120 m², comporter jusqu'à 15 entrées et des galeries pouvant atteindre 10 mètres de long[34]. Certains terriers voisins peuvent être creusés à proximité, voire être interconnectés[34].

Les déjections sont généralement enterrées dans le sol[34].

Comportement social et territorial

Les fennecs vivent en petits groupes familiaux composés du couple reproducteur et des jeunes de la dernière portée. En captivité, ils présentent un haut degré de cohésion sociale, ils peuvent former des groupes plus larges dans des espaces restreints, où les jeunes que les adultes manifestent fréquemment des comportements ludiques, en particulier chez les jeunes individus[38], et dorment généralement étroitement serrés les uns contre les autres. Toutefois, une telle cohésion sociale n'a pas été observée à l'état sauvage.

Vocalisations

Comme le renard, le fennec glapit ou jappe, il pousse des petits cris ou grognements successifs. En cas de danger, il est capable de produire un son plus intense[39]. Mais peuvent émettre des petits glapissements pour saluer des individus familiers, qu’il s’agisse de partenaires, de membres de la famille, ou de soigneurs en captivité[31].

La communication vocale entre adultes et jeunes repose sur des aboiements, des ronronnements, des jappements et des couinements[31].

Alimentation

Le fennec est un omnivore opportuniste, dont l'alimentation est très variée. Il consomme principalement des insectes, de petits rongeurs tels que différents genres de gerbilles, des gerboises, des petits oiseaux comme des ptéroclidés, des Ammomane isabelline ainsi que leurs œufs[40].

Il consomme également des fruits, des feuilles, des racines et certains tubercules[41]. Parmi les végétaux identifiés dans son régime figurent notamment des fragments de palmier-dattier (Phoenix dactylifera)[40].

Le fennec chasse seul, en fouillant et creusant dans le sable pour dénicher de petits vertébrés ou des insectes. Ses bulles tympaniques hypertrophiées lui permettent de percevoir les bruits très faibles émis par les proies enfouies sous le sable.

L'espèce est principalement active à la tombée et durant la nuit, évitant ainsi la chaleur en journée[31]. En hiver, son activité peut parfois s'étendre aux premières heures du matin[31].

Des observations montrent que les fennecs peuvent enterrer des proies pour les consommer plus tard[31].

Le fennec est également connu pour s'approcher des infrastructures humaines comme les campements ou les zones habitées afin d'y chercher de la nourriture[31].

Bien qu'il soit capable de boire lorsque de l'eau est disponible en captivité[31], dans la nature, il semble pouvoir subvenir à ses besoins en eau uniquement grâce à l'humidité contenue dans ses proies et à l'eau métabolique issue de l'oxydation des nutriments[31].

Reproduction

Le fennec est monogame[31]. En captivité, les individus atteignent leur maturité sexuelle à environ neuf mois et s'accouplent entre janvier et avril[42],[43]. La femelle est en œstrus pendant environ 24 heures et s'accouple généralement une fois par an ; la gestation dure de 50 à 52 jours, bien que des durées allant jusqu'à 63 jours aient été observées[31]. Les portées comptent de un à quatre petits, qui ouvrent les yeux entre 8 et 11 jours après la naissance[44]. Les jeunes sont allaités pendant 61 à 70 jours[43].

Les naissances ont lieu entre mars et juin, avec une portée comptant généralement de un à six petits, mais plus souvent entre deux et cinq[31]. En cas de perte de la première portée, une seconde portée peut survenir[45]. Pendant la période de reproduction, de gestation et d’allaitement, le mâle devient très agressif et protège la femelle, et fournit de la nourriture pendant la période où la femelle ne peut quitter le terrier[31]. Les jeunes naissent aveugles mais entièrement couverts de fourrure. Ils ouvrent les yeux entre 8 et 11 jours après la naissance et commencent à se déplacer seuls au bout de deux semaines. La dentition émerge à peu près au même moment. Les jeunes commencent à consommer de la viande à partir de la troisième semaine, mais continuent d'être allaités jusqu'à l'âge de 61 à 70 jours[44]. Ils développent des comportements de jeu à partir de la septième semaine. La maturité sexuelle est atteinte entre 9 et 11 mois. Les jeunes restent généralement au sein du groupe familial jusqu'à environ un an, souvent même après la naissance de la portée suivante[42].

Espérance de vie, mortalité et parasitisme

Dans la nature, l'espérance de vie du fennec est estimée entre 6 à 10 ans[31]. En captivité, des records de longévité de 13 ans pour les femelles et 14 ans pour les mâles ont été documentés[42].

Dans son habitat naturel, le fennec est exposé à de nombreux facteurs environnementaux défavorables. Sa petite taille en fait une proie potentielle pour plusieurs prédateurs désertiques. Parmi eux figurent principalement les hyènes rayées (Hyaena hyaena), les chacals dorés (Canis aureus) et les chiens errants. La prédation par le grand-duc d'Europe (Bubo bubo) est soupçonnée, mais reste insuffisamment documentée[31]. Cependant, la grande agilité du fennec constitue son principal moyen de défense. Selon des témoignages de nomades, même des sloughis, lévriers spécialisés dans la chasse, éprouvent des difficultés à l’attraper. Les conflits territoriaux entre mâles surviennent principalement pendant la période de rut et peuvent parfois être mortels[31].

En captivité, les fennecs présentent une sensibilité accrue au stress, particulièrement lors de la capture et du transport sur de longues distances. Ce stress est à l'origine d'une mortalité accrue, notamment chez les jeunes. Les principales causes de mortalité documentées en captivité incluent les infections, les néoplasies, les traumatismes et les maladies dermatologiques comme la dermatite atopique[46]. Les fennecs captifs sont également vulnérables à diverses maladies infectieuses, telles que la maladie de Carré, causée par un virus affectant les canidés, qui entraîne fièvre, écoulements oculaires purulents, diarrhée, amaigrissement, convulsions, ataxie généralisée, déshydratation sévère et décès[47]. D'autres cas de mortalité en captivité sont liés à des infections fongiques, notamment par Trichophyton mentagrophytes[48]. Le fennec peut aussi être infecté par divers parasites : des nématodes comme Capillaria[49] ou Angiostrongylus vasorum[50], des protozoaires comme Toxoplasma gondii, responsable de cas d'insuffisance cardiaque[51].

La pression exercée par les activités humaines, notamment la chasse et la capture pour le commerce ou l'exhibition, constitue un facteur supplémentaire de mortalité dans certaines régions[31].

Remove ads

Le Fennec et l’homme

Résumé

Contexte

Conservation et menaces

Il n’existe pas d’estimations fiables concernant la taille des populations sauvages de fennecs. Toutefois, le fait que l’espèce soit encore régulièrement capturée et vendue en Afrique du Nord laisse penser que ses effectifs ne connaissent pas de déclin marqué[29].

La principale menace pesant sur l'espèce reste la capture pour le commerce, notamment pour l'exhibition touristique ou la détention comme animal de compagnie. Le fennec est fréquemment piégé pour être vendu aux touristes, en particulier au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte[29]. Dans le sud du Maroc, l'expansion des implantations humaines permanentes a conduit à sa disparition dans certaines zones, reléguant les populations restantes dans des habitats marginaux. D'autres menaces potentielles incluent les travaux routiers, les explorations sismiques, l'exploitation minière, les champs pétroliers et l'accroissement des communautés humaines dans son aire de répartition[29].

Afin de limiter la chasse et le commerce du fennec comme animal de compagnie, l'espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) depuis 1985[52].

Le fennec est protégé par la législation nationale au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte, et il est présent dans plusieurs aires protégées de ces pays[29].

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère depuis 2015 que le fennec est une espèce de préoccupation mineure (Least Concern)[53]. Toutefois, la Canid Specialist Group de l’UICN a désigné en 2007 le fennec comme une espèce prioritaire en matière de recherche, afin de mieux documenter sa biologie et sa situation en milieu naturel[29].

La popularité croissante du fennec sur les réseaux sociaux, souvent présenté comme un animal de compagnie exotique, contribue à accroître la demande illégale pour cette espèce. De nombreux fennecs vendus en Europe sont issus du milieu naturel, ce qui favorise le trafic illégal d’animaux sauvages[54]. Des organisations telles que l'Association européenne pour la protection des animaux et de la nature et Pro Wildlife alertent sur les dangers liés à l'exploitation des fennecs et d'autres espèces sauvages pour le tourisme et le commerce des animaux de compagnie[55].

Des mesures de conservation ont également été mises en œuvre à travers la détention de fennecs en milieux captifs, notamment dans les zoos, accompagnées de programmes d'éducation pour sensibiliser à la protection de l'espèce[29].

Détention en captivité

Avec le développement du tourisme de masse au XXe siècle, la capture de fennecs pour l’exhibition, la photographie ou la vente comme animaux de compagnie s’est intensifiée. C’est par ce biais que l’espèce a été introduite dans des pays comme les États-Unis, où elle est aujourd’hui appréciée pour son allure exotique et son caractère joueur[56]. Un jeune couple reproducteur peut s'y vendre jusqu'à 1500 dollars[57].

Le fennec est élevé comme animal de compagnie exotique[56]. Les éleveurs retirent souvent les jeunes à leur mère pour les élever à la main, car les animaux ainsi apprivoisés ont une plus grande valeur marchande[56].

Un registre d'éleveurs a été mis en place aux États-Unis afin d'éviter les problèmes liés à la consanguinité. En 2020, la possession de renards était autorisée dans 15 États américains sans nécessité d’un permis spécifique, bien qu’un enregistrement soit souvent recommandé[57].

En captivité, en raison d'une alimentation inadaptée, certains fennecs peuvent atteindre des tailles anormalement grandes[56].

Les fennecs captifs présentent fréquemment des stéréotypies comportementales, résultant souvent de conditions de vie inappropriées. Lorsqu'ils sont exposés aux bruits des soigneurs ou des visiteurs, ils réagissent souvent par des déplacements répétitifs, notamment en effectuant des allers-retours incessants. Ainsi, deux mâles du National Zoological Park (États-Unis) ont été observés passant la majeure partie de leur temps à arpenter leur enclos[58].

Il est suggéré que la mise à disposition d'enclos extérieurs plus vastes permettrait de réduire ces comportements stéréotypés, en offrant aux animaux davantage d’espace pour fuir les stimuli perçus comme menaçants et trouver des refuges sûrs[58].

Dans la culture

Dans les périodes anciennes

L'exploitation économique et la perception culturelle du fennec remontent à la Préhistoire. Des ossements datant d’environ 7000 ans ont été découverts sur le site néolithique de Regenfeld, près de Dakhla en Égypte, attestant de son utilisation comme ressource alimentaire[59].

Le fennec apparaît également sur une tablette en ivoire trouvée dans la tombe du roi Scorpion Ier, datant de la culture de Naqada (vers 3200 av. J.-C.) en Égypte prédynastique[60]. En revanche, d'autres représentations supposées de canidés, comme sur la tombe de Nefermaat, sont aujourd’hui plutôt attribuées au chacal rayé (Canis adustus)[61].

Les anciens Égyptiens ont probablement tenté de domestiquer le fennec pour sa viande et sa fourrure ; les hiéroglyphes montrent trois peaux de fennecs attachées ensemble (symbole ms, Gardiner F31). Plus tard, les chasseurs arabes vendaient des fennecs capturés aux populations vivant dans les oasis, qui les utilisaient de manière similaire[62].

Bien que les renards soient rarement représentés dans la littérature et l’art de la Rome antique, les Épigrammes de Martial mentionnent un « renard aux longues oreilles » comme animal de compagnie prisé, ce qui pourrait faire référence au fennec[63].

Le fennec n’a jamais occupé une place centrale dans la culture arabe classique. En revanche, il est bien présent dans les traditions sahariennes : dans le dialecte tamahaq des Touaregs, il existe six termes distincts pour désigner le fennec. Cette différence s'explique par l'absence de l'espèce dans les grands centres culturels arabes, ainsi que par son comportement nocturne discret.

Aujourd'hui encore, le fennec est parfois consommé en Afrique du Nord : en Sahara occidental, les jeunes individus sont capturés, engraissés et mangés[62], tandis qu'au Maroc il est considéré comme impropre à la consommation[64]. Contrairement aux autres canidés, sa viande est traditionnellement jugée halal, car le fennec n'était pas associé aux chiens par les juristes musulmans[62].

Dans la période contemporaine

Dans la littérature et les arts

L'essor de l’orientalisme au XIXe siècle a été un facteur déterminant dans la popularisation du fennec hors de son air de répartition d’origine, en particulier en Europe : des peintres comme Paul Leroy et Étienne Dinet l'ont représenté sur leurs toiles.

L’animal fait l’objet de nombreuses mentions dans la littérature de voyage Française. De nombreux commentateurs voient dans le renard présent dans Le Petit Prince de Saint-Exupery la représentation de ce qui serait un fennec, ou bien une inspiration[65]. Toutefois, il n’existe aucune déclaration explicite de l’auteur faisant état de l’espèce de l’animal, d’autres commentateurs suggèrent en revanche qu’il s’inspirerait davantage d’un « renard européen » que d’un animal désertique comme le fennec[66],[67],[68].

En tant qu’emblème et mascotte locale

Aujourd’hui, le fennec est devenu un élément récurrent dans les cultures d’Afrique du Nord :

Il est couramment considéré comme l’animal emblématique de l’Algérie. Cette reconnaissance ne résulte toutefois d’aucune désignation officielle connue à ce jour. C’est au cours des années 1980 que le fennec acquiert une forte valeur symbolique dans l’imaginaire collectif algérien, principalement en raison de son association avec l’équipe nationale de football, surnommée « les Fennecs », notamment à partir de sa participation historique à la Coupe du monde de 1982[69]. Le choix de cet animal s’expliquerait par ses caractéristiques physiques et comportementales : agilité, ruse, capacité d’adaptation aux conditions extrêmes du désert, perçues comme « représentatives de la ténacité du peuple algérien »[70]. Bien qu’aucune loi ou décret ne le proclame officiellement comme symbole national, il figure parmi les emblèmes les plus largement reconnus de l’Algérie dans la culture populaire, les médias et les représentations sportives.

En Tunisie, l’image du fennec est également présente, plus particulièrement dans le domaine de l’environnement sous la forme d’une mascotte pour le ministère de l’environnement sous le nom de Labib (arabe : لبيب). Il disparaîtra en 2012 avant de réapparaître en 2022 sous un nouveau design.

Dans la fiction et la culture populaire mondiale

De par son apparence mignonne et du fait qu’il est considéré comme un animal de compagnie dans divers parties du monde, le Fennec devient alors une figure récurrente dans le divertissement mondialisé.

- Le fennec apparaît sous forme anthropomorphisée à travers le personnage de Fenneko dans la série d’animation japonaise Aggretsuko[71].

- Fennec est le nom de code de Firefox Mobile, la version pour périphériques mobiles de Mozilla Firefox[72].

- Finnick est un personnage dans le film Zootopie de Walt Disney Pictures[73].

- Feunnec est une espèce de Pokémon de la sixième génération de type feu, Pokémon de départ des jeux Pokémon X et Y.

- Mme. Fennec est un personnage qui possède un salon de beauté dans la série d'animation Sherlock Yack.

- Popy, dans Oscar & co, est un fennec femelle.

- Vulpérins, une race de la horde dans le MMORPG World of Warcraft.

- Logo de Mozilla Fennec.

- Statue de Labib à la cité d'el mourouj, Montazah.

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads