Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Carl Stamitz

compositeur allemand De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Carl Philipp Stamitz est un compositeur allemand, né à Mannheim le et mort à Iéna le . Issu d'une famille de musiciens − son frère Anton Stamitz et son père Johann Stamitz sont compositeurs −, il est l'un des compositeurs les plus représentatifs de la seconde génération de ceux qui travaillèrent à la cour de l'électeur palatin, à Mannheim, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Début de la vie à Mannheim

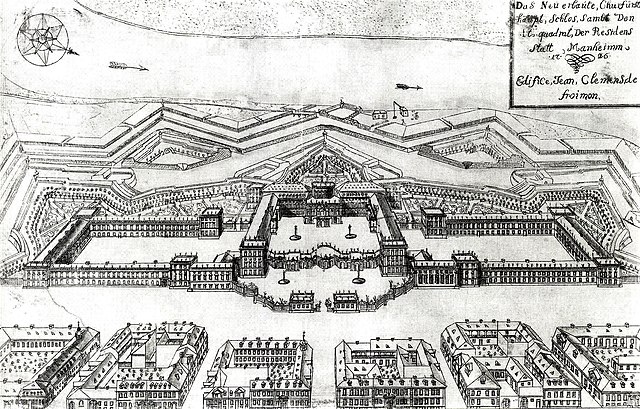

Carl Stamitz est né à Mannheim et baptisé le 8 mai 1745, fils aîné de Johann Stamitz, violoniste et compositeur du début de l'ère classique. Johann Stamitz était le chef de l'orchestre de cour très réputé du château de Mannheim, qu'il formait à la discipline et à la perfection technique. Les musiciens faisaient sensation grâce à leur capacité à jouer avec subtilité et précision, ainsi qu'avec une grande gamme dynamique[1].

Carl reçoit ses premières leçons de violon et de composition musicale de son père. Après la mort prématurée de Johann Stamitz en 1757, le jeune Stamitz, âgé de 12 ans, reçut l'enseignement du compositeur Christian Cannabich, successeur de son père en tant que maître de concert et chef de l'orchestre de Mannheim ainsi que d'Ignaz Holzbauer, le directeur de la musique de la cour. Le compositeur de la cour Franz Xaver Richter a également joué un rôle dans l'éducation du garçon[2], dont il épousera la fille Marie Anne Françoise Xavière.

Début de carrière

À l'âge de dix-sept ans, Stamitz est employé comme second violon dans l'orchestre de la cour. C'est à ce poste qu'il s'est familiarisé avec l'ensemble du répertoire de Mannheim. En 1770, il démissionne de son poste de violoniste et commence à voyager. En tant que virtuose itinérant du violon, de l'alto et de la viole d'amour, Stamitz a souvent accepté des engagements à court terme, mais n'a jamais réussi à obtenir un poste permanent auprès de l'un des princes européens ou dans l'un des orchestres de son époque[citation nécessaire].

En 1770, il se rend à l'âge de 25 ans à Paris, où il entre au service de Louis, duc de Noailles, qui en fait son compositeur de cour. Il fait ainsi la connaissance du compositeur François-Joseph Gossec. Il se produit également aux Concerts Spirituels, parfois avec son frère Anton, qui est probablement venu à Paris avec lui.

C'est à Versailles, deux ans plus tard, qu'il compose La Promenade royale, première symphonie à programme d'une série de symphonies. Dans une certaine mesure, il possédait le don de Mozart pour faire ressortir ses meilleures qualités dans les œuvres pour instrument solo. Malgré des zones d'ombre, on sait qu'il s'est rendu à Augsbourg, Vienne, Strasbourg et Londres.

Avec Paris comme ville de base, il effectue de fréquentes tournées de concerts dans plusieurs villes allemandes : le 12 avril 1773, il se produit à Francfort ; un an plus tard, il est à Augsbourg ; et en 1775, il s'aventure jusqu'à la capitale russe, Saint-Pétersbourg. En 1777, il réside quelque temps à Strasbourg, où Franz Xaver Richter est directeur musical. Au cours des années 1777 et 1778, il connut le succès à Londres, faisant partie des nombreux musiciens austro-allemands, tels que Carl Friedrich Abel, Johann Christian Bach et, dans les dernières années de sa vie, Joseph Haydn, qui y furent attirés. Son séjour à Londres a peut-être été facilité par ses contacts avec Thomas Erskine, 6ème comte de Kellie (1753-1781), qui avait reçu des leçons de Johann, le père de Carl, lors d'une tournée sur le continent.

On le retrouve en 1779 à la Haye à la cour de Guillaume V d'Orange où il donne 28 concerts et le , il joue avec Beethoven alors âgé de douze ans jouant au pianoforte. Son épouse, Marie Anne Françoise Xavière, fille de François-Xavier Richter, meurt à Bruxelles le 8 janvier 1782[3]. Les années suivantes sont à bien des égards (et peut-être surtout financièrement parlant) d'une grande instabilité et, tout en composant, il occupe différents postes.

Entre 1782 et 1783, Stamitz donne des concerts à La Haye et à Amsterdam. En 1785, il retourne en Allemagne pour donner des concerts à Hambourg, Lübeck, Braunschweig, Magdebourg et Leipzig. En avril 1786, il se rend à Berlin, où il participe le 19 mai 1786 à la représentation du Messie de Handel, sous la direction de Johann Adam Hiller[réf. nécessaire].

Il se rend ensuite à Dresde, Prague, Halle, puis Nuremberg, où il met en scène, le 3 novembre 1787, une “'Grande fête musicale allégorique en deux actes”' pour célébrer l'ascension en ballon du pionnier français de l'aviation Jean-Pierre Blanchard. Le Magazin der sächsischen Geschichte 1787 écrivit à ce sujet :

« A cette occasion, je remarque que le célèbre altiste Stamitz séjourne depuis un mois déjà à Dresde, qu'il ne se fait certes pas entendre en public, mais qu'il a tout de même été reçu chez Herz. Karl K. H. Marcolini, et le 13 avril, il a donné un concert pour la noblesse chez le comte v. Knuht, puis il a fait son service dans la royauté prussienne. au service de la France. Pour sa part, il ne joue que de l'alto et de la viole d'amour, mais, comme on le sait, il joue de presque tous les instruments avec une beauté extraordinaire. »

Au cours de l'hiver 1789–90, il dirige les concerts amateurs à Kassel, mais ne parvient pas à obtenir un emploi à la cour du Schwerin. En 1791, Stamitz épousa Maria Josepha Pilz, avec laquelle il eut plus tard quatre enfants. Désormais marié et père de quatre jeunes enfants, il est contraint de reprendre une vie de voyage[citation nécessaire]. Les quatre enfants moururent en bas âge.

Le 12 novembre 1792, il donne un concert au théâtre de la cour de Weimar, alors dirigé par Goethe. En 1793, il entreprit un dernier voyage le long du Rhin jusqu'à sa ville natale de Mannheim, avant de renoncer définitivement à voyager.

Dernières années

Au cours de l'hiver 1794–95, il a déménagé sa famille dans la ville universitaire de Iéna en Allemagne centrale[citation nécessaire].

Pendant les années que Stamitz a passées à Iéna, il n'y avait pas de fanfare ni d'orchestre à proprement parler. Selon certaines sources, il était lié d'une manière ou d'une autre à l'université, mais cela semble contesté. Stamitz sombre peu à peu dans la pauvreté.

En janvier 1801, sa femme Maria Josepha décéda et Stamitz lui succéda le 9 novembre de la même année, peu avant un voyage prévu à Saint-Pétersbourg. Après sa mort, ses possessions sont intégralement vendues aux enchères pour payer ses dettes. Un nombre important de tracts sur l'alchimie ont été trouvés dans sa bibliothèque. C'est pourquoi on pense qu'il a tenté de fabriquer de l'or[citation nécessaire]. Nombre de ses œuvres ont depuis disparu.

Remove ads

Œuvres

Résumé

Contexte

Carl Stamitz laisse 250 œuvres. Comme les autres membres de l’École de Mannheim, il a beaucoup pratiqué la symphonie concertante — notamment de nombreux concertos pour bois et cordes — et de la musique de chambre. Il est à l'origine du style galant.

Carl Stamitz a écrit plus de 50 symphonies, au moins 38 symphonies concertantes et plus de 60 concertos pour violon, alto, viole d'amour, violoncelle, clarinette, cor de basset, flûte, basson, et autres instruments[4]. Il a également écrit un grand nombre de musique de chambre. Certains des concertos pour clarinette et concertos pour alto que Stamitz a composés sont considérés comme étant parmi les meilleurs de son époque.

Pendant la période où il vécut à Paris, Stamitz commença à coopérer avec le virtuose de la clarinette né en Bohême Joseph Beer (1744-1812), ce qui s'avéra fructueux à la fois pour Stamitz et pour Beer. Au moins un des concertos pour clarinette de Stamitz (le concerto n° 6 en mi bémol majeur) semble avoir été composé conjointement par les deux hommes, puisque leurs noms figurent tous deux sur la page de titre du manuscrit viennois. Stamitz fut le premier compositeur à spécifier un pizzicato de la main gauche (un dispositif virtuose important) dans une composition musicale[5]. Cela est présent dans son Concerto pour alto en ré majeur, où le passage en question est désigné par un « 0 » au-dessus des notes.

Les concertos pour violoncelle de Stamitz ont été écrits pour Frédéric-Guillaume II de Prusse, qui était un musicien amateur doué pour lequel Mozart et Beethoven ont également écrit de la musique[citation nécessaire].

Style

Stylistiquement, la musique de Stamitz n'est pas très éloignée du style galant du jeune Mozart, ou de celles de la période intermédiaire de Haydn. Les œuvres de Stamitz se caractérisent par des périodes régulières et des mélodies attrayantes, les voix étant souvent dirigées en accord de tierce, de sixte et de dixième. Son écriture pour les instruments solistes est idiomatique et virtuose, mais elle n'est jamais décrite comme excessive.

Les premiers mouvements des concertos et des œuvres orchestrales de Stamitz sont régulièrement construits en forme sonate, avec une longue double exposition. Leur structure est de nature additive et ne présente pas le développement thématique qui est considérée comme typique du style classique viennois. Les mouvements du milieu sont expressifs et lyriques, parfois appelés « Romance » et généralement construits selon la « Liedform » (ABA, ABA' ou AA'B). Le dernier mouvement est souvent (et dans les concertos, presque toujours) un rondo à la française[citation nécessaire].

Comme l'avait fait son professeur Franz Xaver Richter, Stamitz préférait les tonalités mineures, car il utilisait généralement une variété de tonalités (parfois éloignées)[citation nécessaire].

Liste des œuvres (non exhaustive)

En 1810, un catalogue de ses œuvres, disparu depuis, fut édité.

On notera notamment :

- 2 opéras (disparus)

- Dardanus (1780)

- Der verliebte Vormund (1787)

- 11 concertos pour clarinette

- Concerto pour clarinette no 1 en fa majeur, dit aussi Concerto « Darmstadt »

- Concerto pour clarinette no 2 en si bémol majeur

- Concerto pour clarinette no 3 en si bémol majeur (1778-1785)[6]

- Concerto pour clarinette no 4 en si bémol majeur

- Concerto pour clarinette no 6 en mi bémol majeur

- Concerto pour clarinette no 7 en mi bémol majeur

- Concerto pour clarinette no 8 en si bémol majeur

- Concerto pour clarinette no 10 en si bémol majeur

- Concerto pour clarinette no 11 en mi bémol majeur

- 1 concerto pour hautbois

- 15 concertos pour violon

- Concerto pour violon en ré majeur op.1

- 7 concertos pour flûte

- 4 concertos pour violoncelle

- 80 symphonies, en partie avec des groupes de solistes concertistes

- sonates en trio

- 6 quatuors op.14

- 12 trios à cordes op.16

- 6 duos pour violon et violoncelle op.19

- 19 duos pour violon et alto

- duos pour violon

- 7 concertos pour basson

- 1 concerto en si bémol majeur pour cor de basset en sol

- 3 concertos pour cor (disparus)

Remove ads

Enregistrements

- Mannheimer Schule Vol. 1, Kurpfälzisches Kammerorchester, dir. Jiří Malát (label Arte Nova, référence 74321 30476 2, 1995)[7]

- Mannheimer Schule Vol. 2, Kurpfälzisches Kammerorchester, dir. Jiří Malát (label Arte Nova, référence 74321 30477 2, 1995)[8]

Bibliographie

- (de) Eduard Melkus, Mannheim und Italien – Zur Vorgeschichte der Mannheimer, Mainz, Schott, , 200–207 p. (ISBN 978-3-7957-1326-3, lire en ligne), « Italienische Merkmale in der Mannheimer Violintechnik »

- Don Michael Randel, The Harvard Biographical Dictionary of Music, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, (ISBN 978-06743-7-299-3, lire en ligne

)

) - Michael Thomas Roeder, A History of the Concerto, Portland, Oregon, Amadeus Press, (ISBN 978-09313-4-061-1, lire en ligne

)

)

Remove ads

Notes et références

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads