Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Placenta

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

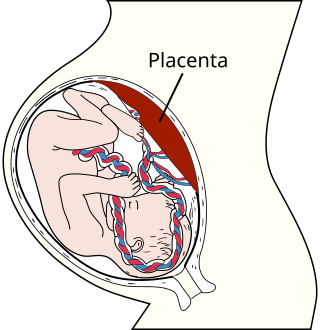

Le placenta est un organe temporaire qui relie l'embryon (puis le fœtus) à la paroi utérine de la mère pendant la gestation. Pour la majeure partie du développement intra-utérin du fœtus, le placenta apporte l'eau, les nutriments et le dioxygène dont il a besoin[1]. Il évacue aussi le dioxyde de carbone et les déchets métaboliques tels que l'urée, excrétés par l'embryon[1]. Il produit et sécrète des hormones qui maintiennent la grossesse et « manipulent » la physiologie maternelle au profit du fœtus[2].

Dans la classification du vivant traditionnelle, le placenta définit les mammifères placentaires, dont l'être humain fait partie. En réalité, il s'agit d'un organe commun aux thériens, bien que plus rudimentaire chez les métathériens (dont les marsupiaux), ces derniers naissant au stade larvaire et poursuivant la majeure partie de leur développement hors de l'utérus maternel, tandis que les euthériens se développent principalement à l'intérieur de l'utérus grâce à un placenta plus élaboré. On trouve aussi une sorte de placenta chez quelques espèces de reptiles et lézards vivipares[3].

Remove ads

Étymologie

Placenta signifie « gâteau » en latin, ce mot venant lui-même du grec ancien πλακόεντα, πλακούντα / plakóenta, plakoúnta, accusatif de πλακόεις, πλακούς / plakóeis, plakoús, « plat, en forme de plaque[4] », probablement en référence à sa forme aplatie chez la femme.

Origines biologiques

Résumé

Contexte

Le placenta est un organe dont l'origine est à la fois fœtale et maternelle. En effet, il provient de la fusion partielle d'un tissu maternel de l'endomètre, qu'on appelle la caduque basale, et d'un tissu fœtal issu du trophoblaste (donc de la multiplication cellulaire du blastocyste), dénommé chorion (chorion frondosum)[5]. On qualifie parfois le placenta d'annexe embryonnaire ou faisant partie des membranes extraembryonnaires[6].

C'est un organe éphémère qui se développe dès la nidation du blastocyste dans l'utérus[réf. souhaitée], et qui persiste pour toute la durée de la gestation (9 mois chez l'humain)[5]. À l'accouchement, il est naturellement expulsé hors de l'utérus : on parle de « délivrance du placenta »[7].

Origines virales

Le processus de création du placenta aurait commencé il y a environ 150 millions d’années, lorsque l’ancêtre des mammifères, qui pondait encore des œufs, a été infecté par un virus. Le matériel génétique de cet agent infectieux s’est alors inséré dans le génome de l’hôte. Ce virus, un rétrovirus, possède la capacité d'intégrer la séquence génétique de l'hôte afin de se reproduire ou d'exprimer une nouvelle protéine. Certaines modifications sont mortelles, telles celles apportées par le virus du VIH, d'autres sont silencieuses. Une des séquences virales ainsi piratées a permis la fabrication de protéines indispensables à la formation du placenta[8],[9],[10]. Si la séquence modifiée s'intègre dans les cellules reproductives (ovule ou spermatozoïde) et qu'elle est viable, elle peut passer à la descendance.

L'analyse de la séquence d'ADN de mammifères a mis en évidence la présence d'au moins deux séquences d'origine virale. En effet, une étude publiée en 2000[11], à permis de révéler l'importance d'un gène d'origine rétrovirale, le gène de la syncytine, pour la placentation chez l'humain. Les séquences, codantes pour des protéines syncytines, sont utiles aux virus pour infecter la surface des cellules avec lesquelles ils fusionnent. Cette fabrication de syncytine a pu avoir pour conséquence de fusionner un grand nombre de cellules entre elles, formant la base du placenta[8].

Un second mécanisme viral est probablement intervenu en parallèle, permettant au fœtus de ne pas être reconnu comme un corps étranger durant la grossesse[8].

Différentes analyses ont permis de mettre en évidence différentes séquences virales dans les génomes, introduites dans les organismes des mammifères de −150 Ma (millions d'années) à −50 Ma, voire −20 Ma chez les rongeurs, laissant supposer des remplacements échelonnés dans le temps selon les espèces[8].

Remove ads

Constitution

Le placenta, chez les mammifères, est un tissu fœtal, constitué par des annexes extraembryonnaires, interfacé avec la muqueuse utérine de la mère.

La formation et croissance du placenta accompagnent toute l'embryogenèse. Elle commence par une prolifération cellulaire au niveau du trophoblaste.

Ce trophoblaste se différencie ensuite en un cytotrophoblaste cellulaire (7e jour chez la femme), avec apparition périphérique d'un syncytiotrophoblaste. Ce dernier a des capacités protéolytiques lui permettant d'attaquer l'épithélium maternel (tissu conjonctif mais aussi la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins dont une partie du flux sera détournée au profit du fœtus). Cette phase dite de « nidation » dans l'endomètre dure 12 à 14 jours chez l'humain[12].

Forme et organisation

Résumé

Contexte

Différents types[13]

|

Chez la plupart des primates et d'autres groupes comme les rongeurs, le placenta est « hémochorial » : les villosités placentaires fœtales pénètrent jusque dans les vaisseaux sanguins maternels et sont directement en contact avec le sang.

Chez la plupart des carnivores, le placenta est « endothéliochorial » : les villosités placentaires traversent l'épithélium de l'endomètre et arrivent jusque dans l'endothélium sous-jacent mais ne pénètrent pas dans les vaisseaux sanguins maternels.

Chez les ruminants, les chevaux, les baleines et les lémuriens, le placenta est « épithéliochorial » : les villosités placentaires viennent simplement au contact de l’épithélium de l'endomètre.

Chez l'être humain

Le placenta des humains est organisé en cotylédons ou unités fonctionnelles du placenta situés sur la face utérine de ce dernier. Ils ne sont donc pas physiologiquement en contact avec la poche des eaux. Ils sont généralement individualisés et forment sur la face externe une galette bien identifiable. Ces cotylédons sont fragiles, et sont souvent lésés au moment de la délivrance du placenta. On trouve occasionnellement des cotylédons aberrants, qui peuvent faire craindre à l'accouchement des saignements importants en raison de leur position et de leur forme atypique. La surface des villosités est de l’ordre de 14 m2[12].

Gémellité

La plupart des jumeaux des primates, dizygotes ou monozygotes, naissent de manière bichoriale, c'est-à-dire avec chacun leur placenta. Mais ces derniers peuvent être séparés ou au contraire fusionnés par l'une de leurs faces latérales (les deux cavités amniotiques restant séparées par une cloison formée par l'accolement de deux structures membranaires).

Tous les jumeaux dizygotes et 30 % des jumeaux monozygotes se développent dans un système biamniotique, 80 % des jumeaux bichoriaux sont dizygotes et 20 % sont monozygotes[14]. Rarement, deux jumeaux partagent le même placenta (la grossesse est alors dite monochoriale ; Elle est monochoriale biamniotique si chaque jumeau a sa propre cavité amniotique). La grossesse gémellaire monochoriale monoamniotique est la plus rare (moins de 1 % des cas de grossesse multiple).

Un placenta commun à plusieurs embryons implique qu'ils proviennent tous du même œuf lors de la formation du trophoblaste ; de tels embryons sont donc monozygotes. Dans ce dernier cas, si les jumeaux se sont formés trop tardivement, ils constituent des jumeaux conjoints (dits siamois)[14].

Les placentas de grossesses gémellaires monochoriales présentent toujours des anastomoses entre les voies de circulation sanguine des deux jumeaux, source de complications (dont le syndrome transfuseur-transfusé)[14].

Remove ads

Surface du placenta

Le placenta grandit considérablement au fur et à mesure de la gestation. Au début des années 1960, Snoeck a évalué comme suit sa croissance[15] :

- Cette surface est celle d'échange efficace entre l'embryon, puis le fœtus, d'une part, et l'organisme maternel de l'autre. Elle inclut donc les nombreuses villosités du placenta, ce qui donne une surface d'échange considérablement plus grande que la masse relativement modeste du placenta ne pourrait le laisser supposer.

Remove ads

Fonctions

Résumé

Contexte

Bien plus qu'un simple organe protecteur, via le cordon ombilical et avec le liquide amniotique, le placenta assure plusieurs fonctions essentielles pour le développement fœtal. Ces fonctions évoluent au fil du temps en réponse à l'évolution du fœtus.

Fonction nutritive

C'est via le placenta que l'eau, les sucres, acides aminés, peptides et minéraux sont apportés à l'embryon (les protéines sont par contre trop grosses pour passer la barrière placentaire ; la diffusion de l'eau permise par une différence de pression osmolaire, l'embryon extrait du sang de sa mère jusqu'à 3,5 litres par jour à 35 semaines)[16]. Les nutriments sont transférés sous le contrôle d'hormones (dont la GH (Growth Hormone) et TSH (Thyroid Stimulating Hormone) qui présentent une concentration 2 à 3 fois plus élevée chez le fœtus que chez la mère)[16]. Lipides et triglycérides franchissent la barrière, sont décomposés dans le placenta qui synthétise selon ses besoins et ceux de l'embryon de nouvelles molécules lipidiques. Le cholestérol traverse la barrière placentaire ainsi que ses dérivés (dont les hormones stéroïdes). Pour les vitamines, seules celles qui sont hydrosolubles traversent facilement la membrane placentaire, à la différence des vitamines A, D, E, K (liposolubles), qui sont peu présentes dans le sang fœtal.

Fonction respiratoire

Le placenta joue un rôle de « poumon fœtal ». Il est 15 fois moins efficace (à poids tissulaire équivalent) que le poumon d'un adulte[17], mais ne nécessite pas la même consommation d'énergie (pas de cycle musculaire inspiration/expiration comparable) et l'embryon n'a pas à brûler de calories pour maintenir sa température ; de plus, l'hémoglobine fœtale (Hbf) diffère légèrement de l'hémoglobine adulte par une plus grande affinité pour l'oxygène[17] (due à la présence de deux sous-unités γ au lieu des deux sous-unités β de l'hémoglobine adulte).

Fonction excrétrice ou de recyclage

Le métabolisme embryonnaire produit des déchets (urée, acide urique, créatinine, dioxyde de carbone, acide carbonique…). Ils sont exportés — via le sang de la mère — et pris en charge par les poumons, foie, reins, globules blancs, etc. de l'organisme maternel.

Fonction endocrine (hormonale)

Le placenta produit des hormones, dont la progestérone qui contrôle en la réduisant la contractilité de l'utérus[18]. Il reçoit les hormones produites par le fœtus ou l'embryon et celles de la mère. Durant la grossesse normale, le placenta humain commence à sécréter ses propres hormones de croissance dès la 10e semaine de grossesse et atteint 1 à 3 g/jour en fin de grossesse.

Parmi les hormones placentaires existent :

- les hormones stéroïdiennes : la progestérone et les œstrogènes (estriol, estradiol et estrone) ;

- l'hCG (human chorionic gonadotrophin pour les anglophones, gonadotrophine chorionique ou hormone chorionique gonadotrope humaine pour les francophones) ;

- l'hormone lactogène placentaire (hPL, de l'anglais human placental lactogen) aussi appelée somatomammotrophine chorionique humaine (hCS, human chorionic somatomammotropin), sécrétée entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée ;

- la leptine ;

- l'hormone de croissance (ici dite « hormone de croissance placentaire » ou PGH)[19], qui guide la croissance du placenta au fur et à mesure des besoins de l'embryogenèse, et qui joue aussi un rôle dans la préparation de la lactation.

Ces hormones diminuent aussi la sensibilité tissulaire de la mère à l'insuline (jusqu'à 80 % de diminution), ce qui permet à son organisme de faire circuler plus de sucre, ce qui est nécessaire à l'embryon, mais aussi à la préparation de la lactation[réf. souhaitée]. Ceci est l'effet d'antagonistes spécifiques de l'insuline (principalement l'hPL). La grossesse mime ainsi certains effets du diabète.

Fonction immunitaire

La fonction immunitaire se joue à l'interface des systèmes immunitaires mère et enfant : le placenta forme en quelque sorte à la fois une barrière immunologique et un filtre biochimique vis-à-vis de l'extérieur. Il laisse passer les anticorps de la mère vers le fœtus[20], ce qui lui permet d'acquérir des défenses immunitaires avant que son propre système immunitaire se développe[21].

Fonction immunologique

Le placenta crée une sorte de no man's land immunitaire où l'organisme de la mère tolère le corps immunologiquement semi-étranger qu'est le fœtus. En particulier, via la sécrétion de plusieurs facteurs, le placenta bloque les effets des cellules cytotoxiques maternelles. En outre, dans le contexte de la grossesse, plusieurs hormones stéroïdes placentaires (dont la progestérone) sont immunodépresseurs pour les lymphocytes de la mère. Ce rôle immunosuppressif semble médié par la protéine PIBF (Progesterone Induced Blocking factor)[réf. nécessaire].

Par ailleurs, il y a absence d'antigènes HLA classique, présence d'un HLA particulier peu polymorphe, le HLA-G[22], mais aussi présence sur le syncytiotrophoblaste de Fas-ligant, ou encore déplétion ![]() locale en tryptophane (un acide aminé), qui font que les macrophages tueurs (cellules NK, pour l'anglais : Natural Killer) n'attaquent pas les cellules embryonnaires et du placenta. Les NK sont en effet dotées d'un système de reconnaissance du marqueur HLA-G qui inhibe leur action cytolytique. Grâce à cela, quel que soit le groupe HLA paternel, le fœtus et le placenta sont épargnés par l'arsenal immunitaire de la mère. Toute défaillance de ces mécanismes se traduit par un avortement dit « immunitaire » correspondant à un rejet d'allogreffe[23].

locale en tryptophane (un acide aminé), qui font que les macrophages tueurs (cellules NK, pour l'anglais : Natural Killer) n'attaquent pas les cellules embryonnaires et du placenta. Les NK sont en effet dotées d'un système de reconnaissance du marqueur HLA-G qui inhibe leur action cytolytique. Grâce à cela, quel que soit le groupe HLA paternel, le fœtus et le placenta sont épargnés par l'arsenal immunitaire de la mère. Toute défaillance de ces mécanismes se traduit par un avortement dit « immunitaire » correspondant à un rejet d'allogreffe[23].

Fonction d'interface materno-fœtal

Le placenta sert d'intermédiaire d'échange entre la mère et le fœtus. À l'image d'autres barrières biologique comme la barrière hémato-encéphalique (au niveau du cerveau) ou la barrière alvéolo-capillaire (au niveau des poumons), le placenta assure des échanges sélectifs tout en maintenant une séparation physique entre la circulation sanguine maternelle et fœtale[24].

Fonction de préparation à la naissance

Le placenta produit des hormones qui préparent l'organisme de la mère à l'accouchement et à la lactation[réf. souhaitée].

Barrière placentaire

La barrière placentaire protège l'embryon puis le fœtus d'une grande partie des toxines et pathogènes (bactéries, virus) auxquels la mère est exposée[25]. Par exemple, Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch, agent de la tuberculose) ne passe pratiquement pas la barrière placentaire[réf. souhaitée].

Cette barrière ne peut cependant être totalement étanche puisque c'est au travers du placenta que se font les échanges de substances entre mère et embryon. En fonction de leur poids moléculaire et de leur plus ou moins grande solubilité dans le sang, certaines substances toxiques (alcool, drogue, métaux lourds ou métalloïdes tels que le plomb[26],[27] ou l'arsenic, médicaments, toxines microbiennes, virus, parasites) peuvent traverser la barrière et causer une tératogénie ou des malformations chez l'embryon (retard de développement, retard mental, anomalies de formation des organes).

Des métaux toxiques présents sous forme ionique, des nanoparticules et même des suies ont été retrouvées récemment dans le placenta (pour les suies, on ignore encore si elles peuvent atteindre directement le fœtus, dans ce cas sur 5 placentas de femmes non fumeuses dont la grossesse s'est bien déroulée, tous en contenaient dans certaines cellules immunitaires placentaires[28]).

Remove ads

Pathologies du placenta

Chez l'humain, en cas de grossesse extra-utérine pathologique, le placenta se développe ailleurs, presque toujours dans la trompe de Fallope[réf. souhaitée]. D'autres complications et pathologies reliées au placenta comprennent :

Emplacements ectopiques du placenta :

Défaut de placentation :

Maladies du trophoblaste :

Autres :

Remove ads

Culture et placenta

Dans Bulles (Sphères 1), le philosophe allemand Peter Sloterdijk consacre un chapitre à l'accompagnateur originel (Requiem pour un organe rejeté) (placenta et nombril).

Histoire culturelle

Résumé

Contexte

Le placenta de diverses espèces a été ou est encore utilisé comme médicament ou remède puerpéral, dans la médecine occidentale et asiatique, avec des avantages (apport en oligo-éléments, hormones) et de possibles risques (pathogènes, potentiellement), encore discutés[29].

Chez les humains, le placenta a fait l’objet de diverses pratiques, associées à des rituels, légendes, mythes et croyances conférant à cette "annexe de l'embryon et du fœtus"[30] une importante charge symbolique, associée à l'enfant avec lequel il a grandi dans l'utérus et au principe de fécondité :

- En Afrique de l’Ouest il est parfois présenté comme un second enfant « qui est plus soi-même que soi-même » selon les Gourmantché (Burkina Faso) ;

- Les Joola estiment que l’enfant n’est pas vraiment né, tant que le placenta n'a pas été expulsé, 20 à 30 min plus tard, et la mère et l'enfant ne recevront des soins que quand la délivrance sera effective, le placenta étant alors mis dans une poterie spéciale, emplie d’eau, devant être cérémoniellement enterrée par les sages-femmes dénommées « celles qui vont enterrer la chose la nuit ». Sans cette cérémonie, l'enfant sera mal intégré dans la société et mal relié à ses ancêtres tutélaires ;

- Les Dogons y voient un un référent primordial, une réplique cosmogonique, du placenta primordial, celui d'Amma, le dieu créateur de l'univers, qui y aurait gravé tous les signes de cette création. Les légendaires qui se sont rebellé contre l’ordre divin commencent leur révolte en déchirant un fragment de placenta ;

- Les Muong vietnamiens l'emportent très vite hors de la maison de la femme qui a accouché, pour le montrer aux Ma (les âmes des morts qui se désintéressent alors du nouveau-né (Gélis, 1984)[31].

- Les Thaïlandais enterrent traditionnellement le placenta puis plantent un arbre au-dessus, la vigueur de l'arbre serait annonciatrice de celle de l'enfant (Terwiel 1975, d'après par Young et Benyshek, 2010)[32]

- En Polynésie, il est encore couramment enterré par le père qui plante au-dessus un arbre fruitier, dans un terrain familial, de la branche paternelle le plus souvent[33].

- Dans certains groupes culturels les femmes le mangeaient, et plus rarement, c'étaient les hommes qui le mangeaient[33] (une explication souvent donnée était que cela évitait une prolifération d’insectes près du lieu de l’accouchement ainsi que d'y attirer des animaux sauvages ou familiers[33] ; il s'agissait aussi de ne pas abandonner un reste humain aux mauvais esprits ou à des humains qui auraient pu l'utiliser comme support de pratiques magiques et maléfiques[33] ;

- En Europe, il était souvent enterré par le père, pour protéger l'enfant et la mère. En Europe et dans les pays dits développés, dans les campagnes notamment, jusqu'aux années 1950, l'accouchement à domicile était la norme, avec des sages-femmes se déplaçant pour accompagner la parturiente, même si du XVIIe au XIXe siècle, on assiste dans les pays riches à une tendance à médicaliser, ou au moins hygiéniser l'accouchement. « Seules les femmes très pauvres et les filles-mères accouchaient à l’hôpital ou dans des maisons de sages-femmes ». C'est donc principalement à la maison, que le placenta était pris en charge (…). Paradoxalemment, les femmes ont laissé peu de témoignages écrits ou directs sur ces sujet, alors que les écrits masculins sur l'accouchement abondent[34].

Puis progressivement, dans la période post-industrielle, alors qu'on accouche de plus en plus en clinique ou à l’hôpital de devenir du placenta n’est plus entre les mains des communautés qui aidaient la femme à accoucher au domicile (femmes de la famille ou proche, sages-femmes) mais plutôt entre celles du corps médical, qui cherche généralement à le cacher à la mère, aux parents et aux proches dès son expulsion. Ces derniers ignorent alors généralement ce qu'il devient ensuite. Autrefois, et jusqu'aux années 1960 environ, toute la population rurale voyait couramment les femelles de mammifères domestiques mettre bas, et manger le placenta (dit arrière-faix), la placentophagie étant un phénomène qui semble universel chez les mammifères euthériens, y compris chez les primates non humains[32]. Michèle Gersant, sage-femme qui s'est intéressée aux aspects historiques et anthropologique du placenta, rappelle en 2020 que « les ruraux confortés au XIXe siècle par les recommandations des vétérinaires s’opposent à cette pratique en soustrayant le placenta dès son expulsion, convaincus du risque subséquent de voir la femelle dévorer ses petits (Gélis, 1984). De la même façon redoute-t-on dans notre espèce cette attitude de la femme mangeant son placenta, considéré comme le double symbolique de l’enfant qu’elle vient de mettre au monde. Dès lors, en effet, le risque existe du glissement (fantasmatique ?) vers la mère dévorant ses petits »[35];

Dans le monde contemporain, de plus en plus urbain et cloisonné, un nombre croissant de femmes ou de couples n'ont jamais vu de placenta avant leur accouchement. Les reportages télévisuels, pédagogiques, l'éducation sexuelle et les ouvrages sur la reproduction et les médias en général ne montrent généralement pas le placenta[36]. « En le faisant disparaître rapidement, en le soustrayant à la vue, cherchons-nous à dénier ces pratiques faisant douter de notre humanité ? Les différentes appellations du placenta évoquent bien cette notion d’ingestion » s'interroge Michèle Gersant, qui, citant Gélis (1984), note qu'il été dénommé « tourteau », « tarte », « galette », (…) « gâteau placentaire », mots à connotation alimentaire.

Une étude récente (2018), large (appuyée sur 23 242 dossiers médicaux anonymisés), a porté sur les femmes américaines ayant pratiqué un « accouchement communautaire » (accouchement hors d'une clinique/hôpital, à domicile ou parfois dans une maison de naissance, avec l’aide d’une sage-femme ou d’un autre professionnel de santé qualifié) : 30 % d'entre elles ont consommé leur placenta[37]. 85,3 % de ces dernières ont décidé de le manger sous forme encapsulée (en gélule de placenta cru et déshydraté dans 48,4 % des cas)[37].

Les auteurs de l'étude rappellent qu'il n'y a pas de preuves « appuyant cette stratégie », et notent que :

- les femmes ayant accouché à domicile étaient proportionnellement plus nombreuses à avoir consommé leur placenta que celles ayant accouché en centre de naissance[37] ;

- 30 % des femmes placentophages de cette étude étaient plus susceptibles d’avoir signalé une anxiété prégravide, ou une dépression, par rapport aux non-consommatrices ; 73,1 % ont expliqué avoir ainsi voulu prévenir la dépression post-partum.

- selon les données disponibles et les résultats de l'étude, la placentophagie est sans danger ; chez ces femmes, aucun effet néonatal indésirable n'a été constaté dans les 6 semaines qui ont suivi l'accouchement en termes d'hospitalisation, d'admission en unité intensive néonatale ou de décès néonatal[37].

On a attribué au placenta des vertus fertilisantes (ibid.). L’opothérapie placentaire pratiquée depuis l’Antiquité s'éteint en occident au xVIIIe siècle, où le placenta devient un objet répugnant dont il faut rapidement se débarrasser. Certains théologiens des religions du livre se sont longtemps demandé quelle a été « l’attitude d’Adam et Ève face au placenta de Caïn ? », un sujet qui a divisé religieux et accoucheurs jusqu’à l’aube du XIXe siècle, qui selon « redécouvre les vertus immunitaires et galactogènes du placenta »

Vers le milieu du XXe siècle, le placenta est tantôt perçu comme une ressource, commercialisable (« Il était aussi parfois utilisé tel quel, lors des soins apportés aux personnes gravement brûlées et à celles qui souffraient d’escarres, afin de faciliter le bourgeonnement de la peau et sa cicatrisation car il est constitué de cellules épithéliales. Congelé, il était vendu à des laboratoires et entrait dans la composition de produits cosmétiques ou de produits pharmaceutiques. Par le biais des farines animales, il a même été introduit dans la chaîne alimentaire », par exemple pour plusieurs centaines de kilogrammes de placenta humain provenant d'hôpitaux de Zurich, avant le scandale du prion et d'autres crises sanitaires aient fait interdire cette pratique)[33], ou comme déchet biologique, éventuellement à risque (cf. maladies émergentes telles que l’hépatite B et C, ou le Sida). Il peut donc être envoyé au crématorium ou vendu à des laboratoires pharmaceutiques. Dans les deux cas, l’autorisation de la patiente n’est pas demandée, cette dernière n’ayant aucun droit sur le placenta. Il faudra attendre la loi du pour que le statut du placenta change et ne soit plus considéré comme un déchet. De nos jours, il devient de plus en plus important dans la recherche identitaire. Il est souvent consommé par les mères ou alors donné en comprimés aux nouveau-nés pour renforcer leur défense immunitaire[38].

Son statut juridique est encore flou et varie selon les pays ; en tant qu'organe et « pièce anatomique d’origine humaine », c'est-à-dire partie du corps (en réalité partie de l'embryon et du fœtus), il est parfois considéré comme propriété des parents, ou plutôt de la mère. Au Canada, une circulaire semble élargir le droit de propriété conféré à la mère par la Cour supérieure à tout « parent », ce qui peut être compliqué quand il y a par exemple recours à une fécondation artificielle et/ou à une mère porteuses, en cas d'homoparentalité, d'adoption ou familles d’accueil (la notion de « parent » excède celle de « mère » et de « père » ; Cette circulaire ne mentionnait en outre pas la nécessité du consentement de la mère ou de la femme qui expulse le placenta lors de l'accouchement, mais il semble sous-entendu. Le placenta est parfois conservé pour des raisons médicolégales, médicales (source de cellules souches hématopoïétiques) ou scientifique, et quand il est « destiné à l'abandon » ou qu'il est porteurs de pathogènes il a statut de déchet biomédical, et doit alors être incinéré en respectant la règlementation en vigueur dans la juridiction concernée.

Il a également un statut symbolique et éventuellement transitionnelle[39],[40], et selon « comme le nouveau-né lui-même, on comprend aisément qu’il puisse être la cible de sentiments ambivalents de la part de la mère qui peut éprouver des difficultés à penser dans le même temps son bébé qu’elle s’apprête à mettre au monde et cet organe qui peut susciter un sentiment d’inquiétante étrangeté. On peut penser qu’il puisse aider la mère à supporter le bébé réel, en projetant sur lui, plutôt que sur le nouveau-né, des réactions de recul, de réticence ou de franche hostilité (…). Il confronte le sujet à la question de sa propre animalité et de sa propre analité. La placentophagie étant la règle dans le monde animal, il est la source d’un interdit puissant qu’il réactive : l’interdit du cannibalisme qui nous fonde humainement (Gélis, 1984) ».

Placentophagie

Chez la plupart des espèces de mammifères (y compris herbivores)[41], le placenta est toujours mangé par la mère, ce qui donne à cet organe un deuxième rôle nutritif et hormonal pour celle-ci[42]. Le mâle n'a pas cet instinct, dont les origines sont depuis longtemps discutées.

Un tel comportement, dit « placentophagie »[43] a pu être sélectionné au cours du temps pour plusieurs raisons :

- récupération de protéine, de fer, vitamines et d'autres oligoéléments par la femelle au moment où elle en a besoin pour la lactation (Schmidt en 1976 conclue que des animaux agissant comme nourrices ingérant du placenta ont une lactation améliorée[44] et chez la souris, l’ingestion du placenta augmente la prolactine sérique et diminue la progestérone sérique (par rapport à un groupe témoin)[45] ;

- manger le placenta, de même que soigneusement lécher les nouveau-nés, pourrait être un moyen de ne pas attirer de mouches ou d'autres insectes pouvant colporter des microbes, tout en limitant le risque d'attirer des prédateurs (les animaux sauvages mangent plus souvent leur placenta que leurs cousins domestiqués ne le font[réf. nécessaire]) ; il est notable que chez les mammifères vivant en groupe, ce sont les mères qui mangent le placenta et non les pères ou d'autres membres du groupe ;

- le placenta est riche en hormones, dont en prostaglandines et oxytocines qui favorisent à la fois la rétractation post-partum de l'utérus, la montée laiteuse et l'atténuation des douleurs induites par la mise bas.

Les propriétés galactogènes du placenta étaient déjà rapportées par Pline. Lederer et Pribram ont dit avoir suscité quelques minutes après une injection d'extrait placentaire, une augmentation considérable de la quantité de lait sécrétée. Mais leur résultat a été critiqué, comme pouvant résulter d'une élévation de pression via le tonus musculaire. Dixon et Taylor ont dit avoir trouvé de telles substances pressives mais Rosenheim a montré qu'il s'agissait de produits de la putréfaction dans les extraits de placenta employés dans leurs expériences.

Le Dr Mark Kristal[46], neurologue comportementaliste de l'Université de Buffalo, a conclu de ses études[47] que la consommation des résidus de naissance (placenta et cordon) réduit la douleur consécutive à l'accouchement, et aiderait à prévenir la dépression post-natale. Elle aurait aussi un impact sur deux centres particuliers du cerveau qui commandent la capacité à ressentir l'instinct maternel. Ceci serait notamment dû à une hormone opioïde (proche des opiacées) découverte en 1986 et dite « Placental Opioid-Enhancing Factor » ou POEF. Cette hormone qui inhibe certaines zones du cerveau traitant les sensations nociceptives (perception de la douleur) pourrait atténuer la douleur du bébé lors des contractions et de la naissance, mais aussi ensuite calme celles de la mère qui mange le placenta. L'effet analgésique de cette hormone est très efficace à des doses bien moindres que celles nécessaires avec les opiacées. Cette hormone est également présente dans le liquide amniotique qui est également soigneusement léché par les animaux sur leur petit et parfois sur le sol après l'accouchement. M. Kristal pense que cette hormone pourrait aussi renforcer le comportement maternant, car la zone du cerveau qu'elle cible (l'aire tegmentale ventrale), est connue pour jouer un rôle dans l'apparition du comportement maternel. Cette hormone pourrait (cela reste à vérifier) inhiber l'action des opiacées, sur une autre zone (l'aire préoptique médiane) où ils sont connus pour au contraire perturber le comportement maternel, selon M. Kristal.

Pour Young et Bernyshek (2010), « l'absence flagrante de traditions culturelles associées à la placentophagie maternelle dans les archives ethnographiques interculturelles soulève des questions intéressantes concernant sa présence omniprésente chez presque tous les autres mammifères, et les raisons de son absence (ou de son extrême rareté) dans les cultures humaines préhistoriques/historiques et contemporaines »[32].

- Au début du XXe siècle, dans un article de mars 1902 de la revue L'Obstétrique, le Français M. Bouchacourt expliquait[48] qu'un extrait de placenta de mouton pouvait doper la lactation chez des femmes ne produisant pas de lait[49]. Bouchacourt notait aussi que les oiseaux mangeaient également instinctivement les restes de l'œuf ;

- M. Bouchacourt remarquait aussi l'« étrange » attraction que les hippomanes[50],[51] ont exercé sur l'Homme. Ce sont des éléments en forme de galettes grossièrement ovales mesurant jusqu'à 1 cm de long (1,5 pouce d'épaisseur et 8 pouces de diamètre), lisses, parfois trouvés (en exemplaire unique) dans le liquide allantoïdien de certains mammifères, dont juments et les vaches. Cuvier estime qu'il s'agit d'une concrétion. Les hippomanes sont appelés par les anglophones « foal's bread » (pain de poulain) ou « foal's tongue » (ou langue de poulain). L'intérieur a la consistance du foie cru, est homogène et de couleur jaunâtre, ambre à brune[49]. Des hippomanes semblent également produits par certains carnivores[52]. Certains auteurs pensaient qu'il s'agissait d'une excroissance de chair poussant in utero sur le front du poulain (Aristote parlait déjà de ce qu'on a traduit par « caruncule du front du poulain », dont il disait qu'elle était sur le front du poulain mais que la mère l'emporte en le léchant[53] L'hippomane « est d'une telle nature qu'une cavalle (jument) n'a pas plutôt mis bas son poulain, quelle lui mange ce morceau de chair, & que sans cela, elle ne le voudroit pas nourrir. On ajoute que si elle donne le temps à quelqu'un d'emporter ces hippomane, la seule odeur la fait devenir furieuse[53] ».

L'hippomane était déjà évoqué par Virgile, son commentateur Servius, cité par Fongerus dans son lexicon philologique, par Calepin, par Decimator, etc.

Pline précise qu'on les utilisait pour préparer des sortilèges. On a prêté à l'hippomane des vertus aphrodisiaques. Ces vertus sont selon Aristote « des fables forgées par des femmes & des enchanteurs[53] ». Bayle estime que c'est le fait qu'on considérait que si la jument ne mange pas l'hippomane, elle ne s'occuperait pas de son poulain qui est à l'origine des filtres qu'on a fait avec cette matière. « Il est facile de voir que ce qui a persuadé au commencement, qu'on le pourvoit servir de cela comme d'un philtre, est qu'on disoit que si la cavale (jument) n'avaloit pas ce morceau, elle ne nourrissoit point son petit ».

Au contraire, le médecin allemand Raegerus, dans le journal des physiciens d'Allemagne décrit un hippomane qu'on lui a apporté tout chaud, lequel « éprouva que la mère nourrit à l'accoutumée le poulain, à qui l'on avoit ôté cette partie ».

Remarque : Le mot hippomanes (hippomane) désignait aussi pour Aristote une certaine liqueur qui coule des parties naturelles de la jument chaude (en chaleur)[53].

Un auteur cité par Apulée nomme ce filtre binnientium dulcedines, ce qui le rapporte merveilleusement au matri prareptus amor de Virgile ; mais « comme les filtres inspiroient plutôt de la fureur que de l'amour, de là est venu que l'hippomane a été considéré comme une drogue funeste ; Juvénal (comme Suétone) débite que Cæsonia l'ayant employé envers son mari Caligula fut cause de la fureur enragée qui lui fit commettre tant de crimes[53] ».

Certains auteurs ont aussi pensé au XVIIe siècle que c'était le nom — selon Théocrite — d'une plante de l'Arcadie, qui mettait en fureur les poulines et les juments. Claude Saumaise pensait que cette plante n'existe pas et que cette interprétation résulte d'une mauvaise traduction de Théocrite qui parlait d'un cheval de bronze (sans queue), près du temple de Jupiter, si bien imité « excitoit dans les chevaux les émotions de l'amour, tout de même que si elle eut été vivante, vertu qui lui étoit communiquée par l'hippomanes, qu'on voit mêlé avec le cuivre en la fondant ».

Si les observations chez les autres mammifères sont universelles, le phénomène ayant notamment été bien étudié chez des espèces utilisées comme modèle animal, dont espèces de laboratoire qui ne sont plus exposées à des prédateurs mais ont conservé ce comportement, dont la souris[54], le hamster[55], le rat[56], le lapin[57],[58], mais aussi chez des ongulés[59],[60] et divers carnivores domestiqués dont le chien[61], ou chez les primates non humains dont par ex. le Macaque[62], la placentophagie et ses témoignages anthropologiques ou historiques semble aujourd'hui étonnamment rare chez les humains[63], et on ignore ce qu'il en était à la préhistoire :

- en 1556, le missionnaire, Jean de Léry rapporte que des Amérindiens du Brésil mangent le placenta, ce que confirmeront ensuite Engelman et Rodet ;

- Guillaume-Thomas Raynal observent aussi les Amérindiens Topinamboos et Tampuya, qui mangent le placenta après la naissance, et ajoutent que des pratiques semblables persistent en Afrique, dans certaines parties du Soudan ;

- chez les yakouts, le mari et les amis de la famille mangeaient rituellement le placenta après la naissance, au moins jusqu'en 1719 où cette pratique a été décrite par Gemelli Carreri[64],[65].

Il est difficile de juger comment la coutume a pu aboutir à ce que ce soit l'époux qui mange le placenta (à la place de sa femme parturiente) écrivait aussi en 1916 Raymond Crawfurd[65], tout en ajoutant qu'on pourrait dire de même de la « couvade » qui existe bel et bien. - Selon Crawfurd, le placenta figurait dans la pharmacopée du XVIIe siècle pour servir de galactogène, d'aphrodisiaque, de laxatif, de recours contre la stérilité, contre la chlorose et contre la maladie de l'utérus[65]. Crawfurd estime que ces usages évoquent plus une magie sympathique, qu'une pharmacie rationnelle, mais que si l'on admet l'existence de telles propriétés aphrodisiaques, même en imagination, il pourrait expliquer que des hommes veuillent manger le placenta de leur femme.

- Au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, la placentophagie a été pratiquée dans certaines tribus du Soudan selon le Dr Raynaud d'Algiers ().

- La médecine traditionnelle chinoise utilise le placenta contre diverses affections chez l'homme et la femme[66] et comme aphrodisiaque[65].

- Dr Raymond Crawfurd rapporte que le médecin Reverdin a vécu l'expérience d'une mère qui juste après la délivrance, lui a demandé si elle pouvait voir son placenta, qui se trouvait à proximité « encore fumant, sur un tissu[65] ». Reverdin le lui a montré. Elle a exprimé sa surprise à son apparition, elle l'a examiné de près et l'a soudainement saisi « et avec un cri sauvage », l'a dévoré. Quand le lendemain, Reverdin lui a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle lui a répondu qu'elle avait été submergée par un désir incontrôlable de le faire. Quand Reverdin lui a demandé si elle en avait encore envie, elle a répondu que non, que cela la dégouterait et qu'elle ne concevait pas comment elle était arrivée à le faire[65]. Selon Crawfurd d'autres cas de ce genre figurent dans la littérature médicale de l'époque, et l'évènement serait sans doute beaucoup plus fréquent si le placenta n'était pas soigneusement caché et si rapidement éliminé par la sage-femme[65].

- une infirmière et sage-femme américaine, a fait l'expérience lors de son second accouchement[67]. Selon son témoignage, elle pense que cela a amélioré sa peau et ses cheveux, a permis de prolonger d'une semaine la sensation de plénitude due à la grossesse, a favorisé ses montées de lait et entretenu une euphorie postnatale « je me sentais si forte, j'avais l'impression de pouvoir tout réussir… J'ai continué de manger des morceaux de placenta cru conservés dans le frigo, perfectionnant au passage ma méthode pour l'ingérer : en coupant des petits morceaux que je plaçais directement au fond de la gorge et que j'avalais rond, sans ressentir le goût. Pendant cette période, chaque fois que j'ai ressenti de la tristesse ou du découragement, j'ai avalé un petit morceau de placenta cru qui a agi comme un anti-dépresseur immédiat ».

Évaluations scientifiques

Une première étude scientifique publiée durant la 1re guerre mondiale (1917) fait état d'une augmentation de la teneur en protéines et en lactose du lait maternel dans les 11 jours suivant l'accouchement chez celles de femmes allaitantes ayant consommé leur placenta (déshydraté)[68].

Dans les années 2010, la placentophagie semble gagner en popularité dans le monde (deux célébrités : Kim Kardashian West et l’actrice January Jones l’ont testé et apprécié notamment contre la dépression post-partum[66]) et il existe des livres de cuisine donnant des conseils pour stocker le placenta et le préparer (en smoothies ou dans un repas) ; le placenta est généralement broyé et déshydraté puis intégré à une pilule vitaminée, alors que les autres animaux le mangent immédiatement après la naissance[66].

Selon le site Allodocteur[69] En 2017, une étude ayant comparé les effets du placenta (transformé en pilules) à un placébo, n’a pas décelé de changement significatif d’humeur, du niveau d'énergie, du taux hormonal ou de leur relation au nouveau-né (par rapport aux mères ayant reçu un placebo)[66]. Dans ce cas Sharon Young[70] avait recruté 27 femmes adultes enceintes en bonne santé (ayant choisi de consommer leur placenta avant de s'inscrire à l'étude) ; elles ont été rencontrées 4 fois entre leur 36e semaine de grossesse et la troisième semaine après l'accouchement, ont fourni des échantillons de salive (pour y mesurer le taux d’hormones) et ont répondu à des questionnaires[66]. Certaines ont pris des pilules contenant leurs propres placentas tous les jours durant 3 semaines, et d’autres un placebo à base de bœuf ou de bœuf végétarien. Les auteurs n’ont pas constaté d’effet global significatif sur la fatigue ni la dépression post-partum[66]. Les facteurs de dépression, l'anxiété et de stress étaient dans les deux cas plutôt la fatigue, un sommeil dégradé, un faible soutien social et familial et une moindre satisfaction conjugale. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent toutefois la faiblesse de l’échantillonnage de l'étude (par ailleurs auto-sélectionné), qui pourrait induire des biais. Il n’y avait pas non plus de groupe témoin n’ayant reçu ni placenta, ni placébo, et un éventuel soulagement de la douleur ne faisait pas partie des questions posées, ce qui invite à des études complémentaires[66].

La culture fait que l'Homme se distingue volontiers de la nature en s'opposant à l'animal. Le tabou est souvent également religieux, et dans certaines cultures liées au sang (que le placenta évoque car il est richement vascularisé). Ainsi le Lévitique, dans la Bible interdisait aux hommes d'Israël d'imiter les païens qui mangent du sang (ou l'offraient aux satyres)[71].

De nombreuses sociétés traditionnelles éloignent le placenta pour l'enterrer[72] ; l'enterrement du placenta est parfois cérémonial, comme chez les maoris.

Voir Human placentophagy (en)

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads