Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Siècle d'or valencien

période historique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le siècle d'or valencien, siècle d'or catalan ou siècle d'or de la langue catalane[1] (en catalan Segle d'or valencià, segle d'or català, segle d'or de la llengua catalana) est une période d'apogée culturel, artistique et économique qui couvre les dernières décennies du XIVe et le XVe siècle pour les territoires de la Couronne d'Aragon, composés du royaume d'Aragon, de la principauté de Catalogne et, surtout, du royaume de Valence. Cette période se caractérise par une prospérité économique et une intense créativité artistique, littéraire et architecturale.

Au cours de ce « siècle d'or », la ville de Valence — le cap i casal, « tête et demeure » du royaume —, connut une grande splendeur culturelle, étroitement liée au remarquable développement économique expérimenté à cette époque, jusqu'à devenir, surtout pendant la seconde moitié du XVe siècle, la référence culturelle et économique de la Couronne, supplantant par là-même Barcelone, plongée comme le reste de la principauté de Catalogne dans une longue et sanglante guerre civile[2].

Sur le plan littéraire, la période peut être délimité par deux jalons très significatifs : 1383, année où Francesc Eiximenis dédia le Gouvernement de la République aux jurats de Valence, et 1500, date de publication du dernier volume de Lo Cartoixà, dans la version de Joan Roís de Corella. Entre ces deux, « un long siècle s'écoule au cours duquel le jeune royaume de Valence produit des œuvres littéraires de premier ordre, comparables seulement aux meilleures d'Europe », qui « coïncide avec une période de prospérité économique, de stabilité sociale et de relations fructueuses avec l'Italie, tant sur le plan commercial que politique, ainsi que sur un plan plus strictement culturel[3]. »

La période est aussi marquée par l'essor de l'imprimerie dans le royaume de Valence et la fondation de l'université de Valence en 1501[1].

Le siècle d'or perd son élan à la fin du XVe siècle, sous l'influence de l'Inquisition espagnole, qui met à mal la bourgeoisie conversa locale dont le rôle économique était fondamental, l'importante immigration hispanophone en provenance d'Aragon et de Castille et la diffusion de l'écrit en castillan, porté par le prestige de la Gramática castellana d'Antonio de Nebrija (1492), si bien que l'impression d'ouvrages en catalan devient résiduelle voire disparaît totalement dès la deuxième décennie du siècle suivant[4].

Remove ads

Contexte socio-économique : la vigueur de la ville de Valence

Résumé

Contexte

Le XVe siècle vit l'apogée de la croissance économique et démographique que connaît le royaume de Valence depuis sa fondation deux siècles plus tôt, malgré la dépression de la seconde moitié du XIVe siècle due l'épidémie de peste noire, qui avait affecté la région, en particulier les comarques centrales et septentrionales, qui virent leur population décliner. Il n'en fut pas de même avec la capitale du royaume, la ville de Valence, dont la population s'accrut considérablement, jusqu'à devenir à la fin du XVe siècle l'une des villes les plus peuplées de la péninsule Ibérique et même de tout le continent européen. Tout au long de ce siècle, Valence devint un centre commercial et financier majeur, dans son port faisaient escale les navires qui parcouraient les routes de la Méditerranée occidentale et de nombreuses compagnies et sociétés de toute l'Europe y avaient des représentations permanentes. Ainsi, Valence finit par assumer le leadership économique et financier de la couronne d'Aragon jusqu'alors détenu par Barcelone, en déclin à cause de la longue guerre civile catalane (1462-1472) — de fait, Valence hérita d'une bonne partie du trafic maritime de la capitale catalane —. Le royaume devint le nouveau « poumon financier de la Couronne » en remplacement de Barcelone et la Catalogne, et apporta, à travers des prêts accordés par les municipalités et les dons des Cortes, des sommes colossales pour financer ses entreprises militaires[5],[6].

Valence devint le fleuron de la couronne d'Aragon et donna à la langue catalane son siècle d'or. « Le progrès matériel et la promotion politique se traduisirent une grande effervescence culturelle, stimulée également par le caractère cosmopolite de la capitale, qui recuillait des gens du monde entier, et par les contacts réguliers avec le monde extérieur, en particulier avec la péninsule italienne, d'où rayonnaient de nouveaux courants humanistes et de la Renaissance. » C'est dans le royaume de Valence que fleurirent les grands noms de la littérature classique catalane — dont bon nombre avait accompagné Alphonse le Magnanime dans ses affaires italiennes — et par là que l’imprimerie fit son apparition dans la péninsule, introduite par les typographes allemands. La magnificience des édifices civils et religieux de l'époque témoignent aussi de cette splendeur[2].

Remove ads

Splendeur littéraire

Résumé

Contexte

Le début du siècle d'or littéraire est généralement situé en 1383 avec la publication du Gouvernement de la République (El Regiment de la Cosa Pública) du franciscain originaire de Gérone Francesc Eiximenis (vers 1330-1409), probablement commandé par les jurats de la ville de Valence, qui était déjà devenue un pôle d'attraction pour les écrivains de tout le royaume et de l'extérieur (comme Eiximenis lui-même, originaire de la principauté de Catalogne). L'ouvrage plut tellement aux jurats que l'année suivante, ils commandèrent des exemplaires du Régiment pour qu'il soit lu dans la salle de la ville. De plus, ils subventionnèrent la suite de Lo Crestià, une sorte d'encyclopédie en treize volumes (dont seuls quatre furent finalement écrits) avec laquelle Eiximenis prétendait «il·lustrar, endreçar e despertar, adoctrinar e amonestar tot feel crestià» (« illustrer, ordonner et éveiller, endoctriner et admonester tout chrétien fidèle ») sur les principes de sa religion. Une autre de ses œuvres est le Llibre dels àngels, auquel on doit probablement la décision des jurats de placer la ville sous la protection de l'Ange gardien, considéré depuis lors comme l'un des patrons de la ciutat e regne (la « ville et royaume »)). Le même auteur traita des « vices » féminins dans le Llibre de les dones. Il dédia le Tractat de contemplació (« Traité de contemplation ») ou Scala Dei (« L'Escalier de Dieu ») à la reine Maria de Luna, et à l'un de ses plus grands protecteurs, le noble Pere d'Artés, une Vida de Jesucrist[8] (« Vie de Jésus-Christ »).

Un contemporain d'Eiximenis était le dominicain Vincent Ferrier (en catalan : Vicent Ferrer ; 1350-1419), canonisé en 1455 par le pape valencien Calixte III. À partir de 1395, il se consacra à la prédication, principalement adressée à ceux qu'il appelait poble menut (le « petit peuple »), c'est-à-dire les classes populaires. Environ trois cents de ses milliers de sermons furent publiés dans des textes résumés basés sur les notes prises par les scribes qui l'accompagnaient dans ses voyages, non seulement dans le royaume de Valence et la couronne d'Aragon, mais aussi en Castille et dans d'autres territoires européens (il mourut dans la ville bretonne de Vannes, où il est enterré). Il rejettait la « mode » de l'humanisme, contrairement à son disciple, le dominicain valencien Antoni Canals (ca. 1352-1419), traducteur d'ouvrages classiques tels que le Factorum et dictorum memorabilium de Valère Maxime et le De providentia de Sénèque, adressés aux «hòmens de paratge» (les hommes au noble lignage), aux lettrés et aux savants, et d'une partie du poème latin Africa de Pétrarque sous le titre Escipió e Aníbal (« Scipion et Hannibal »). Sa seule œuvre originale fut Escala de contemplació, dédiée au roi Martin Ier, illustration d'une conception religieuse typiquement médiévale, comme dans les œuvres de son maître et d'Eiximenis[9].

Contrairement à Eiximenis, Ferrier et Canals, qui étaient mus par des préoccupations religieuses, le poète Jordi de Sant Jordi adopta une vision « laïque » dans sa brève mais précieuse œuvre poétique (il mourut en 1424, âgé d'entre 24 et 30 ans), qui reçut des éloges du marquis de Santillana, poète castillan qu'il connut à la cour d'Alphonse le Magnanime. Selon le Antoni Ferrando, qui le décrit comme « un auteur touché par l’humanisme et en même temps séduit par le monde de la chevalerie », « Bien qu'ils évoluent encore dans les conventions des troubadours et utilisent une langue occitanisante, les vers de notre élégant poète attirent notre attention par leur sincérité et leur diction harmonieuse[10]. »

Un autre chevalier, Ausiàs March (1397-1459), rencontra également Jordi de Sant Jordi, lors de l'expédition d'Alphonse le Magnanime en Italie en 1420, mais il eut une plus longue vie — il est mort à l'âge de 62 ans — et légua par suite une œuvre poétique plus vaste. March, qui rompit totalement avec le langage occitanisant utilisée par ses prédécesseurs, est considéré comme la plus grande figure du siècle d'or valencien et l'un des poètes les plus importants de la poésie lyrique européenne de tous temps. Son œuvre jouit d'une grande renommée parmi les poètes castillans du XVIe siècle — lui aussi reçut notamment les louanges du marquis de Santillana —, qui le traduisirent et l'imitèrent. March est auteur d'environ dix mille vers, répartis en cent vingt-huit poèmes dont la plupart sont regroupés en cycles, en fonction des senyals (pseudonymes) qui apparaissent dans les tornades (distiques finaux de chaque composition). Les plus longs sont ceux qui portent les senyals Llir entre cards et Plena de senys, adressées à deux femmes différentes. Néanmoins son poème le plus célèbre est Càntic espiritual (« Cantique spirituel »), qui ne parle pas d'amour mais de religion[11].

Le roman de chevalerie anonyme Curial e Güelfa fut écrit vers le milieu du XVe siècle, mais son existence ne fut révélée qu'à la fin du XIXe siècle. La question de l'identité de son auteur a fait débat. Toutefois, selon Antoni Ferrando, « la convergence et l'accumulation d'une série de préférences lexicales ou de variantes formelles (plegar, amprar, espill, sancer, oronella, vesparada, marjal, mentira, pega, acurtar, etc.) révèlent son origine valencienne[12]. »

Le grand roman roman de chevalerie du siècle d'or est Tirant lo Blanc (Tirant le Blanc dans sa traduction française), écrit par le chevalier Joanot Martorell. Le roman était encore inachevé lorsqu'il mourut en 1468, si bien que c'est Martí Joan de Galba (en) — et peut-être un ou plusieurs autres — qui le termina et lui apporta des retouches. Finalement publié en 1490, il devint immédiatement le livre le plus lu à Valence et à Barcelone, traduit en italien en 1501 et en castillan en 1511. L'humaniste valencien Louis Vivès déconseilla sa lecture car il jugeait l'œuvre immorale, mais cent ans plus tard, Miguel de Cervantes, figure phare du siècle d'or littéraire espagnol, le considérait comme « le meilleur livre du monde » et Shakespeare s'en inspira pour son œuvre Beaucoup de bruit pour rien[13].

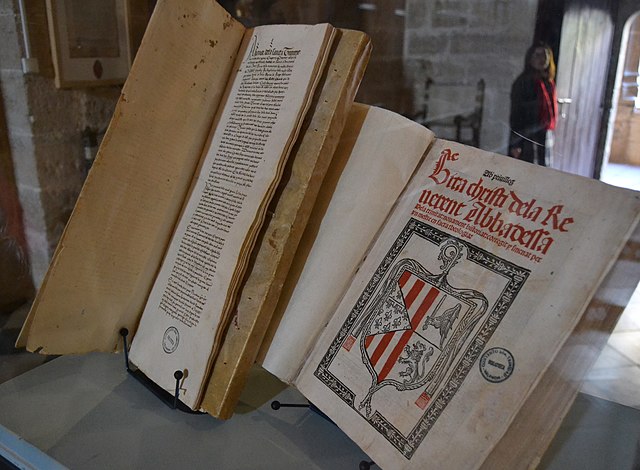

En 1460, alors que Joanot Martorell commença à écrire Tirant lo Blanc, le médecin et conseiller général de Valence (es) Jaume Roig (ca. 1400-1478) termina Espill, œuvre composée de 16 000 vers très courts (tétrasyllabiques), recueillant le langage familier de l'Horta de Valence. Il s'agit d'un roman en vers, vivace et rempli d'anecdotes amusantes, qui constitue en grande partie une diatribe contre les femmes, toutes caractérisées comme viles, menteuses et cruelles, à l'exception de sa femme Isabel Pellicer, et la Sainte Marie[14]. La réplique « féministe » à Espill fut donnée par Isabelle de Villena (ca. 1430-1490), abbesse du monastère de la Trinité (es) de Valence, dans sa Vita Christi, écrite «en romanç perquè los simples e ignorants puguen saber e contemplar la vida e mort de nostre Redemptor e Senyor Jesús» (« en roman pour que les simples et les ignorants puissent connaître et contempler la vie et la mort de notre Rédempteur et Seigneur Jésus »), imprimée en 1497 (neuf ans après sa mort) à l'initiative de la reine Isabelle la Catholique et rééditée quelques années plus tard. Bien que Jésus de Nazareth en soit évidemment le protagoniste, « la perspective féminine acquiert une signification particulière dans la sympathie avec laquelle elle traite les femmes des Évangiles, en particulier Marie-Madeleine, et dans la prééminence qu'elle leur attribue en leur accordant plus de 80 pour cent du texte », selon les mots d'Antoni Ferrando[15].

Le siècle d'or de la littérature valencienne se clot avec Joan Roís de Corella (vers 1433-1497), le troisième grand poète valencien du XVe siècle avec Jordi de Sant Jordi et Ausiàs March. Il était connu tant pour ses poèmes d'amour, très appréciés des dames valenciennes, parmi lesquels on peut citer la Balada de la garsa i l'esmerla, que pour ses œuvres religieuses, dont Oració a la Santíssima Verge Maria (« Prière à la Très Sainte Vierge Marie ») fut probablement la plus connue à l'époque. Il participa au concours de poésie organisé en 1474 par Bernat Fenollar, qui donna lieu à la publication d’Obres e trobes en lahors de la Verge Maria (es), premier livre littéraire imprimé dans la péninsule Ibérique. Parmi les œuvres profanes de Corella, inspirées surtout par Ovide et Bocace, se distingue la Tragèdia de Caldesa . En matière de prose religieuse, il traduisit le Livre des Psaumes (un psautier également très lu par les dames valenciennes) et la Vitha Christi du moine chartreux Ludolphe de Saxe, publié sous le titre Lo Cartoixà entre 1495 et 1500, et souvent considéré comme la dernière œuvre du siècle d'or valencien[16].

Unité de la langue et « particularisme onomastique »

Au milieu des années 1350, après la réalisation de l'unification forale en 1329-1330 et la surmontée la crise de l'Union (es) de 1347-1348, l'usage du gentilé valencians (« Valenciens ») se répand pour désigner les habitants du royaume de Valence, en remplacement des expressions génériques utilisées jusqu'alors telles que regnicolis regni Valencie (en latin ; « régnicoles du royaume de Valence »), habitadors del regne de València ou los del regne de València. Il apparaît abondamment dans la documentation — «celebràs Corts generals als valencians», «les Corts per ell començades de celebrar als valencians», «demanàs graciosament ajuda als valencians per la guerra», «per demanar ajuda e secors als valencians», etc. —, souvent à côté d'autres gentilés de la couronne (dont l'apparition était bien antérieure) — «aragonesos e valencians», «cathalans e valencians», en latin «aragonenses, cathalani et valentini», etc. —[17].

Ainsi, « un siècle et demi après la création du Royaume de Valence, les descendants des colons venus de Catalogne et d'Aragon avaient cessé de se sentir catalans et aragonais et se complaisaient à proclamer leur condition de Valenciens ». Ce sentiment est très clairement exprimé dans ces propos attribués à Francesc Eiximenis, natif de Gérone récemment arrivé dans la capitale du royaume[3], dans sa dédicace au Regiment de la Cosa Pública[3] :

« [Tot i que] sia vengut e eixit per la major partida de Catalunya, e li sia al costat, emperò no es nomena Poble Català, ans per especial privilegi ha propi nom e es nomena Poble Valencià. »

« [Bien qu'il] soit venu et sorti pour la plus grande partie de Catalogne, et se trouve à côté, cependant il ne nomme pas peuple catalan, mais plutôt par privilège a un nom propre et se nomme peuple valencien. »

Toutefois, en 1993 le philologue Curt Wittlin a démontré que ce passage était apocryphe[18].

Néanmoins, pour ce qui est des gentilés utilisés, une confusion certaine se retrouve dans la documentation, illustrant l'étroitesse des liens unissant « Valenciens » et « Catalans » selon la perception de l'époque. Le terme de catalanesc apparaît à la fin du XIIIe siècle, puis bientôt celui de català, qui fait référence en premier lieu aux habitants de Catalogne, mais est souvent utilisé hors des territoires de la Couronne d'Aragon pour désigner aussi les Valenciens[19],[20]. Un bon exemple est Alphonse de Borgia (1378-1458), plus connu comme le pape Calixte III, natif de la localité valencienne de Canals, était appelé et se désignait lui-même Papa Catalanus (« Pape catalan » en latin), et à Rome était considéré comme un Catalan, tout comme le reste de la famille Borgia, notamment l'autre pape Borgia, Alexandre VI (natif de Xàtiva)[21],[22]. Baltasar de Romaní (es), traducteur en castillan d'Ausiàs March en 1539, l'appelle « chevalier valencien catalan de nation » — « las obras del famosísimo philósofo y poeta mossén Osías Marco, cavallero valenciano de nación catalán... » —[23]. Un écrit du Piémontais Matteo Bandello (1485-1561) est du même ordre[24] :« Gentile e nobilissima Valenza, in tutto Catalogna è più lasciva ed amorosa città »

Le sentiment d'identité valencienne,exprimé par Eiximenis se retrouve également dans le nom donné à la langue du royaume, ce qu'Antoni Ferrando appelle le « particularisme onomastique[25]. »

Dans les premiers temps, la langue n'a pas de nom proprement distinctif et on l'appelle (« roman » ; dont on trouve des équivalents dans une grande partie du domaine néo-latin), nostre llatí, pla ou vulgar. Plus tard, et jusqu'à la dernière décennie du XIVe siècle, les Valenciens font également usage du terme català (« catalan ») pour désigner leur langue. Le royaume de Valence étant tout de suite institué comme une entité politique clairement séparée, doté de sa propre législation, et acquérant rapidement un grand rayonnement au sein de la Couronne d'Aragon, les habitants du royaume prennent ensuite rapidement l'habitude de parler de « langue valencienne » — le premier écrivain à l'utiliser fut Antoni Canals en 1395 —, appellation faisant référence au territoire sans pour autant que cela constitue une affirmation « séparatiste » vis-à-vis des Catalans et de leur langue, les preuves d'existence de liens étroits entre les deux peuples et de la conscience d'un idiome commun étant nombreuses[26],[27],[28],[3].

Selon Rubio Vela, « Il ne fait aucun doute que ceux qui l'utilisaient [la dénomination de llengua valenciana, « langue valencienne »] ne l'ont pas fait avec l'intention de nier l'unité de la langue [...]. Ce n'est pas une déclaration de notre part, mais plutôt une réalité objective qui ressort, parfois de manière forte et sans équivoque, dans les textes de l'époque [...] qui se réfèrent à la langue des Valenciens comme catalane ou valencienne ». Par exemple, dans le procès en béatification de Vincent Ferrier, il est dit à de nombreuses reprises qu'il prêchait en catalan ou en valencien [in sua vulgare idiomate Catalonie seu Valentino], et certains témoins déclarèrent que la langue maternelle du futur saint, né à Valence, était le catalan (ydioma cathalonicum)[29],[30].

Un autre exemple est l'œuvre d'Eiximenis, qui, lorsqu'il est arrivé à Valence à l'âge de 56 ans en provenance de sa ville natale de Gérone, continua d'écrire dans la même langue qu'il avait toujours utilisée. Durant plusieurs siècles, Eiximenis fut considéré comme un auteur valencien et personne ne soupçonna son origine catalane[31]. Sur les milliers de mots utilisés dans Tirant lo Blanc, seuls quelques-uns peuvent être considérés comme « valenciens » (dans un sens privatif), bien que que son auteur Joanot Martorell affirme dans sa dédicace qu'il l'avait traduit dans la langue «vulgar valenciana, per ço que la nació d'on io só natural se'n puixa alegrar»[25] (« langue vulgaire valencienne, afin que la nation dont je suis originaire puisse s'en réjouir »). « Les textes de l'époque confirment un fait incontestable, démontré jusqu'à saciété : l'idée que la langue parlée par les Catalans et les Valenciens était une seule et même langue, indépendamment du nom qu'on lui donnait [...]. Gaspar Escolano (es) affirma sans détour : "... con ser la mesma que la Catalana[32]..." », conclut Rubio Vela[33].

En outre, Antoni Ferrando souligne que « la majorité des écrivains valenciens des XIVe et XVe siècles sont d'origine catalane. Ceux du meilleur rang le sont : Saint Vincent Ferrier était fils d'un marchand de Palamós ; Jaume, Pere et Ausiàs March descendaient d’une famille de Barcelone ; Les Martorell étaient probablement originaires de la ville catalane du même nom ; les ancêtres de Joan Olzina et de Bernat Fenollar venaient de la Catalogne occidentale, tout comme ceux du deuxième rang, Lluís de Vilarrassa, Berenguer de Vilaragut (es), Jordi Centelles, Narcís Vinyoles (es), Jaume Gassull, Francesc Barceló, Francesc de Castellví (es), etc. » L'exception est Joan Roís de Corella, dont la famille immigrée à Valence peu après la conquête était originaire du royaume de Navarre[34].

Remove ads

Diffusion de l'imprimerie

Résumé

Contexte

La ville de Valence joua un rôle fondamental dans la diffusion de l'imprimerie, devenant à la fin du XVe siècle le premier centre d'édition de la nouvelle monarchie hispanique. Le premier atelier d'imprimerie fut une initiative des commerçants allemands Jacobo et Felipe Vitzlán, venus à Valence en tant que représentants d'une entreprise de Ravensbourg. Cet atelier était dirigé par le maître imprimeur Lambert Palmart qui publia en 1474 Obres e trobes en lahors de la Verge Maria (es), premier livre littéraire en langue vernaculaire imprimé dans la péninsule Ibérique — le premier tout genre confondu étant Sinodal de Aguilafuente (es), imprimé à Ségovie deux ans auparavant —[35],[36].

Palmart publia également plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont le dictionnaire latin Comprehensorium vel vocabularius ex alliis collectus de Jean VII le Grammairien (premier ouvrage de la péninsule dont le colophon comporte la date d'achèvement, le 23 février 1475), la Cosmographia sive de situ orbis de Pomponius Mela et la Tertia pars de la Summa theologica de Thomas d'Aquin. Il imprima également, en collaboration avec le Castillan Alonso Fernández de Córdoba, la Bible valencienne (en), traduction en catalan de la Bible réalisée par le frère Bonifacio Ferrer, détruite sur ordre de l'Inquisition pour être écrite en « langue vernaculaire[37]. »

La pratique de l'imprimerie se développa rapidement. Le nombre d'ateliers à Valence était à cette époque plus grand que dans toute autre ville de la monarchie espagnole. La ville accueillit de nombreux imprimeurs étrangers, notamment allemands, suisses, français et d'autres, attirés par les possibilités de développement de cette industrie florissante[38].

Parmi eux, se distingue l'Allemand Pedro Hagenbach, associé à son compatriote Leonardo Hutz, qui, pendant les cinq années où il résida à Valence[39] imprima dix œuvres (parmi lesquelles Imitatio Christi et de contemptu mundi et Meditationes vitae Christi, toutes deux en catalan, et Opus grammaticae de Joan de Miravet et Ars musicorum de Guillem Despuig (es)). On peut également citer Nicolas Spindeler (es), imprimeur de Tirant lo Blanc (1490) ou Lope de la Roca, de son vrai nom Wolf von Stein, imprimeur de Lo Cartoixà de Joan Roís de Corella[40].

Comme le note Antoni Furió, « si au cours des dix-sept premières années (1473-1489) 24 titres furent édités — 16 en latin et 8 en catalan —, au cours des sept suivantes (1490-1496), 38 furent publiés — 16 et 21, respectivement, et un, déjà, en castillan —. Et les tirages passèrent très vite de trois cents à deux mille exemplaires. Du Tirant, pour la première édition duquel quatre cents exemplaires avaient été initialement commandés en 1490, 715 furent finalement imprimés[41]. »

Remove ads

Fin du siècle d'or et début de la marginalisation du valencien

Résumé

Contexte

Après la mort de Joan Roís de Corella en 1497, « l'atmosphère littéraire du cap i casal a radicalement changé. Il ne reste plus à Valence aucun aristocrate de taille qui cultive littérairement le valencien. Une nouvelle réalité, la monarchie hispanique des Rois Catholiques, un instrument efficace à leur service, l'Inquisition, introduite à Valence en 1481, et, comme conséquence de la découverte de l'Amérique, le remplacement de Valence par Séville comme nouvelle capitale maritime de la Péninsule, firent entrer la littérature autochtone en crise. » Des étapes significatives de ce processus sont la destruction en 1498 de toutes les copies de la Bible valencienne (en), attribuée au frère Boniface Ferrier, l'exil de l'humaniste judéoconvers Jean Louis Vivès pour échapper au bûcher de l'Inquisition (subi par ses parents et la plupart de ses proches) et la publication en 1511 du Cancionero general (en) d'Hernando del Castillo (es), œuvre écrite en castillan, qui devint la nouvelle langue savante utilisée par l'aristocratie et le patriciat urbain, amorçant le conflit linguistique valencien, le processus de substitution linguistique du catalan valencien par le castillan avec l'instauration d'une diglossie[42],[43][45].

Au début du ce repli culturel et linguistique, l'action de l'Inquisition, bien que son objectif fût religieux — assurer l'uniformité religieuse de la nouvelle monarchie hispanique —, « eut des effets collatéraux sur la culture de l'époque et contribua, avec la répression des auteurs, des éditeurs et des œuvres, à appauvrir le panorama intellectuel de Valence à l'époque moderne. » Joan Roís de Corella et Tirant lo Blanc furent l'objet de soupçons inquisitoriaux. Un cas paradigmatique est celui du médecin et écrivain Lluís Alcanyís, mort sur le bûcher en 1506 après trois ans passés en prison. L'historien Antoni Furió souligne d'autres facteur : l'affaiblissement du patriciat urbain et de la petite noblesse, c'est-à-dire ceux qui avaient soutenu le « siècle d'or » en tant que lecteurs, et du sein desquels étaient issus la majorité des auteurs, en conséquence de la « nouvelle condition périphérique de Valence au sein de la monarchie et de l'empire hispaniques », ainsi que « l'infiltration de certaines grands lignages de l'aristocratie castillane sur la carte seigneuriale valencienne et l'implication des grandes familles valenciennes dans les rouages de la monarchie hispanique. » En conséquence, on passa d'un siècle d'or à « une production [littéraire] courtisane et aristocratique, de plus en plus castillanisée et sans figures importantes[46]. » Si entre 1473 et 1506 seulement 5 livres avaient été publiés en castillan (49 en catalan), entre 1510 et 1524 il y en eut 42, en plus des 27 publiés en catalan[47] ; selon Max Cahner, « à partir de 1514, il n'y a plus à Valence que des éditions de livres et de feuillets en castillan »[48]

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads