Timeline

Chat

Prospettiva

Dialetti galloitalici di Sicilia

dialetti lombardi parlati in alcune isole linguistiche della Sicilia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

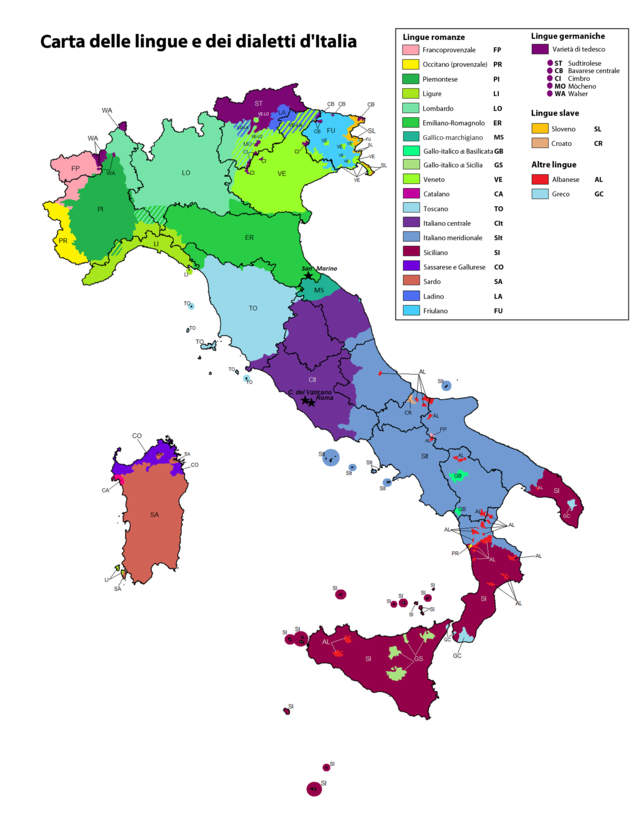

I dialetti galloitalici di Sicilia, anche detti dialetti altoitaliani della Sicilia[2] o siculo-lombardi, costituiscono un'isola linguistica alloglotta all'interno della Sicilia centrale e orientale composta da parlate in cui dominano caratteristiche, soprattutto fonetiche, tipiche dell'Italia settentrionale, appartenenti cioè alle parlate del gruppo linguistico gallo-italico, nel quale sono presenti un sostrato gallo-celtico, diffuso in gran parte dell'Italia settentrionale e storicamente appartenente alla macro-regione a sud delle Alpi che i Romani chiamarono Gallia cisalpina.

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Tradizionalmente per chiamare questa isola linguistica alloglotta gallo-italica all'interno della Sicilia era in uso anche la definizione di Sicilia lombarda o Lombardia siciliana, da cui le espressioni in uso ancora oggi di "colonie lombarde di Sicilia", "comuni lombardi di Sicilia" e "dialetti lombardi di Sicilia". L'aggettivo "lombardo" è da considerarsi pura contrazione di "longobardo", termine col quale in passato ci si riferiva geograficamente a tutta l'Italia settentrionale conquistata dai Longobardi a partire dal VI secolo d.C. (la Longobardia, detta anche Regno dei Longobardi o Regno di Lombardia), un territorio molto più vasto dell'attuale regione Lombardia, al quale ci si riferisce oggi col nome di Lombardia storica. Ciò ha portato a possibili equivoci di classificazione, come ad esempio il codice ISO 639-3 lmo (riportante alla lingua lombarda).[3]

La formazione di queste isole linguistiche alloglotte in Sicilia risale al periodo normanno, in cui gli Altavilla favorirono un processo di latinizzazione della Sicilia incoraggiando una politica d'immigrazione delle loro gentes, francese (normanni e provenzali[4]) e dell'Italia settentrionale (detti lombardi ma in realtà prevalentemente piemontesi e liguri) con la concessione di terre e privilegi.

Dalla fine dell'XI secolo, la Sicilia centrale e orientale furono così ripopolate con coloni e soldati del nord Italia, provenienti da un'area comprendente tutto il Monferrato storico in Piemonte, parte dell'entroterra ligure di ponente, e piccole porzioni delle zone occidentali della Lombardia odierna e dell'Emilia. Secondo molti studiosi[5], la migrazione di genti del Nord Italia in queste isole linguistiche siciliane sarebbe poi continuata fino a tutto il XIII secolo.

La parlata di questi coloni provenienti dal nord Italia si è mantenuta a lungo in Sicilia, anche se le isole linguistiche createsi hanno cominciato a essere erose dall'impatto, prima, con i dialetti siciliani, e in tempi più recenti, con quello della televisione e della scuola dell'obbligo, prospettando il concreto pericolo di una scomparsa di questa antica e preziosa testimonianza storica e glottologica siciliana.

I comuni dove si è mantenuta la parlata galloitalica sono: Nicosia, Sperlinga, Piazza Armerina e Aidone in provincia di Enna; San Fratello e Novara di Sicilia in provincia di Messina. Pertanto questi sei comuni sono inseriti nel R.E.I.S. - "Registro Eredità Immateriali della Sicilia" - Libro delle Espressioni - Parlata Alloglotta Gallo Italico - istituito dalla Regione Siciliana.[6], ma la stessa parlata si conserva assai marcatamente galloitalica nei comuni di Fondachelli-Fantina, Montalbano Elicona e San Piero Patti, in provincia di Messina.

Remove ads

Definizioni

La definizione galloitalici di Sicilia è preferibile ad altre, quali gallo-siculo o lombardo-siculo, che risultano più ambigue: il termine siculo presume un sostrato primitivo che è stato pressoché annullato dal greco e poi dal latino, il termine lombardo oggi è molto più limitato rispetto al significato originario che indicava l'antico regno longobardo.

La definizione dell'area geografica "di Sicilia" va specificata perché il galloitalico originario qui ha subito processi di confronto, cedimento, adeguamento o simbiosi con il siciliano prevalente, dando vita a dialetti che si distinguono dal resto dei siciliani per una diversa articolazione fonetica e in alcuni casi morfologica, ma che ha perso, forse molto presto, buona parte del patrimonio lessicale dell'antico galloitalico. L'articolazione fonetica, invece, è ancora oggi tanto marcata che il galloitalico che parla italiano si differenzia in modo notevole dal resto dei siciliani.

Remove ads

Origine e distribuzione geografica

Riepilogo

Prospettiva

La presenza di parlate settentrionali nel cuore della Sicilia si spiega con l'arrivo di coloni e soldati provenienti dal Nord Italia – soprattutto dal Piemonte (Monferrato), dalla Liguria (variante oltregiogo), e in minor parte dalla Lombardia ed Emilia - favorito dai Normanni conquistatori della Sicilia, a partire dall'XI secolo e continuata fino al XIII secolo. A questi coloni longobardi si aggiunsero soldati mercenari provenienti dalla Provenza, nel sud-est della Francia, chiamati a difesa delle fortificazioni normanne.

I centri dove il gallo-italico è parlato, o dove è possibile ancora identificarne le tracce nella fonetica e nel lessico, sono distribuiti nell'entroterra delle province di Messina, Siracusa, Catania e Enna; tutti i centri sono posizionati in quella zona che separava gli Arabi della costa orientale da quelli del centro e della costa occidentale, quasi a creare una zona cuscinetto, uno zoccolo duro da dove procedere per consolidare la recente conquista, cristianizzare completamente e latinizzare la Sicilia.

I principali centri galloitalici sono in provincia di Enna: Nicosia, Sperlinga, Piazza Armerina e Aidone, mentre in provincia di Messina: San Fratello e Novara di Sicilia. Marcata impostazione galloitalica si trova nelle parlate di Fondachelli-Fantina, Montalbano Elicona e San Piero Patti, in provincia di Messina.

Alcuni dialetti siciliani possono avere in forma più o meno evidente un sostrato gallo-italico, come nel caso di quelli che si possono trovare a Roccella Valdemone, in provincia di Messina, in provincia di Catania a Randazzo, Maletto e Bronte, questi sul versante occidentale dell'Etna, e a Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria e Caltagirone nel Calatino occidentale, a Ferla, Buccheri e Cassaro, in provincia di Siracusa e a Valguarnera Caropepe in provincia di Enna.

Nel resto dell'Italia meridionale colonie galloitaliche si trovano anche in Basilicata, dove il galloitalico è parlato in due distinte aree linguistiche, entrambe in provincia di Potenza: la prima comprende i comuni di Picerno, Tito, Pignola, Vaglio; la seconda nell'area che sovrasta il golfo di Policastro che comprende i centri di Trecchina, Rivello (con la frazione di San Costantino), e Nemoli.

Il Plurilinguismo

Grazie probabilmente alla posizione di relativo isolamento, i paesi di Nicosia e Sperlinga in provincia di Enna, insieme a Fondachelli-Fantina, San Fratello e Novara di Sicilia e Montalbano Elicona in provincia di Messina, sono quelli che hanno mantenuto più a lungo e in modo più fedele la parlata originaria gallo-italica[7].

Nel tempo i parlanti, consci della loro diversità rispetto al resto dei siciliani e della difficoltà che questi ultimi avevano nel comprenderli, hanno sviluppato una condizione di diglossia a tre codici con la quale hanno convissuto in modo naturale per secoli.

Rispetto a quest'ultima affermazione dobbiamo evidenziare il modo diverso in cui i parlanti dei vari centri si sono posti nei confronti del galloitalico.

Ad Aidone e a Piazza Armerina dalla prima metà del Novecento se ne registra un uso ristretto all'ambiente familiare e rurale; aidonesi e piazzesi percepivano il loro linguaggio come arcaico e incomprensibile agli estranei, quei forestieri che li definivano sprezzantemente "i francisi", ovvero "i francesi", e a loro veniva riservato il siciliano o l'italiano. Mentre oggi, oltre all'uso ristretto, è anche molto utilizzato in funzione ludica e poetica[8] e, grazie a diverse iniziative di studio, sta riacquistando sempre più quell'antico valore d'identità cittadina, come in un naturale bilinguismo perché facilmente compreso dagli abitanti locali.

La forma vernacolare, conservata nei documenti scritti (soprattutto composizioni poetiche dell'inizio del Novecento) e nell'uso attuale, aveva in parte subìto l'impoverimento morfologico e lessicale a favore del siciliano, ma mantenendo gli esiti fonetici.

Nel primo decennio del Novecento Antonino Ranfaldi, un intellettuale aidonese, scriveva in un sonetto: "A ddinga ch'ogn giurn us a v'rsùra,/ Nan eia com a cudda c'tatìna " (la lingua che ogni giorno uso in campagna, non è come quella cittadina), testimoniando di fatto una situazione di bilinguismo che ancora perdura: il vernacolo gallo italico parlato tra paesani veri e propri in ambienti familiari e rurali, mentre il "siciliano" è riservato alla piazza e ai forestieri.

Diversa la situazione a Nicosia, Sperlinga, San Fratello e Novara di Sicilia, dove il galloitalico - anche qui sentito come elemento di identità cittadina - è parlato ancora nei rapporti interpersonali, seppur con diverse sfumature. Certamente su questo atteggiamento estremamente ha giocato molto il relativo isolamento e la vicinanza tra di loro di questi centri, quasi un'enclave in cui ciascuno riconosceva nel vicino un proprio simile rispetto al resto dei siciliani; è nata dunque la consapevolezza della lingua come elemento di coesione e identità, da una parte, e di distanza e diversità dall'altra, una coscienza che li ha spinti a proteggere e conservare piuttosto che ad aprirsi e a cedere. Anche qui il bilinguismo è presente, più con l'italiano che con il siciliano, e la "seconda lingua", il siciliano, è riservata ai forestieri, mentre tra paesani si predilige la "lingua madre gallo-italica".

Remove ads

Caratteri

Riepilogo

Prospettiva

Come da premessa, le peculiarità del galloitalico rispetto agli altri dialetti siciliani riguardano soprattutto la fonetica sia negli esiti vocalici che consonantici; gli stessi fenomeni di ipercorrettismo sono sempre fenomeni fonetici.

Vocalismo

Particolare elemento è la vocale centrale media, comunemente detta mutola, resa, fin dall'antichità, con un apostrofo ['], e quando era in fine di parola lasciavano lo spazio vuoto. I linguisti gli hanno preferito lo scevà [ə] o la [e]. La frequenza della mutola in fine di parola, fa sembrare le parole tronche. L'etimologia popolare da sempre ne ha attribuito l'origine al francese. Questo è ancor più vero nell'aidonese dove si può dire che non esista parola che non presenti almeno una mutola, alcune ne presentano un numero tale da esser trascritte solo le consonanti, come ż'r'mingh' [ʣərəmiŋə] (la cicatricola dell'uovo, dal lat. germinem).

Un'altra caratteristica è costituita dal troncamento dell'infinito verbale. La forma dell'infinito dei verbi è sempre e comunque tronca, si va dalle varianti dell'aidonese che ha mangè / mangèr' e poi part'r [pártərə] e vinn'r [vinnərə], al piazzese mangè e part'r e al nicosiano e sperlinghese: ddurdiè [ɖɖurdiè], iarmè, r'spondö , fë (sporcare [letteralmente lordare], apparecchiare, rispondere, fare).

Consonantismo

Esaminiamo ora alcuni esiti particolari nel consonantismo:

- tipica è la <c> o <cc> [ʧ - ʧː] palatale (suono di cibo, ceci) derivata dal latino < pl /cl >, che in siciliano ha normalmente <chj> e in italiano < pi e chj > mentre nel genovese viene resa allo stesso modo in c;

es: ciov'r, ccioviri, cciou, contro il siciliano chiòviri, il genovese ciöve e l'italiano piovere; ciò, cciov' , contro il siciliano chiovu, il genovese ciöu e l'italiano chiodo.

- la < ż e żż > [ʣ - ʣː] (suono sonoro di zero) che deriva dalla < g+ vocale palatale>, sia in posizione iniziale che intervocalica:

es. żenn'r', żimm' , friżż'r: genero, gobba, friggere a fronte del siciliano: jènniru, jimmu, frìjiri.

- la < zz- > [ʦ - tʦː] (suono sordo di piazza, zio) che deriva da < c + vocale palatale>

es. zzinn'ra, zzipp' : cenere, ceppo, contro il siciliano cìnnira e cippu

- la < sg > [ʒ] (suono che richiama più o meno quello della lettera j francese in jeton e della lettera x genovese in cruxe) da < -c- > intervocalica seguita da vocale palatale < e ed i >

es. aidonese: d‘isgìa, crusg', stasgìa, brusgè: diceva, croce, stava, bruciava; in siciliano meridionale: diciva, cruci, staciva, abbruciava; in genovese dixeiva, cruxe, bruxiava.

- la < ngh >,[ŋ - ŋː] cioè la velarizzazione della nasale in finale di parola singolare che termini con <-uno, -ino, ono, one, ano...>, come nella lettera n nel genovese; il fenomeno è appena percepibile nei dialetti di Nicosia e Sperlinga, presente nella forma più arcaica nel piazzese, presente in modo notevole nell'aidonese arcaico;

es: aidonese: ungh (uno), ż'r'mingh (cicatricola dell'uovo/germinem), mangiungh (mangione), pangh (pane), vingh (vino), purtungh (portone); in genovese un, pan, vin.

L'abbandono di questi esiti, sentiti come lontani dal siciliano, in un certo senso rustici e pesanti, è la caratteristica che fa la differenza tra le parlate arcaiche e quelle sicilianizzate.

Ipercorrettismo

Il perenne sentimento di amore-odio dei galloitalici nei confronti dei siciliani e la contiguità obbligata sono certamente all'origine di un interessante fenomeno che ha coinvolto tutti i dialetti galloitalici: l'ipercorrettismo.[9] Il fenomeno si manifesta in due maniere opposte: come esagerato adeguamento alla lingua dominante, ipersicilianismo.[10] o come difesa a oltranza della propria lingua e identità, ipergallicismo.

- Ipersicilianismo, cioè come esagerato cedimento alla varietà egemone, tipico dei dialetti gallo-italici di Sicilia meridionali (Piazza Armerina e Aidone):

- la <-ll-> intervocalica diventa come nel siciliano la cacuminale <-dd-> [ɖ - ɖː](bedd' > beddu), ma il processo di adeguamento va oltre cacuminalizzando tutte le < l >, anche in posizione iniziale, siano esse scempie o doppie: in aidonese: dditt' [ɖɖittə] (letto), ddusgèrdula [ɖɖuʒèrdula] (lucertola), tutti esiti sconosciuti al siciliano.

- Ipergallicismo, cioè come esagerata accentuazione dei tratti propri:

- nei dialetti di Nicosia e Sperlinga i nessi <-mb-> ed <-nd->, non solo vengono mantenuti nelle posizioni del latino-romanzo (laddove il siciliano, ma anche l'aidonese ed il piazzese hanno <-mm-> ed <-nn->), ma, tutte le doppie <-mm-> ed <-nn->, anche di origine diversa, diventano <-mb-> ed <-nd->. Così abbiamo non solo sambucu , andandu, r'spondö (sambuco, andando, rispondere), ma anche stombicu e cambarera (stomaco e cameriera).

- allo stesso modo nel dialetto di San Fratello la < a > per palatalizzazione diventa <e> in tutte le posizioni toniche e non soltanto, come ci si aspetterebbe, in prossimità di una consonante nasale.

Remove ads

Testi nei dialetti galloitalici

Riepilogo

Prospettiva

Traduzione della favola Il lupo e l'agnello di Fedro

Per avere un'idea di questi dialetti ed anche delle differenze che presentano fra loro, si propone la lettura della notissima favola di Fedro "Il lupo e l'agnello", tradotta nei dialetti galloitalici principali.

La grafia usata non è quella della scrittura fonetica, ma quella comune dell'italiano adattata con le seguenti aggiunte:

- l'apostrofo ⟨'⟩ per la vocale centrale media o scevà [ə];

- il trattino ⟨-⟩ sostituisce l'apostrofo per non creare confusione con lo scevà;

- le vocali ⟨ö⟩ ed ⟨ë⟩ per rendere le corrispondenti vocali chiuse che tendono molto verso /u/ ed /i/;

- ⟨ngh⟩ per rendere la nasale velare [ŋ] in finale di parola;

- ⟨j⟩ per indicare l'approssimante palatale [j];

- ⟨dd⟩ per rendere la dentale retroflessa [ɖ], propria del siciliano;

- ⟨sg(i)⟩ per rendere la fricativa postalveolare sonora [ʒ], propria di alcune varietà gallo-italiche come il lombardo occidentale.

Testo di partenza in italiano

"Un lupo ed un agnello, spinti dalla sete, erano giunti allo stesso ruscello. Più in alto si fermò il lupo, molto più in basso si mise l'agnello. Allora quel furfante, spinto dalla sua sfrenata golosità, cercò un pretesto di litigio. - “Perché - disse - intorbidi l'acqua che sto bevendo?”

Pieno di timore, l'agnello rispose:

- Scusa, come posso fare ciò che tu mi rimproveri? Io bevo l'acqua che passa prima da te.”

E quello, sconfitto dall'evidenza del fatto, disse:

- Sei mesi fa hai parlato male di me.

E l'agnello ribatté:

- Ma se ancora non ero nato!

- Per Ercole, fu tuo padre, a parlar male di me - disse il lupo.

E subito gli saltò addosso e lo sbranò fino ad ucciderlo ingiustamente.

Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti.

Piazza Armerina

'N lupu e 'n agnèu, morti d' sè, s' giungìnu a bèv ö stiss sciùm.

N-ön capp' gghj-'era u lupu, ciù sötta gghj-era l-agnèu.

Allöra dd' f'tös du lupu, ch-avèa a panza vacanta,

cum'nzà a 'nguiatèlu p' sciarrèr's cu jèu

-Oh d'sgrazià, t' ddèvi d' döcch ch' m' stè ddurdiànn tutta l-egua?

E l-aggnèu:

- Nan t' 'ns'ddiè, l-egua passa prima d' n' tì, tu ma ste ddurdiànn a mì!

U lupu, truvànn's no tört, ggh' diss:

- Oia s'ntùt ch' tu, sèi mesgi com a öra, sparràvi d' mì cu l-amisgi.

E jèu: - Ma chi stè 'ncucchiànn'?

Jè, sei mesgi fà, manch avea nasciùit!

- Butàna di guai! Allöra fu dd' bècch d' to pà a sparrèr d' mi.

E senza savèr nè ddèzz e nè scriv, cu 'na granfaggnàda su spurpà d' bedda e bedda.

Sti paröddi l-ana sènt ddi gent' ch' cunnà'nn'nu i 'nucènti 'ngiustamènt.

Aidone

Un lup′, mort′ d′se′ e sicch′ d′ sìa,

s' truvau a b′v′rér′s ô sciùm′.

Z′rànn′ l-ugg′, vìtt′ ca nô basc′

gghj-era un gn′ddìt′ tèn′r′ e sav′rùs′.

Gghj′ fis′ p′tìt′, ma, p′ mìnt′s a post′ a cuscìnza,

z′rcàva na calùnnia p′ sciarr′iér′s.

Accuscì s′ mis′ a vusgiè.

- P′rchì m′ stai ddurdiànn′ l-eua mintr′ ìja stau b′vìnn′?

U gnedd′ scantait′, s′ r′cugghì nê robb′ e ggh′ r′spunnì:

- Tu m-aia p′rduné , ma com′ pozz′ ddurdièr′

l-eua a tìia ch′ sii′ ciù nô iaut'?

U lùp′, pùr′ r′canuscìnn′ ch-avìva tort′,

z′rcàu n-autra calùnnia e gghj′ dìss′:

- Sii misg′ com′ a ura tu m′ murmuliàv′t′!

U gn′ddìtt′ mort′ nâ pedd′ r′spunnì:

- Voss′gn′rìa iav′ tort′,

ija atànn′ manch′ ava nasciùit′!

- Buttana dû nfern′ ! Allura fu ta patr′ ch′ sparrau d′ mija!

E d′sginn′ accuscì, n-on ditt′ e un fait′,

u granfà e sû spurpà, pur′ savinn′ ch′ nan aviva curpa.

St′ parodd′ s′ l-àn-a sìnt′r cudd′

ch′ cunnàn′n′ i nuccìnt′, cusànn′l′ ngiustamint′.

Nicosia

Un lupö e n-gneu mort' d' së, avìenu r'vat' nö stissu sciumö:

chiù suva s' f'rmà u lupö , chjù sötta s' m'ttött' u gneu.

Allura ddu mascarà, ch'avia simpö famö , z'rcà na scusa p' sciarrièr's.

- P'rchì ddurdìj' l-egua ch' stagö b'vëndö?

U gneu s' cagà d' ncou du scant' e ghj' r'spundëttö:

- M' dai scusè, ma comö pozzö fë chêu tu m' sti d'sgiendo.

Iu bevo dd-egua ch' passa prima dö nda tu!

E cheö v'dëndö ch-avia torto ghj' r'spundëttö:

- Sej mis' com-ora sparrast' d' më.

Un gneu p' d'fend's ghi' dëssö.

- Ma sa iö n-avia mancu nasciò!

- Porch' d' zzà e dd' ddà; fö to paddö ch' m' mörmöriava.

E mentö d'sgia s' parodd' ghi' sautà d' ncoö e su mangià a muzz'cö.

Su cuntö è scritto p' chei

ch' vonö avera sempo rasgiöni

e ch' sâ pigghjönö co chëo ch' sö chjö deböl'.

Sperlinga

N lupö e n gneö, pâ fortë së, s' trövanö nnô stissö vaddön;

ö lupö stasgìa nnâ partë d' d' söva, ö gneö nnâ partë d' d' söta.

Quandö ḍḍ' lupö s' v'ntià ḍḍ' pov'rö gneö,

z'rcà na scusa p' jarmè na sciarra.

- P'rchè, - ghj' dissö - m' nḍḍurdì l-egua mëntr' ca stagö b'vendö?

Ḍḍ' gn'ḍḍotö, tuttö scantà, gh' r'spöndëtö:

- Ma comö t' pozzö nḍḍurdìè l'egua se sögnö d' ḍḍ' söta?

Ö lupö, n'n savendö r'spöndö, n-v'ntà n-aöta scusa p' sciarriessë e ghj' dissö:

- Sieë mësgë ndarrìa, tu sparrastë da mi.

E ḍḍ' m'schin d' gneu r'spöndët':

- Ma ia, sieë mësgë ndarrìa, navìa manco nasciuitö!

- Allora - r'plicà ö lupö - dö to pà ca antandö sparrà d' mi.

Mancö ghiò f'nëtö d' dì cö na granfada ö chiappà e sö mangìà.

St' cuntö fö nv'ntà p' ḍḍ' ch'stiàë ca cö scusë faëzë,

ngannë e mbruoggujë s-approffìt'nö de nöcenteë.

San Fratello

N dauv e ng-agnieu, punturiei d' la sai, avaiu arr'vea ô stiss vadan.

Chjù n saura s-aff'rmea u dauv,

mantr ch' d-agnieu s' mies assei cchjù n giusa.

Agliàuri cau furfänt, murdù dû sa grean ptit,

zz'rchiea na scusa p-acc'm'nterlu.

P'rcò — ghj' diess — m' ntuòrbuli d-eua ch' m' stäch buvann?

Tutt scantea, d-agnieu ghj'arpunò:

- Scusa, cam pazz fer s-azzant ch' m' rr'mpruovi?

Iea bav d-eua ch' pässa prima ana sai tu.

E cau, scunfitt p' la munzagna, diess:

Siei masg fea tu pardest meu di iea.

E d-agnieu ghj-arbattò:

Ma se ancara iea n-avaia meanch anasciù!

Parch d' Giura, agliauri fu ta pätri a sparderm'.

E subt ghj' satea d'ncadd e s-u sbranea.

Sa faräbula è scritta p' quoi ch' suotamottu i nnuciant cun scusi feuzzi.

Remove ads

Tutela legislativa della minoranza linguistica

Nonostante alcuni studiosi contemporanei considerino questa comunità linguistica una “minoranza linguistica storica”[17][18][19] i gallo-italici della Sicilia, così come i gallo-italici della Basilicata e il Tabarchino parlato in Sardegna, non godono di tutela da parte dello Stato Italiano.[20]. A partire dalla XIV legislatura,[21] è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che prevede una "modifica dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482" affinché vengano incluse anche queste minoranze linguistiche nella legge di tutela.[22]

Questa particolare parlata è valorizzata sul piano culturale, nei sei principali centri gallo italici siciliani, con l'inserimento nel R.E.I.S. - "Registro Eredità Immateriali della Sicilia" - Libro delle Espressioni - Parlata Alloglotta Gallo Italico - istituito dalla Regione Siciliana.[6].

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads