Timeline

Chat

Prospettiva

Doping

uso di una sostanza o di una pratica medica a scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento dell'efficienza psico-fisica durante una prestazione sportiva da parte di un atleta Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Il doping (in italiano drogaggio[1] o dopaggio[2]) consiste nell'uso da parte di un atleta di una sostanza illecita, di una droga o di una pratica medica a scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento dell'efficienza psico-fisica durante una prestazione sportiva (gara o allenamento), agonistica. II ricorso al doping avviene spesso in vista o in occasione di una competizione agonistica, è un'infrazione sia dell'etica dello sport, sia dei regolamenti dei comitati olimpici sia della legislazione penale italiana, ed espone ad effetti nocivi alla salute, a volte anche mortali.

Le sostanze utilizzate per il dopaggio sono varie e legate allo sviluppo della sintesi chimica, della farmacologia e della scienza medica. Esse permettono di aumentare la massa e la forza muscolare, l'apporto di ossigeno ai tessuti oppure di ridurre la percezione del dolore o di variare il peso corporeo. Possono anche consentire all'atleta che ne fa uso di risultare negativo ai controlli antidoping.[3]

Il fiorente mercato delle sostanze dopanti, al quale si rivolgono ormai anche numerosi dilettanti delle più varie discipline, per il suo carattere illegale, è prevalentemente gestito dalla criminalità organizzata.

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

La storia del doping inizia nell'antichità, all'incirca contemporaneamente all'invenzione stessa del concetto di sport, all'epoca delle prime Olimpiadi nella Grecia classica. Infatti, le fonti coeve riportano che tale Carmide, atleta spartano vincitore della corsa di Stade nei Giochi Olimpici del 668 a.C., introdusse una dieta speciale che prevedeva il consumo di fichi secchi e funghetti presumibilmente allucinogeni durante il periodo di allenamento.[4] Anche la mitologia norrena narra che ai guerrieri Berserker era richiesto di bere una miscela chiamata "butotens", che si pensa fosse preparata utilizzando il fungo Amanita muscaria, assunta per migliorare notevolmente la potenza fisica, con il rischio di incorrere in vista offuscata e allucinazioni.[5]

Nell'antica Roma, per partecipare alle numerose corse dei carri che avvenivano nel Circo Massimo, gli atleti erano soliti bere infusi di erbe per rafforzarsi prima delle competizioni. Lo stesso facevano i gladiatori prima delle lotte nelle arene, per aumentare la forza fisica e diminuire la percezione di fatica.[6]

Nel 1807, un partecipante a una gara di marcia di resistenza in Inghilterra, Abraham Wood, dichiarò di aver fatto uso di laudano (a base di alcol e oppio) per tenersi sveglio per oltre 48 ore mentre gareggiava contro Robert Barclay Allardyce.

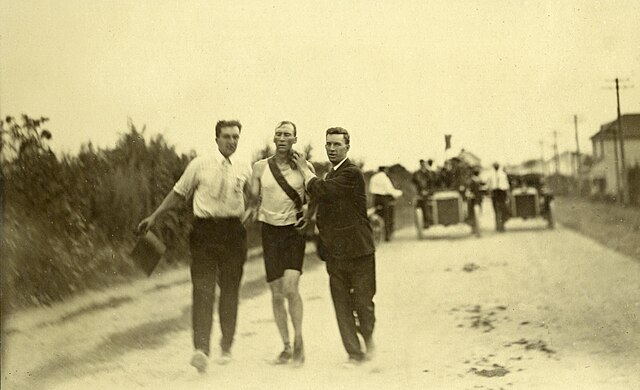

La prima morte accertata di un atleta per sostanze dopanti risale al 1896, quando il ciclista Arthur Linton, durante la corsa Bordeaux-Parigi, fu colpito da un attacco cardiaco in seguito ad overdose di stimolanti.[7]

La lotta contro il doping degli sportivi di alto livello iniziò a seguito della morte del ciclista danese Knud Enemark, avvenuta durante i Giochi olimpici di Roma del 1960, per overdose da anfetamine. Sull'onda di questo fatto che scandalizzò il mondo dello sport, il Comitato Olimpico Internazionale e alcune federazioni sportive internazionali e nazionali istituirono nel 1967 una commissione medica che aveva la finalità di studiare le strategie di contrasto al fenomeno e furono introdotti dei test per la ricerca di sostanze dopanti (che vennero impiegati per la prima volta nei Giochi invernali di Grenoble del 1968). Ulteriori risultati si ottennero quando, dopo il caso del velocista canadese Ben Johnson (risultato dopato ai Giochi olimpici di Seoul del 1988) e la fine della guerra fredda nel 1989, le autorità politiche mondiali, per volontà del Comitato Olimpico Internazionale, crearono il 10 novembre 1999 l'Agenzia mondiale antidoping, la quale varò il Codice mondiale antidoping WADA che fu poi accettato dalle federazioni sportive nazionali.[8]

Remove ads

Etimologia

Sono varie le possibili origini della parola doping. Una è il lemma doop, bevanda alcolica usata come stimolante nelle danze cerimoniali nel XVIII secolo nel sud dell'Africa. Un'altra teoria è che il termine derivi dall'olandese doops (una salsa densa) che entrò nello slang americano per indicare la bevanda con la quale i rapinatori drogavano le vittime mescolando tabacco e semi della Datura stramonium, o stramonio, che contiene alcuni alcaloidi del tropano e causa sedazione, allucinazioni e confusione mentale.[9]

Fino al 1889 la parola dope era usata relativamente alla preparazione di un prodotto viscoso e denso di oppio da fumare e durante gli anni novanta del XIX secolo allargò il significato fino ad indicare qualsiasi sostanza narcotico-stupefacente. Nel XX secolo “dope” veniva anche riferito alla preparazione di droghe destinate a migliorare la prestazione dei cavalli da corsa.[10]

Remove ads

Descrizione

Riepilogo

Prospettiva

Definizione di sostanze dopanti

Le sostanze dopanti sono dei prodotti, di origine naturale o di sintesi, che aumentano le prestazioni fisiche di una persona.

Diffusione

I Paesi dell'Europa orientale (Repubblica Democratica Tedesca in primis) hanno fatto da precursori in questo campo, applicando il doping in maniera sistematica dagli anni cinquanta agli anni ottanta, soprattutto sugli atleti che partecipavano alle Olimpiadi. Poco si sapeva degli effetti collaterali dati dalle sostanze somministrate, mentre evidenti erano i miglioramenti in termini di struttura fisica e risultati agonistici, specialmente per le donne trattate con ormoni maschili. Ciò ha portato a gravi danni fisici e psicologici per molti sportivi.

Casi particolarmente clamorosi sono quello di Ben Johnson, squalificato ai Giochi olimpici di Seul nel 1988 dopo aver vinto la corsa dei 100 metri piani e stabilito il record del mondo (annullato), e quello di Marion Jones che confessò l'uso del doping e per questo fu privata di tutte le medaglie olimpiche.

Due casi eclatanti di doping si sono avuti nel ciclismo su strada si sono avuti. Infatti, il britannico Tommy Simpson morì durante il Tour de France del 1967 sulla salita del Mont Ventoux, per un arresto cardio-circolatorio causato dall'estrema fatica, da disidratazione e da sostanze dopanti assunte poco prima. Vi è poi il caso celebre e unico dello statunitense Lance Armstrong, definito un tempo "superuomo" per essere stato vincitore di 7 Tour de France consecutivi dal 1999 al 2005, record assoluto: egli, dopo approfondite analisi, nell'agosto 2012 risultò aver fatto uso di sostanze dopanti dopo aver sconfitto un tumore alla prostata; ciò gli costò il bando a vita dal ciclismo, nonché la rinuncia a tutti i titoli vinti. Per questo i riconoscimenti guadagnati a partire dal 1998, compreso un bronzo olimpico, furono revocati.

Viene ricondotto al fenomeno del doping anche il caso di Marco Pantani, escluso dal Giro d'Italia del 1999 alla vigilia della penultima tappa mentre era in testa alla classifica generale con un buon vantaggio; in realtà in quel frangente Pantani non risultò positivo a sostanze dopanti, ma il suo ematocrito era superiore al valore massimo consentito e ciò comportò una sospensione cautelare, anche a tutela della salute dell'atleta. In seguito, però, fu giuridicamente accertato che Pantani faceva uso di eritropoietina con la sentenza definitiva del Tribunale dl Ferrara n. 533 del 19 novembre 2003 emessa in merito al procedimento penale a carico di Francesco Conconi ed altri.[11]

Nonostante i controlli, l'uso di sostanze e terapie dopanti è diffuso non solo nello sport professionistico, ma anche in quello dilettantistico e perfino amatoriale. Attorno al fenomeno del doping c'è un giro d'affari che in Italia è stimato in molti milioni di euro.[12][13][14]

Nel 2007 un editoriale della rivista World Psychiatry ha commentato:

«Il miglioramento della performance atletica può essere raggiunto con diete adatte, allenamenti continui e duro lavoro. In realtà fin dalle competizioni più antiche il potenziamento dell'efficienza è stato realizzato ricorrendo a un'ampia varietà di tecniche di doping. La conoscenza e l'abuso delle tecniche di miglioramento della performance è andato aumentando con l'incremento del denaro profuso nei premi e dalle sponsorizzazioni. Oggi nessuno sport è risparmiato dal sospetto di imbrogliare con l'uso illegale di sostanze. Trascinati dai milioni di dollari ora abitualmente disponibili per i vincitori negli eventi sportivi, farmacisti immorali, professionisti della medicina, allenatori e organizzazioni sportive hanno lavorato segretamente, e a volte senza il consenso dei loro atleti, per sviluppare sofisticati programmi di doping per ottimizzare le prestazioni, spesso a rischio della salute degli atleti. Oggi gli stessi programmi di doping in modo allarmante stanno uscendo dal mercato dello sport professionale verso i nostri giovani e altre popolazioni a rischio[15]»

Scandali relativi a pratiche dopanti, reali o presunte, si sono verificati anche nel mondo del calcio. Dall'istituzione delle competizioni UEFA, a livello dei club e nazionali nella stagione 1955-56 i controlli antidoping erano effettuati, se la confederazione lo riteneva necessario, solo nelle finali.[16] Dalla stagione 1987-88 tali controlli divennero obbligatori e sistematici in ogni fase delle competizioni e si svolgevano senza preavviso.[16]

Il primo caso giudiziario in Italia risale al 1962, anno in cui vennero squalificati numerosi giocatori di Serie A e B. Uno di questi, Franco Zaglio, affermò molti anni dopo che il doping era comune fra le squadre calcistiche fin dagli anni 1950.[17] Due anni dopo uno scandalo analogo colpì il Bologna, il quale venne assolto in seconda instanza dalla giustizia sportiva.[18] Nel 1998 l'allenatore Zdeněk Zeman accusò lo staff di preparazione atletica della Juventus di avere messo in pratica presunti metodi dopanti,[19] mentre l'allora difensore della Lazio Paolo Negro rivoltò le accuse contro lo stesso boemo, sostenendo che Zeman aveva somministrato ai calciatori biancocelesti creatina – sostanza definita illegale dal CONI – nel periodo in cui sedeva sulla loro panchina.[20][21] Nel 2000 Carlo Petrini denunciò pratiche dopanti all'interno di Genoa, Roma e Milan – tre delle squadre in cui militò nel corso della carriera agonistica – dagli anni 1960, oltre a lanciare sospetti sui calciatori malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e diversi tipi di cancro, ipotizzando che queste patologie potessero essere state determinate dalla somministrazione sistematica di farmaci e diverse sostanze illecite.[22] Nel 2004 Ferruccio Mazzola accusò di doping Inter, Roma, Fiorentina e Lazio per il ventennio 1960-1970.[23] Le denunce di Zeman, Negro, Petrini e Mazzola non sono però mai state supportate da prove o sono decadute.[24][25]

Regolamentazione

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) stila un elenco di farmaci proibiti, che viene costantemente aggiornato. I regolamenti sportivi vietano il doping, specificando con precisione i tipi e le dosi dei farmaci consentiti, e mettono per iscritto l'obbligo per gli atleti di sottoporsi ai controlli antidoping che si effettuano mediante l'analisi delle urine e in alcuni casi del sangue (controlli incrociati). Gli atleti che risultano positivi alle analisi (negli ultimi anni si preferisce l'espressione non negativi) vengono squalificati per un periodo più o meno lungo; nei casi di recidiva si può arrivare alla squalifica a vita.

Nel 1999 il CIO ha istituito un'apposita agenzia, l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) con sede a Losanna, che si occupa della lotta al doping.

Nel 2007 oltre 600 federazioni sportive internazionali hanno adottato il Codice mondiale antidoping WADA.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la decisione della sezione V, 18 gennaio 2018 n. 48151/11 e n. 77769/13 è stata chiamata a pronunciarsi in materia di doping, stabilendo che i cosiddetti whereabout (informazioni fornite dagli atleti circa la propria reperibilità) ed i test a sorpresa non violano il “diritto al rispetto della vita privata e familiare” di cui all'art. 8 CEDU.[26]

In Italia

Negli ultimi anni in Italia e altri paesi il doping è diventato un reato. Il reato di frode sportiva è stato introdotto con l'articolo 1 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, in seguito agli scandali del calcioscommesse accaduti nel 1980 e nel 1986,[27] in modo da superare le difficoltà applicative del più generale delitto di truffa (art. 640 codice penale). Questo provvedimento, però, sembrava riferito soprattutto ai reati riguardanti il "calcio scommesse"; in questo senso si era pronunciata anche la Corte suprema di cassazione. Per risolvere la controversia e anche per la crescente sensibilità sociale verso il doping, il parlamento italiano emanò una legge specifica nel 2000.[28]

È infatti del 14 dicembre 2000 la legge n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping",[28] che consente un'individuazione precisa del fenomeno doping e permette di colpire più efficacemente una pratica che in precedenza era sanzionabile solo sul piano sportivo. La definizione di doping è data dall'art. 1 comma 2 che recita:

«Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.[29]»

Con l'articolo 3 la legge istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive,[30] stabilisce nell'articolo 4 che il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione è svolto da laboratori accreditati e pagati dal CIO, ma sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità.[31] Con l'articolo 7 la legge stabilisce che le confezioni di tutti i farmaci in commercio, ma inseriti nella lista di quelli con effetto dopante, devono recare un apposito contrassegno di "doping" e nel foglio illustrativo la sezione "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".[32] Dal punto di vista penale la legge n. 376/2000 commina la reclusione da tre mesi a tre anni e una sanzione pecuniaria sia a chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di sostanze dopanti sia a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (articolo 9).[33] Viene punito anche chi commercia i farmaci o le sostanze con effetto dopante attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico. La pena è aumentata se dall'uso deriva un danno per la salute in caso di soggetti minorenni, se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI o di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI (articolo 9).[33]

Non è considerato doping ed è permesso l'uso terapeutico di alcune delle sostanze comprese nella lista di quelle dopanti per la cura di patologie di cui un atleta può essere affetto. L'articolo 1 della stessa legge recita:

«In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.[29]»

Disposizioni analoghe per l'uso terapeutico dei farmaci negli sportivi sono stabilite anche dalla World Anti-Doping Agency.

Il 23 ottobre 2007 viene approvata l'introduzione del passaporto biologico, un documento che registra il profilo personale (valori del sangue e delle urine) di ciascun ciclista, con lo scopo di evitare i falsi positivi ai controlli in laboratorio anti-doping; in questo modo possono essere confrontati i dati biologici di ciascun atleta nel corso del tempo.[34]

Nel 2015 in Italia è stata costituita l'Organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia).

Lista sostanze e metodi proibiti

Oltre alla sostanza, è necessario considerare anche le dosi somministrate, che di solito superano di molto le dosi utilizzate in terapia medica per le stesse sostanze.

La lista delle sostanze proibite per il 2015 è stata resa pubblica il 20 settembre 2014 dal World Anti-doping Agency.[35]

Sostanze e metodi proibiti sempre (durante e fuori delle competizioni):

- Sostanze proibite:

- 1) esogeni (come il danazolo): 1-androstenediol; 1-androstenedione; bolandione; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochlormethyltestosterone; desoxymethyltestosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; mestanolone; mesterolone; metandienone; metenolone; methandriol; methasterone; methyldienolone; methyl-1-testosterone; methylnortestosterone; methyltestosterone; metribolone; mibolerone; nandrolone; norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol; quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone; tetrahydrogestrinone; trenbolone ed altri.

- 2) endogeni (come il testosterone e i suoi metaboliti): androstenediol; androstenedione; dihydrotestosterone; prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone e suoi metaboliti e isomeri; 4-androstenediol; 5-androstenedione; androsterone; epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

- 3) altri agenti anabolici: clenbuterol, modulatori selettivi del recettore degli androgeni come andarine and ostarine, tibolone, zeranol e zilpaterol.

- Ormoni peptidici, fattori di crescita e sostanze correlate:

- 1) agonisti dei recettori dell'eritropoietina e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi, detti "agonisti non-eritropoietinici dei recettori dell'eritropoietina",

- 2) fattori indotti dall'ipossia (Hypoxia inducible factor stabilization and activators, come l'argon),[36]

- 3) Gonadotropina corionica (hCG) e ormone luteinizzante (LH) e altri fattori di rilascio nell'uomo

- 4) corticotropina (ACTH) e suoi fattori di rilascio

- 5) ormone della crescita (GH e IGF-1) e fattori di rilascio

- Beta2 agonisti (farmaci inalatori come il salbutamolo possono essere usati entro determinati limiti)

- Ormoni e modulatori metabolici:

- 1) inibitori dell'aromatasi (come l'anastrozolo),

- 2) modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni (come il tamoxifene),

- 3) altre sostanze anti-estrogeni come il clomifene,

- 4) farmaci che modificano la funzione della miostatina,

- 5) modulatori del metabolismo come l'insulina

- Diuretici e agenti mascheranti (gli agenti mascheranti includono farmaci come il probenecid)

- Metodi proibiti:

- Doping del sangue

- Manipolazioni del sangue e dei suoi componenti (includono le autotrasfusioni, cioè le ritrasfusioni di sangue dello stesso atleta)

- Manipolazioni fisiche e chimiche (includono manomissioni dei campioni)

- Doping genetico (incluse cellule normali e geneticamente modificate)

Sostanze proibite durante le competizioni:

- Stimolanti come anfetamine e pseudoefedrina

- narcotici come metadone

- Cannabinoidi

- Glucocorticoidi

Sostanze proibite in sport particolari:

- Alcool (proibito in sport aerei, tiro con l'arco, sport a motore, motociclismo, motonautica)

- Beta-bloccanti (proibiti in tiro con l'arco, sport a motore, biliardo, freccette, golf, tiro, alcuni eventi di sci e snowboard, alcuni eventi acquatici)

Caffeina e nicotina sono incluse nel programma di monitoraggio del 2015, ma non sono considerate sostanze proibite.

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads