Timeline

Chat

Prospettiva

Idrografia

branca delle scienze applicate Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

L'idrografia è la disciplina che studia l'insieme delle acque presenti sulla Terra (collettivamente chiamate idrosfera) dal punto di vista fisico, geografico e biologico.[1] Il termine deriva dal greco hýdor ("acqua") e graphḗ ("descrizione"): in origine indicava la descrizione dei corpi idrici. In ambito scientifico moderno, l'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO), definisce l'idrografia come «la branca delle scienze applicate che si occupa della misurazione e della descrizione delle caratteristiche fisiche di oceani, mari, aree costiere, laghi e corsi d'acqua nonché di prevederne l'evoluzione nel tempo, con lo scopo primario di supportare la sicurezza della navigazione e delle altre attività marittime inclusi sviluppo economico, difesa, ricerca scientifica e protezione dell'ambiente»[2]. In geografia, il termine idrografia può riferirsi anche alla configurazione e distribuzione delle acque superficiali di una regione (ad es. idrografia dell'Italia) e alla rappresentazione cartografica di fiumi, laghi e altri corpi idrici su mappe e carte[1].

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

La pratica di documentare le acque e realizzare carte nautiche ha radici antiche, ma l'idrografia come scienza si è sviluppata soprattutto in epoca moderna. I primi navigatori dell'antichità e del medioevo veleggiavano seguendo le coste, senza l'ausilio di carte dettagliate; la necessità di mappe nautiche emerse con l'invenzione della bussola (1187), che rese possibile navigare in mare aperto lontano dai punti di riferimento costieri. A partire dal XIII secolo comparvero nel Mediterraneo i primi portolani e carte nautiche medievali, disegnati a mano sulla base di rotte magnetiche e distanze stimate: queste mappe pionieristiche - per quanto rivoluzionarie - presentavano inevitabilmente errori e distorsioni, specialmente alle alte latitudini[3]. Nel 1584 il cartografo olandese Lucas Waghenaer pubblicò il primo atlante nautico moderno (Spieghel der Zeevaert), precursore delle odierne carte idrografiche, introducendo maggiore accuratezza nella rappresentazione dei fondali e delle coste[4].

Nei secoli successivi, l'evoluzione tecnologica fu lenta: per oltre trecento anni il rilevamento dei fondali marini rimase affidato alla scandagliatura manuale mediante sagole piombate (lead line), ossia funi graduate con un peso in piombo all'estremità calate verticalmente fino al fondo. La profondità veniva letta sul cavo, mentre la posizione di ciascun punto di misura era determinata con osservazioni a terra (allineamenti, angoli al sestante rispetto a punti di noto posizione) e annotata sulle carte. Questo procedimento, sebbene fornisse dati di discreta accuratezza puntuale, era lento e laborioso, e anche i rilievi più accurati coprivano solo un numero limitato di punti, lasciando ampie zone inesplorate tra uno sounding e l'altro[senza fonte].

Nel XVIII secolo, con il progresso degli strumenti di navigazione e misura, l'idrografia fece passi da gigante. L'invenzione di strumenti come l'ottante e il cronometro marino per la determinazione della longitudine, uniti allo sviluppo della triangolazione geodetica, permisero rilievi più precisi. Idrografi britannici come Murdoch Mackenzie (Senior e Junior), Graeme Spence e soprattutto il capitano James Cook introdussero metodologie rigorose nelle rilevazioni costiere e nautiche, incrementando la precisione e l'affidabilità delle carte marine[5]. Ad esempio, Mackenzie (Orcadi, 1747) fu il primo a integrare misure di base a terra e una rete di triangolazione per controllare i rilievi idrografici, mentre Cook nelle sue esplorazioni (1768-79) combinò misure astronomiche e rilievi sistematici dei fondali, producendo carte di notevole accuratezza per l'epoca. L'idrografia andò così affermandosi come disciplina autonoma e istituzionalizzata: la Marina britannica nel 1795 istituì la figura dell'"Idrografo dell'Ammiragliato" (con Alexander Dalrymple primo titolare) e gli Stati Uniti fondarono un proprio Ufficio Idrografico della Marina nel 1854. Nel corso del XIX secolo, molte altre nazioni marittime crearono servizi idrografici nazionali, incaricati di rilevare le coste e pubblicare carte nautiche a beneficio sia delle flotte militari che della navigazione commerciale. Contestualmente, cresceva l'interesse scientifico per le zone oceaniche lontane dalle coste: a partire dalla seconda metà dell'Ottocento furono intraprese spedizioni per sondare le grandi profondità oceaniche (famosa la spedizione britannica del Challenger negli anni 1872-76, che tracciò per la prima volta un profilo degli abissi oceanici)[6].

Nel XX secolo l'idrografia conobbe una rivoluzione tecnologica. Già nel 1904 fu introdotto il metodo del dragaggio a filaccione (wire-drag), che permetteva di individuare sistematicamente ostacoli affioranti trascinando un cavo tra due navi a una profondità fissa. Ma la svolta più significativa fu l'applicazione del sonar ai rilievi marini: a partire dagli anni 1920-1930 fecero la loro comparsa i primi ecoscandagli a impulso acustico (detti fathometer), in grado di misurare automaticamente la profondità inviando onde sonore verso il fondo e registrandone l'eco di ritorno. Questa tecnologia aumentò enormemente la quantità di misure ottenibili e la rapidità dei rilievi, aprendo la strada alla copertura sistematica dei fondali. Nel dopoguerra, l'evoluzione di sonar sempre più avanzati - come il sonar a scansione laterale (anni 1950) e gli ecoscandagli multibeam a ventaglio di fasci (anni 1960-70) - consentì di rilevare il 100% dell'area del fondale con dettagli senza precedenti[7]. Ad esempio, con sistemi multibeam si riuscì a mappare l'intera dorsale medio-oceanica e le fosse abissali, rivoluzionando le conoscenze geologiche sugli oceani. Parallelamente, nel 1921 i principali paesi attivi nei rilievi fondarono a Monaco l'Ufficio Idrografico Internazionale, organismo di coordinamento divenuto nel 1970 l'Organizzazione Idrografica Internazionale[senza fonte]. L'OHI ha standardizzato simboli, unità di misura e metodologie, favorendo lo scambio di dati idrografici tra nazioni e lo sviluppo di carte nautiche uniformi a livello mondiale. Dalla seconda metà del Novecento ad oggi, l'idrografia continua ad avanzare grazie all'integrazione di tecnologie digitali, satellitari e informatiche, permettendo di produrre modelli tridimensionali dei fondali e banche dati globali (come la General Bathymetric Chart of the Oceans, GEBCO) continuamente aggiornatibritannica.com.

Remove ads

Descrizione

Riepilogo

Prospettiva

Tra gli scopi dell'idrografia alla sicurezza della navigazione marittima si affiancano numerose altre finalità ed attività come la produzione di carte geografiche e nautiche, l'esecuzione di studi e ricerche di carattere civile e militare, il monitoraggio ambientale e la modellizzazione oceanografica e meteorologica.

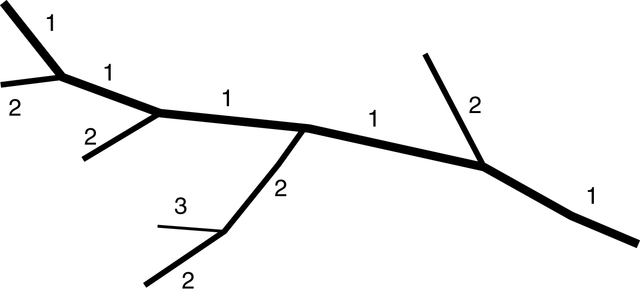

L'idrometria fornisce buona parte dei dati utili negli studi idrografici tramite strumenti di misurazione quali idrometri, manometri, misuratori di portata, ecc. La distribuzione delle acque sulla superficie terrestre e i modelli di ramificazione dei corsi d'acqua sono invece rappresentati tramite grafi ad albero che descrivono la gerarchia tra un fiume e i suoi affluenti e sub-affluenti. Tali grafi sono anche utili per rappresentare le caratteristiche topologiche dei bacini idrografici e per studiare la distribuzione delle risorse idriche.

Definizione

L'Organizzazione idrografica internazionale definisce l'idrografia come la branca delle scienze applicate che si occupa della misurazione e della descrizione delle caratteristiche fisiche di oceani, mari, aree costiere, laghi e corsi d'acqua nonché di prevedere la loro evoluzione nel tempo, con lo scopo primario di supportare la sicurezza della navigazione e delle altre attività marittime inclusi sviluppo economico, difesa, ricerca scientifica e protezione dell'ambiente.[8]

Enti per lo studio dell'idrografia

A livello internazionale è attiva dal 1967 l'Organizzazione idrografica internazionale, un organismo intergovernativo che si è affiancato all'Ufficio idrografico internazionale, tuttora in attività e che ne costituisce l'organo amministrativo principale. In Italia, il servizio idrografico è gestito dall'Istituto Idrografico della Marina. Enti analoghi sono in attività in numerosi paese del mondo come ad esempio in Georgia, dove opera il Servizio idrografico statale della Georgia.[9]

Remove ads

Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads