トップQs

タイムライン

チャット

視点

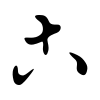

こ

かな文字の一つ ウィキペディアから

Remove ads

こ、コは、日本語の音節のひとつであり、仮名のひとつである。1モーラを形成する。五十音図において第2行第5段(か行お段)に位置する。清音の他、濁音(ご、ゴ)を持つ。また、話し手によっては、文節のはじめ以外で、子音が鼻音化した鼻濁音を用いる。鼻濁音は濁音と意味上の差異はない。

Remove ads

概要

仮名のひとつ。平仮名の「こ」は「己」の草書体より、片仮名の「コ」は同じく「己」の初2画からできたもの[1]。濁点を付すと「ご」「ゴ」とそれぞれ変化する。

奈良時代までは上代特殊仮名遣で甲乙2類が存在し、発音に区別があったとされる。

接尾辞として

諸事項

- コの字というと、片仮名のコの字形を指す。すなわち、直線を2カ所で直角に同方向に曲げた形である。

- 日本の鉄道車両の記号「コ」は、

- 重量22.5t未満の小型ボギー車に分類される客車を表す。国鉄客車の車両形式#コ級を参照。

- 貨車のうちコンテナ車を表す。

- 事業用貨車のうち衡量車(のち検重車に改称)を表す。

- 貨車のうち大小いくつかの大きさが存在する車種において小型の方を表す。国鉄貨車の車両形式#特殊標記符号を参照。

- 東京都狛江市の市章及び市旗は、平仮名の「こ」を図案化したものである。

その他

Remove ads

古の変体仮名

漢字「古」から派生したひらがなの一種である𛀸(こ)は、1900年(明治33年)の小学校令施行規則改正以降の学校教育で用いられていない変体仮名に分類されるものである。

現代日本では、変体仮名は看板や書道など限定的な場面でしか使われていない[2]が、𛀸はしるこの表記や、濁点を打ってだんごの表記に使用されることもある。特に、三重県桑名市や大分県中津市の銘菓である[3][4]蛤志るこには用例が多い。武蔵屋総本店[5]玉川軒老舗[6]では「蛤𛁈る𛀸」と表記されている(𛁈は志の変体仮名)。ただし、亀良菓子舗[7]が「蛤志るこ」と表記するように「こ」で表記される場合もある。

画像

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads