トップQs

タイムライン

チャット

視点

アラブ連盟

アラブ諸国による国際組織 ウィキペディアから

Remove ads

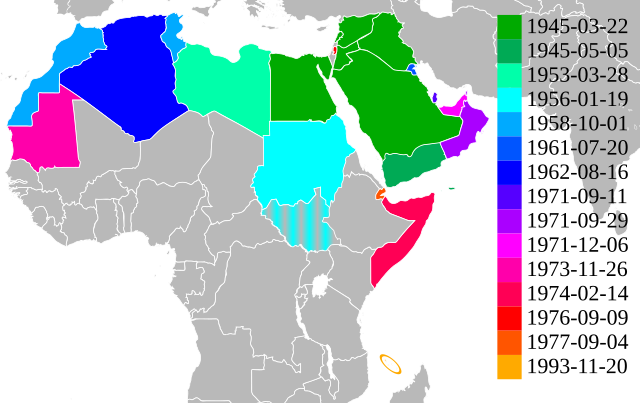

アラブ連盟(アラブれんめい、جامعة الدول العربية、Jāmi'a al-Duwal al-'Arabīya; League of Arab States)は、アラブ世界の政治的な地域協力機構。第二次世界大戦末期の1945年3月22日創設。本部はカイロにある。加盟は22(21カ国と1機構)。

Remove ads

組織

参加各国の代表からなる理事会が最高決定機関で、その下に実行機関である事務総局や常任委員会、共同防衛理事会、社会経済理事会、ほかパレスチナ問題総本部やイスラエル・ボイコット本部などの部局や専門の諸機関がある。理事会は1年に2回開催されるほか、加盟二か国または通常理事会の要請によって緊急理事会を開くことができる[4]。また、上記の組織とは別に、1963年から開催されているアラブ首脳会議は、2000年に正式にアラブ連盟の会議となった。首脳会議は年に一度加盟国の都市に集まって行われる。理事会が閣僚レベルの各国代表で構成されるのに対し、首脳会議は各国の元首が集合して議論を行うため、首脳会議の重要性は高まってきている[5]。

本部がカイロにあり、また歴代の7人の事務局長が、エジプト追放期のチュニジア人一人を除いて全員エジプト人である[6]ように、エジプトの主導権が強く、サウジアラビアなどを中心に反発もあり、サウジアラビアがイスラム諸国会議機構の設立に積極的であった理由のひとつともされる。1979年3月にはエジプトとイスラエルの単独和平によって盟主であったエジプトが連盟から追放され、本部は一時チュニジアのチュニスに移っていたが、1989年5月にエジプトが連盟に復帰すると、本部もカイロへと戻った[7][8]。

当初は1945年当時のアラブ独立国7か国で発足した連盟であるが、アラブ諸国が次々と独立していくにつれて加盟国数も拡大し、さらに1973年にモーリタニアが加盟したのを皮切りに、それまでアラブ諸国とはみなされていなかったジブチやソマリア、コモロなどの加盟が認められていった[9]。

連盟発足後すぐに勃発したイスラエルとの対立とそれによる数度の中東戦争によって連盟は結束して行動したものの、連盟自体の強制力は小さなものであり、しばしば足並みの乱れや内部対立が起こっているため、連盟はそれほど強力な政治力を持っているとは言い難い。最近ではアラブ連盟の政治的役割はますます低下しており、実質的には中東の政治問題の解決にほとんど有効な手段を取ることができていない。地域統合でも湾岸協力会議やアラブ・マグレブ連合など、より狭い地域での統合を目指す動きの方が進展が見られる。

イスラエルとは同国建国以来緊張関係にあり、イスラエルおよびその主要取引先に対する経済制裁である「イスラエル・ボイコット」も行っており、イスラエルにアラブ和平イニシアティブの受け入れを要求している。

Remove ads

歴史

要約

視点

創設

20世紀にはいると、アラブ民族主義の高まりを受けて、アラブ諸国家間の地域協力機構の設立が叫ばれるようになった。第二次世界大戦が始まると、アラブ諸国が枢軸国側につくことを避けるために1941年5月29日からイギリスのアンソニー・イーデンがこの構想を主張しはじめた。この時はアラブ各国の支持を受けられなかったものの、イーデンは1943年2月に再度同様の呼びかけを行い、これにアラブ各国が積極的な賛同を示したことで、この構想は一気に具体化した。とはいえ、この機構に対する各国の反応はまちまちだった。エジプトのムスタファ・エル・ナハス首相は積極的な賛成を示し、連盟設立の主導権を握ったが、エジプトの立場はこの機構を緩やかな国家間の協力機構にとどめるものだった。トランスヨルダンとシリアはともに大シリア(シリア・ヨルダン・レバノン・パレスチナ)の統合を主張し、そのうえでアラブの連合を求める考えを示していたが、ヨルダンはハーシム家による君主制を、シリアは共和制を構想していた。イラクはこれにイラクを加えた統合構想を持っていたが、イラクとヨルダンは各国家の完全な統合までには踏み込まず、やや統制の強い国家連合を志向していた。これに対しシリアはアラブ統一に最も積極的であり、創設7か国中で唯一主権放棄にも応じる姿勢を示していた。こうした積極派の諸国に対し、サウジアラビアとレバノンは主権の移譲に強い抵抗を示していた。レバノンは前述の大シリアに含まれる地域ではあったが、他地域とは違いキリスト教のマロン派が主導権を握っており、大シリアが統合された場合周囲のスンニ派に飲み込まれる恐れがあったために、どのような主権移譲の動きにも強い抵抗を示していた。サウジアラビアはもともと孤立主義的な傾向が強く、連盟の設立自体に懐疑的であり、イエメンもこれに追随した。こうした中でエジプトが主体となって妥協が行われ、どのような強制力も持たない緩やかな地域協力機構にとどめることで消極派諸国をつなぎとめ、連盟が設立されることとなった[10]。こうして1945年3月22日にアレキサンドリア議定書の発効によって、当時のアラブ7カ国が加盟してアラブ連盟が結成された。

アラブ連盟が作成した「アラブ人権憲章」は、1994年に初期版が作成されたが、批准した国はなかった。2004年に作成された最新版は、より大きな成功を収め、必要な数の加盟国の批准を経て2008年に施行された。 アラブ憲章で正式に記されている規範の多くはイスラム原理に基づいており、前文では「高貴なイスラム教によって神聖なものとされた[…]永遠の原理を[…]推進するもの」とされている。アラブ憲章が施行された4年後、当時の国連人権高等弁務官ルイーズ・アルブール氏は、アラブ憲章が他の国際人権条約と相いれないことを公に強調して反論した。

中東戦争への対処

発足したアラブ連盟がまず最初に取り組んだ問題は、パレスチナ地方におけるアラブ人とユダヤ人の対立、すなわちパレスチナ問題であった。すでに連盟結成前からパレスチナ問題はこの地域における一大政治問題となっており、アラブ連盟は一貫してアラブ人の権利を主張した。1947年11月に国際連合においてパレスチナ分割決議が採択されると、アラブ連盟はこれに反対した。このころになるとすでにパレスチナは内乱状態となっており、1948年5月14日にイギリス軍がパレスチナを撤退すると、同日この地域のユダヤ人がイスラエルの独立を宣言したため、レバノン、シリア、トランスヨルダン、イラク、エジプトのアラブ連盟5か国もこれに反応してイスラエルに即日宣戦を布告し、パレスチナになだれ込んだ。第一次中東戦争である。アラブ連盟諸国は兵力的には優位だったものの共同歩調を取ることができず、やがてイスラエルに反撃され、1949年には事実上の敗北という形で停戦協定を結ばざるを得なくなった。

敗戦後のアラブ諸国では、第一次中東戦争で連帯を強めることができなかった経験を踏まえ、アラブ連盟内でより強い統合を求める動きが始まった。この動きによって1950年、共同防衛理事会とその補助を行う常任軍事委員会が連盟に設立され、加盟国間での軍事連携が深まることになった[11]。また創設以来連盟はイスラエルに対するボイコットを行ってきたが、1951年にはダマスカスにイスラエル・ボイコット事務局が設立され、イスラエルとの貿易をはじめイスラエルと取引のある企業との契約をも禁止するボイコット運動が開始された[12]。1956年に起こったスエズ危機において、連盟はエジプトを全面的に支持し、英仏とイスラエルに対抗した。エジプトが軍事的に敗北したものの政治的に勝利を収めると、エジプト大統領のガマール・アブドゥル=ナーセルの威信が高まり、彼の提唱によりアラブ民族主義(汎アラブ主義)に基づくアラブ世界の統一を目指したアラブ連合構想が各地で実現したものの、基本的にエジプトばかりかサウジアラビア、シリア、イラクがそれぞれアラブ圏での主導権を握ろうとし、互いに従属することを嫌ったためにいずれも頓挫した。

1959年に国際石油資本が産油国の了承を得ることなく石油公示価格の引き下げを発表すると、同年4月、アラブ連盟は第1回アラブ石油会議をカイロで開催し、この措置に抗議した。この会議にはアラブ諸国のみならず大産油国であるイランおよびベネズエラも招かれ、この会議を発端に産油国間の協調体制が整うようになり、1960年の石油輸出国機構の結成へとつながっていくこととなった[13]。1963年からはナセルの提唱によってアラブ首脳会議が行われるようになり[14]、1982年以降一時中断したものの2000年に復活し、2012年現在も継続している。第一回アラブ首脳会議が1963年に開かれたが、アラブ連盟はパレスチナ解放のための機関としてパレスチナ解放機構(PLO)の設立に同意し、翌年に実現した[15]。

中東戦争では引き続き連携し、1967年の第三次中東戦争でアラブ側がイスラエルに大敗し、軍事的劣勢に立たされた際には、同年9月のアラブ首脳会議において、イスラエルに対し「和平せず、交渉せず、承認せず」を決議した[16]。この第三次中東戦争の大敗はアラブ諸国にとって衝撃的であり、それまで英雄とされていたナセルの政治的威信は失墜、アラブ世界の統合の動きは衰退していくことになった。またヨルダン川西岸地区をめぐって、あくまでこの地区の奪還を目指すPLOとイスラエルとの妥協を志向するヨルダンの対立は激化し、1970年には両者の間にヨルダン内戦が勃発した。この内戦においてアラブ連盟はPLOとヨルダンの仲介に立ち、PLOは本部をヨルダンの首都アンマンからレバノンの首都ベイルートへと移転させることとなった。

1973年に第四次中東戦争では、エジプトとシリア両国がイスラエルを攻撃した。連盟はエジプト・シリアを支援したものの、緒戦の敗北から立ち直ったイスラエルは両国への逆襲に成功し、最終的にはイスラエル優勢で戦争は終結した。しかし緒戦でイスラエルが敗北したことが、イスラエルはその軍事的威厳を落とすことになり、またアラブ諸国の結束の機運を一時的に高めることとなった。アラブ連盟の動きに呼応したアラブ石油輸出国機構(OAPEC)は非友好国への石油供給削減を行い、さらにこれに石油輸出国機構が同調したことで石油価格が高騰し、第一次石油危機が勃発した。この結束の機運に乗ってPLOはアラブ連盟との関係を強めていき、1974年のアラブ首脳会議においてPLOはパレスチナ唯一の代表となり、1976年には正式に連盟に加盟してその一員となった[17]。レバノン内戦においては1976年に平和維持活動を決定した。また、1973年にはモーリタニアが加盟し、アラブ連盟が伝統的にアラブとされている領域から拡大するきっかけとなった。

エジプトの追放と復帰

こうした一連の協調を対立関係に変えてしまったのが1978年3月のキャンプ・デービッド合意である。この合意においてアラブ側の中心国家であり、4度の中東戦争において唯一アラブ側ですべての戦争に参加していたエジプトのサダト大統領とイスラエル首相のメナヘム・ベギンの間で、両国の停戦と相互承認が締結されたことは、アラブ諸国に激震をもたらした。アラブ連盟の対イスラエル共通政策である「和平せず、交渉せず、承認せず」に違反したとしてエジプトは強い批判にさらされ、同年11月にイラクのバグダードで行われた1978年アラブ首脳会議で主導国であるにもかかわらずアラブ連盟を追放されてしまう[18]。同時にアラブ連盟の本部もブルギーバ政権下のチュニジアのチュニスへと移転した。この会議を主催してエジプト追放に成功したイラクはエジプトに代わってアラブの盟主になることも目論み[19]、後にイラン・イラク戦争を引き起こす原因の1つになったともされる。

1980年から1988年まで続いたイラン・イラク戦争では、イラクが連盟内の国家でありイランがそうでなかったこと、およびこの前年の1979年に起きたイラン革命によって成立したイスラム共和制に対し殆どの加盟各国が強い警戒心を抱いたことから一貫してイラクを支持し続けた[20]。1987年にパレスチナで起こった第1次インティファーダについては支援を行う決議を採択した[21]。またこの間エジプトが加盟各国との関係改善に努めた結果、1989年5月にエジプトが連盟に復帰して本部も再びカイロへと戻った。

湾岸戦争

エジプトが復帰してアラブ連盟は再び以前の状態に戻ったものの、この時アラブ連盟は深刻な内部対立に悩まされていた。イラン・イラク戦争で疲弊していたイラクは原油価格の引き上げによってこの苦境を乗り越えようとしていたが、アラブ諸国が主導権を握る石油輸出国機構がこれを認めなかったうえ、クウェートをはじめとするアラブの数か国がOPECの産油量割り当てを越えて増産を続け、原油の値崩れを招いていたからである。イラクは抗議を行ったがクウェートは全く聞き入れず、やがて国境上にあるルマイラ油田をめぐって両国は深刻な対立に陥った。

1990年3月に議長国となったイラクはバグダードでアラブ連盟の首脳会議を主催し、1990年8月2日、イラク軍はクウェート侵攻を行いクウェート全土を支配下におさめた。このクウェート侵攻をめぐって、アラブ連盟は同年8月9日にカイロ国際会議場に緊急サミットを開き[22]、エジプトの主導でイラク非難決議を採択した。この決議にイラクはもとよりPLOとリビアがイラク側に完全に立って反対し、さらにイエメンが態度保留、ヨルダンも棄権してイラク寄りの姿勢を保った[23]。アラブ連盟には深刻な亀裂が走ったものの、主流派はイラク反対派であることは変わらず、湾岸諸国やサウジアラビアをはじめとする多くの国が1991年の湾岸戦争において対イラク攻撃に参戦した。湾岸戦争はイラクの敗北とクウェートの解放によって終結したものの、この戦争によって連盟内部の深刻な亀裂と弱体さが明るみに出、これ以降連盟の求心力はさらに弱まった。

1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構の間で合意されたオスロ合意については承認を行っている[24]。2003年に起きたイラク戦争においては、アメリカ・イギリス軍の即時撤退要求をクウェート以外のすべての国家の賛成によって議決している[25][26]。

2009年3月30日、31日の両日、カタールの首都ドーハで第21回アラブ連盟首脳会議が開かれた。会議には21カ国と1機構、国連の事務総長、イスラム諸国会議機構 (OIC) の事務局長が参加。エジプトのムバーラク大統領は欠席を表明。

最終宣言では、中東和平、イラク、スーダンの国内情勢、中東非大量破壊兵器地帯創設などの課題解決のために参加国の努力を確認した。中東非大量破壊兵器地帯創設では、核兵器保有のイスラエルに対し、核不拡散条約 (NPT) に調印し、国際原子力機関 (IAEA) の監視を受けるよう国際社会が圧力をかけることを求めた。中東和平問題では、最近のパレスチナ自治区のガザ地区に対する攻撃を「野蛮な侵略」と非難した。

討議でヨルダンのアブドゥッラー2世国王は、スーダン情勢について、国際刑事裁判所 (ICC) がオマル・アル=バシール大統領に対して逮捕状を発行したことを非難した。

アラブの春とシリアの資格停止問題

2011年におこったアラブの春においては当初は慎重な姿勢だったが、徐々に改革派寄りの姿勢に立つようになった。これを示すのが、以下のシリア内戦に対する姿勢である。2011年10月30日カタール(ドーハ)で外相会議が開かれ、シリア内戦を論議した。31日には、アラビー事務局長が、シリア政府の反政府デモに対する武力弾圧を終了させるためのロードマップを明らかにした。11月2日には暴力行為停止などの調停案受け入れでシリアと合意したが弾圧は続き、11月16日をもってシリアは加盟資格が停止された[27]。 2011年11月16日、モロッコ・ラバトで外相会議を開き、シリア問題について話し合った。同会議は、シリア政府に対し3日以内に弾圧を停止するよう求め、これに応じなければ経済制裁を科することを決定した。 11月27日、カイロで外相会議を開き、シリアに対する制裁措置を19ヵ国(22ヵ国・機構加盟)の賛成で承認した。制裁措置は、アラブ諸国とシリア政府との関係の断絶、シリアへのアラブ各国政府の投資の禁止、アラブ各国にあるシリア資産の凍結、シリア政府高官[28]の渡航禁止、シリアへの民間航空の乗り入れ禁止[注釈 1]などから成っている。12月3日には、ドーハ(カタール)で閣僚級会合を開きシリアへの制裁について協議した[29][30][31]。

2015年3月29日、地域の不安定化の拡大に対応するため合同軍の創設で原則的に合意した[32]。

シリアがロシアとイランを後ろ盾に内戦で軍事的優位を固めたこともあり、2023年5月7日に臨時の加盟国外相会合でシリアの復帰を決議した[33][34]。しかし翌年にはトルコなどの支援する反体制派が攻勢を強め、12月7日にアサド政権は崩壊した(これによるアラブ連盟からの制裁等は無く、シリアは加盟資格を継続している)。

Remove ads

アラブ連盟加盟国(加盟順)

原加盟国

追加加盟国・機構

旧加盟国

アラブ連盟事務局長

[35].:

Remove ads

アラブ首脳会談(アラブ連盟サミット)

定例サミット

緊急サミット

Remove ads

加盟各国の人口統計

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads