トップQs

タイムライン

チャット

視点

アークトゥルス

うしかい座のα星 ウィキペディアから

Remove ads

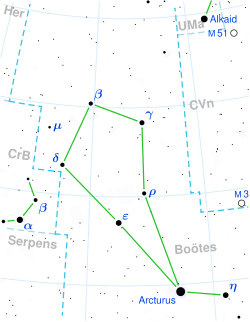

アークトゥルス[6] (Arcturus) またはうしかい座α星は、太陽系からうしかい座の方向約36.8光年の距離に位置する[注 1]赤色巨星[2][7]で1等星。うしかい座の恒星では最も明るく、見かけの等級がマイナスとなる4つの恒星[注 3]の1つで、単独の恒星としてはシリウス、カノープスに次いで3番目に明るく見える[注 4]。

北斗七星の柄の部分のカーブを延長し、アークトゥルスを通ってスピカへたどり付く曲線を「春の大曲線」と呼ぶ[8]。また、アークトゥルスとスピカ、それにしし座β星デネボラを結んでできるほぼ正三角形のアステリズムは「春の大三角」、春の大三角にりょうけん座のα星を加えてできるひし形は春のダイヤモンドと呼ばれる[9]。

Remove ads

物理的特徴

アークトゥルスの質量は太陽の1.08倍、半径は25.4倍、光度は113倍とされる[3]。年齢は約71億年と太陽よりも古くからある年老いた星であり、太陽と比べて金属量[注 5]は3割程度しかない[3]ことから、種族IIの星に分類される。恒星の進化では、中心核の水素核融合の燃料となる水素を使い果たし、ヘリウム中心核を取り巻く水素殻で水素核融合によるエネルギーで輝く赤色巨星分枝の段階にあると考えられている[10]。ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)上では、赤色巨星分枝先端 (TRGB) を超えて最初のヘリウムフラッシュを起こしヘリウム核融合が始まった段階である水平分枝にあるように見えるが、色指数からはTRGBに至る前の赤色巨星分枝にあるとされる[11]。

可視光で明るいだけでなく、近赤外線 (Jバンド) でも-2.252等と、ベテルギウス(-2.989等)、アンタレス(-2.850等)、かじき座R星(-2.652等)、ヘルクレス座α星(-2.302等)に次いで全天で5番目に明るい[12]。可視光領域で -0.13 - -0.03等の振幅で変光するという報告もあるが疑わしい[13]。

Remove ads

固有運動

アークトゥルスは、21個の1等星の中でケンタウルス座α星のペアに次いで大きな固有運動を持つ。ハレー彗星の発見者でもあるエドモンド・ハレーは、自分が観測したアークトゥルスの位置と1800年前の古代ギリシャで観測された位置が、約1度(月の視直径2個分)ずれていることを1717年に発見した。これが、恒星の固有運動の発見となった。アークトゥルスは、太陽系に対して秒速140 km[14]でおとめ座の方向へ移動している。およそ5万年後には、アークトゥルスとスピカが非常に接近して輝くとされている。

太陽近傍の恒星の中でアークトゥルスと似た運動を持つものは、総称してアークトゥルス・ストリームと呼ばれており、アークトゥルスと同じ起源を持つ一群の恒星とする説があった。しかしガイア計画のデータを用いた2019年の研究では否定的な結果が報告されている[15]。

名称

要約

視点

学名はα Boötis(略称はα Boo)。2016年6月30日に国際天文学連合の恒星の命名に関するワーキンググループ (Working Group on Star Names, WGSN) は、Arcturus をうしかい座α星の固有名として正式に承認した[16]。Arcturus の由来となったギリシア語の Αρκτουρος (Arktouros ; アルクトゥーロス)は、「熊を護るもの[1][17][18]」あるいは「北の守護者[17]」を意味する言葉であるとされる。これは、日周運動によっておおぐま座の後を追いかけて行くように見えることに由来する[18]。日本語では、アークトゥルス[6]、アルクトゥルス[1]、アルクトゥールス[19][20]、アークトゥールス、アルクツルス、アークツルスなど様々にカタカナ表記されている。英語での発音はアークチュアラスに近い[1]。

日本

→「アークトゥルス(うしかい座)の方言」も参照

麦を刈り入れる頃になると日没後にアークトゥルスが頭上に輝くことから[1]、「ムギボシ(麦星)[1][21]」、「ムギカリボシ(麦刈星)[1][21]」、「ムギウレボシ(麦熟れ星)[21]」などと呼ばれた[1]。また、五月雨の季節に見えることから「サミダレボシ(五月雨星)[1][22]」、11月から12月にかけて早朝に捕鯨に出る漁師が体を温めるために茶粥を食べる頃に上ってくることから「チャガユボシ(茶粥星)[23]」などとも呼ばれた。また、敵性外国語が禁じられていた戦時中、海軍航空隊からの要請を請けた野尻抱影がおとめ座のスピカの日本名として「真珠星」を提案した際に、山本一清がアークトゥルスを「珊瑚星」[注 6]と命名することを提案したが、真珠星のように世に広まることはなかった[24]。

日本のプラネタリウムや天体観望会などでは、「日本では、アークトゥルスとスピカは「夫婦星」と呼ばれる」と解説されることがある[25]が、野尻抱影や北尾浩一による日本各地に伝わる星名の収集・調査の中では、古名としてこの名称を伝えたものは存在せず[注 7]、比較的近年に創作されたものである。

富山県八尾町(現・富山市)には、アークトゥルスを「アンサマボシ(兄)」、スピカを「アネサマボシ(姉)」と呼ぶ伝承があった[29]。

中国

伝統的に「大角」と呼ばれている[1]。これは、アークトゥルスが二十八宿の初めの角宿にもともと配置されており、さそり座あたりを東方青竜と見たてて、その2本の角の1つとしたものである[1]。

ハワイ

アークトゥルスは、ハワイ語では「鮮やかな星[30]」または「喜びの星」を意味する「ホークー・レッア[31] (Hōkūle‘a[32]) 」と呼ばれている。南のポリネシア人はこの星を頼りにポリネシア航法で北のハワイ諸島へ達したといわれており、この航法を復活するために「ホクレア号」が建造されている[31]。

逸話

1858年、ドナティ彗星の尾がアークトゥルスと重なった。このとき尾を通してアークトゥルスが輝いて見えたため、彗星の尾が極めて希薄であることがわかった[33]。1933年のシカゴ万博の開会式で、アークトゥルスの光を集光し、それを動力に変えてイルミネーションを点灯させるというセレモニーが行われたとされる[34]。これは前回のシカゴ万博から40年を記念して、およそ40年前にアークトゥルスから放たれた光[注 8]を使ったものであった[34]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads