トップQs

タイムライン

チャット

視点

エラスモテリウム

ウィキペディアから

Remove ads

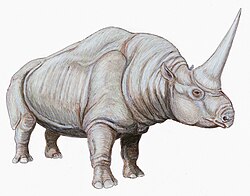

エラスモテリウム(Elasmotherium)は後期中新世から後期更新世のユーラシア大陸の広域に生息したサイの属であり、とくに E. caucasicum は中新世以降のサイ科全体でも最大級の種であった[1]。

Remove ads

分類

1808年にゴットヘルフ・フィッシャー・フォン・ヴァルトハイムによって報告・記載された[2]。学名は、角の痕跡の丸みを帯びた形状から「皿の獣」という意味を持つ。

シベリア開発中に発見された本属の化石から、一時は本属がユニコーンの正体であり[3]、ユニコーンが実在した証拠と騒がれたこともある[2]。マルコ・ポーロが日記に記した「ユニコーン」もジャワサイを指しているともされている[4]。

2021年に発表された説では、ケブカサイなどを含む Rhinocerotinae とのの遺伝的な関連性は以下のようになる[5]。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

分布

当時の東アジア(中国東部)から西アジア[3]、バイカル湖の近辺を含めたシベリア、コーカサス、東ヨーロッパに見られた広大な草原地帯「マンモス・ステップ」に生息しており[1][2]、ケブカサイも含めたこれらのを代表するメガファウナと共に当時の動物相(マンモス動物群)を構成した。ただしケブカサイよりは分布は限定的であり[6]、当時のヨーロッパは森林地帯に覆われていたこともあり、より草原に適応していただろうエラスモテリウムの個体数はあまり多くはなかった[3]。

また、エラスモテリウムやケブカサイなどの当時のサイ科は、ベーリング地峡を通って故郷の可能性がある北アメリカ大陸[7][8]に達することはなく[6]、ケブカサイは祖先であるチベットケサイの生息地であったチベット高原に戻ることもなかった[2]。

特徴

要約

視点

比較的に姿がよく判っているケブカサイとは異なり[9]、エラスモテリウムの標本は数自体が少なく、それらの多くは化石が残りやすい頭骨や歯が中心的であり、体の骨が発見された事例は非常に少ない。しかし、かなりの大型種であったことは判明しており、ケブカサイよりも20-30%またはそれ以上に大きかったと考えられている[2]。身体は頑丈であり、四肢も長く草原での疾走に適していた[10]。

最大の種類 E. caucasicum はパラケラテリウムなどには劣るが中新世以降に存在した最大のサイであり、体長5メートル、全高2-2.5メートル、体重は3.6-5トンに達したとされる[1]。また、資料によっては推定体長が6メートルと長鼻目に匹敵する大きさを持っていたと記している場合も見られ、この大きさも理論上はあり得るとも指摘されている[2]。

草食動物であり、水際に生える草や根が主な餌であった。歯はサイ科全体で比較しても非常に頑丈でケブカサイの歯よりも強固であったとされており[2]、切歯は消失し、唇で植物をむしり取っていた。臼歯の歯冠は高くなり、エナメル質の

他のサイが中新世には脳を発達させて現生種に繋がる優れた特性(方向感覚、反応速度、運動能力)を体現していたのに対して、エラスモテリウムの脳は比較的に未発達であることが特徴的であった。このため、ケブカサイ以降に出現した種類はエラスモテリウムよりも知能と反応速度で上回り、エラスモテリウムよりも素早く攻撃的であったとも考えられている[11]。

角

頭骨は長さが95-100センチメートルとケブカサイ(平均74センチメートル前後)やクロサイやシロサイ(平均50-60センチメートル)を凌駕する大きさであった[2]。眼窩上部、前頭骨端(額)に台座状の直径が40センチメートル以上になる大きな隆起を持つ。この上部は表面がざらざらした粗面になっており、ここにシロサイとの比較から長さ1.5-2メートルに及ぶと推定される、体毛が固まった角があった。他のサイでは角は鼻骨(の上)にあるため、この構造が最大の相違点となる[1][2]。

しかし、例外的な事例であるケブカサイとは異なり、サイ科の角は毛でできているために通常は化石が残らない。エラスモテリウムの角も実物が発見されていないために実際の形状や大きさは不明であり、近年では他のサイとは異なる太く短かい角を持っていたという説も出始めている[1]。一本角である点はジャワサイやインドサイなどと同様にサイ科では少数派の部類であるが、鼻先でなく額から角が生えていたという点はジャワサイやインドサイなどとも異なるエラスモテリウムの特徴である。この原因としては、進化の過程で当初は2本あった角の鼻先に位置していたものが、大きさと重さゆえに生じる首への負担を軽減するために後退し、結果的に額にあった後部の角と融合したとも考えられている[2]。

フランスのルフィニャック洞窟には2本角であるケブカサイを描いた洞窟壁画が多く遺されているが、1頭だけ長い1本角を持つサイが描かれており、これがエラスモテリウムであったとも考えられているが[2]、上述の通り、近年ではエラスモテリウムの角は太く短い形状をしていたという説も存在する[1]。

絶滅

→「第四紀の大量絶滅」も参照

従来の説では約35-20万年前に絶滅を迎えたと考えられていたが、その後の調査でシベリアやカザフスタンでは初期の人類と同時代まで生存していたことが判明している[4]。時期的には「第四紀の大量絶滅」に該当しており、本属も個体数や分布や繁殖速度などに優れていたわけではなく[3]、気候変動による植生の変化とマンモス・ステップなどの草原の減少に翻弄された[2][3][10]、または(人間が原因ではないという報道も行われたが[3])そのような状況下で拡散してきた当時の人類との接触の影響が何らかの影響を及ぼした可能性も指摘されている[12]。

関連画像

- 頭骨(E. sibiricum)

- 歯(E. sibiricum)

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads