トップQs

タイムライン

チャット

視点

レッキゾウ

ウィキペディアから

Remove ads

レッキゾウ (Palaeoloxodon recki、もしくはElephas recki[3])は、新生代の後期鮮新世から中期更新世にかけてアフリカ大陸から西アジアに分布した化石種のゾウであり[4]、当時の東アフリカに生息していた長鼻目の優占種であったと考えられている[5]。

Remove ads

分類

長鼻目ゾウ科に属する種であり、所属する属はナウマンゾウと同じくパレオロクソドンとする説が有力であるが、アジアゾウ属とする説もある[5]。

原記載の時点ではアンティクースゾウの亜種「Elephas antiquus recki」とされ、後年にアンティクースゾウやナウマンゾウやPalaeoloxodon jolensisなどの祖先種として考えられるようになった[1][5]。年代によって変異があり、進化段階に応じて5亜種に区別されているが、2000年代以降の研究ではこれらの亜種は多系統的であり複数種に分けられることが示唆されている[1][2]。

分布

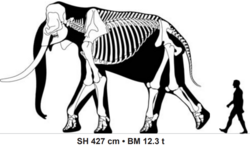

アフリカ大陸から西アジアにかけて分布していて、当時の東アフリカでは長鼻目の優占種であった[5]。ケニア、タンザニアなどから化石が産出している。ほぼ完全な骨格がケニアの東トゥルカナより発見されている[6]。アトラス山脈にも分布していたと判明している[4]。

形態

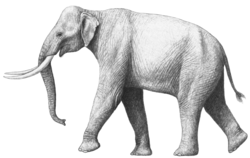

大型の個体は肩高が4.5メートル、体重が12.3トンに達したと推定されており、長鼻目全体でも最大級の一種であり、現生のアフリカゾウを凌ぐ大きさとなる[4][6][7]。前肢が長く、背中はやや後傾する。頭部及び牙は、体全体に比して小さい。頭骨はアジアゾウに似て高さがあって前後に短い形状であるが、この種で特徴的なのは、前頭部がドーム状に膨らみ、眼窩の位置が下がっていることである。臼歯は高歯冠で、後の亜種になるほど顕著である[8]。

生態

食性は植物食。臼歯は高歯冠であるが、これは硬い植物を噛み砕く事に適応した結果である。レッキゾウの初期から末期に至る一連の個体から、その経過を見ることができる[9]。

絶滅

→「第四紀の大量絶滅」も参照

レッキゾウの系統の厳密な絶滅の原因と経緯は不明であるが、気候変動によって引き起こされたアフリカゾウ属との競合に敗れたとする説や[4][5]、他の多くの化石種のメガファウナと同様に人類の影響で(または人類の影響と気候変動などが複合的に作用して)絶滅を迎えたとする説が存在するが、絶滅した長鼻目と人類の厳密な関係性には不明な部分も多く、レッキゾウを含むパレオロクソドンの絶滅に人類が直接的な影響を及ぼした可能性については議論の余地がある[11][12][13]。

当時のアフリカ大陸における気候変動の激化と付随した植生の変化が当時の長鼻目全体の生息に影響を与えた可能性があり、レッキゾウの子孫または進化先と見られるPalaeoloxodon jolensisと入れ替わりになる形でアフリカゾウが台頭し始めたと考えられている。アフリカゾウが出現した時期は非常に寒冷で乾燥していただけでなく、幾度か極度の干ばつにも見舞われていた。このため、草食に特化していたレッキゾウの系統よりもより広範囲の植生に適応していたアフリカゾウ属がこの時期を生存し、パレオロクソドン(またはアジアゾウ属)がアフリカ大陸から消滅することとなった[5]。

タンザニアのオルドヴァイ渓谷ではレッキゾウとゴルゴプスカバに由来する骨角器が発見されている。これらは約150万年前のものとされており、2025年時点で知られる最古の骨角器である[14]。

Remove ads

脚注

関連項目

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads