トップQs

タイムライン

チャット

視点

ニコラウス・コペルニクス

ポーランド出身の天文学者 (1473-1543) ウィキペディアから

Remove ads

ニコラウス・コペルニクス(ラテン語名: Nicolaus Copernicus、ポーランド語名: ミコワイ・コペルニク ![]() Mikołaj Kopernik、1473年2月19日 - 1543年5月24日[1])は、ポーランド出身の天文学者。

Mikołaj Kopernik、1473年2月19日 - 1543年5月24日[1])は、ポーランド出身の天文学者。

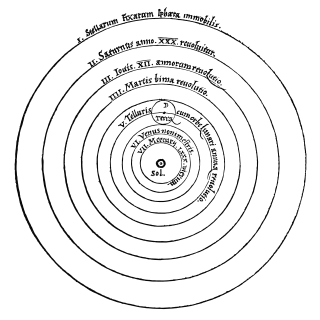

晩年に『天球の回転について』を著し、当時主流だった地球中心説(天動説)を覆す太陽中心説(地動説)を唱えた。これは天文学史上最も重要な発見とされる(ただし、太陽中心説をはじめて唱えたのは紀元前三世紀のサモスのアリスタルコスである)。また経済学においても、貨幣の額面価値と実質価値の間に乖離が生じた場合、実質価値の低い貨幣のほうが流通し、価値の高い方の貨幣は退蔵され流通しなくなる (「悪貨は良貨を駆逐する」) ことに最初に気づいた人物の一人としても知られる。

コペルニクスはまた、教会では司教座聖堂参事会員(カノン)であり、知事、長官、法学者、占星術師であり、医者でもあった。暫定的に領主司祭を務めたこともある。

Remove ads

人物伝

要約

視点

幼少期

コペルニクスは、1473年2月19日にトルンで生まれた[2]。生家は旧市街広場の一角にある。トルンは当時十三年戦争の結果として王領プロイセンの一部になっていたが、1772年のポーランド分割によってプロイセン王国領となり、現在はポーランドの一部に復帰している。19世紀後半から第二次世界大戦までのナショナリズムの時代には、コペルニクスがドイツ人かポーランド人かについて激しい論争がおこなわれたが[3]、国民国家の概念を15世紀に適用するのは無理があり、現在ではドイツ系ポーランド人と思われている。王国内の共通言語はラテン語とポーランド語であり、クラクフ大学で大学教育を受けてもいることから、コペルニクスが日常生活に困らない程度のポーランド語を話すことができたことは推定されているが、本人がポーランド語で書いたものは現在発見されておらず、彼が実際に日常会話以上のポーランド語をどの程度使えたかは定かではない。

彼の姓の「コペルニクス」はラテン語表記の Copernicus を日本語で読み下したもので、ポーランド語では「コペルニク (Kopernik)」となる。この語はゲルマン系の「銅」を意味する語にスラブ系の接尾辞 -nik がついたもので、ポーランドのシレジア地方オポーレ県にある古い銅山の街コペルニキ (Koperniki) に由来する。シレジア地方は13世紀のモンゴルによるポーランド侵攻で住民が避難して散り散りとなるか逃げ遅れて殺されるかして人口が大きく減少したため、ポーランドの当地の諸侯は復興のために西方から多くのドイツ人移民を招いている(ドイツ人の東方殖民)。そのなかでコペルニクスの父方の先祖(の少なくとも一部)もドイツの各地からやってきて、そのため一族がドイツ語を母語としていたものと推測される。

10歳の時、銅を商う裕福な商売人だった父親が亡くなり、母親のバルバラは既に亡くなっていた。そのため、母方の叔父であるルーカス・ヴァッツェンローデが父の死後、コペルニクスと兄弟を育てた[4]。ルーカスは当時教会の律修司祭(カノン)であり、後に王領プロイセンのヴァルミア司教となった。コペルニクスの兄弟アンドレーアス は王領プロイセンのフロムボルク(ドイツ語名フラウエンブルク)のカノンとなり、姉妹バルバラはベネディクト修道院の修道女となった。他の姉妹カタリーナは市の評議委員だったバルテル・ゲルトナーと結婚した。

学生時代

コペルニクスの後見をしていた叔父は彼が司祭になることを望んでおり、1491年にコペルニクスはクラクフ大学に入学し、自由七科を学んだ。この過程で月の精密な軌道計算を史上はじめて行った著名な天文学者で、従来より定説とされていた天動説に懐疑的な見解を持っていたアルベルト・ブルゼフスキ教授によってはじめて天文学に触れた。さらにコペルニクスが化学に引き込まれていたことが、ウプサラの図書館に収蔵されている当時の彼の本からも窺うことができる。1495年に学位を取らずにクラクフ大での学業を終えると、叔父の計らいでヴァルミアの律修司祭の職につき生活の保障を得、1年ほどバルト海沿岸にあるフロムボルクにいたあと、1496年にはイタリアのボローニャ大学に留学し、法律(カノン法)について学んだ。カノンとローマ法について学んでいる間に、彼の恩師であり著名な天文学者であるドメーニコ・マリーア・ノヴァーラ・ダ・フェッラーラと出会い、その弟子となった。1500年にはボローニャ大学での学業を終え、ローマを見物したのちにいったんフロムボルクに戻り、ヴァルミアの聖堂参事会に許可を取って1501年に再びイタリアに留学した。今度の留学先はパドヴァ大学であり、ここでコペルニクスは今度は医学を学んだ。この際、コペルニクスは当時医療に必須とされていた占星術も学んでいる。パドヴァでの学生生活は2年間に及び、最終的には1503年にフェラーラ大学でカノン法の博士号を取ったのちにヴァルミアに戻り、再び律修司祭の職に就いて、こののちヴァルミア地方およびその近隣から出ることはなかった[5]。

地動説の完成

戻ってきた当初コペルニクスは律修司祭ではあったが、ヴァルミア領ではなく叔父付きの補佐となり、リズバルク(リズバルク=ヴァルミニスキ)にある司教宮殿に移り住んだ。ここで聖職者として、また医師として多忙な日々を送るようになったが、一方で余暇を見つけては天体観測を行い、自らの考えをゆっくりとまとめていった。本格的に地動説の着想を得たのは1508年から1510年ごろと推定されており[6]、天動説では周転円により説明されていた天体の逆行運動を、地球との公転速度の差による見かけ上の物であると説明するなどの理論的裏付けを行っていった。またこのころ彼はギリシア語も独習しており、1509年にはギリシア語からラテン語に翻訳した手紙集を出版している。1510年にはコペルニクスは叔父のもとから独立し、再びヴァルミア領の律修司祭に戻り、フロムボルクにて職務に就くようになった。そしてこの年、コペルニクスは同人誌として「コメンタリオルス」(Comentariolus)を出版し、太陽中心説(地動説)をはじめて公にした。ただしこれは友人の数学者たち数人に送られたものに過ぎず、一般にはほとんど知られていなかった。

副助祭として

司教座聖堂参事会員として赴任してきたコペルニクスの住居兼執務室

第二次大戦で破壊され、戦後に復元された

1511年には聖堂参事会の尚書に選ばれ、文書管理や金融取引の記録を行った。その後も有能で勤勉な副助祭(第二ヴァチカン公会議以前の制度で行われていた品級)として多くの仕事をする一方、フロムボルクの聖堂付近の塔で天体の観測・研究を続け、新しい理論の創造に向かっていた。ただし、コペルニクスは理論家・数学者としては優れていたものの天体観測の腕は必ずしも良くなかったとされる[7][8]。1512年にはヴァルミアの領主司教だった叔父のルーカス・ヴァッツェンローデが死去している。このころには天文学者内において少しずつ名が知られ始めており、1515年には開催中の第5ラテラン公会議において改暦が議題に上がる中、フォッソンブローネ司教であるミデルブルクのパウル(en:Paul of Middelburg)がコペルニクスに意見を求めている。

1516年には聖堂参事会の財産管理を担当するようになった。この仕事の過程で貨幣の質のばらつきとそれによる害に気が付いたコペルニクスは、1517年に執筆した論文で貨幣の額面価値と実質価値の間に乖離が生じた場合、実質価値の低い貨幣のほうが流通し、価値の高い方の貨幣は退蔵され流通しなくなる (「悪貨は良貨を駆逐する」) ことを説明するとともに、貨幣の質を安定させ経済を活性化させるために国王が貨幣鋳造を監督し品質を保障することを提案した[9]。この論文は1519年にはラテン語からドイツ語に翻訳され、1522年には王領プロシアの議会にかけられた。コペルニクスは議会の席上でこの理論について説明し、いくつかの提案が採用され実行された。

しかし、このころからヴァルミアを取り囲むように存在するドイツ騎士団国がポーランド王領プロイセン内ヴァルミアに盛んに侵入を繰り返すようになり、1520年にはフロムボルクが攻撃され、大聖堂こそ生き残ったものの町は大打撃を受けた。コペルニクスはヴァルミア南部のオルシュティンへと逃れ、同地の防衛にあたった。1521年にはオルシュティンが攻撃されたものの2月に休戦協定が結ばれ、コペルニクスは再びフロムボルクへと戻った。1523年にはファビアン・ルジャインスキ司教が死去したため、10月にモーリッツ・フェルベルが次の司教に正式に選出されるまでの9か月間、コペルニクスはヴァルミア全体の行政を担当していた。1525年にはドイツ騎士団国の最後の総長アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクがポーランド国王ジグムント1世に臣従し、プロイセン公を称してプロシア公領を創設したため抗争は完全に終結した。

ドイツ騎士団国との抗争は終結したものの、まもなく宗教改革の波がヴァルミアにも押し寄せてきた。1517年にマルティン・ルターが開始した宗教改革は周囲に急速に広がり、1523年には隣接するドイツ騎士団国がルター派に改宗し、ヴァルミア近隣にもルター派寄りの勢力が現れ始めた。コペルニクスはカトリックの立場を堅持したが、友人である司祭ティーデマン・ギーゼとともに、ルター派の禁教には反対の立場だった。1526年にはクラクフ大学時代のブルゼフスキ教授の天文学の講座の同窓の先輩で親友の地図学者ベルナルド・ヴァポフスキ (Bernard Wapowski) がポーランド王国とリトアニア大公国の版図全体の地図を作成した際、コペルニクスはその事業を手伝った[10]。1530年代に入ると、コペルニクスは聖堂参事会の古参として教区内で相談役的立場につくようになり始めた。

地動説の発表と死

1529年ごろからコペルニクスは地動説についての論考をまとめ始め、推敲と加筆を繰り返していたが、これを出版するつもりは全くなかった。しかしコペルニクスの考えは友人たちを通じてこのころにはかなり知られるようになっており、1533年には教皇クレメンス7世にこの考えが伝えられている。1535年にはヴァポフスキがコペルニクスの元を訪れ、地動説についての話を聞いている。1536年には枢機卿の一人であるニコラス・シェーンベルクがコペルニクスに賞賛の手紙を送っている。しかし、このころはいまだコペルニクスはこの考えを出版する気持ちを持っていなかった。このころにはヘウムノの司教となっていた親友のギーゼは何度も出版を勧めたが、それでもコペルニクスは動かなかった。

オルシュティンの聖ヤコブ大聖堂

1539年、ヴィッテンベルク大学の教授であるゲオルク・レティクスがコペルニクスのもとを訪れ、地動説の話を聞き、感銘を受けて弟子入りを申し込んで、コペルニクスの唯一の弟子となった。レティクスはコペルニクスの理論を急速に吸収するとともに、この理論の出版を強く勧めた。ここに至ってコペルニクスも重い腰を上げ、自らの理論の集大成に取り組み始めた。1539年にはレティクスが自らの天文学の師であったヨハネス・シェーナーに長い手紙を送り、このなかでコペルニクスの理論の要約を載せている。この手紙の写しをレティクスはグダニスクの出版業者に持ち込み、1540年には「最初の報告」との名で出版された。この書物の中でレティクスはコペルニクスの理論の要約を広めるとともに、完成版の出版を予告した。コペルニクスとレティクスは理論のチェックを進め、1542年にはコペルニクスの主著となるであろう『天球の回転について』草稿が完成し、ニュルンベルクの印刷業者であるヨハネス・ペトレイウスのもとで印刷された。しかしここでレティクスがライプツィヒ大学の数学教授に招聘されたため、レティクスはルター派の神学者アンドレアス・オジアンダーに校正を依頼した。こうしてこの理論は出版を待つばかりとなったが、1542年11月にコペルニクスは脳卒中で倒れ、半身不随となった。仕上がった校正刷りは、コペルニクスの死の当日に彼のもとに届いたという[11]。1543年5月24日、コペルニクスは70歳でこの世を去った。

死後コペルニクスは埋葬されたものの、どこに埋葬されているのかは不明だった。コペルニクスの墓は、各国の学者によって2世紀にわたって捜索が続いていた。こうした中、シュチェチン大学などのチームがコペルニクスの主な任地であったフロムボルクの大聖堂で2004年から発掘を進め、大聖堂の深さ約2メートルの場所から2005年夏、遺骨を発見した。この遺骨は肖像画と頭蓋骨が互いに非常に似ていて、時代と年齢もほぼ一致していたので、遺骨がコペルニクスのものである可能性が高まった。2008年11月、シュチェチン大学とスウェーデンのウプサラ大学との共同で、この遺骨と、ウプサラ大学で4世紀以上も保管されていたコペルニクスのものとされる本に挟まっていた2本の毛髪とのDNA鑑定を行い、両者のDNAの一致によりこの遺骨がコペルニクスのものと最終的に認定された[12]。

Remove ads

著作

コペルニクス地動説の成立過程

要約

視点

コペルニクス当時の天文学

コペルニクスの時代まで、惑星の位置を計算するのに最も普通のやり方は、1270年代にアルフォンソ10世が作らせたアルフォンソ天文表を用いるものだった。これによってそれぞれの惑星が特定の時点にどの位置にあるかということと、一日にどれだけ進むかという情報が示された[16]。当時は古代ローマ帝国時代の西暦150年頃成立したアレキサンドリアの天文学者プトレマイオスが作った天文体系『アルマゲスト』に基づいた天文計算が行われていた。アルフォンソ10世には、天文学者の仕事を見て「惑星の運動は複雑すぎる」と述べたという伝説があり、そこから当時の天文学者がそれぞれの惑星に周転円を複数用いたという神話が生まれ、天動説の複雑さの例として通俗書に書かれたが、実際にはアルフォンソ表の体系全体は「それぞれの惑星に独立した周転円は1つしかない」という考えで計算されていた。もしも惑星の周転円を2つにしたら中世の数学者には複雑すぎて計算できなかったためである[17]。従って、コペルニクスが地動説を考えた理由として「プトレマイオスの天文学が複雑すぎると考えた」とすることはできない[注 2]。

コペルニクスのアルマゲストの研究

1498年にコペルニクスはヴェネツィアで印刷されたばかりのレギオモンタヌスとゲオルク・プールバッハによる『アルマゲストの要約』を手に入れた[18]。本書は「要約」以上の著作で、バッターニーやジャービル・ブン・アフラフなどその後の発展も大いに取り入れ、時に『アルマゲスト』の誤りを正した。構成はユークリッド的に論理の流れを重視しており、『アルマゲスト』の体系をより簡潔かつ明瞭に紹介していた。コペルニクスはこの本で、プトレマイオス天文学の理解を深めた。

また、ラテン語世界に『アルマゲスト』が入ってほどない13世紀前半、イブン・ルシュドやアル・ビトゥルージのプトレマイオス批判とその代替案が知られることになった。彼らはプトレマイオスの惑星軌道モデルが、アリストテレスの「天空は完璧な円を描いて動き続ける」という原則から相当ずれており、「今の天文学は、計算には合うが、存在するものには合わない」と批判し、物理的な原則に合致する天文学の必要を訴え、同心球体説を工夫した。コペルニクスがクラクフ、ボローニャ、パドゥアで学んだころ、イブン・ルシュドの議論への関心は高まっており、例えばアルベルト・ブルゼフスキ(クラクフ)、アレッサンドロ・アキリーニ(ボローニャ)、Agostino Nifo(パドヴァ)といった論者らイブン・ルシュドを論じ[19]、パドヴァでは同心球体説が研究されていた[20]。のちにコペルニクスも『天球の回転について』でこの二人の議論を引用することになる。

古代メソポタミアにおいて既に四季の長さが等しくないことは知られていた。1年は4等分されるのではなく、冬の部分の方が短いのだ。これは太陽が冬は軌道上を速く動いているか、太陽の円軌道の中心が地球からずれていて、太陽が冬の部分では速く動いて見えるかのどちらかだった[21]。ヒッパルコスは太陽の円軌道を地球からずれた場所に置いて、この見かけの非一様さを解決し、プトレマイオスもそれを継承した。

しかし、惑星の運動は太陽のように簡単には解決できなかった。たとえば火星の運動はずっと複雑で、火星は平均より速く動くこともあれば、遅く動くこともあった。そして通常は恒星の間を東に進む火星の動きは、およそ2年に一度遅くなり、止まって、数か月にわたって逆行してからまた東向きに進みはじめるのだった[22]。この逆行現象を説明するためにプトレマイオスは火星を反時計回りで回る2つの円の組み合わせとした。一つは地球のまわりを回る大きな円で、その円の上を小さな円が回ることによって、逆行を説明した[23]。しかし火星の観測結果を説明するにはさらに、大きい方の円の中心を地球から外し、さらに別の1点(エカント)を設定し、火星の大きな円はエカントから見て「一様な角度で動く(角速度一定)」ことが必要だった[23]。プトレマイオスはこの単純な仕組みで、惑星の変化する速さと逆行の様々な長さにとても近い予測が出せることを発見した[24]。しかしプトレマイオス天文学を受け継いだ中世アラビアには、エカントは一様な円運動の原則からはずれたごまかしと考えるものもいた。特に「マラーガ学派」とも称される一群の天文学者らは、エカントを避けて小周転円の導入で等速円運動の原則を維持しながら、プトレマイオスの理論と同じ予言を再現してみせた。特にイブン・シャーティルとコペルニクスの理論の類似は著しく、コペルニクスが彼らの研究に気が付いていた可能性が指摘される[25]。

コペルニクスはプトレマイオスのモデルをアリストテレスの原則に合うように修正しなければならないと考え、ボローニャ大学での法学の勉強のかたわら、ひまさえあれば『アルマゲストの要約』を読んで惑星モデルについての理解を深めていった。コペルニクスは1504年に火星を観測し、「火星は表より2度進んでおり、土星は1度と2分の1遅れている」と書き残している[26]。

惑星を太陽中心に置き換える

コペルニクスに転機が訪れたのは1508 - 1510年の間と考えられている[6]。この間の経緯は、史料には現れない点が多く、以下に述べるのは科学史家スワードローによる推測である。

スワードローによると、コペルニクスが『要約』で、周転円(逆行を説明するための小さな円)と従円(地球を回る大きな惑星の円軌道)が入れ替え可能であることを知った[27]ことは決定的に重要だった。プトレマイオスは「地球から見える惑星の方向(視線)」を計算するために、2つの円(従円〈導円〉とその上を動く周転円)を用いたが、この円は入れ替えが可能だった。プトレマイオス『アルマゲスト』はこの入れ替えの可能性について混乱した記述をしており、それを正して明快な説明を与えたのは、クシュチー(en:Ali Qushji)やレギオモンタヌス『要約』であった。

『アルマゲスト』では、外惑星(火星、木星、土星)の周転円(小さな円)の回転は、全て太陽の平均的な運動と同じだった。そこで、上記の従円と周転円を入れ替えると、それらと太陽を一つにまとめることができる[28][注 3]。こうして、地球の周りを太陽が回り、その太陽の周りを外惑星が回る、後のティコ・ブラーエのものに似たモデルが得られる。コペルニクスは地球のまわりを回る太陽の軌道の半径を25と置き、惑星の円の大きさを計算して、火星の円の半径は38、木星は130、土星は231とした。これは現在の地球-太陽間を1天文単位としたときの外惑星の距離と大変近い値である[31]。プトレマイオスの体系では惑星の軌道の大きさは伸縮自在であったが、コペルニクスは惑星が回る円の大きさを決めることができたのである[32]。

内惑星の変換と太陽中心説への転換

コペルニクスは、次に内惑星(金星、水星)に目を向ける。プトレマイオスの理論では、内惑星の理論の太陽の運行を反映する部分は、単純な等速円運動ではなかった[33]が、コペルニクスはこれを等速円運動の組み合わせで書き直していて、平均的な運動を担う円を分離していた。ここに外惑星と同様の変換をすると、今度は平均的な太陽が中心の理論が得られた[34]。

ここでコペルニクスは選択を迫られた。外惑星の理論の変形で得られた、ティコの理論に似た体系を選ぶか、あるいは内惑星の理論の変形で得られた太陽中心の理論を選ぶかである[35]。もし、前者を選ぶと、どうしても火星の軌道と太陽の軌道が交錯する。コペルニクスはその当時の通説に従って、惑星は透明な殻(天球)に貼りついていると考えていた[36]。コペルニクスには天球が何らかの物質的存在である限り、物体が相互に浸透して自由に回転しうるとはとても考えられなかったのであろう[37]。そこでこれを避けるために地球も太陽のまわりを回るとした[38][39]。

コペルニクスは惑星の軌道の大きさが公転周期の順序にも当てはまることに気がついた。もっとも大きな円を描く土星は30年で1周し、最も内側にある水星は3か月しかかからなかった[35]。太陽は365日で地球のまわりを回る。これは火星の687日と金星の225日の間である。そこでコペルニクスは地球の円軌道を火星と金星の間に置いてみた。こうしてすべての惑星が太陽のまわりを回ることになった[35]。コペルニクスは後に『天球の回転について』で「他のどんな配置にも、軌道の大きさと周期の間にこれほどの調和に満ちた確かな関係を見いだすことはない」と、この発見について書いている[6]。

コメンタリオルスを書く

コペルニクスにはプトレマイオスが明確にできなかった「火星、木星、土星が逆行するときはなぜいつも惑星が太陽のちょうど反対側にあるのか」が説明できるようになった。これらの惑星は地球に最も近いときに地球に追い越される。その時の太陽は惑星の反対側にある[6]。1510年頃コペルニクスは惑星運動の新しい体系を小冊子にまとめた。コペルニクスはその小冊子の写しをクラクフにいた友人の数学者たちに送った。その写しは『コメンタリオルス(小さな注釈)』と呼ばれた[40]。その中でコペルニクスは7つの原理を述べている[41]。

- すべての天球には共通の中心があるわけではない(惑星の運動の中心は太陽だが、月の運動の中心は地球である)。

- 地球は宇宙の中心ではなく、重さの中心および月の天球の中心でしかない。

- 天球はすべて太陽のまわりを回るので、宇宙の中心は太陽の近くにある。

- 恒星天球の高さと比べて地球と太陽の距離は小さいので目立たない。

- 恒星天球は動いているように見えるが、それは現実に動いているからではなく、地球が動いている結果である。地球は固定された軸を中心に回転し、星々がちりばめられた恒星天球、空の一番高いところは動かない。

- 太陽は動いているように見えるが、それは現実に動いているのではなく、地球を担う球形の殻が動いているからである。地球は他の惑星と同じく太陽のまわりを回っている。従って地球の運動は一つだけではない。

- 惑星に見られる逆行運動は現実のものではなく、地球の運動の結果である。したがって地球の運動によって、天空に見られる不規則に見える多くの運動が説明される。

コペルニクスは太陽中心の体系によって、不可解だった逆行運動をそれまでの考えよりはるかに自然に論理的に説明できたうえ、なぜ土星と木星と火星で逆行の大きさが異なるかも説明できた[42]。コペルニクスのもう一つの論拠は、惑星の距離と回転周期の順序が規則的になるということだった[42]。「こうして初めて私たちは軌道の大きさと惑星の公転周期の間に調和に満ちた確かな関係を見いだす」とコペルニクスは書いている[43]。そのほかにコペルニクスは月の問題を改良した。プトレマイオスのモデルでは月が見える角度を正確に出すために、月と地球の距離が大幅に変わるようになっていた。プトレマイオスのモデルでは月と地球の距離はおよそ地球半径の60倍だったが、ひと月の間に月の距離は地球半径の34倍でしかなくなる。もしこれが本当なら月は2倍近くも大きさが変化するように見えるはずである[44]。コペルニクスはずっと前にイブン・シャーティルが行ったのと同じ方法を用いて月の軌道を修正した[注 4]。

アルマゲスト全文の出版とモデルの改良

1515年にレギオモンタヌスによって『アルマゲスト』の全文の翻訳が印刷本として出版された。コペルニクスはそれまで研究していた『要約』と全文の違いを知った。『アルマゲスト』には太陽、月、惑星の位置を計算するための表がたくさん載っていた。また1000以上の恒星の位置が記された恒星目録があった[45]。コペルニクスは16世紀に自分の表が役立つようにするには、惑星の運動をすべて記述するために必要な数字を一つ一つ再確認しなければならなくなった。コペルニクスは合わせて34個の円を組み合わせて惑星の運動モデルを作り、調整すれば高い精度で観測と合うモデルを手にしているという自信があった[46]。それにはそれぞれの円の中心の位置、半径、回転の速さなど、100を越えるパラメーターの明示が必要だった。コペルニクスは実際に観測し、計算をして、モデルをチェックすることにそれから20年以上の余暇を費やすことになった[47]。コペルニクスは幾何学的な条件が適しているときはいつも惑星の位置を記録し、格別に注意して食を観測した[8]。1529年になって、ようやくプトレマイオス天文学を修正するための『天球の回転について』を書き始めた[8]。1543年のコペルニクスの死の間際にようやくその本は印刷出版された[11]。

Remove ads

グレシャムの法則

コペルニクスのもう一つの重要な功績は、貨幣の額面価値と実質価値の間に乖離が生じた場合、実質価値の低い貨幣のほうが流通し、価値の高い方の貨幣は退蔵され流通しなくなる (「悪貨は良貨を駆逐する」) ことを突き止めたことである。これは、当時ドイツ騎士団が粗悪な銀貨を鋳造して大量に流通させていたため、隣接するヴァルミアで経済混乱が起きつつあったことに、教会の財務担当だったコペルニクスが気付いたことにより理論化された[9]。この理論はほぼ半世紀後、1560年に彼とは別に独自にこのことに気付いたイギリス国王財政顧問のトーマス・グレシャムによって知られるようになり、「グレシャムの法則」の名で知られるようになった。

死後の影響

要約

視点

作家のアーサー・ケストラーは「『天球の回転について』は、本として、どんな時代においてももっとも売れ行きの悪い、ワースト・セラーだった。」と「読者の付かない本」と評している[48]。しかし、天文学者で科学史家のギンガリッチはこの説に疑問を持ち、現存する初版と第2版601冊[注 5]を調査し、当時の著名な天文学者エラスムス・ラインホルト所有の本に詳細な書き込みがあって専門的な検討がなされていたことや、ティコ・ブラーエや、ケプラーの師であるミハエル・メストリンが詳細な書き込みをしていることなどを確認した[注 6]。ギンガリッチはコペルニクスの本は多くの専門家によって読まれ、検討されていたことを証明した[51]。またガリレオが所有していた本は、宗教裁判の後教会から要求された部分の文章を修正していて、出版後の『天球の回転について』がさまざまな人物に買われ、書き込みを通して知的ネットワークができて読み継がれていたことを証明した[52]。

コペルニクスの理論は、プトレマイオスの理論に対して、精度が向上したわけではない。コペルニクスの目標は、プトレマイオスの理論的に不合理な部分を取り除くことであった。同様な試みは数多くあったが、いずれもプトレマイオスの理論よりも劣った精度しか達成できなかった。しかし、コペルニクスは、プトレマイオスの理論とほぼ一致する結果をえることに成功したのである。

コペルニクスの理論は、月の理論や若干の数値の改善を除くと、二つの点で注目された。一つは、プトレマイオスのエカントや軌道面の振動をいくつかの円の組み合わせに置き換えたこと。もう一つは、地動説だった。

16世紀の後半においては、この二つのうち、前者が主に影響が大きかった。1551年にはエラスムス・ラインホルトが『天球の回転について』に基づいて『プロイセン表』を作成したが、彼や、彼の属するヴィッテンベルグ大学の天文学者たちは地動説にはあまり関心がなく、コペルニクスの円の組み合わせや、入れ替えの技法に関心をよせた。ティコ・ブラーエは、地動説の巧妙さに感服はするものの、重い大地が動くことは不自然であり、地動説は誤っていると考えた。

しかし、17世紀に入るころには、地動説が真剣に検討されるようになる。背景には、ティコ・ブラーエやガリレオによって、超新星や彗星、金星の満ち欠け、太陽の黒点など、アリストテレス的な天の理論と反するような現象が報告されたことがある。また、ティコ・ブラーエの精密測定と、それを利用したヨハネス・ケプラーの理論、とくにケプラーの『ルドルフ表』(1627年)の精度は、太陽中心説の説得力を増すことになった。

この間、地動説の中身も、大いに変わっていた。コペルニクスは、透明な固い天球に天体が張り付いていると信じていた。コペルニクスの地動説の普及に努めたトマス・ディッグズは恒星の天球を取り除いたものの、残りの惑星についてはいまだ天球上に存在するものであるとした。

しかし、ケプラーにおいては、透明な天球は姿を消し、天体は円運動の組み合わせではなく、楕円運動をするようになっていた。そしてアイザック・ニュートンが1687年に『自然哲学の数学的諸原理』(プリンキピア)の中で、ケプラーの法則が成り立つための万有引力の法則を発表し、これによって惑星の運動と太陽系の構造を高精度に説明できる理論として地動説が完成した。

コペルニクスの説が完全に受け入れられるまでには100年以上の時がかかり、また発表から数十年間は目立った動きは起きなかったものの、コペルニクスの「実体論的方法」は、宇宙の真の構造を求める研究の始まりとなり、プトレマイオスの理論の矛盾を明らかにし、最終的にはコペルニクスの説は古代から中世の世界観そのものを覆すような大きな影響力を持つこととなった。18世紀後半には、哲学者イマヌエル・カントが「コペルニクス的転回」という言葉を作り、やがてこの言葉がパラダイム転換と同じような意味で使われるようになったのも、コペルニクスの業績が広く受け入れられるようになったひとつの証左である。

Remove ads

『天球の回転について』とローマ教皇庁・キリスト教

要約

視点

上記のとおり、コペルニクス存命中および死後数十年の間は、コペルニクスの理論についてローマ教皇庁は特に反対意見を表明しなかった。コペルニクスも存命中にこの考えを公表したが、この考えがキリスト教に反するものだとは捉えていなかった。積極的に考えを広めてはいなかったものの、すでに1533年に教皇クレメンス7世にこの考えが伝わっていること、およびその下にいた枢機卿ニコラス・シェーンベルクが1536年にこの考えに対し賞賛の手紙をコペルニクスに送っていること、そしてコペルニクス自身がローマ教皇パウルス3世へと『天球の回転について』を献呈していることからも、ローマ教皇庁が当初反対の立場ではなかったことは明らかである。出版直後から、地動説を断罪しようとする動きがカトリック教会側にもあったが、それをしようとした教皇宮廷神学顧問のバルトロメオ・スピナとドミニコ会の同僚、ジョバンニ・トロサーニが相次いで死亡したので、それは表面化しなかった[要出典]。

プロテスタント、特にコペルニクスの活動期に急速に勢力を伸ばしていたルター派は、この考えに関して特に反対してはいなかった。コペルニクスのもとにはせ参じたレティクスはルター派であり、同派のヴィッテンベルグ大学の天文学者たちは、コペルニクス説を熱心に研究していた。そして、マルティン・ルター本人は余り地動説に関心が無かったと思われる。なぜなら、生涯非常に多くの出版物を出しているにもかかわらず、この問題には全く触れていないからである。なお、マルティン・ルターがヨシュア記10:12-14 を引用し、「このばか者は天文学全体をひっくり返そうとしている。ヨシュアが留まれと言ったのは、太陽に対してであって、地球に対してではない。」と語ったという逸話は、非公式の場での発言を耳にした者が、ルターの死後に出版したものであって、信頼性はよくわからない。

ただ、もしもこれに類する発言があったと仮定すると、宗教的見地からの地動説反対論としてこれは最も初期のものであり『天球の回転について』の出版4年前であった。しかしながら、ルター派においてもコペルニクスを支持する者は多かった。『天球の回転について』の出版を主導したレティクスはルター派であったし、彼の人脈で出版にこぎつけた関係上、この書籍の出版にかかわった者の多くをルター派が占めている。校正及び最終的な出版を担当したアンドレアス・オジアンダーもルター派の神学者であった。こうしたことから、カトリック・プロテスタント両派において、『天球の回転について』は、おおむね受け入れられていたと言える。

ヤン・マテイコ・1872年作

しかし、1616年、ガリレオ・ガリレイに対する裁判が始まる直前に、『天球の回転について』は、ローマ教皇庁から閲覧一時停止の措置がとられた。これは、地球が動いているというその著書の内容が、『聖書』に反するとされたためである。(因みに「聖書」には体系的な天動説が載っているわけではなく「初めに、神は天地を創造された」 歴代誌上16:30「 全地よ、御前におののけ。世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。」 という記述があるだけである。「ヨシュア記」か「士師記」にイスラエル人が戦っている間神は太陽を天空に留めた=ふつうは動いている、という記事がある。)ただし、禁書にはならず、純粋に数学的な仮定であるという注釈をつけ、数年後に再び閲覧が許可されるようになった。

アメリカ合衆国の科学関連のゴンゾー・ジャーナリズム雑誌『オムニ』の創設者の一人であるアマチュア科学研究者ディック・テレシによると、このアイデアはアラビア自然学からの剽窃であり、また近代社会における西欧の興隆にともない、西洋中心主義および白人中心主義史観によって、非西欧文明圏の影響を故意に見落としてきたことがあるとしている[53]。

Remove ads

コペルニクスの革新性とは何か

要約

視点

減らない円の数

前述のようにコペルニクスの地動説は、プトレマイオスの理論より高精度になったわけでもなく、計算に必要な円の数を減らしたのでもなかった。コペルニクスは天の一様な円運動のためにエカントを取り除いたが、計算精度を保つためにはまだ多くの円を必要としていた。作家のアーサー・ケストラーは「コペルニクスは実質的に48個の周転円を使用している(略)コペルニクスは周転円の数を減らさなかったばかりか、増やすことさえしている」と述べている[54]。

地球の可動性と力学

プトレマイオスは地球の運動の可能性について、『アルマゲスト』第I巻7で検討している。まず場所を変える運動はないとした後、「これらの議論に反対しない人々の中にも、天が静止して地球が、または天と地球の両方が、ほぼ24時間周期で回転すると考えても差し支えないとする人々がいる」とし、「その仮説は天の現象の説明に支障を来さない」としながらも、「地上と大気で起こることを考えると、滑稽である」とする[55]。すなわち、地球が動くとすると「24時間で地球の円を突破する運動は非常に猛烈である」ので、その影響が感じられないはずはなく、「地球上に支えられない物体は、常に地球と反対の運動をするように見えるだろう」「雲や投げられた物体、飛ぶ物体は東へ行くことはないだろう。何となれば地球はこの方向では常に他を追い越すから」、すなわち天体の日周運動を説明するほどの猛烈な速度で地球が自転するなら、上空のものは全て後方に取り残されてしまうはずだと述べた[56]。つまりプトレマイオスも、地球の自転による日周運動の説明は検討し、地上の物体への影響から「滑稽」であるとしている[56]。コペルニクスの説が天体のみかけの運動の説明を根拠とするなら、それはプトレマイオスによって「滑稽である」と指摘されているのである[57][注 7]。

プトレマイオス以降も、地球の運動の可能性をとしてとりあげ、(論理的な厳密さのために)一応の検討をすることは少なからずあった。例えばあるアリストテレス『天体論』への注釈では、猛烈な地球の回転は地球や地上のものを破壊するであろうとしている[60]。

コペルニクスは後者の議論に対して「もし誰かが地球は動くと考えるならば、その運動は自然的なものであって、無理なものではないと言うだろう。自然にかなったものは無理にされるものとは異なった作用を生じる。力あるいは無理が働いている物体は必ず破壊され、長く続けることはできないが、自然の働きを受けるものは、ふさわしい仕方で受けるのであり、より位置に留まることができる。そこでプトレマイオスは人工から生するものとは非常に異なっている自然の働きで生ずる回転によって、地球や地上のものが破壊されることを心配する必要はなかった。」と反論した[61]。ただし、この反論も慣性の法則に基づいた近代的な議論ではなく、「自然な運動と強制的な運動の区別」に依存しており、プトレマイオスらと同様、アリストテレス的な自然学の枠内にとどまっている。また、自らの運動論を実験などで合理化したわけではない。

科学的という問題

このようなコペルニクスの反論は、現代の科学史家にはまったく神秘的に見えた。科学史家の森島恒雄は「もしもコペルニクスが近代的な経験主義者であったならば、彼はおそらく彼自身の説より、プトレマイオス説を支持しただろう。なぜなら経験的であり、実際的である点においては、プトレマイオス説の方が却って優れていたからである」と言っている[62]。「科学とは経験を重んじ、これを出てはならないものだ」とのみ考え、「誤謬・迷信と闘うには事実を重んじさえすれば良い」[注 8]と考える限り、プトレマイオスの方が科学的だとしなければならなくなる[62]。プトレマイオスが地動説を否定したのは慣性の法則を知らなかったからであって、その限りではまったく科学的であるとしなければならない。コペルニクスが褒められるのは運良く現代の学説と同じものを主張した限りであって、プトレマイオスが悪く言われるのは、事実を重んじたために現代の学説と一致しなかっただけだとしなければならない。本当はプトレマイオスの方が科学的だという評価が成り立つとする科学史家もいた[64]。

科学史の著者たちによる評価の混乱

それでは、プトレマイオスは当時としても充分科学的であったのであろうか。コペルニクスはこう反論している「プトレマイオス[65]は回転によって地球や地上のものが破壊されることを心配した。しかし、天よりもずっと運動が速く、地球よりずっと大きい宇宙に関して、なぜ彼は同じことを心配しないのであろうか[61]」。プトレマイオスは地上の力学によって地球の運動を否定した。プトレマイオスは地球の運動を他の天体の運動と分離したのである。そのことをコペルニクスは批判している[66]。こうなると「当時の目から見るとどちらも難点がつきまとっていた」ということになり、「実証的な科学者」はどちらにも与しない態度を取るべきであったということにもなりかねない[66]。判決は「慣性の法則の発見」を待つべきだったということになる[66]。ところが、地動説はその後教会の圧迫を受けながらも支持者を増やしていった。「どういう理由で賛成者が増えたのか不思議なこと」と書く科学史家も現れた[66]。

コペルニクスの矛盾の捉え方

科学史家の板倉聖宣はアリストテレスの強制的運動と自然的運動は摩擦と慣性の客観的矛盾を表現しているとした[67]。地上の運動の非慣性的運動も天体の慣性的運動もどちらも経験的事実として認めるしかない。慣性を発見できない限り、この2つの運動は現実に存在する矛盾として認めるしかない。プトレマイオスが地球の運動を否定したのは、それが地上の強制的運動に従うはずだという常識的見方をしたところにあった[68]。しかし、コペルニクスは地球もその仲間であるはずの太陽や月や惑星が自然的運動をしているのだから、なぜ地球だけが自然的運動をしないのか、なぜ自然的運動は地球上の何物も攪乱するものではないとしてはいけないのか? と反論した[69]。部分的な真理(地上の摩擦のある運動)を度外れに拡大する機械的考え方に導かれてアリストテレスやプトレマイオスは地球が静止していなければならないと考えた[69]。板倉は「その結果、嫌でも認めなければならない天体の運動において神秘主義に陥った」とする[69]。それに対してコペルニクスは天体運動に認められていた慣性運動を地球にも認め、地上の力学と対決させた。それが後にガリレオによる「地上の力学での慣性の発見」につながったのだと板倉は述べている[69]。板倉は、コペルニクスがつかんだプトレマイオス説の矛盾を(1)その現象論的限界性に基づく絶えざる理論の修正と混乱。(2)根本仮説としている円運動と一様円運動を暗黙のうちに捨て、離心円、疑心などという逃げ道を考えざるを得なかったという理論内部の矛盾。(3)実体論的考察を拒否したことによって最初から持っていた矛盾。の3つとしている[70]。[注 9]

コペルニクスの実体論的方法

板倉はコペルニクスが矛盾を客観的に認めて、毎日の経験を元にした常識的な機械論的な考え方に反対できた理由として、彼の実体論的方法論をあげている[71]。前述したようにコペルニクスが『アルマゲスト』の研究をした動機は「エカントを実在のものと認められなかった」ためであった。コペルニクスの目的が宇宙の真実の構造を明らかにすることにあったなら、天動説と地動説のどちらが決定的に正しいかを問題にせざるを得ない[72]。現代の目から見ると天動説も地動説も原点の取り方の相違に過ぎないので、簡単か複雑か以外に優劣が付かないように思えるが、コペルニクスは幾何学的な作図の問題以上のものを発見している[72]。コペルニクスは「地球がすべての回転の中心ではないことは、惑星の見かけの不等の運動および地球からの距離の変化によって証明されている。」と述べている[73]。惑星の明るさが変化することは古代ギリシャ人の時代から知られていた。しかし天動説はもっぱら天体の運行を詳しく計算しようとして、星の方位のみに注目して周転円を積み重ねていった[72]。ところがひとたび宇宙の構造が問題になると、「天体間の距離の問題」は極めて重要なものとなってくる。

コペルニクスは「惑星は夕方昇ってくるとき、すなわち太陽と衝にあって、地球が太陽と惑星の間にあるとき、いつも地球に最も近いのは確かである。反対に夕方沈むとき、すなわち惑星が太陽の近くにあるとき、いいかえると我々が太陽を惑星と地球の間に見るとき最も遠い。このことはそれらの回転の中心がむしろ太陽と関係している」ことや「金星と水星が太陽から一定角度以上離れることがないということを充分に証明している」と述べている[74]。天動説でもこれらの観測事実を何とか説明していたが、コペルニクスの弟子のレティクスは「火星の明るさの変化はどんな周転円を取っても説明するのに不十分」と記した[75]。

コペルニクスは幾何学的作図に満足できず、宇宙の真の構造を究めようとして地動説を立てて、天動説の誤っていることを明瞭にすることができた[76]。その結果、コペルニクスの理論では惑星間の距離が観測結果によって具体的に考察され、観測によって惑星間の距離を測定することが可能となり、惑星間の距離と太陽からの順序を決めることができた[77][注 10]。

理論の交代はなぜおこるのか

コペルニクスの事例は「科学理論の交代が起こる原因」に示唆を与える。「理論選択の基準はその単純性にある」というマッハ主義の解釈は、プトレマイオスが既に地動説の単純性を知っていたにもかかわらず、それを否定して天動説を作ったことからあてはまらない[82]。また、「基本理論の交代は理論外の契機によって起こる」、例えば新事実の発見とか他の理論の影響で生じるという説も当てはまらない。コペルニクスにはプトレマイオスが持っていなかった新事実など何もなかったからである[63]。「理論は事実に合わせて変わるという実証主義」も、プトレマイオスの天動説は観測事実の説明において大いに実証的であったので当てはまらない[63]。またトーマス・クーンの「パラダイム論」も「科学者による理論の選択は、もともと合理的な説明はできない宗教的回心のようなもの」と指摘するに留まり、理論の交代については何も説明していない[83][注 11]。

これに対して、基本理論の交代における矛盾の重要性を科学史家の板倉聖宣は古くから具体的に明らかにしている[85]。板倉は「新理論は旧理論の内部矛盾の検討を通して誕生する」と主張した[85]。コペルニクスはアルマゲストの理論に首尾一貫性の欠如による矛盾が生じていることに着目し、それを乗り越える過程で地動説に到達した[86]。そのため新理論の提唱者はしばしば古めかしい概念を引きずっている。コペルニクスもアリストテレスの運動論や一様円運動の概念を使っていた。そのため新理論と旧理論はしばしば「どっちもどっち」のように見られ、相対主義に陥ることがある[注 12]。それは理論内部の矛盾に着目することによって初めて乗り越えられる[88]。板倉は「このような矛盾の分析がこの歴史を解明する鍵であるが故に「矛盾」を真に理解し得ない科学史家はコペルニクスを評価し得なかった」と指摘した[89]。

→「板倉聖宣 § 科学思想」も参照

Remove ads

ナチス政権下での国籍論争

ドイツでナチスが勢力を誇っていた時代は、彼がポーランド人かドイツ人かが大きな論争の的となった(コペルニクスの国籍論争)が、現在は「多民族国家ポーランド王国の国民(すなわち国籍はポーランド人)であり、クラクフの大学を出るなどポーランドの教育を受けた、この地方のドイツ語の方言を母語とする家系(民族はドイツ人)出身の人物」、すなわち「ドイツ系ポーランド人」ということで落ち着いている。

記念

元素名

超アクチノイド元素のひとつ、原子番号112の元素はコペルニクスにちなんで "copernicium"(コペルニシウム)と命名された。この新元素名 "copernicium" は2009年に発見者であるドイツの重イオン研究所 (GSI) により提案された。その後 2010年の2月19日、コペルニクスの誕生日に合わせて IUPAC(国際純正・応用化学連合)から正式名として発表された[90]。その発表文の中では、コペルニクスが考えた太陽系のモデルが、ニールス・ボーアによる原子モデルに通じると述べられている。

その他

コペルニクスはポーランドでもっとも有名な偉人の一人であり、ポーランドには彼にちなむ事物が多く存在する。コペルニクスの生家はトルンの旧市街に現在も残っており、コペルニクス博物館となっている[91]。また、彼が観測を続けたフロムボルク城内のコペルニクスの塔にも1948年に同じくコペルニクス博物館が開設されている[92]。上記の2つはコペルニクスが実際に暮らした場所であるが、それ以外にもコペルニクスの名がつけられたものは数多い。ポーランドにおいて1965年10月29日より発行されていた1000ズウォティ紙幣に彼の肖像が使用されていた。この紙幣は1996年まで発行されていた。1945年にはコペルニクスの生地であるトルンに大学が設置されたが、大学名は彼の名を取りニコラウス・コペルニクス大学とされた。2005年にワルシャワに建てられたポーランド最大の科学館は、コペルニクス科学センターと名付けられている。1972年にはコペルニクス生誕500周年を祝うため、ヘンリク・グレツキにより交響曲第2番『コペルニクス党』が作曲された。

天文学関係においても彼にちなんで名付けられたものは多い。月面の嵐の大洋の東部にある最も目立つクレーターにコペルニクスの名が与えられている。また、1972年に打ち上げられ1981年2月まで運用されたOAO3号にもコペルニクスの名が与えられている。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads