トップQs

タイムライン

チャット

視点

シクロスポリン

ウィキペディアから

Remove ads

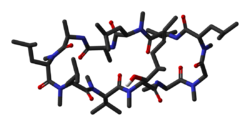

シクロスポリン(INN・BAN: Ciclosporin、サイクロスポリン(USAN: Cyclosporine)、旧BAN: Cyclosporin)は、真菌が産生する環状ポリペプチド抗生物質の一つである。免疫抑制剤。D-アミノ酸を1つ含む11のアミノ酸からなる。商品はサンディミュン、ネオーラルなど。WHO必須医薬品モデル・リストに収載されている[3]。WHOの下部組織によるIARC発がん性リストのグループ1(発がん性あり)に属する。

Tリンパ球によるインターロイキン-2,4,5,13やインターフェロン-γなどのサイトカイン転写を特異的かつ可逆的に抑制し、ひいてはサイトカイン産生と遊離を抑制する。これはカルシニューリンによる細胞内情報伝達阻害による。臓器移植による拒絶反応の抑制や自己免疫疾患の治療に使用される。副作用として、腎機能障害(腎毒性と呼ばれ、特にクレアチニン値上昇)、高血圧、多毛、歯肉増殖症などがある。使用量により血圧や腎機能のモニタリングが必要で使用期間も限られる[4]。

ネオーラルはエマルジョンとなるよう界面活性剤などが配合され、吸収が安定する製剤技術が用いられている。サンディミュンでは吸収にはバラツキがあった。

Remove ads

薬理

T細胞内で細胞質タンパク質の一つであるシクロフィリン(CyP,CypA/PPIA(細胞質型))と複合体を形成して細胞質でカルシニューリンを阻害する。T細胞の活性化は通常T細胞受容体の刺激による細胞内カルシウム濃度の上昇を起点とする。カルシウムがカルモジュリンと共にカルシニューリンを活性化し、カルシニューリンが核の転写因子(NFATc)を脱リン酸化し、NFATcが核に移動してIL-2等の遺伝の転写を開始させる。シクロスポリンがカルシニューリンの活性化を阻害する結果、T細胞の活性化が抑制されて免疫機能が抑制される[5]。これはタクロリムスと類似の薬理作用である。シクロスポリンはまたリンフォカインの産生とインターロイキンの放出を抑制し、エフェクターT細胞の機能を低下させる。細胞増殖抑制作用はない。

またシクロスポリンはミトコンドリア膜透過性遷移孔(MPTP)を構成するシクロフィリンD(CypD/PPIF,ミトコンドリア型)に結合し[6][7]、カルシニューリン経路を阻害する[6][8][9]。MPTPは心筋のミトコンドリア膜から発見された蛋白質で、カルシウムイオン(Ca2+)をミトコンドリア内部へ移動させる役割を持つ[6][7]。MPTPが開いてカルシウムが流入すると膜電位が変化する。これが乱れるとミトコンドリアは膨張し、機能不全を起こす[7]。

シクロスポリンはミトコンドリアでのミトコンドリア透過性遷移孔の開口を阻害し、アポトーシスを誘導する因子であるシトクロムcの放出を止める。これは臨床的には主要な作用機序ではないが、アポトーシスの研究においては重要な意味を持つ。

Remove ads

適応症

経口剤、注射剤

- 右記の臓器移植における拒絶反応の抑制/腎移植・肝移植・心移植・肺移植・膵移植・小腸移植・骨髄移植

- 眼ベーチェット病

- ベーチェット病以外の非感染性ぶどう膜炎

- 各種乾癬

- 再生不良性貧血・赤芽球癆

- ネフローゼ症候群

- 重症筋無力症

- アトピー性皮膚炎 日本で2008年10月に適応が追加された。

- 川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合)- ネオーラル内用液10%のみ適応症[10]

点眼液

- 春季カタル

サンディミュンは疎水性(トウモロコシ油に溶解)であるため、消化液の中では大きな油滴となり、吸収には胆汁酸による乳化が必要であるので、食事の内容やタイミング、胆汁酸分泌量による影響から、吸収にはバラツキがあった。ネオーラルはoil in water (o/w) 型マイクロエマルジョンとなるよう界面活性剤などを配合したものであり、吸収が安定するような製剤技術を用いた製品である。

獣医学

Remove ads

禁忌

タクロリムス(外用剤を除く)、ピタバスタチン、ロスバスタチン、ボセンタン、アリスキレン、アスナプレビル、バニプレビルを服用中の患者、ならびに肝障害または腎障害を持つコルヒチンを服用中の患者 等には禁忌である[13][14][15][16]。点眼薬は、眼感染症のある患者に禁忌とされている[17]。

副作用

乾癬では、使用初期の血圧上昇や、長期使用での腎機能の悪化があるためこれらの機能のモニタリングが必要である[4]。

添付文書に記載されている重大な副作用は以下がある[13][14][15][16]。

- ショック[注射剤のみ]、アナフィラキシー様症状[注射剤のみ]、

- 腎障害(5%以上)、肝障害(1%〜5%未満)、肝不全(1%〜5%未満)、急性膵炎(1%未満)、

- 中枢神経系障害(可逆性後白質脳症症候群、高血圧性脳症等)(1%未満)、進行性多巣性白質脳症(PML)、神経ベーチェット病症状(1%〜5%未満)[経口剤のみ]、

- 重篤感染症(1%〜5%未満)、BKウイルス腎症、

- 血栓性微小血管障害(溶血性尿毒症症候群(HUS)(1%未満)、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)様症状(頻度不明)等)、血小板減少(1%未満)、溶血性貧血(1%未満)、

- 悪性リンパ腫(1%未満)、リンパ増殖性疾患(1%未満)、悪性腫瘍(1%未満)、

- 横紋筋融解症(1%未満)、

- クリーゼ[ネオーラルのみ]

(頻度未記載は頻度不明。)

点眼薬には重大な副作用は設定されていない[17]。

その他の副作用として、5%以上に多毛が、1%以上に血圧上昇、悪心、嘔吐、振戦、高血糖、高尿酸血症、高脂血症、歯肉肥厚が発生する。

腎移植後にシクロスポリンを用いると高尿酸血症(時に痛風)が発生することがある[18]。これはクレアチニンクリアランスが低下する事で尿酸排泄量が低下する事による。代わりにアザチオプリンを用いる事で、痛風の発生を減らす事ができる。

腎毒性があり、副作用として神経症状を示すことがある。臓器移植された患者が出産する例もあり、シクロホスファミドやメトトレキサート等に比べ、生殖細胞への影響が少ない。シクロホスファミドのようなアルキル化剤やメトトレキサートのような葉酸代謝拮抗剤のようなDNAへの傷害性は少ないため、催奇形性は軽減されている。

Remove ads

代謝

シクロスポリン(Cyclosporin A)は吸収後、 Cyclosporin B, C, D, E, H, L、その他の化合物へと代謝される[19]。これらの代謝物の免疫抑制作用はシクロスポリンの約1割以下である一方で、腎機能障害作用は高い[20]。代謝物の個別の特性は充分に研究されていない。

開発の経緯

1969年にノルウェーの土壌に含まれていたTolypocladium inflatum から発見された[21]。

シクロスポリンの免疫抑制作用は1972年に発見され、腎臓移植[22]および肝臓移植[23]後の拒絶反応抑制作用が確認された。

米国で1983年に承認された。日本では1985年11月にサンディミュンが、2000年3月にネオーラルが承認された[24]:1。

臨床研究

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads