トップQs

タイムライン

チャット

視点

腎移植

健康な腎臓を患者へ移植する手術であり、腎不全を根治させる唯一の治療法 ウィキペディアから

Remove ads

腎移植(じんいしょく、英: Kidney transplantation または renal transplantation)は、末期腎不全患者に対する腎臓の移植のこと。腎臓移植(じんぞういしょく)とも言われる。末期腎不全患者における血液透析、腹膜透析に替わる治療法の一つ。提供される腎臓のドナーの生死により、死体腎移植および生体腎移植に大別されるとともに、ドナーとレシピエント間の遺伝的関連の有無などによって分類される。

歴史

1930年代の旧ソ連邦や1950年代のアメリカにおいて、死体腎移植の臨床例が見られるが、免疫抑制療法の無い時代のため、いずれも術後間もなく腎機能は廃絶している[1]。 具体的には1956年時点の29例のうち、移植腎が機能しないままレシピエント死亡6例(うち手術中死亡1)、移植腎が機能したがレシピエントの腎臓が回復したなどの理由で早期に移植腎摘出3例、移植腎が機能したが(その後機能停止などで)レシピエントが数十日ほどで死亡16例、長期生存4例(ただし最終的に移植腎摘出したのが1)という状況であった[2]。生体腎移植における世界最初の定着成功例は、1954年12月23日、米ボストンのPeter Bent Brigham Hospitalにおける、内科医ジョン・パットナム・メリル、形成外科医ヨセフ・マレー[3]らによる生体腎移植である。これは一卵性双生児間の腎移植であったため、移植された腎臓は拒絶反応を起こさず、レシピエントは術後8年生存し、ドナーは術後56年後の2010年、79歳で亡くなった。

日本においては、1956年、新潟大学で行われた昇汞中毒による急性腎不全患者に対する生体腎移植が最初であるが、これは患者自身の腎臓機能回復まで尿毒症などを起こさないように乗り切ることを目的とし、6日間無尿症(もしくは乏尿症)状態の患者をレシピエント、半年前から左側突発性腎出血で血尿がひどく、どの道左腎を摘出しなければならなかった患者をドナーとしたもので、ドナーの左腎を摘出後レシピエントの大腿部に移植し、4日間で合計465㏄の尿が出たものの4日目に出血がひどくレシピエントが貧血気味になった事と、レシピエント自身の腎臓が回復し始めた[4]ので、拒絶反応が起き始めたかどうかはっきりしないほどの短期間のうちに摘出してしまっている(摘出後の腎臓にはこれと言って炎症などの変化は見られず)[5]。生着をめざした腎移植は、1964年、東京大学で行われた慢性腎不全患者に対する生体腎移植が最初である[6]。

遺伝子型の適合しない腎移植は、X線照射などによる拒絶反応の抑制を必要とし[7]、その副作用として感染症やガンなど深刻な症状を引き起こした。しかし、免疫抑制メカニズムの解明の進展、1960年以降の免疫抑制剤の改良[8]、さらに移植臓器の保存技術の発展などにより、飛躍的に生着率が伸び、現在では全世界で年間数万件の腎移植が行われるに至っている。

一方で、腎移植を希望する末期腎不全患者は増加しており、移植臓器の供給が世界的に不足している。このため、自国外で臓器移植を行う移植ツーリズム[9]や金銭が伴う臓器取引、脳死患者からの移植など、倫理的な問題も顕在化している。

Remove ads

臓器の提供

- 生体腎移植

- 腎臓はヒトにおいて左右一対に存在する臓器であり、正常な腎機能であれば片方の腎臓でも恒常性の維持が可能である。このため、ドナーの左右どちらかの腎臓を、腎不全患者のレシピエントに提供する生体腎移植が可能となる。生体腎移植のほとんどが遺伝的に関連のある親子・親族間での移植だが、拒絶反応の抑制や血漿交換術の発展により、遺伝的に関連のない夫婦間や血液型不適合間の腎移植も増加傾向にある。

- なお生着率は、1964年の時点では、腎提供者が無血縁者の場合、生体・死体どちらでも受者の生存期間については有意の差は全く認められないと報告されていた[10]。しかしながら、2000年の段階で、生体腎の方が生着率、生命予後共に優れていることが判明している[11]。

- 「WHOヒト臓器移植に関する指導指針」によれば、生体ドナーは血縁関係があることを原則[12]としているが、諸外国では匿名の寄付や知人間への生体腎臓の寄付が認められている例[13][14]もある。

- 日本では、「日本移植学会倫理指針」により、生体ドナーを6親等内の親族間に限定するとともに、「望ましい臓器移植は死体からの移植であり、健常であるドナーに侵襲を及ぼすような医療行為は本来望ましくない」としている[15]が、2011年には偽装養子縁組による臓器売買事件が発生するなど、営利目的による事件[16]が発生している。

- 異種腎移植

- 人に対する異種腎移植の歴史は同種より古く、1906年にJaboulayがブタとヤギの腎臓をそれぞれ両側肘部に移植したのが初めで、その後サル(種類不明、1910年・1913年)の腎臓移植も行われたが、いずれも機能開始にすら至らず移植腎から尿は出なかった。その後移植免疫抑制法の発達である程度は対応できるようになり、1964年にヒヒやチンパンジーの腎臓を移植することが行われ、そのうちReemtsma et al.のチンパンジー腎臓移植6例中、拒絶反応で死亡が1・感染症死亡4・残りの1例は9か月間にわたり良好な移植腎機能を保てたという[17]。

- 2024年、拒絶反応が起きにくいように遺伝子改良したブタの腎臓を人間に移植する試みが行われている。2024年3月に世界初のブタからの腎移植を行った患者は2か月後に死亡した[18]。病院は「移植が原因ではない」としている[18]。

- 死体腎移植

- 脳死下あるいは心停止下の死体から臓器を摘出する死体腎移植は、生体腎移植における健康な人体を損なうリスクが無く、2008年に採択されたイスタンブール宣言においても「死体臓器提供による治療の潜在的な可能性は、腎臓のみならず他の臓器についても、各国の移植医療ニーズに応じて最大化されるべきである。また、死体ドナーによる臓器移植を開始あるいは拡大する努力は、生体ドナーの負担を最小化するために不可欠である。」[19]とされている。

- 日本では、末期腎不全による透析患者約30万人[20]のうち、献腎移植を希望し日本臓器移植ネットワークへ登録している腎不全患者が約1万2千人[21]にのぼる。一方で、年間の死体腎移植件数は200件程度にとどまっている。このため、移植が実現するまでの待機年数は平均して約15年と、非常に長くなっている[22]。

- 肝移植や心臓移植と異なり、腎移植は脳死下での摘出以外に心停止下での移植が可能であり、その保存期間は最長で48時間とされている。レシピエントの選択にあたってはHLAの適合度を最優先とし、年齢、透析歴、日本臓器移植ネットワークへの登録年数およびドナーとの地理的近接性などを考慮して優先順位を決定する。

- 日本では心臓停止後からの腎臓提供が多い[23]ため、提供腎臓の虚血による急性尿細管壊死のために腎機能の発現が遅れ、術後しばらくは透析治療が必要になる場合がある。また、手術の日程をあらかじめ決められないため、手術前に必要な合併症などの状態の検査などを事前に済ませておく必要がある。

- 病気腎移植

- 腎提供者を生体から得るのは「全くの健康者に精神的並び肉体的に苦痛を与える」という倫理的な問題があるが、泌尿器科疾患の治療によっては「摘出しなければいけないが、移植腎としては使える腎臓」が得られることがあり(こうした腎剔除術の適応になった腎臓を「free kidney」という。)、これを有効活用しようという発想のもとで行われた手法で、世界規模でも1964年3月15日時点で腎移植全体の374例中32例で行われておりドナー候補として少なからず選ばれていた。ただし、前述のように生体腎と死体腎の定着率は大きく変わらないことも移植が増えるにつれ判明したので、血縁者にこだわらないなら死体腎の利用が理想であり、それまでのつなぎと1966年代時点ですでに考えられていて、1961年以前から見ると近親者からの移植が増えるのに対し、移植件数でも比率でも率が下がっている[24]。

- 日本では前述の1956年に新潟大学で行われた日本初の生体腎移植も病気腎移植であったが、回復までのつなぎ目的ではない定着を目指したものでは、大阪大学で昭和40年(1965年)に相次いで2回病気腎(腎機能自体は正常)移植を行った報告があり、1例目は異常血管による血尿の患者の腎臓を慢性腎不全末期の尿毒症患者に、2例目は突発性腎出血の患者から摘出した腎臓を慢性腎不全(慢性糸球体腎炎)末期の患者に移植を行い、双方とも一旦はある程度容態の改善が見られた(第2例目ではドナーにあった血尿も改善した)が、第1例は術後10日目に細菌感染[25]で、第2例目は術後30日目に尿毒症[26]で死亡した[27]

- この当時の病気腎移植のドナーに選ばれたのは主に上記の血乳糜尿や突発性腎出血の他、尿管瘻や水腎症などの患者のものだった[28]

- ドミノ腎移植

- 親族間の生体腎移植であっても遺伝型が適合しないことになどにより移植が不可能な組み合わせを、複数の生体ドナーとレシピエント間で最適化する移植方法として、ドミノ移植が用いられる場合がある。[29]

- 組織工学に基づく人工腎臓

- iPS細胞により臓器を作成する研究が行われている[30][31]

- 2018年8月、東京慈恵会医科大学、熊本大学、明治大学は共同で、iPS細胞を用いての腎臓の再生医療について臨床研究を文部科学省に申請を行った。iPS細胞から肝臓の元となるネフロン前駆細胞を作成し腎臓へと育て、人工透析患者に移植することを目指すものである[32][33]。これまで実験段階では腎臓の再生は実現していたが、臨床への応用は嚆矢である[34][35]。

Remove ads

腎移植件数の統計

要約

視点

脳死下あるいは心停止下の死体からの臓器移植にあたっては、生前に本人が提供の意志を示していた場合に限るものとする国(オプトイン)と、生前に本人が提供を拒否していなかった場合以外は臓器提供の意志があるものとみなす国(オプトアウト)で、臓器の提供率に大きな差が見られる。(オプトアウト制度の国のほうが高い。)

しかし、オプトイン制度が導入されているアメリカでは提供率が高く、オプトアウト制度を採用するギリシャでは低い現象[39]も見られるなど、遺族の承諾の必要性の有無や宗教感情、死生観など臓器提供に関わる倫理的・文化的影響も大きい。

日本では、臓器提供に生前の意思確認が必要なオプトイン制度を採用しているため、未成年者からの臓器提供が困難だったが、「臓器の移植に関する法律」の改正により、2010年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な未成年者の場合にも、家族の承諾があれば臓器提供が可能となった。これにより、制度上は15歳未満の者からの脳死下での臓器提供も可能になったが、法改正後も移植件数に大きな変化は見られない。

日本の人口あたりの腎移植件数は先進国の中で最低であり、アメリカの1/5、韓国の半分程度である。

イランでは、1988年以降、臓器提供に対して1,200ドルの報酬と無料健康保険制度を提供することにより国内の腎移植の待機者はいなくなった[40]とされている。

適応と禁忌

日本移植学会「生体腎移植のガイドライン」は以下のとおり。

- 腎移植希望者(レシピエント)適応基準

- 末期腎不全患者であること

透析を続けなければ生命維持が困難であるか、または近い将来に透析に導入する必要に迫られている保存期慢性腎不全である- 全身感染症がないこと

- 活動性肝炎がないこと

- 悪性腫瘍がないこと

- 腎臓提供者(ドナー)適応基準

- 以下の疾患または状態を伴わないこととする

- 全身性の活動性感染症

- HIV抗体陽性

- クロイツフェルト・ヤコブ病

- 悪性腫瘍(原発性脳腫瘍及び治癒したと考えられるものを除く)

- 以下の疾患または状態が存在する場合は、慎重に適応を決定する

- 器質的腎疾患の存在(疾患の治療上の必要から摘出されたものは移植の対象から除く)

- 70 歳以上

- 腎機能が良好であること

日本移植学会 - 『生体腎移植のガイドライン』

腎移植は人工透析に替わる医療であるため、本人(小児の場合は家族)の希望を前提に行われる。生体腎移植の場合は、ドナー本人の善意に基づく自発的な提供意思の確認が行われる。偽装縁組による臓器売買事件以降、養子などからの提供の場合の審査を厳しく行うよう、ガイドラインの改定[41](日本移植学会倫理指針)が行われた。

生体腎移植の場合、透析治療開始後に腎移植を受けることが多いが、長時間の透析療法が困難な小児腎不全においては、透析開始前に腎移植を行うことも少なくない[42]。先行的腎移植[43]については、成人においても透析後移植と比較して生着率や生存率が高いとされている[44]。死体腎移植の場合、臓器移植ネットワークへの登録条件として、透析治療中であることとされてきたが、2012年より透析前の先行的腎移植の登録も可能となった[45]。登録にあたっては、透析後の登録と異なり、審査が必要となる。

レシピエントの手術は全身麻酔下で3時間以上におよび、輸血も行われる可能性が高いことから、心肺機能の不全、狭心性などの虚血性心疾患、不整脈、脳梗塞などの脳血管障害、肝障害がある場合は治療改善が必要となる。

糖尿病がある場合は、専門医による糖尿病治療の継続および網膜症、神経障害、冠状動脈・脳血管・四肢動脈などの血管病変などの合併症の評価および治療が必要となる。

移植後は継続して免疫抑制剤の投与が行われるため、活動性および潜在性の感染症、悪性腫瘍、膠原病などの活動性自己免疫疾患を有する場合、これらを悪化させる可能性がある。このため、移植前の治療改善が必要となる。

また、長期にわたる自己服薬を維持可能な管理・認知能力を要する。

Remove ads

術式

この節の加筆が望まれています。 |

- 死体ドナーからの腎摘出[46]

- 脳死下腎移植の場合、心停止前に家族の承諾を得てあらかじめカテーテルを挿入し、心停止後速やかに灌流および脱血を行うことが可能である。心臓が拍動を続けているため、電気メスにより止血しながらの摘出となる。

- 心停止下腎移植の場合は、心停止後からカニュレーションを準備する場合があり、臓器保存時間が失われたり、虚血による尿細管壊死が発生することがある。

- 生体ドナーからの腎摘出

- 従来は側腹部の皮膚、筋膜、筋肉を25センチほどの長さで斜切開し摘出する方法が採られてきたが、筋肉を切開しない方法や、腹腔鏡手術など、傷が小さく早期退院が可能な方法が広まっている。

- 摘出の際には、腎臓を包んでいる脂肪を剥離し、腎動脈管、腎静脈管、尿管とともに取り出す。取り出した腎臓の腎動脈には保存液を注入し、腎臓内の血液を保存液に置換する。

- 灌流された移植腎は冷却保存され、おおよそ30分後にはレシピエントの血管に吻合され血液が供給される。

- 通常は手術の翌日には歩けるようになり、数日~1週間程度での退院が可能である。

- 2009年、米国ジョンズ・ホプキンス大学で行われた移植腎摘出手術で、48才のドナーの女性の膣口から腎臓および尿管が摘出された。これは、ドナーの負担軽減および美容上のメリットがあるほか、肥満女性からの摘出も容易になるものと見られている。[47]

- レシピエントへの腎移植

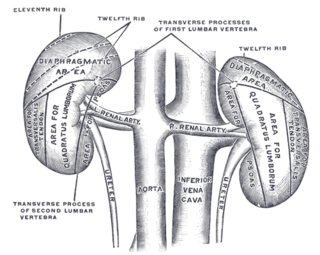

- 移植腎は、左右どちらかの下腹部を15センチ程度切開した後、腸骨窩の後腹膜下に収められる。移植腎の動脈、静脈をそれぞれ内腸骨動脈、外腸骨静脈に吻合し、尿管を膀胱の粘膜下に埋め込み接合する。

- 多くの場合、末期腎不全の腎臓は萎縮しているため、移植後も邪魔にならず摘出されないが、腫瘍や腎炎などを伴っている場合は摘出する場合がある。

- ABO不適合移植の場合、術前の血漿交換や免疫吸着によって、あらかじめ抗体値を下げるとともに、腎移植と同時に脾臓を摘出する場合が多い[48]。

- 術後の排尿のため、尿管にはカテーテルを留置することが多い。

- 移植後の入院日数は術後の経過および施設によって異なるが、日本では2週間から1ヶ月程度の入院となることが多い。

- 小児腎移植

- 小児は腎臓を収めるスペースが小さく、また、心臓に大きな負担がかかることがあるため、発育を待ってから腎移植を行うこともある。[49]

Remove ads

移植に伴う拒絶反応

人体には細菌やウイルスなどの異物が侵入した場合、これを識別し排除するための機能が備わっており、この一連の反応を免疫反応という。免疫反応は他人の臓器を移植した場合も同様に発生し、移植腎が拒絶反応を起こすことによって腎機能低下や廃絶の原因となり得る。

- 超急性期拒絶反応

- 移植直後から発生する超急性期拒絶反応は、ドナー抗原に対するレシピエントの既存抗体が、移植組織に結合して引き起こされる液性免疫と考えられている。

- 臓器虚血により移植腎を失う可能性が高く、多くの場合摘出が必要になる。現在では事前の血液型やHLA抗体の適合性検査により発生は稀であるが、輸血により抗体ができている場合や多次移植の場合に起こりうる。

- 急性期拒絶反応

- 急性拒絶反応は移植後3か月以内程度に起こる拒絶反応で、細胞傷害性T細胞(キラーT細胞)の遅延型反応によって引き起こされると考えられている。

- 腎臓移植において頻繁[50]に発生する拒絶反応であり、ステロイドパルス療法などの強力な免疫抑制療法によって多くの場合は正常に機能し、予後は長期生着が期待できる。

- 慢性拒絶反応

- 移植後3か月後以降に発生する慢性拒絶反応は、体液性免疫の他、免疫抑制剤の毒性、高血圧や高脂血症などの血管障害など様々な影響が考えられ、詳しい病態がわかっておらず、治療法も確立していない。免疫抑制剤を増やしたり血漿交換による抗体の除去が行われることもあるが、移植動脈硬化、移植片の虚血や線維化が徐々に進行し腎機能が低下していく。

Remove ads

手術に伴う合併症

他の手術と同様に、輸血や術創からの感染症が発生することがある。ドナー由来の感染症は事前に検査を実施しているが、検査は確実ではないため、HIV感染の例も報告されている[51]。また、厚生労働省が2012年に発表したところによると、ヒト T 細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)に感染したドナーから生体腎移植手術を受けた5人が、通常より20倍の高い確率でHTLV-I関連脊髄症を発症し、歩行困難になるなど重篤化していたことがわかった[52]。

手術後、移植腎は血管が吻合されると速やかに尿を生成し始めるが、移植腎の虚血により尿細管の細胞が壊死を起こしていた場合、尿が出なくなることがある。虚血時間が長い心停止下腎移植において起こることが多い[53]が、移植腎への血流が確保されていれば1~2週間で回復する可逆性の症状の場合が多い。この場合、尿が出始めるまで透析を行う。

手術により剥離した部位や血管の吻合部などからの出血により、術後の尿は濃いコーヒー色をしているが、通常は徐々に出血が収まってゆく。後腹膜に血腫を生じるなどの症状により移植腎が圧迫されると、移植腎の血流障害が発生することがあり、再手術が必要なことがある。

尿管の血流障害や長期の無尿による膀胱萎縮などにより、尿管や膀胱との吻合部から尿瘻を起こし、カテーテル留置によっても正常に戻らない場合、再手術を要することがある。

リンパ嚢腫や血腫による尿管狭窄や膀胱尿管逆流により移植腎に尿が逆流している場合、尿路感染症や水腎症の原因となるため、再手術が必要となることがある。

長期間の透析による血管の石灰化や動脈硬化、糖尿病による血管病変がある場合、移植腎の動脈に血栓や狭窄などの血流不全を起こし、再手術が必要となることがある。

Remove ads

生体腎と死体腎の予後の違い

生体腎と死体腎では腎移植後の予後が異なる。死体腎は脳死に伴う異常な生理学的変化を受ける可能性があり、長時間の低温保存される可能性があり、血縁関係のないレシピエントに移植される可能性がある[54]。対照的に、生体腎ドナーは慎重にスクリーニングされた健康な人から採取され、しばしばレシピエントと遺伝的血縁関係にある[54]。ヒト白血球抗原が一致した生体腎が最も生着率が高く、他人、配偶者、兄弟姉妹、親の生体ドナー間では生着率に有意な差が無い。死体腎はこれらに比べて最も生着率が低い(2000年、アメリカ)[11]。

移植片の生存期間

生体腎は通常、死体腎よりも生着期間が長い。生体腎は20~40年機能するのに対し、死体腎は10~15年である[55]。2023年の日本では移植腎の生着率は生体腎70.4%、死体腎53.6%である[56]。

移植後の転帰

インドでの55才以上の生体腎移植を受けた患者の1年後の生存率は93%、5年後の生存率は83%であった[57]。 死体腎では1年生存率79.1%、5年生存率74.5%であった[57]。日本では、5年生存率は生体腎移植で97.1%、献腎移植で93.1%、10年生存率は生体で92.0%、献腎で81.4%であり[58]、生着率、生存率ともに年々向上している[56][58]。死亡ドナーのレシピエントで、潜在的な生体ドナーがいたが実現しなかった場合の5年移植腎生着率は、生体ドナーのレシピエントと同様であった。しかし、生体ドナーの移植腎生着率は、生体ドナーの可能性を持たない死亡ドナーレシピエントよりも優れていた[59]。また、潜在的な生体ドナーを有するが非実現の死体ドナーレシピエントの5年患者生存率は、生体ドナーレシピエントと同様であったが、潜在的な生体ドナーを有さない死体ドナーレシピエントより優れていた[59]。つまり、移植前評価時に生体ドナーが特定されていることは、レシピエントの予後が良好であることが示唆される[59]。

Remove ads

医療事故

2013年4月13日、沖縄県浦添市の八重瀬会同仁病院において、65歳の母親から43歳の息子への生体腎移植で、提供者である母親が別の部位からの多量出血によるとみられる原因で手術中に死亡した。手術中の事故で腎移植ドナーが死亡した国内初の事例であり、日本移植学会は「ドナーの安全を担保できなかったことは、生体臓器移植の根幹を揺るがしかねない由々しき事態」として緊急注意喚起[60]を行うとともに、病院側へ詳細の調査・公表を求めた[61]。

同病院でのドナー死亡事故を受け、日本移植学会が行った緊急アンケートによると、同仁病院での事故以外に、埼玉医大国際医療センターで2013年1月に手術を受けた60代男性が術後の間質性肺炎と見られる合併症により死亡している他、術中に血管を損傷したり腸を傷つけるなどして重大な合併症を起こす事故が少なくとも5件起きていることがわかった[62]。

事故後に設置された外部調査委員会の報告書によると、執刀医が腹腔鏡下で腹膜などを剥がした後、下腹部の切開部に指を挿入し腎臓を摘出する際に手術部をカメラで監視しない「盲目的操作」によって動脈が損傷し、大量出血による心不全などで死亡したと見られる。調査委員会では腹腔鏡手術で問題が生じそうな場合は迅速に開腹手術に切り替える必要があると提言を行った[63]。

費用

- 自己負担額

- 日本では、特定疾病療養制度をはじめとしたさまざまな医療費助成制度により、ドナー、レシピエントとも大きな自己負担なく手術を受けることができる。退院後の診察、検査や免疫抑制剤の費用についても、自立支援医療制度[64]に加え、各自治体の助成制度により、自己負担額も無料になる場合も多い。

- 透析開始前の腎移植などにより、これらの助成制度が適用されなかった場合でも、保険診療で行われた場合は高額療養費制度が設けられているため、極端に高額な自己負担額が発生することはない。しかし、海外渡航による腎移植は、当該国の保険制度に該当しない場合、全額自費負担のため極めて高額となる。

- 2012年、徳洲会系の医療法人により、病気腎移植の先端医療への適用申請[65]が出された。これに対し、日本移植学会など5学会はドナーの利益を損なう恐れがあるとして反対声明を発表した。その後、厚生労働省の先進医療専門家会議において、病気腎移植は医学的に問題が多いとして否決された[66]。従って、病気腎移植が日本移植学会作成の「生体腎移植ガイドライン」に則らないと判断された場合、施術した病院は保険請求できず[67]、患者負担あるいは病院負担となる。

- 保険点数

- 平成28年医療診療報酬点数表によると、以下の通りとなっている[70]。

- 移植用腎採取術(生体) 35,700点

- 移植用腎採取術(死体) 43,400点

- 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) 51,850点

- 同種死体腎移植術 98,770点(脳死加算40,000点)

- 生体腎移植術 62,820点

- 医療経済

- 医療経済の観点から腎移植と透析療法を比較した場合、透析は生涯に亘り少なくとも月に40万円のコストが発生する一方、腎移植は初年度の手術費は高額となるものの、その後は投薬と月1回程度の診察が主となるため、数年の内に血液透析や腹膜透析よりも低コストとなる。

- また、患者が労働年齢の場合の生産性から見ても、通院回数や食事制限など日常生活での優位性が期待でき、10年程度の生着を達成できれば、比較的ローコストな医療と考えられる[71]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads