トップQs

タイムライン

チャット

視点

テラヘルツ波

ウィキペディアから

Remove ads

テラヘルツ波(テラヘルツは)は、光と電波の中間の周波数領域にある電磁波である[1]。テラヘルツ波の周波数は、1THz(波長300μm)前後である[2]。

概要

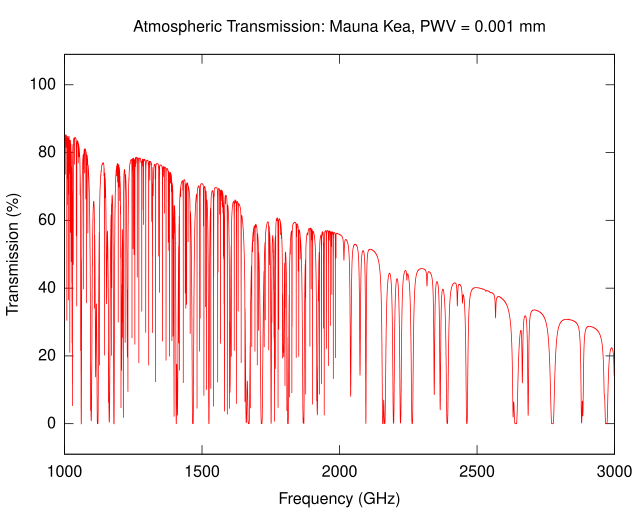

光波と電波の中間領域に当たり、光学測定系の構築が可能と言う特長を持つ。大気中では、おもに水蒸気による吸収により減衰が大きく、伝搬距離が限られる。

分子結晶などの固有の振動周波数が存在し、発生と検出が困難とされる。

応用技術にテラヘルツ時間領域分光法がある。テラヘルツ波の発生と検出には光伝導アンテナや電気光学結晶(非線形光学結晶、ZnTeなど)を用い、プローブパルス光が光伝導スイッチなどに照射された瞬間のテラヘルツ電場に比例した信号を時系列で測定し、電場の時間波形をフーリエ変換することによりテラヘルツ波の位相と振幅を同時に独立して検出することが可能である。位相のそろった縦振動分極の一つであるコヒーレント縦光学フォノンを用いたテラヘルツ波発生素子もある[3]。

テラヘルツ波が注目される要因に、フェムト秒レーザーパルスを用いた広帯域テラヘルツパルスの発生・検出法の開発がある。このテラヘルツ時間領域分光法(Terahertz TimeDomain Spactroscopy:THz-TDS)は広く用いられている[4]。

電磁波における最後の未踏領域とされ、市場全体で2014年の5470万ドルから2024年に12億ドルを見込み[5]ベンチャー企業の参入が相次ぐ。真空チャネルトランジスタが微細化されて低電圧で動作可能になると、超高速で動作する増幅・スイッチング素子が期待され、テラヘルツ波がスマートフォンやIoTなどの超高速通信に利用が期待される[6]。

Remove ads

歴史

要約

視点

最初のテラヘルツ波による撮像は1960年代である。

1995年にテラヘルツ時間領域分光によって撮像された画像は細部も再現していた。この実験はトム・クランシーの小説にも登場する。

2005年に大阪大学のグループがテラヘルツトモグラフィの撮像に成功した[7]。

2006年4月、JSTの研究チームは、世界で初めて、テラヘルツ波の個々の光子(光粒子)を検出し、画像化することに成功したと発表。量子ドット検出器(ガリウム砒素・ガリウムアルミニウム砒素のヘテロ構造)を用い、冷却温度0.4K以下(実際0.3K)で動作。感度は従来の波検出方法比1000倍高く、波長約132μm、空間分解能50μmで検出[8]。

2008年、ハーバード大学の技術者達は、室温で半導体発振器(量子カスケードレーザー)でテラヘルツ波を発振したと発表した。これまでは極低温に冷却しなければ発振できなかった。これにより実用化に向けて大きく前進した[9]。

2009年9月に岩手県立大学の倉林徹らが、テラヘルツ波を照射して振動波を確認してカシミヤの純度を数分で識別する技術を開発した[10]。

2013年3月にパイオニアとロームの研究グループは、共鳴トンネルダイオードを使用したテラヘルツ波による透過イメージングに世界で初めて成功した[11]。

2023年5月15日、NICT、住友大阪セメント株式会社、名古屋工業大学及び早稲田大学は、285GHzのテラヘルツ波信号を光技術で分配・伝送し、32Gbps(4QAM変調)の通信を世界で初めて実現したと発表。リチウムニオブ酸(厚さ<100μm)を使用したテラヘルツ波-光変換デバイスと、波長切替可能なレーザーを用いたRadio over Fiber(RoF)技術を開発。信号切り替え時間は10マイクロ秒以下、伝送距離約5m(48dBiレンズアンテナ使用)[12]。

2025年2月19日、三重大学、株式会社国際電気、デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ株式会社、株式会社KDDI総合研究所、東洋電機株式会社は、共同で開発したテラヘルツ帯トランスシーバーをSEQSENSE(シークセンス)社の自律移動型セキュリティロボット(SQ-2)[13]に統合して行った高速通信のフィールド実証に成功した(移動速度約1.5km/h、通信速度は4.54Gbps、通信エリアは20m×約1mの範囲で実現)[14][15]。

さらに2025年4月22日、テラヘルツ帯(273GHz)と全光無線通信システムを連動させ、4.54Gbpsの通信を実現(システム構成は、20mの屋外光無線リンク(東洋電機製)と5mの無響室内テラヘルツリンク(国際電気製)で、Wバンドフォトダイオード受信機(91GHz)を用い、273GHzのキャリア波を生成)。

自律移動する警備ロボットとのテラヘルツ帯通信の成功は世界初[14][15]。

NICTのBeyond 5G/6G研究プロジェクト[16]の一環で、SEQSENSE(シークセンス)社などと協力して実施[13]。

移動する物体とのテラヘルツ通信は難易度が高く、これにより自動運転車や物流ロボットでの応用が現実的となった。

Remove ads

発振源

テラヘルツ波は黒体放射で約10ケルビン以上の温度の大抵の物から放射される。この熱放射は微弱である。テラヘルツ光源は、広帯域テラヘルツパルス光源と単色テラヘルツ光源の2種類に大別される。2015年に利用できるテラヘルツ波の発振源はジャイロトロン、後進波管、遠赤外線レーザー、量子カスケードレーザー、自由電子レーザー、シンクロトロン放射、フォトミキシングソース、タンネット/ガン・ダイオード、HBT/HEMT、ジョセフソン素子、窒化ガリウム半導体素子、共鳴トンネルダイオード[17]、DAST有機非線形光学結晶[18][19][20]、テラヘルツ時間領域分光に使用されるシングルサイクルソースなどである。

従来はテラヘルツの発振と検出には超伝導素子が使用されていた[21][22]が、極低温に冷却しなければならず不便なため、ミリ波とサブミリ波の半導体発振器が長年求められており[23]、近年はGaNのような化合物半導体[24]や有機非線形光学結晶である三フッ化N,N-ジエチルアミノ硫黄(DAST)[18]を用いて非線形光学効果による室温で発振に成功している。

新しい発振源として高温超伝導体の結晶を用いる研究が筑波大学で開発された[25]。ジョセフソン素子を使用することで発生させる。

レーザーで励起してテラヘルツ波を発生する有機非線形光学結晶DASTを用い、1から20THzの広帯域波長可変単色テラヘルツ光源が報告されている[4][26][27][28]。

単色テラヘルツ光源は、単位周波数あたりの強度が強いことや、周波数強度を直接測定できるため測定結果が試料の形状に依存しにくい利点を有する[4]。

応用分野

脚注

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads