トップQs

タイムライン

チャット

視点

ハムレット (オペラ)

ウィキペディアから

Remove ads

『ハムレット』(フランス語: Hamlet、正確には「アムレ」だが「アムレット」とも記される)は、アンブロワーズ・トマが作曲したフランス語による5幕のグランド・オペラ。1868年5月9日、パリ・オペラ座にて初演された[1]。ウィリアム・シェイクスピアの悲劇『ハムレット』を素材にしたオペラは数多く作曲されているが、このトマの作品が最も有名である。

作曲の背景

トマはハムレットをテノールとして作曲することを想定していたが理想的な歌手がいなかったため、バリトンのジャン=バティスト・フォールをハムレットに設定して作曲を進めた。これがバリトンを主役とするオペラの傑作の誕生の背景となった。また、ライバル視していたグノーが同様にシェイクスピア劇に基づくオペラ『ロメオとジュリエット』を1867年4月27日にパリのリリック劇場で初演し、大規模な成功を収めたこともあり、作曲に力を注いでいたのだった。

初演及びその後

要約

視点

1868年5月9日のオペラ座での初演は大成功だった。常套的なスタイルだったにもかかわらず、作曲が優れ、同時代の人から「ジャコモ・マイアベーアやフロマンタル・アレヴィの時代以後の最も重要なオペラ」と見なされており[2]、アレヴィ後にオペラ座で上演された新作の中で最高傑作となった。フォールと驚異的なコロラトゥーラを歌うオフェリ役にクリスティーナ・ニルソンを主役に得たことも、本作が歓呼を持って迎えられる要因となった。僅か16カ月しか隔てられていない『ミニョン』と本作の成功は間もなく国際的なものとなり、トマの名声は確立された。彼はオベール の後を継いで、パリ音楽院の院長に就任することとなった[3]。

本作は『ミニョン』に続く、トマの最大の成功作だが、初演後の5年以内にライプチッヒ ブダペスト、ブリュッセル、プラハ、ニューヨーク、サンクトペテルブルク、ベルリン、ウィーンで上演された。英国初演は、1869年6月19日にロンドンのコヴェント・ガーデンロイヤル・オペラ・ハウスにてアルディーティの指揮、クリスティーナ・ニルソン(オフェリ)、シニコ、カルシ、チャールズ・スタンリー、パガジョーロらの配役で行われた。オフェリの役は初演時にはクリスティーナ・ニルソンが演じたが、その後もネリー・メルバ、アデリーナ・パッティ、マリア・バリエントス、そして狂乱の場を断固たる調子で堂々と歌い上げたマリア・カラスに至る偉大な歌手たちによって演じられてきた。ハムレットの役は声に輝きのある偉大な歌手を必要とするが、初演を行ったジャン=バティスト・フォール、その後のヴィクトル・モレル、モーリス・ルノー、アルチュール・アンドレーズ、ティッタ・ルッフォたちは、特にそうした資質を備えていた[4]。アメリカ初演は1872年3月22日にニューヨーク・アカデミー・オブ・ミュージックにてクリスティーナ・ニルソン、カリー、ブリニョーリ、バル、ジェームズ、コレッティらの出演で行われた[5]。なお、英国初演に際しては、《ハムレットが死ぬ》結末の版が差し替え用として特別に準備され、これが使用された。日本初演は1948年に演奏会形式ながら藤原歌劇団によって大隈講堂にて実現し、1989年には松尾葉子が指揮[6]を務め、モーツァルト劇場によって東京グローブ座 にて舞台初演がおこなわれた[7][8]。 1980年代からは本作への興味が回復し再び各地の歌劇場が取り上げるようになっており、近年歌劇場のレパートリーから外れるようになってしまった『ミニョン』に代わってトマの代表作としてしばしば取り上げられている。現在では、オリジナルのエンディングのほうが多く取り上げられているが、イェーテボリ歌劇場のケースのように同一のシリーズ中でも日替わりでエンディングを入れ替えるような対応をする上演形態も見られた[9]。 近年の注目すべき上演としては、2023年のパリ・オペラ座での上演が挙げられる。リュドヴィク・テジエの主役に、リセット・オロペサ(オフェリ)、エヴ=モード・ユボー(ジェルトリュード)、ジャン・テジャン(クロード)、指揮はピエール・デュムソー、演出はクシシュトフ・ワリコフスキという有力なスタッフにより、オリジナルのエンディングにて行われた[10]。

Remove ads

楽曲

要約

視点

形式としては、ジャコモ・マイアベーアの『ユグノー教徒』(1836年)を代表とするグランド・オペラの形式をとっているので、(1)5幕(または4幕)仕立て、(2)劇的な題材、(3)歴史的な興味を惹きつけ、(4)大合唱やバレエなどの多彩なスペクタクル要素、(5)異国情緒などの特徴を備えている。グランド・オペラとしては後期の作品となる。管弦楽について見ると、トマの音楽はとりわけ彼が主人公の不安な心情を探し求めつつシェイクスピアの原作に近づく時、台本より遥かに高い水準を示している。それは例えば、イングリッシュホルンの独奏によって始まる有名な〈生きるべきか、死ぬべきか〉の場面やハムレットと母の対決の場面などの美しく成功している場面などに見られる。ハミングの合唱は、オーケストラの中にサクソフォーンを導入していることと共に、大きな効果をもたらした、かなり革新的な試みである[4]。トマは、サクソフォーンをオペラに使用した最初の作曲家である[11]。トマは音色の響きに非常に感じやすい耳をもったオーケストラの大家であった。トマの、ことに木管楽器の音色に対する繊細な感覚は、一幕二場の城壁の場や四幕での農家の娘たちの踊りで示されている[12]。

声楽部分では、グランド・オペラやベルカント・オペラでは「狂乱の場」がヒロインのために設けられることが多いが、オフェリの〈遊びの仲間に入れて下さい〉はベッリーニの『清教徒』(1835年)のエルヴィラが歌う〈あなたの優しい声が〉とドニゼッティ作『ランメルモールのルチア』(1835年)でルチアが歌う〈苦しい涙を流せ〉と並ぶ三大「狂乱の場」となる[13]。異国情緒の点では、「北欧由来のメロディーが取り入れられている。それは第四幕のオフェリのもの悲しい〈バラード〉「色白で金髪の」(Pâle et blonde)。スウェーデン民謡の一節によるもの」が巧みに使われている[14]。

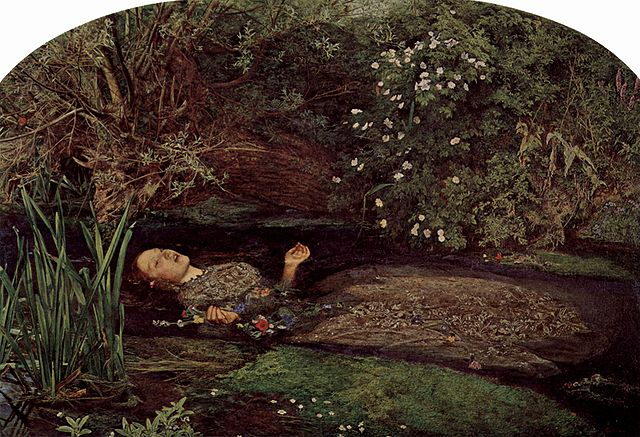

『ニューグローヴ世界音楽大事典』によれば「この作品が当初成功を収めたのはディヴェルティスマンの置かれた第4幕のおかげであった。次いで、華やかではあるが、劇的には不自然なオフェリの狂乱の場が続き、オフェリは水の精の歌詞のない合唱とハープを伴奏として舞台袖で溺死する。-中略-本作の力強い場面は城の防壁に亡霊が初めて現れる陰鬱な雰囲気の場面で、役者の一団を招き、彼らの浮かれ騒ぎの中で、ハムレットが歌う乾杯の歌を歌う熱っぽい回想、第3幕でハムレットが母と対決して歌う劇的な力強い二重唱などである。総譜上には数多くのスカンジナビア的要素が見られる。オフェリの第2幕のアリアの変イ短調の部分や第4幕のバラードなどはグリーグ風の色調を帯びている。さらに、本作はサクソフォーンのパートを含む最初のオペラとして注目に値し、この楽器で役者たちの場面に皮肉な色合いを与えている[15]。

オフェリの狂乱の場

安川智子によれば「本作はグランド・オペラであるため、第4幕第2場のオフェリの〈シェーナとアリア〉がバレエとしての場の中に組み込まれ〈踊り〉の要素が狂乱の手助けをする(だだし、現代の演出ではこのバレエが省略されることが多い)。18世紀のオペラとは異なり、レチタティーヴォとアリアが1曲ずつ明快に区別されるのではなく、レシ(フランス語における〈語り〉)がより劇的な音楽と自然に繋がり、一続きの〈場(シェーナ)〉を構成する。拍子とテンポが細やかに変化することで、オフェリの不安定な精神状態が表現される。第2場全体は大きく分けると、レシを中心とするシェーナとワルツ、バラードの3つの部分からなる。ワルツは明るく軽快な曲調(変ロ長調)オフェリはアムレットとの結婚式に自分がいるものと錯覚し、周りの農民たちに花を分ける[注釈 1]。音楽的にはこのワルツは重要な役割を持っている。まず、次に続くバラードと好対照をなすことで、急に気分が変わる異常ぶりを際立たせる。さらに、前後の第1場、第3場でバレエとして踊られる曲の中に同じワルツが組み込まれることで、第4幕全体の統一感が生まれる」[16]。さらに、安川智子は「バラードでは〈アンダンティーノ・コン・モート(3⁄4拍子)〉で歌詞がしっかりと歌われ、その後に「ああ!」とラ、ラ、ラだけによる〈アレグレット(2⁄4拍子)〉の音楽的部分が続く、この部分が組合せを変えて反復され、4⁄4拍子の技巧的な終結部へと導かれる。バラードの歌詞は妖精ウィリと水の精シレーヌそれぞれ1番と2番で登場する[注釈 2]。ウィリは結婚を目前に亡くなった花嫁たちの精で森に迷い込んだ男性たちを死に至らしめる。シレーヌは妖艶な声で船乗りたちを水に引き込む。伝説の力を借りて、オフェリの立場とその成り行きを観客に同時に伝える見事なバラードであり、音楽は2度繰り返されるうちに鬼気迫るほどの狂気に高まっていく」と分析している[17]。

Remove ads

リブレット

要約

視点

リブレットはジュール・バルビエとミシェル・カレによりフランス語で作成されている。シェイクスピアの原作からラストが大きく変更されており、オフェリの葬列でアムレがクロードを殺害してデンマーク王となることを宣言するところで終わっている。シェイクスピア劇の社会的受容状況の相違などから、初演時には大きな問題とならなかったが、時代を下るにつれて原作を冒涜していると言った批判が現れるようになった。なお、1869年の英国初演の際に、《ハムレットが死ぬ》結末の版が作曲され、これが使用された。一般的には、オペラ制作にあたって原作の筋立てが改変されるのは、音楽的制約や声域別の主要な歌手や合唱への楽曲の割り当てなどの都合からむしろ当然なのだが、この場合、原作の知名度が非常に高く、結末が異なっていたために影響が大きくなったものと思われる。加えて、この台本作家のコンビが作成したリブレットとシェイクスピアの原作との間にはアレクサンドル・デュマ・ペールとポール・ムーリスが1847年に共訳した訳本が存在していることも指摘されている[18][19]。デュマ版の『ハムレット』では第1幕でアムレットとオフェリのラブシーンが追加されており、最終幕では前王の亡霊が現れて、アムレットを死なせない[注釈 3]。亡霊が冒頭にしか出てこないのは不自然だから、結末にも出現させて、均衡をはかった方が良いという判断によるものである[21]。

原作からオペラに仕立てるにあたって、台本作家たちは、オペラは構成が明快でないと歌の聴きどころを作るのが難しいので、主要人物はテノール(アムレット)[注釈 4]、ソプラノ(オフェリ)、バス(クロード)、メゾソプラノ(ジェルトリュード)の4人だけとし、登場人物全体としても端役以外は15人ほどと原作の半分にしている。男性歌手と女性歌手のバランスが良いことを求めるグランド・オペラの伝統に従い、オフェリの持ち分が増やされた。また、ラエルトを前向きなアムレットに理解のある好青年にして、最終幕での2人に起こる決闘の悲劇性を高めた。また、ジェルトリュードを最初から前王暗殺の共犯者に設定して、母と子の対立に緊張感を深めている。トマは、このリブレット第1稿を4幕仕立てから、5幕物に改変させた[22]。

この台本作家のコンビは1859年3月19日にパリのリリック劇場で初演されたグノー の『ファウスト』でも原作の大胆な改変を行っている。1868年のパリ・オペラ座における上演に際して、グノーは台詞を朗唱(レチタティーヴォ)に変更、バレエ音楽を追加し、グランド・オペラに改訂した。当初はドイツなどで原作に対する冒涜だといった非難を浴びた。しかし、結局これが現在上演され続ける成功作となっているという周知の事実が背景にあるものと見られる。オペラ研究家の岸純信は「父の敵を斃したとはいえ、不義の母は修道院に向かい、恋人オフェリは狂い死に、その兄ラエルトの憎しみを受けるアムレットには、もはや平安の時は訪れない。心の拠り所を全て失った彼は真の孤独を抱えつつこの先の人生を全うしなければならないのである。人々の歓声が盛大であればあるほど、王子の虚しさもいっそう鮮やかになる。それはまさに、オペラだからこそ描ける真実味。原作を超えるその無常観はいまも色褪せてはいない」と結んでいる[11]。

Remove ads

評価

『エスプリの音楽』の著者で「モーツァルト劇場」を主宰し、1989年に本作の演出[23]を担当した高橋英郎は「《ハムレット》の色彩は暗いが、饗宴の場の〈ああ!今日こそは追い払おう〉の磊落さ、オフェリの狂乱の場の〈さよなら、と彼は言った〉以下の詩情、ハムレットと母の対話する〈光を疑うがいい〉(Doute de la lumière)のリリシズム、亡霊の場の墓場のような荘重さなど、多様な音楽の変化がアンブロワーズ・トマへの賛辞を引き起こすことだろう」と語っている[24]。

『フランス・オペラの魅惑』の著者である澤田肇は「トマのオペラはシェイクスピアの原作をあちらこちら改変しているため、馬鹿げているとか冒涜だとか拒否反応を示すシェイクスピアファンが多かった。しかし上演されるのはオペラであって演劇ではない。もとの戯曲をなぞるだけの作品では、優れたオペラにはなり得ない。極限におかれた人間のドラマが歌と音楽を通して浮き上がる現実的でモダンな作品、それが『ハムレット』なのである」と述べている[25]。

『シェイクスピア劇のオペラを楽しもう』の著者である福尾芳昭は『ハムレット』には「戴冠式、宴席、行進、バレエ、大合唱などのグランド・オペラに付きものの道具立てが揃っていて、豪華な見せ場が耳目を楽しませ、その上、亡霊の出現、劇中劇、狂乱の場などもある。盛りだくさんのこれらの道具立てが舞台を賑わし、耳目をそこに釘付けにする。」さらに「第三幕は劇的にも音楽的にも見事な出来栄えである。ここにはハムレットの有名な〈生きるべきか、死ぬべきか〉の哲学的モノローグがあり、現王の罪の意識と良心の呵責の葛藤のアリアがあり、さらに全曲のクライマックスとしてハムレットと王妃との二重唱による対決があり、彼女の非道の告白がある。この幕は正しく劇的緊張と迫力の連続であり、聴き応えのある歌の連続である。」とし、さらに「トマのオペラの一特徴はイタリアのベルカントにも匹敵する表情豊かな旋律美である。特に、オフェリのアリアやバラッドでは華麗な装飾音が彩り豊かに旋律を飾り、また、装飾歌唱はハムレットの歌うシャンソンのように男声にも聴かれる」と指摘している[26]。

Remove ads

登場人物

Remove ads

楽器編成

演奏時間

第1幕:約52分、第2幕:40分、第3幕:35分、第4幕:25分、第5幕:約20分、バレエ:約17分、合計:約3時間15分

あらすじ

要約

視点

舞台:中世のデンマーク

第1幕

第1場

- デンマークのエルシノール城内の宮殿の広場

不気味で暗い序曲に続いて壮麗なファンファーレと入場行進で幕が開く[注釈 5]。そこには人々が集まっており、2ヵ月前に逝去した前王の妃ジェルトリュードが、前王の弟で王位継承者となっているクロードと結婚し、再び王妃となることを祝っている。この場面はブラスの輝かしい咆哮と大合唱で歌われ、グランド・オペラらしい大変壮麗なシーンとなっている。王が現れ、デンマーク国民に対する忠誠を誓い、ジェルトリュードの頭に冠を置く。王妃は王子アムレが姿を見せないので心配する。戴冠式は無事に終了し、宮廷の人々は王、王妃と共に退場する。宮殿の奥からアムレが一人現れる。彼は父の死後僅か2ヵ月しか経っていないというのに母が叔父と結婚することに疑念と激しい嫌悪感を抱いている。そこに恋人オフェリが現れる。彼女はアムレを愛しており、彼が宮廷を去るつもりだという噂を聞いて胸を痛めていたのだった。オフェリはアムレの苦悩を和らげようと優しく慰めるのだった[注釈 6]。アムレは彼女の純粋な愛に唯一の生きがいを感じ、オフェリへの永遠の愛を誓い、オフェリと共にデンマークを離れて遠くに行こうという。彼は今も変わらず愛していると言って彼女を安心させると言い、二人は晴れ晴れとした調子で恋人たちの二重唱〈光を疑うがいい〉(Doute de la lumière)を歌い上げる[注釈 7]。すると、オフェリの兄ラエルトが現れ、王の命令で今夕にもノルウェーに向けて出発しなければならなくなったと告げ、妹のことをよろしく頼むとオフェリをアムレに託し、アリアを歌う。遠くから祝宴の始まる音が聞こえ、人々が現れ始める。オフェリはアムレを結婚披露宴に誘うが、彼は出席を断り、一緒に行かず、立ち去ってしまう。オフェリは祝宴に、ラエルトは旅へと向かう。宮廷の人々が現れ合唱が始まる。廷臣のマルセリュとオラシオが現れ、王子アムレはどこにいるかと尋ねる。人々がなぜ王子を捜すのかと問うと、2人は昨夜城壁の上で、先代の王の亡霊を見たのだと小声で言い、そのことを王子に告げなければと言い立ち去る。

第2場

- 城が奥に見える空地、月が雲間に見え隠れしている

場の前奏としては長めの前奏曲が奏される。マルセリュとオラシオが前王の亡霊が現れるのを待ちながら空地にやって来る。そこにやって来たアムレに実は昨晩ここに前王の亡霊が現れたのだと報告する。それを聞いて激しく動揺するアムレに二人の親友は更に王の亡霊は夜中に三度も現れ、鶏が鳴くと姿を消したと話す。アムレが何も話さなかったのかと聞くと、マルセリュは「亡霊は一切言葉を発しなかった」と答える。アムレたちは父上の亡霊は必ず戻って来るだろうと考え、同じ場所で待つことにする。やがて、真夜中の鐘が鳴り、舞台奥の方が薄明るくなり前王の亡霊が現れる。アムレが父上よ、なぜ黄泉の国から戻られたのかと問うと、亡霊はオラシオとマルセリュにここを離れ、場を外すようにと手振りで指図する。アムレが心配そうな親友たちを遠ざけると、亡霊は弟クロードがアムレの母と不倫をし、自分が寝ているときに耳に毒薬を注ぎ、暗殺したのだと語る。その時、王城から祝宴の音が聞こえてくる。亡霊は息子に向かって、邪悪な弟クロードに必ず復讐せよと命じ、しかし母には危害を加えるな、ジェルトリュードには天罰が下るであろうから、と告げ、消えていく。アムレは父の言葉に従うこと亡霊に誓う。

第2幕

第1場

- 王宮の庭

オフェリは近頃アムレが全く自分に無関心で、殆ど彼女に声も掛けず、彼女をすっかり忘れたかのような様子なので、その不安に苛まれる心境を吐露して「昨日から彼の手は」(Sa main depuis hier)を歌う。その心配を紛らわそうとオフェリは本を読み始める。〈アリア〉「さらば、僕を信じて、と彼は言った。」を歌う。遠くにアムレの姿が見えるので、オフェリは側に来てくれるかと期待しながら、本を読み続けるが、彼はなんと姿を消してしまう。オフェリは恋人を失ったことを嘆き、長大なアリアを歌い終わる。そこに王妃が現れ、オフェリの悩む様子にどうしたのかと訊ねる。彼女はアムレがもはや自分を愛していないので、王宮を去り、どこか遠くに身を隠したいと言う。王妃はそのような軽率な行動はやめるよう諭す。実は自分も最近の王子の様子がおかしいのに気がついている。しかし、それを正気に戻せるのはオフェリの愛だけなので、王宮に留まるように説得する。オフェリは王妃の言葉に従うことを約束して立ち去る。 そこに王が登場し、アムレの不可解な行動を怪しみ、もしや真相を知ったのではないかと王妃と話す。そこヘアムレが来るので、王は話を中断する。アムレは王に王宮でパントマイムを上演してよいかと、許可を求める。王はそれを許可し王妃とともに立ち去る。そこヘマルセリュたちがコメディアンらの一座を連れて現れる。アムレは皆に酒を振る舞い〈シャンソン〉「酒は悲しみを忘れさす」(O vin, dissipe la tristesse)で厭世的人生観と悲哀払拭を歌う。

第2場

- 城内の大広間、仮設の舞台が用意してある

王、王妃をはじめとして宮廷の人々が次々と芝居見物のために登場する。オフェリはアムレの異常に険しい表情を見て恐怖に慄く。アムレはオフェリの足もとに座り、黙劇が始まる。アムレはこの劇は老王ゴンザーグとその妻ジュネーブの物語であると説明するが、それが前王と王妃であることが一目瞭然な衣装を着ており、その老王を弟が毒殺する場面を演じさせる。その時王は動揺し、芝居を止めよと命じ、芝居の幕はすぐに降ろされる。アムレはその時、狂気を装い、王の前に立ちはだかり、汝こそ父を殺害した罪人である、父の復讐はなされなければならぬと叫び、王の頭から王冠をはね飛ばす。王はあまりの侮辱に愕然とするが、アムレを狂人と決めつけ憤然と立ち上がる。人々は驚いてどうしたことかと騒ぎ、アムレは狂人のように笑い、大混乱のうちに幕となる。この〈劇中劇〉のクライマックスでアムレが狂わんばかりに酒の歌を唄うシーンは最も劇的な場面の一つである。他の者は恐怖の心境を歌い、壮大なアンサンブル・フィナーレとなる。

第3幕

- 王妃の部屋

アムレは母の2人の夫の肖像画を眺めながら、「未だに何故復讐できぬのか」と自問しつつ、〈モノローグ〉「生きるべきか、死ぬべきか」(Être ou ne pas être)と苦悩を吐露する。王が来る気配にアムレは影に隠れる。王が兄の肖像の前に祈り、許しを請うのを見て、アムレは殺すのは時期を見てと呟く。王は大臣ポロニュースを呼び、兄の亡霊を見たような気がすると言う。大臣はそのような動揺が人々に疑念を起こさせるので気をつけるようにと忠告し、王と共に去る。オフェリの父ポロニュースが共犯であったことを知り、アムレは愕然とする。そこに王妃とオフェリが現れる。王妃は息子にオフェリとの結婚式を近々に挙げるようにと言う。ところが、アムレはオフェリに対し「まだ愛されていると信じているのか、修道院へ行け」と言う。オフェリは彼が贈ってくれた指輪を返し、彼に約束を思い出させようとする。だが、アムレは指輪をあろうことか投げ捨ててしまう。オフェリはあまりの仕打ちに溢れ出る涙を抑えて、足早に立ち去る。残った王妃があなたは本当に狂ったのかと言うと、アムレは犯罪の始終を全て知っているのだと言い、それを否定する王妃に2人の王の肖像画を示し、1人は賢明な王、もう1人は酷悪非道な男であるのに、それを敢えて取り替えようとしたとはどういうことかと糾弾する。王妃もついに自分を恥じ、アムレに許しを請う。そこに突然アムレの目にだけ見える亡霊が現れ、母親の命を奪ってはならぬと命じる。アムレは母に後悔なされたのなら、静かに祈り、それから眠るように勧めて、立ち去る。フルート主導のゆっくりしたテンポの間奏曲が流れる。

第4幕

- 木立の多い野原、奥には小川。夜明け

一転して快活で速いテンポの音楽となる。若いデンマークの農民の一団が入場する。快い朝日をいっぱい浴びて、若い農夫が歌い踊っている。

- バレエ:春の祝典(La Fête du Printemps)余興

- 田舎の踊り「楽しい季節がやってきた」:

- 狩人の踊り

- パントマイム

- ワルツ=マズルカ

- 花束のシーン - “ラ・フレヤ”

- ストレットとフィナーレ

バレエが終わると、白い服を着て、花冠をつけたオフェリが現れる。オフェリはアムレの狂気を装ううわべの肘鉄砲に悲嘆と絶望のあまり、精神が傷んでいる。彼女は歌う仲間に入れてと言って歌い出す。クライマックスの一つである狂乱のレシタティーヴォとバラードからなる〈私のお花を皆さんで分けて下さい〉を歌う。自分はアムレと結婚していると思っていて、放浪する男たちを誘い込む水の精の話を思い出す(Pâle et blonde dort sous l’eau profonde)。正気を失ったオフェリは小川の深みに落ち、水面には白い布だけが残る。

第5幕

- エルシノアの墓場

酒を飲みながら二人の墓掘り人が、新しい墓を掘りつつ、この世のものは愛も富も名声も全ては虚しく、酒だけが人生の楽しみだという「墓掘り人」を歌う。そこへアムレが現れ、この墓は誰のためのものかと問うと、二人は故人の名前は知らないといって立ち去る。アムレはオフェリの死を知らず、彼女が狂ってしまったことに対して、自責の念に駆られ、彼女に許しを請い、祈る。そこにラエルトが帰国して、妹の敵と剣を抜く。何とかして戦いを避けようとするが、ついにアムレも剣を抜かざるを得なくなり、二人は決闘になる。そこへ葬送の行列が近づく。誰の葬儀かと問うと、ラエルトはアムレに、妹の死を知らないのかと驚き、決闘を中止する。アムレは深手を負ってしまう。アムレはオフェリの死を知るや、彼女の死体に取りすがり、自害しようとする。その時、再び亡霊が現れ復讐を促す。アムレは葬儀について来た王めがけて剣を突き刺す。 【オリジナル版結末】アムレは一同の前で、国王は前王を殺害したのだと叫ぶ。亡霊は王妃には修道院へ行き、アムレは国民の国王になれと命じる。全員が「国王万歳」と合唱し、アムレは悲惨な状況下で新たな責務を負うこととなって、幕となる。 【英国上演用結末】その後、アムレは自らの胸を刺し、オフェリの傍らに倒れて死ぬ。

Remove ads

主な録音・録画

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads