トップQs

タイムライン

チャット

視点

バニラ

キジカクシ目ラン科の植物、その植物から抽出された香料など ウィキペディアから

Remove ads

バニラ(華尼拉[1]、英: vanilla、学名: Vanilla planifolia)は、ラン科バニラ属の常緑の蔓性植物。または、その植物から抽出された香料などのこと。種小名はラテン語で「扁平な葉」を意味する。

Remove ads

概説

要約

視点

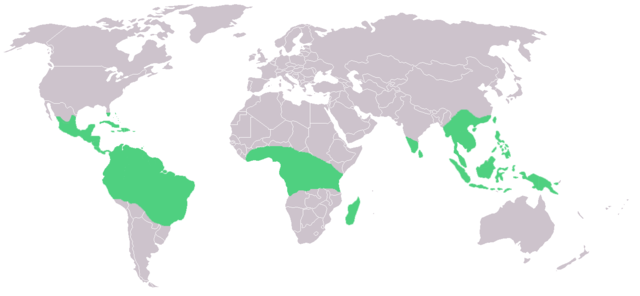

原産地はメキシコ、中央アメリカといわれている。現在の主たる栽培地はアフリカ大陸東南沖のマダガスカル、中南米(メキシコ、グアテマラ、ブラジル、パラグアイ)、東南アジアのインドネシアなど。日本国内でも栽培されている(後述)。

蔓(茎)は樹木やその他のものに絡んで成長していく。長いときは60 mを超える。種子は香料の原料となるが、収穫した豆(種子鞘)には香りはない。ここから発酵・乾燥を繰り返すキュアリングを行う事によって初めて独特の甘い香りがするようになる。鞘の中には非常に微細な黒色の種子が無数に含まれている。キュアリングを経た種子鞘が「バニラ・ビーンズ」として、またその成分を抽出し溶剤に溶かしこんだバニラ・エッセンスやバニラ・オイルが、アイスクリームをはじめケーキ、スイーツ全般の様々なものに利用されている。

日本国内でも観葉植物として苗が流通することがあり、植物の入手自体はそれほど難しくない。しかし栽培には冬期に高い温度を必要とすることと、大きな株にならなければ開花しないこともあり、個人栽培で開花・結実させるのは難しい。バニラの花の寿命は短く、普通は8時間しか開花していない。

バニラの花は虫媒花である[2]:87。原産地の中央アメリカでは Melipona beecheii などのハリナシバチ[3]が花粉を運ぶ[2]:87[4]。自然界において総状花序単位の受粉率は1%程度である[2]:87。受粉した花は約6週間で長さ30cmほどの長細い果実になる[5]。

バニラは植物体内にシュウ酸カルシウムの結晶を生成する[6]。このために、農作業者が害を受ける場合がある。

栽培(生産)

自然界においてはハリナシバチ以外のポリネーターがバニラを受粉させることはないと考えられている[2]:87。ユカタン半島のマヤ語で「貴婦人の蜂」('royal lady' bee)を意味する ‘xunan-kab’と呼ばれているハリナシバチは、中央アメリカの固有種である[4][8]。そのため、バニラの苗を原産地から持ち出して他の地域で育成する試みが18世紀から19世紀半ばにかけて何度も繰り返されたが、いずれの試みにおいても原産地以外の地域ではバニラを結実させることができなかった[2]:88[9]:PT161[10]。

ところが、1841年にレユニオン島の12歳の奴隷の少年、エドモン・アルビウスが人工授粉の方法を考案し、それをレユニオン中の農園に広めたことにより状況は一変した[2]:88[9]:PT161[10]。レユニオンとマダガスカルはバニラ・ビーンズの一大産地になった[9]:PT161(両島はインド洋で近接するフランス領であった)。なお、アルビウスの考案以前の1836年に、ベルギーの植物学者シャルル・モレンもバニラの受粉がどのように行われるかを論じ、人工授粉法について示唆的な言及をしている[2]:88[10]。

メキシコか、中央アメリカ原産であるが、現在はマダガスカルを中心に熱帯各地で栽培されている。2018年の全世界生産量約7500トンのうち、マダガスカル、インドネシアの2カ国で7割を占める。次いで、メキシコ、パプアニューギニア、中国である。

日本では福岡県等で商業用にバニラが栽培されている[11]。このほか気候が冷涼な北海道でも、石屋製菓が試験栽培に取り組んでいる[12]。沖縄県の石垣島でも栽培されているが、海外の生産国に比べて多湿な気候であるため、不快なにおいや酸っぱさを防ぐためハウス内で温度・湿度を管理する必要がある[13]。

歴史

バニラは、コロンブス以前の中央アメリカでタバコやカカオ飲料の香り付けに用いられていた香味料であり、スペインの征服者によってヨーロッパへと持ち帰られた。古代メキシコ以来、19世紀中頃にフランス人の栽培者が、彼らの知っていた花の人工受粉の方法の知識と、トトナコ族のバニラ・ビーンズの製法の知識を交換するまで、トトナコ族の人々が最良のバニラの生産者とされていた。

2015年以降、取引価格は健康志向の高まりから天然原料への需要が伸びたこと、産地のマダガスカルが干ばつやサイクロンによる壊滅的な被害を受けたことから上昇を続け、2017年には一時的に2015年の7倍近くとなる1kg635ドルにまで高騰。サフランに次ぐ銀よりも高い香料となった[14]。

- 栽培、花、種などの写真

- インド洋にあるフランス領 レユニオンにおけるバニラの露地栽培

- レユニオンにおける日陰でのバニラ栽培

- バニラの花

- バニラの未熟果

Remove ads

香料

要約

視点

→「バニラ (香辛料)」も参照

バニラ・ビーンズ、バニラ・エッセンス、バニラ・オイルの三種類がある。

バニラ・ビーンズは、名称的には「バニラの種子」ではあるが、実際には種子を含んだ種子鞘ごと発酵・乾燥を繰り返す「キュアリング」を行うことによって初めて香料となり、通常「バニラ・ビーンズ」と言えばキュアリングを経たものを指している。原料として主に使用されるのはバニラ (Vanilla planifolia) の種子鞘で、この他に品質は少し劣るものの、同じバニラ属であるニシインドバニラ (V. pompona) も原料として利用される。

バニラ・エッセンス、バニラ・オイルは成分を抽出して溶剤にとかしたものであるが、バニラ・ビーンズ(vanilla pod、バニラの鞘)は非常に高価(一本数百円)なため、人工的に合成された成分(人工香料)を大なり小なり溶かしたものが多い。

人工香料を使わず、酒類にバニラ・ビーンズを直接漬け込み作られたバニラ・エッセンスは特にバニラ・エキストラクトと呼ばれ区別される。

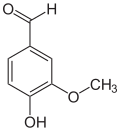

成分

天然のバニラは数百種類の化合物から成る非常に複雑な混合物であるが、バニラ特有の風味や香味の元となる化合物は主にバニリンである(詳細についてはバニリンの記事を参照)。

バニラ・ビーンズは非常に高価なため、その香り主成分の合成には長い間興味が持たれていた。最初の工業的合成は、より簡単に得られる天然物のオイゲノールを出発物質としていた。これをイソオイゲノールへと異性化させ、次に酸化することによりバニリンが得られる。現在では、ライマー・チーマン反応によるグアイアコールの合成を含む工程や、紙工業の副生物として得られる木材の構成成分、リグニンの発酵によって作られている。リグニンを原料とする人工バニラの香りは、バニラエクストラクトよりも豊かな香りを持つとされる。

用途

一番よく利用されるのはアイスクリームである。単に「アイスクリーム」という場合はバニラアイスクリームのことを指すことがほとんどである。

ケーキなどの洋菓子の香りつけにも利用される。またコーヒー、ココア、ワインなどにも入れられる。

オイルもエッセンスも非常に香りが強く、特にオイルは数滴で十分な香りを放つため使用分量には注意が必要である。

バニラエッセンスは開封後も長期間の匂いを保つが、賞味期間は概ね未開封で1年である。加熱によって香りが揮発しやすいため、焼き菓子など高温で加熱するものにはバニラオイルのほうが適している。

主な使用例

Remove ads

その他

比喩表現

バニラがアイスクリームの最も代表的かつ飾り気の少ないフレーバーとして用いられることから、英語における形容詞"vanilla"は「普通の」「つまらない」「凡庸な」の意で用いられる[15][16][17]。コンピュータゲームやアプリケーションソフトウェアにおいては、アップグレードしていない状態、あるいは「MOD(モッド, modification)やスキン、追加コンテンツを適用していない素の状態」の意となった[18]。音楽アルバムやシングルにて本来の構成に含まれない追加曲 (ボーナス・トラック) がない状態や、トレーディングカードゲームにおいて、特殊な能力を持たないカードの呼称にも使われている。

→「バニラ (曖昧さ回避)」および「en:Plain vanilla」も参照

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads